Implantologie 10.02.2015

Mechanische Dekontamination von Titanimplantaten

share

Periimplantäre Infektionen stellen zunehmend einen Fokus in der Zahnmedizin dar. Periimplantäre Mukositiden treten in bis zu 80 Prozent der untersuchten Patienten und an 50 Prozent der untersuchten Implantate auf, währenddessen Periimplantitiden in bis zu 56 Prozent der untersuchten Patienten und an bis zu 43 Prozent der evaluierten Implantate festgestellt wurden1. Der primäre Faktor für die Entstehung periimplantärer Infektionen ist die Anlagerung von Biofilm2. Die Ansätze der Periimplantitistherapien sind dementsprechend zielgerichtet auf eine Dekontamination der Implantatoberflächen.

Schwarz et al. beschrieben die typischen knöchernen Defekte, die im Zusammenhang mit Periimplantitiden auftreten3 (Abb. 1) und ordneten diesen Defekten Therapieoptionen zu, die vorhersagbare Ergebnisse liefern. Insbesondere der Klasse 2-Defekt, der eine suprakrestale Defektkomponente beschreibt, ist, mit den derzeit zur Verfügung stehenden Materialien und Therapieformen nicht regenerativ erfolgreich zu behandeln. Hier steht vielmehr eine resektive Therapie im Vordergrund, die eine möglichst vollständige Entfernung der Biofilmanteile, die Schaffung guter Hygienefähigkeit der interimplantären Räume, die Reduktion der Taschentiefen und, insofern möglich, die Schaffung einer neuen biokompatiblen Oberfläche durch Erneuerung der Titanoxidschicht erreicht. Romeo et al. definierten folgende Ziele einer Periimplantitistherapie an suprakrestalen Defekten4:

1. Entfernung der supragingivalen Biofilme

2. Chirurgische Lappenpräparation

3. Entfernung des periimplantären Granulationsgewebes sowie Dekontamination der freiliegenden Implantatoberflächen

4. Korrekturen bei ungünstigem Knochenverlauf

5. Modifikation der rauen Implantatoberflächen

6. Erstellung eines individuellen Biofilmmanagements

Insbesondere die Punkte der Implantatoberflächendekontamination sowie der Modifikation der rauen Implantatoberflächen stellen Herausforderungen der meist in der Praxis mechanisch durchgeführten Instrumentierung der Oberflächen dar.

Instrumentarium

Die klassischen Instrumente, die zur Oberflächendekontamination von Implantatoberflächen eingesetzt werden, sind Küretten. Um Oberflächenartefakte auf den Titanimplantaten zu vermeiden, sollten die eingesetzten Instrumente von geringerer Härte sein. Die von harten Instrumenten erzeugten Rillen und Riefen begünstigen eine Rebesiedelung der Implantatoberflächen mit Biofilm. Es sollten beispielsweise Plastik-, Karbon- oder Titanküretten verwendet werden. Unter standardisierten Bedingungen wurde beim Einsatz von Plastikküretten ein Anteil dekontaminierter Implantatoberflächen von 68,5 ± 6,8 Prozent5 beziehungsweise ein Restbiofilmanteil von 61,1 ± 11,4 Prozent6 nachgewiesen. Eine aufwendigere Methode stellt der Einsatz von Ultraschallgeräten dar. Nach Oberflächenbehandlung konnten auf rauen Implantatoberflächen Restbiofilmanteile von etwa 37 Prozent nachgewiesen werden6. Klassische Ultraschallspitzen bestehen aus Stahl, die aufgrund der bereits erwähnten Problematik der Oberflächenartefakte nur begrenzt zu empfehlen sind. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, wurden die Ultraschalltips mit Kunststoffen ummantelt. Die Bearbeitung von rauen Titanoberflächen führt allerdings zu starkem Abrieb, der in der periimplantären Tasche als Rückstand zu Fremdkörperreaktionen führen kann. Eine weitere Möglichkeit zur mechanischen Imlantatoberflächendekontamination ist der Einsatz von Pulverstrahlgeräten. Diese führen unter standardisierten Bedingungen zu einer nahezu vollständigen Entfernung der Biofilmanteile mit Restbiofilmanteilen von 94,3 ± 5,7 bis 100 ± 0,0 Prozent7. Auch wenn Glycinpulver als schonender eingeschätzt wird als Bicarbonatpulver, so sind auch nach Anwendungen von Glycinpulver dezente Oberflächenartefakte in Form von Abflachungen und Abrundungen des Reliefs der rauen Titanoberflächen nachweisbar5. Mittels Pulverstrahlgeräten lassen sich Biofilmanteile nicht nur effektiv, sondern auch sehr effizient entfernen, allerdings birgt diese Methode klinisch auch das Risiko einer möglichen Emphy sementstehung8. In In-vitro-Studien, die verschiedene Defektsituationen imitieren, konnten auch Schwachstellen, gerade von Pulverstrahlgeräten, aufgezeigt werden. Sobald der Strahl nicht senkrecht zur Implantatachse geführt werden kann, ergeben sich durch die Gewindegänge „Strahlschatten“, in denen keine effektive Entfernung von Biofilmanteilen möglich ist.9 Dies gilt natürlich ebenso für Küretten oder Ultraschallscaler, mit denen, aufgrund ihrer Form und Größe, eine gleichmäßige und vollständige Instrumentierung der Implantatoberflächen in schmalen, tiefen Defekten limitiert und somit die Effektivität von diesen Instrumenten in solchen Situationen eingeschränkt ist.

Abb. 1: Klinische Defektklassifikation nach Schwarz et al., wobei die Klasse 1-Defekte intraossäre Defektkomponenten verschiedener Formen beschreiben, währenddessen der Klasse 2-Defekt eine suprakrestale Komponente darstellt. – Abb. 2: Titanbürstchen mit flexiblem Bürstenkern und radiär abgehenden Titanborsten (a und b), Hans K RB-Line 5 mit Borsten an der Spitze (c). Die Bürste (a) zeigt, dass bei Bürsten mit radiär abgehenden Borsten bei seitlicher Krafteinwirkung der flexible Bürstenkern den Anpressdruck abfedert.

Implantatplastik

Eine sehr effektive Methode zur Oberflächendekontamination an Titanimplantaten ist die Implantatplastik. Hierbei werden die suprakrestalen Gewindegänge unter Verwendung rotierender Schleifkörper, wie feinen Diamanten und Arkansassteinen, komplett abgetragen und die Implantatoberfläche in eine glatte, maschinierte Oberfläche überführt. Somit wird nicht nur eine vollständige Dekontamination der Implantatoberflächen erreicht, sondern durch den Materialabtrag ebenso die kontaminierte oberflächliche Titanoxidschicht entfernt. Von einigen Arbeitsgruppen wurde empfohlen, im nichtästhetischen Bereich die rauen suprakrestalen, transmukosalen Anteile zu polieren10. Klinische Untersuchungen konnten zeigen, dass eine resektive Therapie, kom biniert mit einer Implantatplastik, einer alleinigen resektiven Therapie überlegen ist.4 Nach zwei Jahren mussten die Untersuchungen in der Kontrollgruppe ohne Implantatplastik aufgrund akuter periimplantärer Infektionen ab gebrochen werden, wobei die Überlebensrate zu dieser Zeit bei 87,5 Prozent lag, währenddessen in der Testgruppe mit Durchführung einer Implantatplastik nach drei Jahren die Überlebensrate bei 100 Prozent lag. Die Implantatplastik stellt zwar eine sehr effektive Methode zur Implantatoberflächendekontamination dar, muss allerdings mit der entsprechenden Vorsicht durchgeführt werden, sodass die bearbeiteten Implantate nicht durch starken Substanzabtrag zu sehr geschwächt werden. Implantatfrakturen durch die normale Kaubelastung könnten sonst die Folge sein. Wenn der Substanzabtrag so stark ist, dass das Innengewinde der Implantate auch nur punktuell freigelegt wird, ist eine Explantation unvermeidbar.

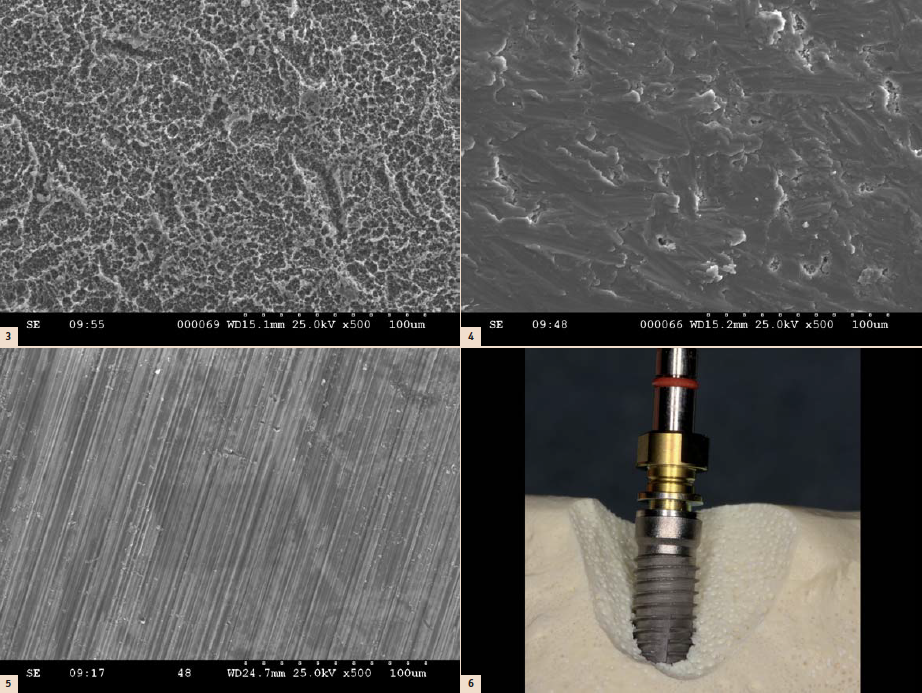

Abb. 3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer säuregeätzten und gestrahlten Titanoberfläche (Promote®, CAMLOG Vertriebs GmbH, Wimsheim) in 500-facher Vergrößerung. – Abb. 4: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach Behandlung einer Promote®-Oberfläche mit der Hans K Titan-Reinigungsbürste (HK RB-Line 5, Kentzler-Kaschner Dental GmbH, Ellwangen) in 500-facher Vergrößerung. Die Makro- und Mikroporositäten werden in eine glatte Oberfläche überführt, die ähnlich einer maschinierten Titanimplantatoberfläche erscheint. – Abb. 5: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer industriell gefertigten, maschinierten Titanoberfläche in 500-facher Vergrößerung. Charakteristisch sind die feinen, parallel verlaufenden Rillen. – Abb. 6: CAMLOG-Implantat im Kunststoffkiefer bei Simulation einer periimplantären Defektsituation. Der untere Anteil zeigt die unbehandelte Promote®-Oberfläche, die sich grau und matt darstellt. Der obere Anteil des Implantates wurde bereits mit der Hans K RB-Line 5-Bürste bearbeitet. Die Oberfläche erscheint nach Bürstung deutlich glänzend.

Titanbürsten

Eine neue Methode zur Implantatoberflächendekontamination stellt der Einsatz von rotierenden oder oszillierenden Titanbürsten dar. Mit diesen Instrumenten ist eine effektive Biofilmentfernung möglich. Aufgrund ihrer dünnen Titanborsten erzeugen sie bei einem Anpressdruck von 0,25 ± 0,05 N, der vergleichbar zu jenem bei Verwendung von Küretten ist, keine Oberflächenartefakte. In einer präklinischen Studie konnte gezeigt werden, dass bei nur geringem Anpressdruck (vergleichbar den Karbonküretten) Biofilme bis auf einen Restanteil von 8,57 ± 4,85 Prozent entfernt werden können, sodass die Effektivität dieser Bürsten deutlich höher ist als nach dem Einsatz von Stahlküretten mit 28,99 ± 5,51 Prozent Restbiofilmanteil. Dabei erzeugten Letztere deutliche Oberflächenartefakte, die sich in einer Abflachung des Oberflächenreliefs zeigten11. Die meisten dieser Bürsten haben einen flexiblen Metallkern, von dem radiär ausstrahlend die feinen Titanborsten abgehen. Aufgrund dieser Bauweise ist es möglich, die Bürsten parallel zur Implantatachse in den Defekt einzuführen und eine möglichst gleichmäßige Dekontamination, auch zwischen den Gewindegängen, zu erreichen. Der flexible Bürstenkern minimiert den Anpressdruck, sodass keine Oberflächen artefakte erzeugt werden. Allerdings ist mit diesen Methoden, ebenso wie mit der Oberflächenbehandlung mit Küretten, Ultraschallinstrumenten sowie Pulverstrahl geräten, trotz mehr oder weniger effektiver Oberflächen dekontamination, keine Wiederherstellung der biokompatiblen Titanoxid-Implantat ober fläche möglich. Ein alternatives Bürstendesign (Hans K RB-Line 5 Titanreinigungsbürstchen) eröffnet diesbezüglich neue Möglichkeiten. Die Borsten sind nicht radiär angeordnet, sondern an der Spitze befindlich. Dadurch wird diese Bürste nicht parallel zur Implantatoberfläche angewendet, sondern senkrecht. Der flexible Kern der Bürste kann somit den Druck nicht abfedern, wie es bei dem klassischen Bürstendesign der Fall ist (Abb. 2). Aufgrund dessen sind deutlich höhere Anpressdrücke zu erzielen, was einen erheblichen Einfluss auf die Oberflächenstruktur und Qualität nach der Bearbeitung hat. Eigene rastereletronenmikroskopische Untersuchungen konnten zeigen, dass durch diese Bearbeitung der Titanoberfläche die ursprünglich raue (Abb. 3) in eine Art maschinierte Oberfläche überführt wird (Abb. 4 und 5). Der Substanzabtrag ist bei dieser Methode deutlich geringer als bei der klassischen Implantatplastik, aber ausreichend, um die Titanoxidschicht zu erneuern. Es wird lediglich die Rauheit weggenommen. Makrostrukturen, wie Gewindegänge, können mit dieser Methode nicht abgetragen werden. Durch diesen, im Vergleich zur Implantatplastik, schonenderen Substanzabtrag werden die Implantate nur sehr minimal verändert (Abb. 6). In vitro zeigen sich mit diesen Bürstchen vollständige Dekontaminationen der Implantatoberfläche. Klinische Studien liegen derzeit jedoch noch nicht vor.