Implantologie 16.02.2017

Periimplantitis: Analyse und Hinweise zur Implantatauswahl

share

Teil 2

Folgender Fachbeitrag analysiert in zwei Teilen spezifische Entwicklungen und Besonderheiten des Knochens und arbeitet Ursachen der &Periimplantitis heraus. Anhand von elf Fragen werden Einzelaspekte der Knochenphysiologie im Zusammenhang mit Dentalimplantaten untersucht. Teil 1 gab einen kleinen Überblick über spezifische Entwicklungen und Besonderheiten des Knochens und arbeitete mögliche Ursachen einer Periimplantitis heraus. Anhand von Fragen wurden Einzelaspekte der Knochenphysiologie im Zusammenhang mit Dentalimplantaten untersucht. Teil 2 des Fachbeitrages knüpft mit weiteren sieben Fragen an die wichtigen Erkenntnisse an und fasst diese zusammen.

Fünfte Frage

Könnte eine Entwicklung, wie sie von Professor Karl Donath (Hamburg, 1935–2010) als „Extraterritorialisierung“ bezeichnet wurde, zum Erscheinungsbild der Periimplantitis passen und sie zumindest teilweise besser erklären als die heutigen Konzepte?

Zur gleichen Zeit, als Professor Brånemark die Osseointegration entdeckte und beschrieb, führte Professor Donath den Begriff „Extraterritorialisierung“ ein. Beide Wissenschaftler beschrieben dieselbe Beobachtung und dieselben Fakten – allerdings unter verschiedenen Annahmen – und sie postulierten unterschiedliche Gründe dafür.

Während Brånemark den Aspekt der aktiven Oberflächenerkennung durch den Knochen annahm und hervorhob, brachte Donath seine Beobachtung zu den integrierten enossalen Implantaten mit der Tatsache in Zusammenhang, dass eine fremde Oberfläche im Knochen zu einer kortikalen Einkapselung führt und nannte dieses Phänomenon „Extraterritorialisierung“. Er verglich die kortikale Integration eines Implantats mit der kortikalen Einkapselung vom Körper erzeugten Abgrenzung einer Zyste. Bei seiner Erklärung für diese Entwicklung berücksichtigte er im Wesentlichen mechanische Gründe: Kortikale Trajektorien entstehen, die eine makrotrajektorielle Lastableitung im Bereich des Fremdkörpers, d. h. um die Lücke im Knochen herum, ermöglichen. Gemäß dieser Denkweise ist ein Dentalimplantat ein Fremdkörper. Er steht einer optimierten Osteonen- und Trabekelbildung im Weg. Implantate sind also physikalische Blockaden, sie blockieren die Optimierung des Verlaufs von Makrotrajektorien.

Kaukräfte, die im Inneren des Implantats auf den Knochen abgeleitet werden, können die Knochenbildung modulieren, sobald eine Kraftweiterleitung zwischen der Implantatoberfläche und dem Knochen erreicht wurde.

Sechste Frage

Verliert Knochen seine natürliche elastische Verformbarkeit unter regulärer funktioneller Belastung, wenn durch Konstruktion und/oder materialbedingt, übermäßig starre krestale Implantate inseriert und entlang der vertikalen Implantatachse osseointegriert werden?

Osseointegrierte zweizeitig inserierte Implantate versteifen den umgebenden Knochen. Dennoch: Gerade weil es zur Extraterritorialisierung kommt und der Kontaktbereich des Knochens zum Implantat mehr und mehr mineralisiert, wird der Knochen infolge der funktionellen Inaktivität und aufgrund der Tatsache, dass angesichts der hohen Mineralisierung nur noch verminderte Mengen von Knochen am Implantat benötigt werden, langfristig atrophieren. Das heißt, das Wolffsche Gesetz gilt auch für diesen Fall.

Siebte Frage

Kommt es durch die Schienung krestaler Implantate zu einem vermehrten krestalen Knochenabbau?

Rokni et al. (2005) and Cochran et al. (2009) haben gezeigt, dass der Verlust an Knochenhöhe im Vergleich zu Einzelimplantaten erhöht ist, wenn Implantate geschient werden.13, 14 Der Grund für diesen verstärkten Knochenabbau nach prothetischer Schienung, d. h. nach zusätzlicher prothetischer Immobilisation des Knochens, ist: Knochenabbau kann mit einem zusätzlichen Funktionsverlust gesehen werden, und zwar in dem Knochensegment, in dem osseointegrierte konventionelle Dentalimplantate geschient werden. Es wird angenommen, dass zirkuläre Brücken auf Implantaten im Unterkiefer nicht gut funktionieren, weil sie die elastische Deformation des Knochens angeblich einschränken. Mithilfe der FEM-Analyse wurde gezeigt, dass bei segmentierten Teilbrücken im Unterkiefer wesentlich höherer Stress im Bereich der 1. Kortikalis auftritt.

Achte Frage

Sind osseointegrierte Implantate wie „verklebt“ mit der Knochensubstanz verbunden oder liegt Makro- bzw. Mikroretention vor?

Jeder, der sich mit histologischen Untersuchungen an metallischen Implantaten beschäftigt hat, konnte beobachten, dass sich auch langfristig osseointegrierte Implantate leicht vom Knochen ablösen. Sofern keine Makro- oder Mikroretentionen gegeben sind, fallen die Metallteile einfach aus der Knochenprobe heraus. Dies gilt für polierte Implantate sowie für Implantate mit einer spezifischen Oberfläche gleichermaßen. Wenn Implantate langfristig in osteonalen Knochen osseointegriert sind, dann besteht die letzte Kontaktschicht zum Implantat aus fibrösem Gewebe, der Außenhaut, der Osteone. Diese Gewebeschicht liefert keine haftende Verbindung zwischen Implantaten und dem Knochen.

Neunte Frage

Wie können wir uns das Verhalten der Knochenstrukturen unter elastischen Verformungen vorstellen? Beeinflussen Implantate die Elastizität von Knochen?

Histologische Untersuchungen zeigen: Osteonaler Knochen besteht aus langen röhrenartigen Strukturen, die sich weiträumig spiralig umeinander winden und einander durchdringen. In der Peripherie eines langen Knochens halten ringsum verlaufende Knochenlamellen periostalen Ursprungs dieses Kabelbündel zusammen. Die einzelnen Osteone sind von einer dünnen Schicht von nicht mineralisiertem Gewebe umgeben, d. h. gegeneinander sind sie nicht osseointegriert. Ein typischer Effekt, der Spannung auf den Knochen ausübt, ist ein „osteonales Herausziehen“ (osteonal pullout). Einzelne Osteonen werden aus einem Block anderer Osteonen (z. B. bei der Biegung des Knochens) herausgezogen.

Gleichermaßen können Schichten von Osteonen ins Gleiten geraten und gegenüber anderen Schichten verschoben werden. In diesem Fall lassen sich deutliche Gleitlinien (slip lines) innerhalb des Knochens feststellen. Wenn sich Knochen unter funktioneller Belastung verformt, verschieben sich Knochenschichten oder einzelne Osteonen gegeneinander. Wenn Implantate in diesem Knochen integriert sind, dann blockieren sie lokal eine Verschiebung und Verformung. Sie blockieren das Verschieben einzelner Osteonen und/oder das Verrutschen von Osteonenschichten. Folglich müssen andere Schichten mehr gleiten oder die gesamten Knochensegmente werden übermäßig starr. Im Vergleich zu Knochen ohne osseointegrierte Implantate verändert sich die Verteilung der Mineralisierung.

Zehnte Frage

Beeinflusst eine raue Implantatoberfläche die Wahrscheinlichkeit der Reintegration eines durch Überlastung gelockerten Implantats?

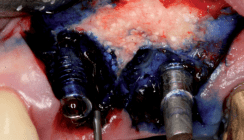

Diese Frage ist vorwiegend für basale Implantate mit glatten Schäften interessant, da sich bei zweiphasigen Implantaten gering mineralisierte Gewebeareale besiedeln, womit der Desintegrationsprozess bei diesen Designs unumkehrbar wird. Als Dr. Stefan Ihde vor 20 Jahren begann, mit lateralen basalen Implantaten (Stütz-, Disk-, BOI-Implantate) zu arbeiten, wurden alle diese Implantate mit rauer Oberfläche produziert – sowohl an der Basisscheibe als auch am vertikalen Implantatanteil.

Zu dieser Zeit war regelmäßig das Auftreten von Periimplantitis, d. h. von kraterartigem Knochenverlust entlang der vertikalen Implantatachse, zu beobachten und in einigen Fällen reichte dieser Knochenschwund bis zur Basisplatte oder tiefer. Bei mehrscheibigen Implantaten widerstand lediglich die basale Basisplatte der Tendenz zur Osteolyse. Es war zu vermuten, dass polierte bzw. maschinierte vertikale Implantatteile das Problem verringern würden. Nach Änderung des Implantatdesigns hin zum polierten vertikalen Schaft trat keine Periimplantitis mehr auf. Diese Implantate zeigten jedoch immer noch eine geringe Tendenz zur Reintegration im Fall einer mechanischen Überbelastung: Einmal mobil gewordene Basisplatten reintegrierten sich nur selten, selbst wenn die Belastungssituation korrigiert wurde und keine tief sitzende Infektion aufgetreten war.

Um dieses Phänomen zu verstehen, muss daran erinnert werden, dass neu gebildete osteonale Knochenmatrix letztlich ein Weichgewebe ist. Wenn raue Oberflächen auf Weichgewebe reiben, dann wird dieses Gewebe mechanisch modifiziert, gereizt oder sogar völlig zerstört. Permanente Beweglichkeit von Implantaten im Knochen unter Mastikationsfunktion kann die Bildung von neuen Osteonen auslösen, und der Mineralisierungsgrad nimmt dadurch vermutlich weiter ab. Als nur noch vollständig polierte laterale basale Implantate verwendet wurden, verschwand dieses Phänomen: Sobald die mechanische, prothetische Überbelastung korrigiert war, regenerierte sich der Knochen um die Implantatbasisscheiben, und in dem umgebenden Knochen wurde innerhalb weniger Monate ein hoher Mineralisierungsgrad erreicht.

Aus diesen Erfahrungen wurde Folgendes gelernt:

Polierte vertikale Implantatteile senken die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Periimplantitis erheblich. Zudem ermöglichen polierte intraossäre Implantatteile generell die Reintegration der Implantate, die aufgrund von mastikationsbedingter zyklischer Überbelastung mobil wurden. Laterale Mobilität schraubbarer basaler Implantate wird durch Korrektur der Belastungen behandelt. Vertikale Mobilität des Implantats deutet darauf hin, dass kein Kraftschluss mehr vorliegt. In vielen Fällen kommt es zum Implantataustausch beim Vorliegen von vertikaler Mobilität des Implantats.

Elfte Frage

Schließt der Begriff Periimplantitis eine Situation mit ein, in der sich die räumliche Lagebeziehung der Implantate relativ zum umgebenden Knochen, in den sie integriert sind, ändert?

Neben dem internen Remodeling wird auch durch das periphere Modelling die Morphologie des Knochens verändert. Die äußere Form des Knochens ändert sich durch Modelling, wobei das Implantat in Arealen integriert bleibt, an denen Knochen verbleibt. Wie Abbildung 13 zeigt, kann der Knochen von allen Seiten durch Modelling resorbiert werden. Wenn er von oben nach unten wegmodelliert wird, werden wir leicht in Versuchung kommen, dies eine Periimplantitis zu nennen. Diese Bezeichnung ist falsch, weil sie die Ursache des Problems nicht widerspiegelt. Es stimmt allerdings, dass freiliegende raue Oberflächen des Implantats mit Bakterien besiedelt werden und dies eine Entzündung der periimplantären Weichgewebe zur Folge hat.

Zusammenfassung

Zusammenfassend wird klar, warum bis heute die unbestrittenen Gründe für die Periimplantitis nicht identifiziert wurden; eventuell wollte man sie gar nicht identifizieren bzw. benennen. Klinische Beobachtungen zeigen, dass Bakterien freiliegende raue Implantatoberflächen besiedeln. Dies ist aber noch kein Beweis für die Annahme, dass Bakterien die ursprüngliche eigentliche Ursache für die Erscheinung sind. Aus den Erfahrungen der basalen bzw. strategischen Implantologie kann resümiert werden, dass es sich hierbei um einen opportunistischen Bakterienbefall handelt. Es kommt dazu, nachdem der Knochen demineralisiert ist, womit die Matrix für Bakterien metabolisierbar wurde.

Es ist notwendig, zwischen der Infektion im Knochen – hauptsächlich verursacht durch unsichtbare präoperativ vorhandene knocheninterne Infektionsherde, die zum frühzeitigen Verlust von Implantaten mit rauer Oberfläche führt – und der sogenannten Periimplantitis zu unterscheiden.

Für den Implantologen ist es außerordentlich wichtig, dass zuverlässig die Periimplantitis vermieden wird, und zwar unabhängig von der Compliance des Patienten, und auch unabhängig von dessen Bereitschaft, sich regelmäßig um die Mundhygiene zu kümmern. Es ist zu bedenken, dass die Gruppe der nicht putzenden Patienten besonders häufig einer Implantattherapie bedarf.

Aus den Erfahrungen der vergangenen 20 Jahre mit der basalen Implantologie kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass Implantate mit folgenden Eigenschaften sich langfristig optimal verhalten und Periimplantitis vermeiden:

Implantate mit enossaler Lastableitung, d. h. Designs die Kraftübertragung weit entfernt vom krestalen Knochen zulassen, fernab der 1. Kortikalis

Implantate mit dünnem mukosalen Penetrationsdurchmesser des Implantats

Implantate mit polierten Mukosa-Penetrationsbereichen

Welcher dieser drei Punkte der eventuell dominierende ist, bleibt zu überprüfen.

Für den enormen Vorteil von dünnen und glattschaftigen Implantaten (z. B. BCS®, Strategic Implant®) sprechen diese Tatsachen:

Es kommt nicht zur infektionsbedingten Progredienz des natürlichen Knochenabbaus.

Beim Auftreten von Knochenabbau liegt dennoch gesunde entzündungsfreie Mukosa um das Implantat vor.

Somit lohnt es sich, durch Korrekturen an der Prothetik oder durch gelegentliche Neuanfertigung der Prothetik weiter in die vorhandenen Implantate zu investieren.

Mit massivem, entzündlich progredientem Knochenabbau ist bei glattschaftigen Implantaten nicht zu rechnen. Glattschaftige Implantatdesigns sind zudem viel leichter und können ohne Knochenaufbau angewendet werden.

Der vorliegende Beitrag fußt auf den Erfahrungen und Erkenntnissen des Autors, gibt aber nicht zwingend die Ansicht der Fachredaktion wieder.

Eine ausführliche Literaturliste finden sie hier.

Der Beitrag ist im Implantologie Journal 12/2016 erschienen.