Kieferorthopädie 05.11.2012

Kräfte und Drehmomente bei der Invisalign®-Behandlung

share

Ein Beitrag von Mareike Simon, Dr. Jörg Schwarze, Dr. Ludger Keilig und Prof. Dr. Christoph Bourauel.

Entwicklung und aktueller Stand der Schienentherapie

Die sich immer weiter verbreitende kieferorthopädische Behandlung mittels herausnehmbarer Schienen basiert auf der Erfindung des „Tooth positioner“ von Kesling im Jahre 1945, entwickelt zur Retention und zum Restlückenschluss nach Entbänderung.1 In den folgenden Jahren weitete sich der Einsatzbereich von thermoplastischen Schienen aufgrund kontinuierlicher Herstellungs- und Materialverbesserungen aus2–4: Bei Markteinführung im Jahre 1999 galt Invisalign® als ein System zur Behandlung von kleineren Zahnfehlstellungen in der adoleszenten Dentition.5 Forschung und Weiterentwicklung führten zu einer Erweiterung des Indikationsbereiches.6,7 Nach wie vor sind jedoch körperliche Zahnbewegungen mit Alignern nur schwer durchzuführen.8 Dies belegen kürzlich veröffentlichte Artikel, die die Effizienz von Behandlungen mit thermoplastischen Schienen untersuchten: Die Durchführung von körperlichen Zahnbewegungen in vertikaler (z.B. Frontzahnintrusion)9 als auch horizontaler Ebene (z.B. Eckzahn- und Prämolarenderotation),10,11 werden als schwierig und nur begrenzt möglich angesehen. Um die Einschränkungen für Behandlungssysteme auf Alignerbasis weiter zu reduzieren ist es essentiell, die mechanischen Eigenschaften von thermoplastischen Schienen genau zu verstehen. Diese sind jedoch bis dato unzureichend erforscht: So befassen sich nur wenige Studien mit den auftretenden Kräften bei thermoplastischen Schienen,12–15 speziell bei Invisalign®.16 Daher war es grundlegendes Ziel einer in der Stiftungsprofessur für Oralmedizinische Technologie an der Universität Bonn durchgeführten Studie, die bei einer Invisalign®-Behandlung auftretenden Kräfte und Drehmomente bei drei verschiedenen Zahnbewegungen zu bestimmen. Des Weiteren wurde der Einfluss von Hilfsmitteln (Attachments/ Power Ridges) bei der Durchführung dieser Zahnbewegungen untersucht. Dieser Beitrag berichtet über die ersten Ergebnisse dieser Studie, dargestellt anhand dreier Patientenbeispiele.

Studiendesign

In dieser biomechanischen Studie wurden drei verschiedene Zahnbewegungen untersucht: Frontzahntorque eines oberen mittleren Inzisivus größer 10°, Prämolarenderotation größer 10° und Molarendistalisation größer 1,5mm. Der ClinCheck® der 30 teilnehmenden Patienten, welche alle aus der kieferorthopädischen Privatpraxis von Dr. Schwarze in Köln stammen, wurde so modifiziert, dass während eines bestimmten Behandlungsintervalls keine weitere Bewegung als die zu untersuchende Zahnbewegung ablief. Um den Einfluss von Attachments und Power Ridges auf die Behandlungseffektivität zu untersuchen, wurden die zu untersuchenden Zahnbewegungen der Patienten vorzugsweise im Split-Mouth-Design durchgeführt: In einem Quadranten erfolgte die Bewegung mit, im anderen Quadranten ohne Attachment. Ausnahme: Frontzahntorque, hier wurden Attachments mit Power Ridges verglichen. Insgesamt wurden in jeder der drei Zahnbewegungsgruppe so mindestens 20 Bewegungen untersucht (Abb. 1). Bei den Derotationen von Prämolaren wurden dabei ‚Optimized Rotation Attachments‘, bei den Distalisationen ‚Horizontal Bevelled Attachments‘ und beim Frontzahntorque ‚Horizontal Ellipsoid Attachments‘ verwendet.

Hilfsmittel und Bewegungsgeschwindigkeiten

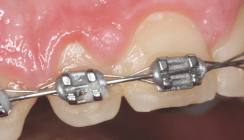

Zur Unterstützung von Zahnbewegungen empfiehlt der Hersteller Align Technology die Applikation von Hilfsmitteln, wie z.B. Attachments und Power Ridges (Abb. 2). Power Ridges, erhältlich seit 2007 für Frontzähne im Oberkiefer, sind Drucklinien in der Nähe des vestibulären Gingivalsaumes. Sie sollen mittels einer Kraft (F1) eine kippende Bewegung der Krone nach lingual bewirken. Zusammen mit der Gegenkraft (F2), die durch die Verformung des Aligners nahe der palatinalen Inzisalkante hervorgerufen wird, entsteht das für die palatinale Wurzelbewegung benötigte Drehmoment. Power Ridges werden automatisch von der Invisalign-Software bei Wurzelbewegungen größer als 3° eingeplant. Seit der Einführung von Invisalign G4 im Jahr 2011 sind Power Ridges auch für Schneidezähne im Unterkiefer sowie zusätzlich palatinal im Oberkiefer für eine Wurzelaufrichtung während der Retraktion von Frontzähnen erhältlich. Zunehmend wird in der Literatur besonders bei der Rotation von Zähnen mittels thermoplastisch geformter Schienen vom sogenannten „Melonenkerneffekt“ berichtet17: Der Aligner verliert bei runden Zahnquerschnitten schnell an Verankerung und hebt sich ab, sodass kein effektives Kräftepaar mehr übertragen werden kann. Eine rein okklusale Kraft verbleibt, die eine unerwünschte Intrusion des zu bewegenden Zahnes bewirkt. Um dies zu verhindern, empfiehlt Align Technology das Anbringen von Attachments bei Zähnen mit rundem Querschnitt und geringem Unterschnitt. Seit der Einführung von G3 sind ‚Optimized Rotation Attachments‘ erhältlich (Abb. 3), zunächst nur für Eckzähne, seit 2011 auch für Prämolaren. Diese Attachments zeichnen sich durch eine voraktivierte Oberfläche aus, wodurch laut Hersteller die Aligner neben der horizontalen rotativen auch eine vertikale extrusive Kraft auf den Zahn übertragen. So soll dem Auftreten des „Melonenkerneffekts“ entgegengewirkt werden. Die ‚Optimized Rotation Attachments‘ werden automatisch von der Software platziert, sobald eine Rotation von mehr als 5° angestrebt wird. Laut Align Technology benötigt die Durchführung einer Distalisation kein spezielles Attachment.18 Viele Anwender verwenden jedoch zur allgemeinen Verbesserung der Schienenverankerung im Molarenbereich ein ‚Horizontal Beveled Attachment‘ (Abb. 4). Diese Attachments sind zum Gingivalsaum des Zahnes ca. 1mm breit und verdünnen sich zur Zahnkrone auf 0,25mm. Sie werden mittig auf der Zahnkrone platziert, sodass das Alignermaterial gut das gesamte Attachment umfassen kann.19 Für die Durchführung der verschiedenen Zahnbewegungen empfiehlt Align Technology bestimmte Maximalgeschwindigkeiten: Diese liegen bei Rotationen bei 2°/Aligner, bei Distalisationen bei 0,25mm/Aligner und beim Wurzeltorque bei 1°/Aligner. Zur Ermittlung der optimalen Bewegungsgeschwindigkeit wurden die Zahnbewegungen in dieser Studie zum Teil langsamer, zum Teil auch schneller als die empfohlene Geschwindigkeit durchgeführt.

Klinische Beispiele

Im Folgenden werden exemplarische Studienergebnisse dreier Patienten vorgestellt. Gezeigt werden jeweils die klinischen Ausgangsbefunde und die Situation im ClinCheck®. Patient 1 (Abb. 5) stellte sich mit einer Klasse II/2 mit Lückenstand der Frontzähne bei Aplasie der lateralen Inzisivi vor. Der kieferorthopädische Behandlungsplan sah im Oberkiefer neben der Aufrichtung und Intrusion der Oberkieferinzisivi die Schließung der Lücken im Frontzahnbereich durch Mesialisierung der Seitenzähne, insbesondere rechts, vor. Um die Wirkung von Power Ridges gegenüber Attachments bei der Aufrichtung von Oberkiefer-Frontzähnen zu untersuchen, wurde der ClinCheck® so bearbeitet, dass bei Patient 1 die Aufrichtung der beiden zentralen Inzisivi nacheinander erfolgte: mit den ersten zehn Alignern Zahn 11 unter Verwendung eines Power Ridges, mit den zweiten zehn Schienen Zahn 21. Diese Bewegung wurde mittels eines horizontalen ellipsoiden Attachments, platziert nahe der Inzisalkante, unterstützt. Erst danach wurden alle weiteren Zähne bewegt. Bei Patient 2 (Abb. 6) lag bei Behandlungsstart eine Klasse II/1 mit ausgeprägtem Frontengstand bei asymmetrischer Aufwanderung der Seitenzähne besonders links vor. Im ClinCheck® erfolgte zuerst die Distalisation der Oberkiefer-Seitenzähne: Die Distalisation der 2. Molaren fand ohne Attachment von Aligner 1–18 statt, danach wurden die 1. Molaren mithilfe eines ‚Horizontal Bevelled Attachments‘ von Aligner 19–36 bewegt. Laut Bewegungsbeurteilung im ClinCheck® sollte die Distalisationsdistanz im 1. Quadranten 3,1mm und im 2. Quadranten 3,9mm betragen. Bei Patient 3 (Abb. 7) lag zu Behandlungsbeginn ein Frontengstand im Ober- und Unterkiefer mit deutlichen anterioren Frühkontakten bei Tiefbiss vor. Der kieferorthopädische Behandlungsplan sah im Oberkiefer eine protrusive und intrusive Aufrichtung der Schneidezähne vor, im Unterkiefer sollte die Speekurve nivelliert und der Frontengstand unter approximaler Schmelzpolitur behoben werden. Im ClinCheck® erfolgte während der ersten 20 Schienen die Derotation der Zähne 35 und 44. Die Bewegung von Zahn 35 wurde mittels eines ‚Optimized Rotation Attachments‘ unterstützt, bei der Derotation von Zahn 44 wurde kein Attachment eingesetzt. Im Anschluss fand die Zahnbewegung aller weiteren Zähne statt.

Experimentelle Analyse der Kraftsysteme

Die biomechanische Analyse der von den Alignern erzeugten Kraftsysteme erfolgte in der Stiftungsprofessur für Oralmedizinische Technologie an der Universität Bonn mithilfe des Orthodontischen Mess- und Simulations-Systems (OMSS).20,21 Bestehend aus zwei motorbetriebenen Verstelltischen, zwei Kraft/Drehmoment-Sensoren und einem angeschlossenen Personal-Computer ist das OMSS in der Lage, die an einem Zahn angreifenden Kräfte und Drehmomente in allen Raumebenen zu messen und anschließend die resultierende Zahnbewegung zu berechnen und zu simulieren. Zur biomechanischen Kräftebestimmung wurde das jeweilige Patientenanfangsmodell in ein Kunststoffreplika überführt. Der zu bewegende Zahn wurde aus dem Modell herausgetrennt und über einen Hebelarm mit einem Kraft/Drehmoment-Sensor des OMSS verbunden. Der herausgetrennte Zahn wurde zusammen mit dem Modell des Kiefers mittels einer passiven Schiene der klinischen Anfangssituation im OMSS so eingespannt, dass keine aktive Kraft auf den Zahn übertragen wurde und somit die Position des Zahnes der klinischen Ausgangssituation entsprach (Abb. 8).

Dann wurden nacheinander Duplikate der klinisch benutzten Schienen auf das Modell aufgesetzt. Die von den Schienen auf den Zahn übertragenen Kräfte und Drehmomente wurden vom Sensor des OMSS gemessen und die ermittelten Werte an den Steuercomputer weitergeleitet. Mithilfe eines mathematischen Modells wurde die resultierende Zahnbewegung unter Berücksichtigung des Widerstandszentrums des bewegten Zahnes berechnet und vom motorischen Verstelltisch automatisch ausgeführt. Nach einem kleinen Bewegungsinkrement (ca. 0,02mm) wurde die Kraft erneut gemessen, die Bewegung neu berechnet und wiederum ausgeführt. Dieser Zyklus wiederholte sich so lange, bis die Kräfte und Drehmomente unter Schwellenwert von ca. 1N abfielen. Danach wurde die nächste Schiene auf das Modell gesetzt und der Zyklus wiederholt. In Annäherung an die klinische Situation wurde jede Schiene mehrmals abgenommen und erneut auf das Modell gesetzt. Um die prognostizierten Ergebnisse vom OMSS mit denen des ClinChecks® vergleichen zu können, wurde ein einheitliches Koordinatensystem festgelegt. Die x-Achse verläuft dabei jeweils von der Mitte der Zahnkrone zur Wurzelspitze. Die y-Achse beschreibt Bewegungen in vestibulo-palatinaler, die z-Achse beschreibt Bewegungen in mesio-distaler Richtung (Abb. 9).

Ergebnisse der Kräftemessung

Frontzahntorque

Bei Patient 1 wurden die während eines palatinalen Frontzahntorques auf die Inzisivi übertragenen Kräfte und Drehmomente ermittelt (Abb. 10). Die Aufrichtung von Zahn 11 erfolgte mittels Power Ridge, die von Zahn 21 mittels horizontalen ellipsoiden Attachment. Beide Inzisivi sollten laut ClinCheck® eine Aufrichtung von 15° über einen Zeitraum von 10 Schienen erfahren (1,5°/Aligner). Damit lag die Bewegungsgeschwindigkeit über der von Align Technology empfohlenen Geschwindigkeit von 1°/Aligner. Die Ergebnisse der Kraftanalysen der mit Power Ridge unterstützen Bewegung zeigten ein stets hohes Anfangsdrehmoment von bis zu 13Nmm. Diesem folgte ein exponentioneller Abfall auf ein kontinuierliches Drehmomentniveau von 2Nmm. Der Drehmomentverlauf der mittels Attachments unterstützen Frontzahntorque-Messung von Zahn 21 ähnelte der Messung mittels Power Ridge. Das maximale Anfangsdrehmoment lag bei 11Nmm, der Abfall verlief schneller und das anschließende Drehmomentniveau von 2Nmm wurde kürzer gehalten. Der im ClinCheck® prognostizierte Torque von 15° konnte im OMSS bei der mit Power Ridge unterstützen Bewegung erreicht werden, die maximal vollzogene Aufrichtung bei der mittels Attachment unterstützten Bewegung lag dagegen bei 10°.

Distalisation

Bei Patient 2 wurde der ClinCheck® so modifiziert, dass im Oberkiefer während der ersten 18 Schienen nur die Distalisation der 2. Molaren erfolgte. Mit den folgenden 18 Schienen sollten dann die ersten Molaren bewegt werden. Da zwischen den 1. und 2. Molaren 0,5mm approximale Schmelzpolitur durchgeführt wurde, betrug die Distalisationsdistanz laut Zahnbewegungsbeurteilung im ClinCheck® für

Zahn 17: 2,6 mm,

Zahn 16: 3,1 mm,

Zahn 27: 3,4 mm

Zahn 26: 3,9 mm.

Mit einer Distalisationsgeschwindigkeit zwischen 0,14mm/Aligner (Zahn 27) und 0,22mm/Aligner (Zahn 26) lag somit die Geschwindigkeit der Zahnbewegung unter der laut Align Technology maximal möglichen Geschwindigkeit von 0,25mm/Aligner. Die maximale Initialkraft in Distalisationsrichtung (Abb. 11) lag bei beiden zweiten Molaren bei rund 1,5N und war somit nur knapp halb so groß wie die bei der Distalisationsmessung mit Attachment (bis zu 3,0N). Der Kraftverlauf war vergleichbar: Der hohen Initialkraft folgte ein exponenzieller Kraftabfall, ein anschließendes Kraftniveau wie bei der Frontzahntorquemessung mittels Power Ridge blieb jedoch aus.

Prämolarenderotation

Bei Patient 3 (Abb. 12) wurden die Kräfte und Drehmomente während einer Prämolarenderotation untersucht, das Untersuchungsintervall betrug 20 Schienen. Laut ClinCheck® sollte Zahn 35 um 30° rotieren (1,5°/Aligner) und Zahn 44 um 22° (1,1°/Aligner). Dabei wurde die Rotation von Zahn 35 mit einem ‚Optimized Rotation Attachment‘ unterstützt, während Zahn 44 ohne Attachment rotieren sollte. Mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 1,5°/Aligner (Zahn 35) und 1,1°/Aligner (Zahn 44) wurde unterhalb der von Align Technology maximal möglichen Rotationsgeschwindigkeit von 2°/ Aligner gearbeitet. Die Ergebnisse der Kräftemessung im OMSS waren eindeutig: Bei der mit einem Attachment unterstützten Derotation lag das initiale maximale Drehmoment bei 19Nmm, gefolgt von einem exponenziellen Drehmomentabfall. Ein ‚steady state‘ auf niedrigem Drehmomentniveau stellte sich auch hier nicht ein, vielmehr fiel das Drehmoment um die x Achse auf Werte unter 1 Nmm ab. Die im OMSS maximal erreichte Gesamtrotation lag bei 21° und betrug somit nur 2/3 der im ClinCheck® prognostizierten Rotation. Bei der Rotation von Zahn 44 ohne Attachment lagen die maximal gemessenen initialen Drehmomente bei 2Nmm. Aufgrund des nur ungenügend übertragenen Drehmomentes trat als Folge der sogenannte „Melonenkerneffekt“ im OMSS auf: Die Passform der Schiene verschlechterte sich stetig, das rotierende Drehmoment nahm zusehends ab, während die intrudierende Kraft anstieg. Zeitweilig wurde kein rotierendes Drehmoment von der Schiene auf den Zahn übertragen. Die im OMSS insgesamt erfolgte Rotation lag mit nur 2° bei 9 Prozent der im ClinCheck® prognostizierten Bewegung (22°).

Diskussion und weiterer Studienverlauf

Die oben genannten Ergebnisse der Kraft- und Drehmomentmessungen beziehen sich auf die jeweils genannten Einzeluntersuchungen. Inwieweit diese Werte mit den Kräftemessungen der weiteren Studienteilnehmer übereinstimmen, wird derzeit ermittelt. Die Effektivität der im OMSS simulierten Zahnbewegungen kann als richtungweisend für die klinische Effektivität betrachtet werden. Wie exakt sie mit den klinischen Ergebnissen übereinstimmt, wird ebenfalls im weiteren Studienverlauf untersucht, in dem Anfangs- und Abschlussmodelle der teilnehmenden Patienten eingescannt und digitalisiert werden. Mithilfe eines Surface-Surface-Matching-Algorithmus des Computerprogramms Surfacer 10® wird die klinisch erfolgte Bewegung bestimmt und mit dem im ClinCheck® und im OMSS prognostiziertem Ergebnis verglichen werden.

Schlussfolgerungen

Bislang sind noch nicht alle Daten dieser sehr umfangreichen Studie ausgewertet worden. Anhand der bisher zusammengetragenen Ergebnisse können jedoch schon folgende wichtige Schlüsse gezogen werden:

• Die bei einer Behandlung mit Invisalign® auftretenden Kräfte und Drehmomente scheinen im Rahmen der grundsätzlich empfohlenen orthodontischen Kräfte zu liegen.

• Distalisationen können bis zu einem gewissen Maß gut mittels Invisalign-Schienen durchgeführt werden. Hierbei scheint das Anbringen eines Attachments nicht unbedingt erforderlich. Bei Zähnen mit kurzen klinischen Kronen ermöglicht ein horizontales Standardattachment eine Verbesserung der Schienenverankerung und der Kraftübertragung.

• Rotationen sollten immer mit Attachments unterstützt werden, besonders Prämolaren mit rundem Querschnitt, kurzer klinischer Krone und geringem Unterschnitt.

• 2° Rotation/Aligner scheint für einen Prämolaren eine zu hohe Geschwindigkeit zu sein, selbst wenn die entsprechende Bewegung mittels Attachment unterstützt wird.

• Power Ridges scheinen gut geeignet zur Durchführung eines Frontzahntorques zu sein. Aufgrund des lang anhaltenden Kraftniveaus sollten die Aligner mit Power Ridges nicht zu schnell gewechselt werden. Ob Power Ridges besser als Attachments bei der Durchführung eines Frontzahntorques geeignet sind, muss noch untersucht werden.

• Liegt eine Diskrepanz zwischen der Alignerpassform und dem Zahn vor, sollte das Attachment neu geklebt bzw. komplett entfernt werden. Ansonsten steigt die intrudierende Kraft zu sehr an, und der Zahn könnte in Infraokklusion bei Behandlungsende stehen.

• Auch wenn eine lineare Bewegung im ClinCheck® geplant ist, unterscheiden sich die auftretenden Kräfte und Drehmomente zwischen den Alignern deutlich.

• Es scheint, als könnte man die Effektivität einer Invisalignbehandlung erhöhen, wenn das Staging (Bewegungsgeschwindigkeit/Aligner) reduziert wird.

Insgesamt gilt:

• Bei jeder Bewegung mit Alignern ist es entscheidend, dass keine interapproximalen Kollisionen vorliegen. Da im ClinCheck® diese manchmal nicht eindeutig angezeigt werden, sollten

die Kontaktpunkte zwischen zu bewegenden Zähnen klinisch engmaschig kontrolliert werden.

• Die Effektivität einer Invisalign-Behandlung ist in hohem Maße abhängig von der Qualität des ClinChecks®.

Danksagung

Unterstützt im Rahmen des International Clear Aligner Research Award Programms 2011/ 2012.