Kieferorthopädie 21.06.2017

Die gipsfreie KFO-Praxis – Vision oder Realität? (Teil 2)

share

In dieser zweiteiligen Artikelserie wird über die Erfahrungen des Autors bei dessen schrittweiser Umstellung von Gipsmodellen zu digitalen Modellen während des laufenden Praxisbetriebs berichtet. Dabei werden verschiedene Aspekte vom intraoralen Scan bis hin zur Abrechnung beleuchtet.

Teil 2: 3D-Druck, Modellnachbearbeitung, Geräteherstellung, Abrechnung/Kosten

Welcher Drucker ist geeignet?

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Drucksystemen mit einer enormen Preisspanne auf dem Markt. So kann man sogenannte Filament-Drucker für unter 3.000 Euro erwerben oder auch PolyJet-Druckersysteme für 25.000 Euro oder mehr. Generell unterscheidet man Drucker, die Modelle zum einen im sogenannten Binderverfahren herstellen, und zum anderen Drucker, die Modelle im sogenannten Abscheidungsverfahren fertigen. Dabei gehören die klassische Stereolithografie (SLA) oder das Drucken im Pulverbett zur ersten Druckergruppe und der direkte 3D-Druck wiederum zur letzteren Gruppe.

Für die kieferorthopädische Praxis empfiehlt sich bei der Auswahl des richtigen Druckers eine ganz nüchterne Herangehensweise, wobei vielleicht nach folgenden Kriterien selektiert werden sollte:

- Wie viele Modelle sollen täglich gedruckt werden? (Parameter wie Druckmedium und -geschwindigkeit sowie die Größe der „Bauplattform“ entscheiden oft über den Preis.)

- Welche Anforderungen an die Modellgenauigkeit habe ich? (Zum Beispiel Modelle aus dem Filament-Drucker haben leichte „Fransen“ an der Inzisalkante; Abb. 3).

- Wie stabil müssen die Modelle sein? (Polymerverstärke Gipsmodelle sind etwas fragiler, Modelle aus dem Filament-Drucker etwas thermosensibler und Kunstharzmodelle stabil, aber etwas teurer.)

- Wie aufwändig ist die Modellnachbearbeitung? (Können die Modelle gleich verwendet werden oder müssen diese für den weiteren Gebrauch nachbearbeitet werden?

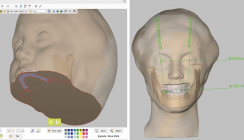

- Wie einfach gestaltet sich das Platzieren der Modelle auf der Bauplattform? (Vergleich der Performance der mitgelieferten Software)

- Welche Anforderungen bestehen an den Standort des Druckers? Muss der Standort lichtgeschützt, erschütterungsfrei, belüftet und klimatisiert sein? (Gewisse Druckersysteme sind z. B. sehr temperatursensibel.)

Polyjetdrucker

Wir haben uns für einen relativ kostenintensiven Stratasys Objet30 PolyJet-Drucker entschieden, da er eine hohe Präzision, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und wenig Wartungsaufwand bietet. Die Kunstharzmodelle sind sehr robust und erlauben das direkte Tiefziehen von Folien oder das direkte Streuen von kieferorthopädischen Geräten auf den mit diesem Drucker gefertigten Modellen.Ein Druckvorgang dauert mit diesem Drucker je nach Befüllungsgrad der Bauplattform und Größe des Modells ca. eineinhalb (ein Zahnkranz) bis 14 Stunden (bei voller Bauplattform mit bis zu 16 Modellen und Zahnkränzen) und kann ohne Aufsicht durchgeführt werden. Zahnkränze sind sehr schnell zu drucken, gesockelte Modelle dauern hingegen entsprechend länger.Im PolyJet-Verfahren werden Kiefermodelle aus einem Kunstharz und einem Supportmaterial gedruckt, das als dreidimensionaler „Platzhalter“ beim Druckvorgang dient und nach dem Druck abgestrahlt wird.Die Kosten beider Materialien sind unterschiedlich, das Supportmaterial kostet meist nur die Hälfte des eigentlichen Kunstharzes und macht es sinnvoll, Modelle durchaus auch „hohl“ mit Supportmaterial zu printen, um Druckkosten einzusparen.

Modellnachbearbeitung

Die meisten, aus einem 3D-Drucker stammenden Modelle müssen nach dem Druck mehr oder weniger aufwendig nachbearbeitet werden. Modelle aus einem Filament-Drucker müssen ggf. entgratet und gesinterte Modelle von Pulver befreit werden. Modelle, die aus einem PolyJet-Drucker kommen, müssen wiederum vom Supportmaterial befreit werden. Dazu sind ein Wasserstrahlgerät sowie die Lagerung in einer Natronlauge und optional zusätzlich in einem Glycerinbad notwendig, um die Oberfläche zu vergüten. Hier nimmt die Nachbearbeitung pro Modell ca. fünf Minuten zusätzlich in Anspruch, kann aber durch die Investition in ein Modellreinigungsgerät teilweise automatisiert werden. Das Sockeln und Trimmen ist vor dem Druck bereits digital erfolgt und entfällt. Dennoch ist die Herstellung eines Modells im Druckvorgang pro Modell geringfügig zeitaufwendiger als die Herstellung eines Modells aus Gips.

Herstellung kieferorthopädischer Geräte auf gedruckten Modellen

Bei der Herstellung von kieferorthopädischen Geräten auf gedruckten Modellen muss Rücksicht auf die jeweiligen materialspezifischen Eigenheiten genommen werden.

Streuen auf Kunstharzmodellen

Für die Anfertigung von aktiven Platten oder FKO-Geräten ist das Mitdrucken eines dünnen Sockels hilfreich, damit das Monomer nicht in die Hand oder auf den Arbeitsplatz tropft. Retentionen für Klammern müssen tiefer als im Gipsmodell gefräst werden, da der Kunstharz wesentlich unnachgiebiger ist und die Platten im Mund sonst zu locker sitzen. Diese Modelle müssen deshalb als Vollmodell gedruckt werden. Vor dem Streuen ist eine sorgfältige, mehrfache Isolierung des Modells notwendig, damit sich das Polymer nicht mit dem Kunstharz des Modells verbindet. Das Tiefziehen einer dünnen Distanzfolie als Isolierung ist eine weitere Möglichkeit.

Schienenherstellung auf Kunstharzmodellen

Hier spielt bereits die Qualität des intraoralen Scans eine bedeutende Rolle, da nur bei einer guten Darstellung der Approximalbereiche ein guter Halt der Schienen gewährleistet ist. Zur Herstellung von Schienen reicht das Drucken eines Zahnkranzes im materialsparenden Hohldruckverfahren aus.

Kostenbetrachtung

Bei genauer Analyse der Kosten wird der 3D-Druck preislich zum Gipsmodell erst konkurrenzfähig, wenn ein gewisses Volumen an Modellen erreicht wird. Unter Berücksichtigung aller Investitionskosten (intraoraler Scanner, Drucker mit einer Abschreibungsdauer von fünf Jahren, sowie den Material- und Arbeitskosten zur Herstellung der Modelle) kommt man auf folgende Kosten pro Modellpaar:

Kosten: Druck

Bei 300 Modellpaaren pro Jahr kostet ein Modellpaar als 3D-Druck 35,69 Euro. Wenn man aber dann davon ausgeht, dass in einer digitalen Praxis nur die Arbeitsmodelle und Gutachtermodelle wirklich gedruckt werden müssen, der Rest als digitales Diagnostikmodell im Computer verbleiben kann, müssen bei unseren Patienten nur 45 Prozent der Modelle wirklich gedruckt werden. Damit reduziert sich die Kostenkalkulation pro Modellpaar auf nur noch 16,06 Euro. Bei 1200 Modellpaaren pro Jahr, was in unserer Praxis ungefähr 600 laufenden Behandlungen entspräche, reduzieren sich die Kosten nach dieser Rechnung auf nur noch 7,62 Euro pro Modellpaar.

Kosten Gips

Ein Gipsmodell kostet bei 300 Modellpaaren pro Jahr 13,60 Euro und bei 1.200 Modellpaaren pro Jahr 7,60 Euro pro Modellpaar. Die erhebliche mengenabhängige Kostenschwankung resultiert aus der Einbeziehung der Abschreibungskosten der Geräte.

Abrechnung digitaler Modelle

Die oben errechneten Kosten zeigen, dass ein digitales Modell auch preislich konkurrenzfähig zum Gipsmodell sein kann und eine Erstattung nach BEMA/BEL ggf. mit einem geringen Zuschlag für die digitale Erstellung auch wirtschaftlich wäre. Leider erlaubt die BKZV derzeit noch keine GKV-Abrechnung sowohl der digitalen als auch der gedruckten Modelle über die BEMA und BEL. Somit ist diese Form der digitalen Kieferorthopädie mit all ihren bereits auch in Teil 1 des Artikels genannten Vorteilen ausschließlich privat versicherten Patienten oder selbstzahlenden Patienten vorbehalten. Als private Mehrkostenleistung zu einem gesetzlichen Behandlungsplan ist sie umstritten und würde die Höhe der Zuzahlungsleistungen nur weiter erhöhen.

Kein Behandlungsplan ohne Abdruck?

Es ist mit der regionalen KZV auch abzuklären, ob bei Nichtberechnung der Position 7a als Konsequenz einer möglichen separaten Abrechnung dieser Leistung über GOZ die BEMA-Position 5 und somit der gesamte kieferorthopädische Behandlungsplan mit seinen darin enthaltenen Positionen im Ganzen anerkannt wird, da die Position 5 als Vorbedingung die Abrechnung der Position 7a eigentlich zwingend vorsieht.

Zusammenfassung

Trotz der abrechnungstechnischen Hürden haben wir uns für die Investition in intraorale Scanner und 3D-Drucker entschieden, da dies aus unserer Sicht die Zukunft der Kieferorthopädie darstellt und die finanziellen Nachteile die vielen Vorteile für die Behandlung überwiegen. Mit der sich stetig weiterentwickelnden Druck- und Scantechnologie bei weiter sinkenden Preisen werden auch die Druckkosten zukünftig noch weiter sinken.Unter den derzeitigen abrechnungstechnischen Rahmenbedingungen ist es keiner kieferorthopädischen Praxis mit Kassenzulassung wirtschaftlich zu empfehlen, auf herkömmliche Abdrücke und Gipsmodelle zu verzichten. Wir haben dennoch die Vision der „gipsfreien Praxis“ an zwei unserer Standorte konsequent umgesetzt und warten nun ungeduldig auf die juristische Bewertung unseres Widerspruches zur Interpretation der BEMA Position 7a durch die KZV.

Die vollständige Literaturliste gibt es hier.

Dieser Beitrag ist erstmals in den KN Kieferorthopädie Nachrichten 6/17 erschienen.