Kieferorthopädie 15.11.2021

3xDGNE – Effizientes Duo aus bewährter Technik und moderner Technologie

share

Die transversale Oberkieferexpansion durch Gaumennahterweiterung ist eine alte Technik. Durch die Digitaltechnik lassen sich die Prozesse – von der Diagnostik über die Apparaturfertigung bis hin zur Auswertung des Behandlungsergebnisses – deutlich effizienter umsetzen als im rein analogen Weg.

Einleitung

3 x DGNE??? – ist das wieder so ein kryptischer Computercode oder eine der vielen schwer zu erratenden Abkürzungen? Vielleicht geht es irgendwie um die Erweiterung der Gaumennaht (GNE)? Zugegeben – die Autoren nahmen sich die Freiheit, Ihre Neugierde zu wecken, und spielten ein wenig mit der Verbindung zwischen GNE und 3D-Technologien. 3 x DGNE steht hier für: Digitale Genialität, Digitale Nacharbeit, Digitale Endfertigung. Die Digitalisierung liefert inzwischen für alle Phasen der kieferorthopädischen Behandlung sehr hilfreiche Werkzeuge (Abb. 1).

Im späten Wechselgebiss und bei Erwachsenen ist die transversale Erweiterung bzw. Expansion der Gaumennaht (GNE) eine sehr häufig eingesetzte Möglichkeit, die in ihrem Vorgehen gut bekannt ist. Weniger bekannt mag sein, dass es sich dabei um eine Therapievariante handelt, die schon sehr alt ist. Die Technik der Gaumennahterweiterung durch das Expandieren (Vergrößern) des Zahnbogens wurde erstmals 1860 von dem amerikanischen Zahnarzt Angell publiziert,2 später von Black (1893) und Hawley (1912).13 Das Grundprinzip dieser Behandlungsmethode wurde damals entwickelt und hat sich kaum geändert. Mithilfe einer an den Zähnen befestigten doppelseitig aktiven Schraube konnte man die Gaumennaht artifiziell eröffnen (Abb. 2 und 3).

Geändert haben sich seit damals das Aussehen und das Material der Expansionsschrauben. Die heutigen Produkte sind international bekannt unter dem Begriff hyrax®. Auch das ist eine Abkürzung. Sie steht für: Hygienic rapid expansion. Dieses neue Schraubendesign wurde 1986 von Biedermann eingeführt.1,3 Die Schrauben bestehen aus einem zweigeteilten Grundkörper, der mit einer Spindel verbunden ist.

Seit 1968 werden bei Dentaurum hyrax®-Schrauben aus Edelstahl produziert. Je nach Bauform verfügen sie über zwei Führungsstifte (z. B. hyrax®; Abb. 4) oder nur einen Führungsstift (z. B. Variety; Abb. 5) und entsprechende Arme zur Verbindung mit den Zähnen. In der klinischen Anwendung war immer wieder festzustellen, dass sich die Spindel selbstständig zurückdrehen kann. Einige Expansionsschrauben sind gegen dieses schwer zu erklärende Phänomen mit einer Rückdrehsicherung (Rückstell-Stopp) ausgestattet. Über eine solche Vorrichtung verfügen zum Beispiel die Expansionsschrauben von Dentaurum, wie hyrax® click (Abb. 4) und Variety click (Abb. 5).

Anfangs wurden die Arme angelötet. Da Lote in der Mundhöhle mehr oder weniger stark korrodieren, wurde bei Dentaurum seit 1984 schrittweise bei der Herstellung der hyrax® das Laserschweißen eingeführt. Seit 2002 wird nur noch dieses Fügeverfahren angewendet. Solche Schweißnähte verfügen über eine hohe Biokompatibilität.15 Bei einigen Patienten treten trotz der hohen Biokompatibilität von Edelstahl korrosionsbedingte gesundheitliche Probleme auf. Für diese Patienten gibt es seit 2002 die hyrax®-Schrauben auch aus Titan (Abb. 6). Die Ankopplung an die Zähne kann mit Drähten und Klebebasen aus Titan hergestellt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, das Gerüst aus Titan zu gießen. Alle diese Elemente müssen per Laser zusammengeschweißt werden.

Mehr als 100 Jahre lang wurde die Expansionsschraube nur an die Zähne angekoppelt. Mit der Einführung der skelettalen Verankerung entstanden völlig neue Perspektiven. Heute gibt es dadurch für die Erweiterung der Gaumennaht drei Möglichkeiten:

dento-alveolär verankerte GNE-Apparatur (Abb. 7)

Die vier Arme der hyrax®-Schraube werden an den ersten Prämolaren und Molaren in der digital hergestellten Variante an fortlaufenden Bändern verankert. Es gibt aber auch die Variante, dass noch zusätzlich Verblockungen aus Kunststoff verwendet werden.

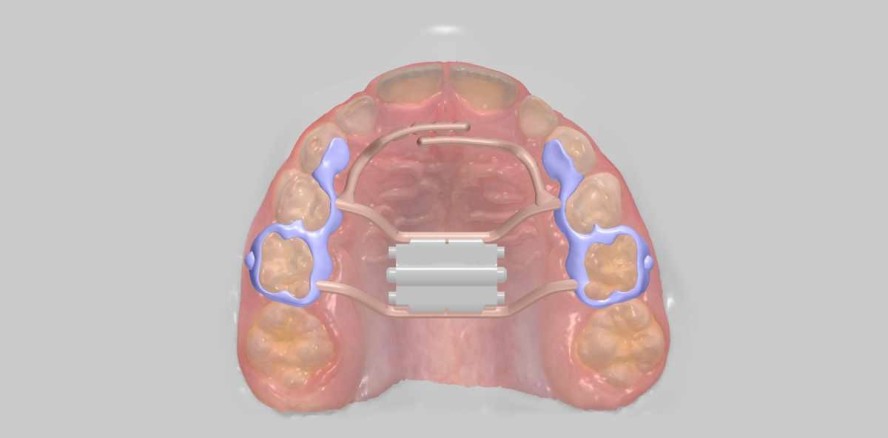

Hybrid-GNE-Apparatur (Abb. 8)

Das ist eine Mischung aus dentoalveolärer und skelettaler Verankerung – darum Hybrid. Die anterioren Arme der hyrax®-Schraube werden an zwei Miniimplantate gekoppelt, die distalen Arme an die Molarenbänder geschweißt.

Skelettal verankerte GNE (Abb. 9)

Diese Apparaturen werden u. a. als bone-borne maxillary hyrax expander (BBME) oder als miniscrew-assisted rapid palatal expansion (MARPE) bezeichnet.9,12 Die Arme oder der Körper der hyrax®-Schraube werden dabei direkt mit zwei oder vier Miniimplantaten gekoppelt.

Alle drei Varianten lassen sich mithilfe digitaler Techniken sehr effizient herstellen. Das prinzipielle Vorgehen (Abb. 10) für alle drei Arten ist immer gleich.

2. Digitale Genialität

Über viele Jahrzehnte wurden GNE-Apparaturen nach dem immer gleichen (analogen) Verfahren hergestellt: Anamnese, Befund, Diagnose, Therapieplan, Setzen der Bänder, Abformung, Arbeitsmodell, Herstellung der Apparatur, Eingliederung. Die digitale Prozesskette in der Kieferorthopädie (Abb. 1) ermöglicht es zum Beispiel, die Apparatur zur Erweiterung der Gaumennaht nicht nur effizienter, sondern auch mit besserer Passfähigkeit und u. U. geringeren Nebenwirkungen herzustellen. Insofern steckt in der Anwendung der Digitaltechnik schon Genialität.

2.1. Befund, Diagnose, Behandlungsplanung

Digitale Bilder (extraoral, intraoral, Röntgen) gehören mehr und mehr zum Standard bei der Befunderhebung, Diagnose und Behandlungsplanung (Abb. 11 und 12). Durch die vielen technischen Möglichkeiten lassen sich Bilder überlagern und somit schnell neue Erkenntnisse gewinnen. Solche Bilder (Abb. 13) benutzen wir in unserer Praxis auch für das Beratungsgespräch mit dem Patienten. Das hat aus unserer Sicht zwei Vorteile. Erstens kann man dem Patienten sehr genau die Problematik illustrieren. Zweitens sieht der Patient: Mein Arzt hat sich viele Gedanken über mich gemacht, um mir zu helfen. Das kann dazu beitragen, dass der Patient sich in Ihrer Praxis gut aufgehoben fühlt und diese Information auch in seinen Umkreis trägt.

2.2. Die Abformung und Modelle

Bei der traditionellen und der digitalen Technik ist für die Anfertigung einer passenden Apparatur die Abformung von Ober- und Unterkiefer inklusive Bissregistrat der erste Schritt. In der analogen Technik erfolgt die Abformung in der Regel mit Alginat. Sie wird anschließend mit Gips ausgegossen. Diese traditionelle Arbeitsweise hat sich in der klinischen Praxis bewährt, obwohl die Abform- als auch die Modellmaterialien Volumenänderungen aufgrund kontinuierlicher chemischer Reaktionen6 unterworfen sind. Zum Beispiel dehnt sich der Gips beim Abbinden aufgrund sekundärer Reaktionen aus.11

Bei der klassischen Abformung kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Je nach Abformmaterial und -technik kann es zur Kompression der Weichgewebe kommen. Kleinste Veränderungen der Zahnstellungen durch Kompressionen des parodontalen Ligaments sind denkbar, aber unter den Bedingungen einer kieferorthopädischen Praxis nicht nachweisbar. Derartige Form- und Volumenänderungen können zur Fehlpassung von Apparaturen führen.

Passungenauigkeiten bei festsitzenden oder herausnehmbaren Apparaturen erzeugen unvorhersehbare Kräfte an den Zähnen. Durch die Toleranz der Hart- und Weichgewebe sind geringe Ungenauigkeiten in der Passung primär nur schwer festzustellen. Alle Fehler während der Abformung und Herstellung des Modells können schon in dieser Phase Probleme erzeugen, die sich dann durch den gesamten restlichen Prozess der Herstellung der Apparatur bis in die klinische Anwendung fortsetzen. Bei der digitalen Abformung hat man diese Probleme nicht. Aber es gilt nach wie vor noch der gleiche alte Grundsatz, egal, ob analoge oder digitale Technik, das Modell kann nie besser sein als die Abformung.

Für die digitale Herstellung einer Apparatur ist ein digitales Modell erforderlich. Wird das Gipsmodell durch einen Scanprozess digitalisiert, werden auch die zuvor genannten Fehler digitalisiert. Aus diesem Grund ist eine berührungslose – also rein optische Abformung zu empfehlen. Dies ist nur mit Intraoralscannern möglich. Dadurch können einige der genannten Fehler vermieden werden, die mit der traditionellen Abformung8 und der Modellherstellung4 verbunden sind. Der Nutzen und die Zuverlässigkeit der intraoralen Scanner waren in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Publikationen.5,7,14

Die digitale Abformung (Abb. 14) wurde mithilfe eines intraoralen Scanners (TRIOS®, Fa. 3Shape) erstellt. Dabei ist für das Scannen folgendes Vorgehen zu empfehlen:

- unterer Zahnbogen

- oberer Zahnbogen mit Gaumen

- Bissregistrierung auf der rechten und linken Seite.

Die durchschnittliche Scandauer pro Zahnbogen beträgt bei geübten Anwendern knapp drei Minuten. Das ist im Vergleich zur traditionellen Abformmethode deutlich schneller. Die gewonnene Datei (also das mehr oder weniger fertige Modell; Abb. 15) kann sofort online per FTP-Datenübertragung an das kieferorthopädische Dentallabor gesendet werden.

Die durch das intraorale Scannen erzeugten Daten liefern hochpräzise Bilder der Zahnbögen und der Zahnfleischmorphologie. Die digitale Abformung gibt dem Kieferorthopäden die Möglichkeit, sämtliche Modelle elektronisch zu archivieren. Das spart viel Platz in der Praxis und im Labor. Es gibt einen weiteren Vorteil: Während der Konstruktions- und Herstellungsphase der Apparatur kann der Kieferorthopäde von seinem Praxiscomputer aus direkt mit dem Zahntechniker interagieren. Egal, wo sich das Labor befindet.

2.3. Konstruktionsprinzipien

Unabhängig vom Herstellungsverfahren (analog oder digital) haben wir gute Erfahrungen mit zahnindividuellen Halte- und Schubverteilungselementen gemacht. Die Kraftübertragung von der Expansionsschraube erfolgt bei der rein dento-alveolären Verankerung (Abb. 7) via Bänder und Verbinder auf die Zähne. Die damit verbundenen Nebenwirkungen lassen sich minimieren oder verhindern, wenn man Übertragungselemente anfertigt, die an die Zahnmorphologie und -stellung angepasst sind (Abb. 16).

An den ersten Molaren wurden ringförmige Umfassungen mit zwei okklusalen Auflagen gestaltet, die für die Kraftübertragung und sichere Umfassung des Zahnes vollständig ausreichen. Die Umfassung liegt oberhalb des Zahnäquators und stört nicht in der Okklusion, vorausgesetzt, man benutzt einen Artikulator.

Bei den klassischen Bändern ist der gesamte Zahn bedeckt. Das kann an sich schon ein Problem sein. Die mit Bändern nicht zu erreichende Passung im zervikalen und approximalen Bereich ist in vielerlei Hinsicht nicht gewebefreundlich und fördert Plaqueablagerungen und Entzündungen in diesem Bereich. Bei der hier konstruierten ringförmigen Umfassung ist der zervikale Bereich nicht bedeckt und für die Pflege gut zugänglich. Um Bänder platzieren zu können, ist zuvor eine Separation zu den Nachbarzähnen erforderlich. Dies entfällt hier ebenfalls.

Der anteriore Kraftansatz für die Expansionsschraube ist an den ersten Prämolaren. Hier ist eine ringförmige Umfassung nicht notwendig. Aus kosmetischen und prophylaktischen Gründen können die approximalen und die Vestibulärflächen freigelassen werden. Auf der Oralseite wird eine Halbschale konstruiert.

Die an den Molaren und Prämolaren applizierte Kraft führt zur Öffnung der Gaumennaht und zur Transversalbewegung dieser Zähne. Um den therapeutischen Effekt zu optimieren und die Apparatur zu stabilisieren, sind gegebenenfalls weitere Zähne in die Apparatur einzubeziehen, vorausgesetzt, die permanenten Zähne sind komplett durchgebrochen.

Bei der Hybrid-GNE (Abb. 8) erfolgt die Kraftübertragung der hyrax® im anterioren Bereich auf zwei paramedian gesetzte Miniimplantate. Je nachdem, ob Pin-First© approach oder Pin-Last© approach, sind die entsprechenden Abutments auszuwählen. An den Molaren sollte man die zuvor dargestellten zahnindividuellen Haltelemente verwenden. Bei vollständig durchgebrochenen Zähnen können zusätzliche Schubverteilungselemente, die bis zum ersten Prämolaren reichen, konstruiert werden.

2.4. Das Computerwerk im Labor

Für die Konstruktion der verschiedenen GNE-Apparaturen benutzen wir das Programm OrthoAnalyzer™ (3Shape), es sind aber auch andere Programme dafür geeignet (z. B. Modul Ortho Apps 3D von OnyxCeph3™ von Image Instruments) (Abb. 17). Am Computer können die verschiedenen Konstruktionselemente einer GNE-Apparatur zusammengefügt werden. Ein Teil kann aus einer Bibliothek mit Bauteilen (hyrax®-Schraube) übernommen werden und andere (Bänder, Verbinder) sind individuell zu konstruieren. Es ist empfohlen, die weiteren Arbeitsschritte unabhängig vom verwendeten Programm in der dargestellten Reihenfolge durchzuführen (Abb. 18).

Platzieren der hyrax®

Bei der rein digitalen Arbeitsweise benutzt man die hyrax® ohne Arme und fügt diese in die virtuelle Konstruktion ein. Wie man es vom analogen Weg kennt, muss auch beim digitalen Vorgehen die GNE-Schraube freischwebend im Gaumen positioniert werden. Das ist virtuell viel einfacher als analog. Sie soll mindestens 1 bis 2 mm über dem Gaumendach / Gingiva liegen (Abb. 19). Der Abstand sollte jedoch so gering wie möglich sein. Dabei ist aber die im Verlauf der Expansion entstehende Abflachung des Gaumens zu berücksichtigen. Das dorsale Ende der GNE-Schraube bildet mit den mesiopalatinalen Höckern der ersten Molaren eine Linie. Um Hebelwirkungen zu vermeiden, ist auf eine parallele Lage zur Okklusionsebene zu achten. Damit das Einführen des Sicherheitsschlüssels bzw. das Aktivieren der Schraube leicht erfolgen kann, wird die hyrax® mit der Drehrichtung nach dorsal eingebaut.

Halte- und Schubverteilungselemente

Die in Abbildung 16 gezeigte Konstruktion der Halte- und Schubverteilungselemente könnte im klassischen Modellgussverfahren hergestellt werden. Das bedeutet: Arbeitsmodelle dublieren, Einbettmassemodell herstellen, Wachsmodellation, Einbetten, Vorwärmen, Gießen, Ausbetten, Ausarbeiten und Polieren. Einfacher und schneller geht es mithilfe der Digitaltechnik (Abb. 18). Hier lassen sich die ringförmigen Zahnumfassungen und Kraftverteiler in Form von Halbschalen je nach verwendetem Programm mit wenigen Mausklicks realisieren (Abb. 18, Zeile 4). Das Vorgehen ist ähnlich wie das digitale Konstruieren von Klammern bei einer Prothese.

Die weiteren Schritte hängen davon ab, welche der hyrax® (Abb. 4 und 5) zur Anwendung kommt. Benutzt man solche mit Armen, müssten die weiteren Schritte zur Vervollständigung der Apparatur, wie später noch dargestellt wird, analog erfolgen.

Verbinder

Anschließend gestaltet man die runden Verbinder. Bei der semidigitalen Arbeitsweise müsste man später im Rahmen der Fertigstellung die Arme der hyrax® manuell biegen, damit sie in Kontakt zu den Halte- und Schubverteilungselementen kommen. Bei der digitalen Arbeitsweise gestaltet man den Verlauf der Arme virtuell (Abb. 18, Zeile 5). Das ist natürlich viel einfacher, als einen Draht von 1,5 mm Durchmesser per Hand in die gewünschte Form zu biegen.

Damit sich die Verbinder später leichter mit der hyrax® verschweißen lassen, führt man die beiden Drähte im Bereich der hyrax® parallel zueinander und legt sie in die entsprechenden Vertiefungen im Gehäuse. Bei der hyrax® und der hyrax® click verlaufen die beiden Arme transversal (Abb. 18, Spalte B und C) und bei der hyrax® neo sagittal (Abb. 18, Spalte D) zum Körper der Schraube.

Am Gehäuse sind entsprechende Vertiefungen für die Arme vorgesehen. Legt man die virtuellen Arme dort hinein, erleichtert dies später das Zusammenfügen der realen Teile der Apparatur. Bei der hyrax® und der hyrax® click klemmt man den Schraubenkörper später zwischen die beiden Arme (Abb. 20) und kann alles verschweißen, ohne dass eine Hilfskonstruktion erforderlich wäre. Die virtuelle Gestaltung des Gerüsts bietet die Möglichkeit, noch zusätzliche Elemente an das Gerüst anzufügen. Dies könnten zum Beispiel Zungengitter sein (Abb. 21).

Hybrid-GNE

Die virtuelle Gestaltung einer Hybrid-GNE läuft im Prinzip genauso ab, wie zuvor geschildert. Es sind lediglich die Ankopplungen an die Miniimplantate vorzusehen. Um welche Art von Ankopplungen es sich handelt, hängt davon ab, ob nach Pin-First© approach oder Pin-Last© approach gearbeitet wird. Für erstere Methode benötigt man Abutments, die zusammen mit der Apparatur auf den Miniimplantaten befestigt werden. Für die letzte Methode sind Ringe bzw. Ösen erforderlich, durch die nach der Eingliederung der Apparatur die Miniimplantate geschraubt werden.

Beim Pin-First© approach müssen die Miniimplantate im virtuellen Modell vorhanden sein (Abb. 22). Arbeitet man einzeitig, setzt man die Miniimplantate zuvor am Computer und arbeitet dann mit diesem Modell weiter. Parallel zur Apparatur ist auch eine Insertionsschablone anzufertigen. Arbeitet man zweizeitig, sind die Miniimplantate bereits im digitalen Modell vorhanden. Dabei muss sichergestellt sein, dass die virtuellen Miniimplantate lagerichtig (horizontal und vertikal!) positioniert sind. Andernfalls wird die fertige Apparatur mit Schwierigkeiten oder überhaupt nicht einzugliedern sein. Auf die Miniimplantate setzt man ebenfalls in lagerichtiger Position die Abutments. Dann gestaltet man, wie zuvor beschrieben, die Apparatur (Abb. 22).

Beim Pin-Last© approach setzt man an den Stellen, an denen später die Miniimplantate sein sollen, die beiden Ringe (z. B. tomas®-RPE eylets). Diese liegen der Schleimhaut auf. Soweit dies nicht schon erfolgt ist, platziert man die hyrax® und stellt die Verbindungen zu den Ösen her. Das weitere Vorgehen ist wie zuvor beschrieben.

Die Fortsetzung des Artikels erfolgt in KN 12/2021.

Dieser Beitrag ist in KN Kieferorthopädie Nachrichten erschienen.