Kieferorthopädie 28.01.2016

Der progene Formenkreis

share

Die Klasse III-Dysgnathie stellt eine skelettale Abweichung der Lagebeziehung zwischen Ober- und Unterkiefer in der Sagittalebene dar. Häufig ist diese mit einer Abweichung der Größe des Oberkiefers (klein) und Unterkiefers (groß) kombiniert.

In Abhängigkeit, in welcher(n) der jeweiligen Ebene(n) die Lagebeziehung zwischen Ober- und Unterkiefer noch zusätzlich eine Abweichung erfährt, ergeben sich weitere Probleme in der Therapie und Retention des Behandlungsergebnisses:

Ebenen

Sagittalebene (KIG M): progen < >

pseudoprogen

Vertikalebene (KIG O): offen < > tief

Transversale

(KIG K): ein- oder beidseitiger Kreuzbiss

Frühbehandlung – frühe Behandlung

Die häufigste Anomalie des progenen Formenkreises ist in der Milchzahndentition und dem frühen Wechselgebiss der ein- oder beidseitige Kreuzbiss (Abb. 1). So macht der Kreuzbiss ca. 35 % der Frühbehandlungsfälle im Patientengut unserer KFO-Praxis aus. Kreuzbisse lassen sich gut mithilfe herausnehmbarer Behandlungsmittel, wie z.B. einer Dehnplatte mit seitlichen Aufbissen (Abb. 2), therapieren. Wenn sich andere Abweichungen wie z.B. offene Bisse hinzugesellen, besteht auch die Möglichkeit, den Kreuzbiss mittels GNE-Apparatur (ohne chirurgische Unterstützung) zu therapieren. Da die Geräte in der Regel gut von den ganz jungen Patienten getragen werden, liegt die Erfolgsrate (fünf Jahre nach der Kreuzbissüberstellung) bei über 90 Prozent. Die echte Progenie und Pseudoprogenie mit Bildung einer mesialen sagittalen Frontzahnstufe sind zu diesem Zeitpunkt der Dentition eher selten. Ihr Auftreten liegt um 1 Prozent der nach KIG zu behandelnden Patienten. In unserer kieferorthopädischen Praxis kommen hier neben aktiven herausnehmbaren Apparaturen vor allem der Funktionsregler FR III nach Fränkel zum Einsatz (Abb. 3), wobei sich diese frühe Behandlung über einen entsprechend längeren Zeitraum hinzieht.

Regelbehandlung während der zweiten Wechselgebissphase

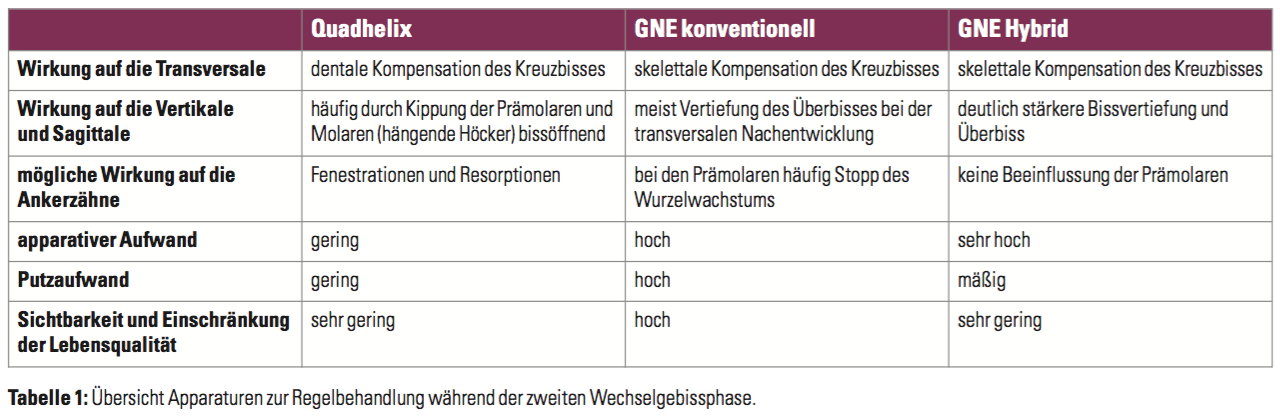

Die Symptome des progenen Formenkreises stellen in unserem Patientengut nur gut fünf Prozent der nach KIG behandlungsbedürftigen Patienten dar. Die häufigsten Symptome sind dabei die progene Einzelverzahnung und der Kreuzbiss. Da häufig eine Kombination von Engstand und Schmalkiefer besteht, ist die Therapie durch Maßnahmen geprägt, die einen Platzgewinn im Kiefer hervorrufen. Neben der klassischen Multibandapparatur kommen hier konventionelle Hilfselemente wie TPA und Quadhelix, aber auch die GNE sowie andere platzschaffende Hilfskonstruktionen zur Anwendung. Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Rahmen die Hybrid-GNE (Abb. 4 und 5). Durch ihren Einsatz erzielt man neben dem positiven Effekt auf die oberen Atemwege auch häufig einen sicheren und tieferen Überbiss durch eine Anteriorrotation des Oberkiefers.

Erwachsenenbehandlung

Die Erwachsenenbehandlung beim progenen Formenkreis stellt den Behandler häufig vor die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Patienten eine Antwort auf folgende Fragen zu finden:

1. Kausaltherapie und somit in der Regel Leistungspflicht der GKV durch Kombinationstherapie?

2. Symptomatische Therapie und somit keine Leistungspflicht der GKV?

3. Welche rhinologischen Nebenbefunde liegen vor?

- Behinderte Nasenatmung?

- Schnarchen?

- Schlafapnoe?

- Sonstiges?

4. Welche prothetischen Nebenbefunde liegen vor?

5. Was stört oder was gefällt im Gesicht und Hals?

6. Welche sonstigen Befunde liegen vor (CMD, Skoliosen, neuralgiforme Beschwerden …)?

7. Was ist an Kosten für die Gesamtheit aller notwendigen Maßnahmen zu erwarten?

Nur in enger Kooperation von Kieferorthopäde, Hauszahnarzt, Kiefer-Geschichts-Chirurg und anderen angrenzenden Fachgebieten kann eine dem Patienten und dessen Dysgnathie entsprechende Therapie entwickelt werden. Damit hier nicht nur von Gleichem geredet wird, sondern auch Gleiches gemeint wird, ist in diesem Zusammenhang ein Wachs-up sinnvoll (Abb. 6). Auch über die Einbeziehung aller kurativen Bereiche wie der Physiotherapie (Manualtherapie, Lymphdrainage …), der Logopädie etc. sollte frühzeitig nachgedacht werden.

Die Handhabung der transversalen Probleme in der Kombinationstherapie

Transversale Defizite treten oft bei Patienten mit einer skelettalen Klasse III auf.1 Diese weisen dann häufig ein- oder beidseitige Kreuzbiss sowie Zahnengstände auf. Des Weiteren leiden die Patienten unter Behinderungen der Nasenatmung aufgrund der skelettalen Enge im Oberkiefer; nicht wenige haben frustrane HNO-ärztliche Eingriffe zur Verbesserung der Atmung in der Anamnese.2–4 Die chirurgisch gestützte transversale Erweiterung der Maxilla, wie sie von Bell und Epker bereits 1976 beschrieben wurde, stellt eine anerkannte Methode zur Korrektur dieser Defizite dar.5 In der von ihnen beschriebenen Vorgehensweise werden die Mittelgesichtspfeiler und zirkummaxillären Strukturen – also die Apertura piriformis, Crista zygomaticoalveolaris, Sutura pterygopalatina und der Processus alveolaris – zwischen den Frontzähnen 11 und 21 osteotomiert. Die Sutura palatina wird dabei nicht ergänzend osteotomiert, da diese als suturale Verbindung durch den Dehnvorgang automatisch gelöst wird und keine „echte“ Verknöcherung darstellt.

Die dafür notwendige Operation nimmt in der Regel 30 Minuten in Anspruch und ist als subtotale LeFort I-Osteotomie auszuführen. In der Regel bleiben die Patienten dafür zwei Tage postoperativ unter stationärer Überwachung. Der Dehnvorgang wird intraoperativ bereits durch ein „Probedrehen“ getestet, um ein spannungsfreies Gleiten der Segmente zu gewährleisten. Eine Woche nach dem Eingriff beginnt dann die Aktivierung des Dehnvorganges durch den Patienten selbst mit zwei Umdrehungen pro Tag. Dieses Vorgehen ist dabei immer gleich und standardisiert, unabhängig der verwendeten Apparatur (zahngetragene Hyrax oder knochengetragener Distraktor). Die chirurgische Kombinationstherapie beginnt also immer zunächst mit der Korrektur der Transversalen. Es folgt die kieferorthopädische Ausformung und dann die eigentliche Umstellungsosteotomie mit der sich anschließenden kieferorthopädischen Feinausformung.

Es ist ebenso allgemeiner Konsens, dass ab einem transversalen Defizit von mehr als 5mm eine chirurgische Unterstützung angezeigt ist und stabile Ergebnisse nicht mehr mittels Zahnbogenexpansionen realisiert werden können.6,7 Ebenso ist in der Literatur gut der Zeitpunkt eingegrenzt, in welchem der chirurgischen Lösung der Vorzug gegeben werden sollte. So hat eine konservative GNE (Gaumennahterweiterung) nach dem 15. Lebensjahr in der Regel keinen erfolgreichen Ausgang, hingegen eine chirurgische Weitung die Stabilität des Ergebnisses sichert.

Effekte der transversalen Weitung auf die Atemwege

Der Zusammenhang zwischen transversaler Oberkieferweitung und Verbesserung der Nasenatmung ist hinlänglich in der Literatur beschrieben.4,6,8–10 Durch die Auflösung der anatomischen Engstellen im Bereich der Nasenklappe wird eine Reduktion der nasalen Resistenz und damit eine verbesserte Strömung und Durchlässigkeit der Atemluft bewirkt. Durch die transversale Weitung erfolgen eine Verbreiterung des Nasenbodens und damit die Vergrößerung des gesamten Querschnittprofils der inneren Nasenwege. Bereits kleine Änderungen im Querschnitt führen dabei zu überproportionalen Verbesserungen in der Strömung. Durch die chirurgische GNE wird in der Regel also ein Umschalten von Mund- auf Nasenatmung erreicht. Zudem erfolgt durch die Ruhelage der Zunge eine deutliche Verbesserung aufgrund der gleichzeitigen Vergrößerung des funktionellen Zungenraumes. Abbildung 7 verdeutlicht die enge anatomische Lagebeziehung.

Zahngetragene Apparatur oder knochengetragene Apparatur

Heutzutage sind verschiedene Apparaturen zur transversalen Distraktion erhältlich. Im Wesentlichen sind das die klassische, über Bänder getragene Hyrax-Biedermann-Apparatur sowie knochengetragene Apparaturen verschiedener Hersteller. In der Literatur wird der Vorteil insbesondere der knochengetragenen Apparaturen kontrovers diskutiert. Im Wesentlichen liegt der Vorteil dieser am Knochen des Hartgaumens verankerten Apparaturen darin, die kieferorthopädische Ausformung bereits drei bis vier Wochen nach Beendigung der Aktivierungsphase beginnen zu können. Dies wird allerdings erkauft durch einen zusätzlichen Eingriff (wenn auch in Lokalanästhesie) zur Entfernung der Apparatur.10

Auch kann die exakte Positionierung der Apparatur Schwierigkeiten bereiten. So ist bei der Platzierung auf eine exakte Ausrichtung zu achten, da es sonst zu ungewollten Segmentverschiebungen in der Horizontalen und Sagittalen kommen kann. Der Hauptnachteil der zahngetragenen Apparaturen wird in der Literatur mit der Kippung der Ankerzähne beschrieben. Eigene Untersuchungen zeigten aber nur vernachlässigbare Effekte, vorausgesetzt die Mittelgesichtspfeiler wurden vollständig osteotomiert.7

Dem gegenüber steht die gute und sichere Steuerbarkeit des Dehnvorganges. Die Wahl der Apparatur sollte in jedem Fall in enger Absprache mit dem Patienten und dem behandelnden Kieferorthopäden erfolgen und am individuellen Behandlungsziel festgemacht werden. Die Abbildung 8 und 9 zeigen eine Behandlung mit knochengetragener Apparatur; die Abbildung 10 und 11 eine Therapie mit zahngetragener Apparatur.

Chirurgische GNE oder Two-Piece-Maxilla

Ein aktueller Gegenstand der Diskussion in der Therapie der transversalen Defizite ist die Vermeidung der vorgeschalteten chirurgischen GNE und damit die Vermeidung eines operativen Eingriffes für die Patienten. Neben der klassischen zweizeitigen Methode zur transversalen Weitung des Oberkiefers steht auch eine einzeitige Variante zur Verfügung. Da bei Klasse III-Patienten nach der kieferorthopädischen Ausformung in der Regel eine bimaxilläre Umstellungsosteotomie vorgesehen ist, besteht die Möglichkeit, im Rahmen dieses Eingriffes die Transversale zeitgleich zu erweitern. Dazu wird während der Verlagerung des Oberkiefers eine Zwei- (two-piece-maxilla) oder ggf. auch eine Dreiteilung (three-piece-maxilla) vorgenommen und die Transversale intraoperativ angepasst. Damit kann in ausgewählten Fällen, bei denen eine moderate transversale Enge von bis zu 7 mm besteht und keine übermäßigen Engstände aufzulösen sind, dem Patienten ein Eingriff erspart werden.11

Als Faustregel gilt dabei: Engstände ab 7mm sollten in jedem Fall zweizeitig durch eine chirurgische GNE im Vorfeld behoben werden, während Engstände bis 7 mm durchaus einzeitig mit der Two-piece-maxilla-Methode zu lösen sind.11,12 Das kann gerade für ängstliche Patienten und solche, die mit der Komplexität der Behandlung hadern, ein überzeugendes Argument darstellen. Die Abbildungen 12 bis 14 verdeutlichen das Vorgehen bei der intraoperativen Weitung der Maxilla durch two-piece-maxilla. Die Abbildungen 15 und 16 veranschaulichen anhand von Zeitachsen den Ablauf der Behandlungen bei den verschiedenen Methoden.

Aspekte der Umstellungsosteotomie zur Behandlung von skelettalen Klasse III-Patienten

Die chirurgische Therapie der skelettalen Klasse III mit maxillärer Retrognathie und/oder mandibulärer Prognathie hat seit den technischen Errungenschaften von Hugo Obwegeser 1964, Hunsuck 1968 und Epker 1977 zahlreiche Modifikationen erfahren.13–15 Zu Beginn der routinemäßigen Dysgnathiechirurgie in den 1980er Jahren wurde in den Kliniken und Praxen hauptsächlich die monomaxilläre Umstellung mit Unterkieferrückverlagerung (set-back) durchgeführt. Mit zunehmenden Fallzahlen wurden jedoch schnell die Grenzen und Nachteile dieses Vorgehens deutlich. So konnte durch die Rückverlagerung des Unterkiefers zwar eine akzeptable Okklusion erreicht werden, allerdings wurde diese teuer erkauft. Zum einen wurde durch die Rückverlagerung der bei Klasse III-Patienten ohnehin schon kleine funktionelle Zungenraum weiter eingeengt, was sich extrem ungünstig auf die Stabilität der postoperativen Ergebnisse auswirkte und in Kombination mit ungenügend rigider Osteosynthese zu Rezidiven und offenen Bissen führte. Zum anderen wurden durch die Rückverlagerung die pharyngealen Atemwege (Posterior Airway Space, PAS) teils massiv eingeengt und das Entstehen von atembezogenen Schlafstörungen bis hin zum Obstruktiven Schlaf Apnoe Syndrom (OSAS) begünstigt. Abbildung 17 zeigt die Lage des PAS im 3-D-Modell.

In Kombination mit dem häufig vergesellschafteten transversalen Defizit des Oberkiefers und dem eingeengten Zungenraum waren die Ergebnisse oft nicht zufriedenstellend. Mit der Entwicklung schonender OP-Techniken wie der hohen schrägen Osteotomie (Seeberger et al. 2013)16 zur Minimierung des Operationstraumas und den aktuellen Anästhesietechniken sind bimaxilläre Eingriffe heutzutage die Regel und eine reine monomaxilläre Unterkieferrückverlagerung wenigen Fällen mit geringem sagittalem Ausmaß vorbehalten. Die aktuellen Techniken beinhalten beispielsweise eine konsequente Blutdrucksenkung während der Operation, um Blutungen zu minimieren. Ultraschallsägen und Elektrokauter sowie Schneider verringern das Trauma zusätzlich.

Durch die hohe schräge Osteotomie ist ein nur geringes Ablösen der Weichteile am Unterkiefer notwendig und der Nervus alveolaris inferior und damit das Gefühlsempfinden der Unterlippe bleiben erhalten. Dies alles dient auch der Vermeidung von Blutungen, verkleinert Wundflächen und verkürzt die durchschnittliche Operationsdauer für einen bimaxillären Eingriff auf unter zwei Stunden, sodass heutzutage auf Blutkonserven vollständig verzichtet werden kann. Die Patienten gelangen postoperativ direkt auf Normalstation und können meist am fünften post-operativen Tag in die ambulante Nachsorge entlassen werden. Verdrahtungen o.ä. sind durch die Verwendung stabiler Osteosyntheseplatten ebenfalls obsolet. Lediglich leichte Gummizüge werden appliziert, welche der Patient in der Folgezeit selbstständig wechseln kann. Abbildung 18 und 19 zeigen zur Verdeutlichung die hohe schräge Osteotomie.

Nachdem, wie zuvor beschrieben, die Transversale korrigiert ist, werden heutzutage in der Planung drei Hauptaspekte berücksichtigt: die Okklusion, die Atmung und die Ästhetik. Die prinzipielle Planung beinhaltet dabei immer ein maxilläres Advancement und einen nur geringen Unterkiefer-Set-back. Die Einstellung der Okklusion strebt dabei die Neutralverzahnung in Klasse I an. Dies hilft, die Ergebnisse dauerhaft stabil zu halten, und normalisiert dauerhaft die Kau- und Gelenksfunktion. Durch die Vorverlagerung des Unterkiefers werden der funktionelle Zungenraum erweitert, die inneren Nasenwege vergrößert und damit die Atmung deutlich verbessert. Eine physiologische Nasenatmung ist damit gewährleistet und die Ruhelage der Zunge soweit neutralisiert, dass trotz einer geringen Unterkieferrückverlagerung keine Einengung der Zunge und des PAS zu befürchten ist. Das ist auch mit einer der Hauptgründe, weshalb die Ergebnisse dann auch dauerhaft stabil bleiben und keine Rezidive zu befürchten sind. All diese Aspekte müssen mit einem harmonischen ästhetischen Ergebnis in Einklang gebracht werden.

Das abgeflachte Mittelgesicht wird durch die Oberkiefervorverlagerung zwar gut kompensiert, aber gerade bei Frauen ist eine zusätzliche weiche Kontur des Gesichtes gewünscht, wobei das Kinn auch ohne unterstützende Genioplastik in den Hintergrund treten sollte. Dies lässt sich bei der Planung durch eine Drehung des maxillo-mandibulären Komplexes im Uhrzeigersinn (Clockwise-Rotation) realisieren. Dabei wird der Oberkiefer intraoperativ posterior stärker impaktiert und nach kranial verlagert, wobei die Lachlinie anterior gleich bleibt oder bei Bedarf angepasst werden kann. Abbildung 20 verdeutlicht das Vorgehen und den Effekt bei der Clockwise-Rotation. Der Unterkiefer wird entsprechend in der Neutralverzahnung angepasst, d.h. der Kieferwinkel liegt dann etwas höher und das Kinn etwas retraler als bei einer rein sagittalen Bewegung. Dadurch lassen sich harmonische „weiche“ Konturen einstellen. Dennoch bleibt in ausgeprägten Fällen die reduzierende Genioplastik das Mittel der Wahl zur Harmonisierung des Profils. Eine weitere Modifikation, insbesondere der Mittelgesichtsästhetik, lässt sich durch die Höhe der Lefort I-Osteotomie erreichen. Dabei können ausgeprägte Dish-Faces ästhetisch ansprechend behandelt werden. Die Abbildung 21 zeigt ein Patientenbeispiel prä- und postoperativ mit klassischer Lefort I-Osteotomie und Clockwise-Rotation des maxillo-mandibulären Komplexes. Ein weiteres Patientenbeispiel ist in Abbildung 22 gezeigt. Hier wurde aufgrund des stark abgeflachten Mittelgesichtes eine hohe Lefort I-Osteotomie im Rahmen des bimaxillären Eingriffes durchgeführt.

Die Literaturliste kann hier heruntergeladen werden.