Oralchirurgie 21.05.2025

Kieferorthopädische Implantate für orthodontische und orthopädische Maßnahmen

share

Für den kieferorthopädischen Behandlungserfolg ist die Wahl einer geeigneten Verankerung maßgeblich. Jede applizierte Kraft ist gemäß dem dritten Newtonschen Axiom mit einer im Betrag identischen reziproken Gegenkraft assoziiert. Im Falle einer ungenügenden Verankerung können verschiedene Nebenwirkungen auftreten. Diese umfassen einerseits ungewünschte Zahnbewegungen, die teilweise schwer zu korrigieren sind, aber auch Wurzelresorptionen sowie eine unzureichende Reaktionsweise der geplanten Zahnbewegung. Einige Zahnbewegungen lassen sich ohne entsprechende Verankerung kaum durchführen.

Wenn ein hoher Verankerungsbedarf besteht, kommen als Alternative zu kieferorthopädischen Miniimplantaten auch extraorale Gerät wie z. B. ein Headgear infrage. Die tatsächliche Verankerungsqualität hängt jedoch von der Compliance der Patient/-innen ab. Neben subjektiv wahrgenommener Beeinträchtigung der Ästhetik durch einen Headgear wird dieses Gerät zudem mit einem erhöhten Verletzungsrisiko in Verbindung gebracht.1 Die Akzeptanz und Zufriedenheit kieferorthopädischer Miniimplantate wurde im Rahmen einer klinischen Studie als hoch beschrieben2 und das Schmerzempfinden als niedrig.3

Eine Alternative zu kieferorthopädischen Miniimplantaten sind Miniplattensysteme. Diese werden beispielsweise bei Kindern mit Spaltbildungen herangezogen, wenn keine Möglichkeit zur Insertion kieferorthopädischer Miniimplantate im anterioren Gaumen besteht,4, 5 aber in manchen Arbeitsgruppen werden Miniplatten auch als Alternative zu kieferorthopädischen Miniimplantaten genutzt.6 Im Unterkiefer kommt die Mentoplate als Form der skelettalen Verankerung zum Einsatz.7 Des Weiteren finden auch kurze Implantate mit rauer Oberfläche Einsatz.8

Indikationen für eine skelettale Verankerung

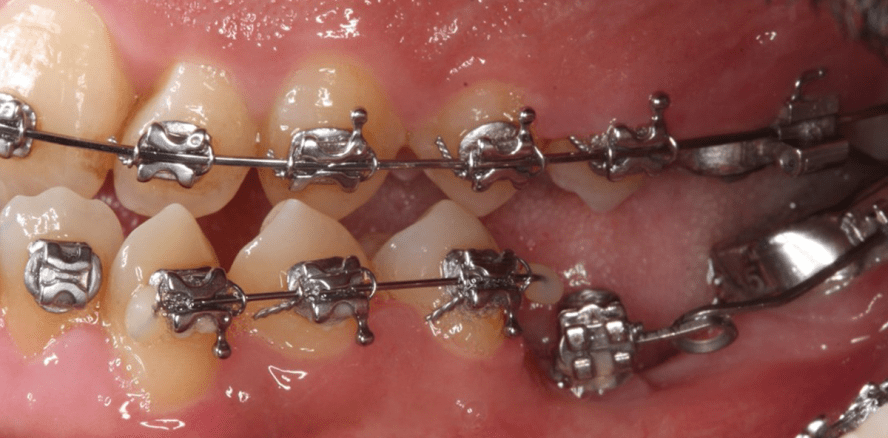

Es gibt vielfältige Indikationen für den Einsatz kieferorthopädischer Implantate: Diese umfassen einerseits orthodontische Maßnahmen wie den ein- oder beidseitigen Lückenschluss, die Öffnung von Lücken für eine spätere prothetische Lückenversorgung (z. B. mit dentalen Implantaten), das Distalisieren von Zähnen bei Platzmangel im Front- oder Seitenzahngebiet sowie auch die Einordnung verlagerter Zähne (Abb. 1).9–11

Bei Erwachsenen werden sie zudem für die Aufrichtung von Molaren, zur präprothetischen Pfeilerverteilung (Abb. 2+3), zur Verankerung einer Intrusion oder Extrusion von Zähnen sowie für die En-masse-Retraktion im Rahmen der Dekompensation vor einer Dysgnathie-Operation herangezogen.9, 12–16

Bei wachsenden Patient/-innen können sie auch zur Verankerung von orthopädischen Behandlungsgeräten genutzt werden, z. B. bei der maxillären Protraktion sowie auch der transpalatinalen Distraktion.17–21 Es wird auch ihre Verwendung bei Patient/-innen mit einem Distalbiss diskutiert, wobei die Krafteinleitung im Unterkiefer hier an den Miniimplantaten und nicht dentoalveolär erfolgt. Bei diesem Konzept schien eine skelettale Verankerung insbesondere dentoalveoläre Nebenwirkungen zu reduzieren.22

Schließlich können sie als Verankerung für temporären Zahnersatz dienen sowie für die Einordnung ankylosierter Zähne herangezogen werden.23, 24

Insertionsregionen

Zahlreiche Studien haben das Knochenangebot am anterioren Gaumen mittels DVT untersucht. Hierbei konnte bestätigt werden, dass im Bereich der Sutura palatina mediana und posterior des dritten Gaumenfaltenpaares ein besonders hohes Knochenangebot vorliegt.25–33 Dennoch weisen einige Autoren auf eine relevante Varianz der Knochenhöhe hin,27, 30, 34, 35 sodass insbesondere bei längeren Implantaten das Risiko einer Perforation des Nasenbodens besteht. Wenn zu weit anterior inseriert wird, besteht zudem das Risiko Frontzahnwurzeln oder auch den Canalis incisivus zu verletzen.36, 37 Aus diesem Grund wird von vielen Autoren eine Insertion im Bereich der sogenannten T-Zone und senkrecht zur Gaumenkurvatur (10 bis 30 Grad zur Okklusionsebene) empfohlen.26, 31, 35, 38–40

Als Alternative kommen im Oberkiefer eine Insertion im posterioren Gaumen sowie eine interradikuläre Insertion infrage.41, 42 Im Unterkiefer besteht die Möglichkeit, Plattensysteme7 einzusetzen. Als Alternative kommen insbesondere bei Jugendlichen und Erwachsenen auch interradikulär platzierte kieferorthopädische Miniimplantate infrage.43 Weiterhin wird in der Literatur auch eine Inser-tion in der posterioren Mandibula lateral bzw. posterior der Molaren beschrieben (Linea obliqua externa mandibulae).44–46 Es ist allerdings zu beachten, dass in der beweglichen Schleimhaut Verluste deutlich häufiger beobachtet wurden als in der befestigten Gingiva.47 Für Vorbohrungen gibt es bislang keine eindeutigen Empfehlungen.48

Grundsätzlich kann die Planung der Insertion auf verschiedenen Wegen erfolgen. Im Fernröntgenseitenbild kann oftmals die verfügbare Knochenhöhe hinreichend genau abgeschätzt werden.49 Wahlweise kommt der Einsatz eines digitalen Workflows infrage,7 der den Einsatz von Insertionsschablonen zur geführten Insertion erlaubt. Eine Autoklavierung schien hierbei keinen Einfluss auf die Dimensionstreue der Schablonen zu haben.50

Komplikationen und Limitationen

Um Entzündungen des periimplantären Gewebes vorzubeugen, wird eine gründliche Reinigung der kieferorthopädischen Miniimplantate im Rahmen der häuslichen Mundhygiene empfohlen. Der Einsatz einer Zahnbürste scheint zu genügen.51 Bei Entzündungen an Miniimplantaten war in einigen Fällen eine Verbesserung der Mundhygiene sowie eine Unterbrechung der Implantatbelastung ausreichend, während im Falle einer Lockerung von Miniimplantaten eine Explantation durchgeführt werden sollte.52–54 Weiterhin besteht insbesondere bei der Verwendung von sehr dünnen Miniimplantaten ein erhöhtes Frakturrisiko.55

Neuere Untersuchungen zeigen zudem, dass kieferorthopädische Miniimplantate sich in einem gewissen Umfang im Knochen bewegen könnten, ohne sich dabei jedoch zu lockern.56–58 Dies sollte bei der Planung der Verwendung von kieferorthopädischen Miniimplantaten berücksichtigt werden.

Weitere Autoren: Dr. Lisa Langer, Dr. Katharina Mücke

Dieser Artikel ist im OJ Oralchirurgie Journal erschienen.