Parodontologie 24.02.2016

Dialysepatienten in der Zahnarztpraxis: Herausforderung für Zahnarzt und Prophylaxeteam

share

Dialysepatienten sind in der zahnärztlichen Praxis als Risikopatienten

einzustufen. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand sowie die begleitende

medikamentöse und/oder Dialysetherapie macht eine Anpassung der

Behandlung sowie Sicherstellung zielgerichteter Präventionsmaßnahmen

notwendig. Dabei zeigen sich insbesondere in dieser Patientenklientel

deutliche Defizite im zahnärztlichen und Mundhygieneverhalten. Dies

stellt zum einen eine grundlegend verbesserungsfähige Situation und

Verpflichtung für Patienten und das gesamte zahnärztliche Team dar. Zum

anderen ist es als Chance anzusehen, neben der Schaffung gesunder

oraler Verhältnisse den Patienten in einer lebenslangen individuellen

risikoorientierten Prävention zu begleiten.

Für

Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion ist eine

Nierenersatztherapie häufig eine unumgängliche, lebenserhaltende

Maßnahme. Aufgrund des häufig beeinträchtigten allgemeinen

Gesundheitszustandes unter Berücksichtigung einer möglichen multiplen

Medikamenteneinnahme ist dieser Patientenklientel als Risikopatient in

der zahnärztlichen Praxis einzustufen. Des Weiteren bleibt die Tatsache

zu berücksichtigen, dass diese Patienten häufig Kandidaten für eine

Transplantation darstellen. Aus diesem Grund ergibt sich ein besonderer

Stellenwert in einer regelmäßigen Diagnostik, einer abgleitenden

bedarfsorientierten Therapie und vor allem einer risikoorientierten

Prävention oraler Erkrankungen. Eine umfassende Übersicht zu

allgemeinmedizinischen Besonderheiten niereninsuffizienter

(dialysepflichtiger) Patienten und deren zahnärztliche Relevanz

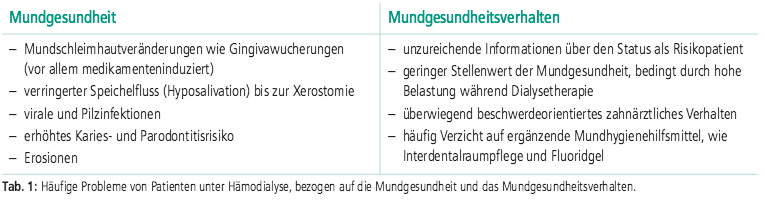

lieferten bereits Klenke et al. (2013).1 Zudem zeigen Ergebnisse

verschiedener klinischer Studien die Komplexität verschiedener Faktoren,

wie z.B. oraler Erkrankungen, aber auch Besonderheiten im

Mundgesundheitsverhalten und deren Zusammenhang mit Patienten unter

Dialyse (Tab. 1).2–4

Der vorliegende Beitrag soll für den Zahnarzt und das Prophylaxe-Team wesentliche Informationen über allgemeine und mundgesundheitsbezogene Faktoren sowie einen Überblick über vorliegende Studienergebnisse zur Mundgesundheit- (-sverhalten) und zahnärztlichem Verhalten von Patienten unter Hämodialyse liefern und abschließend einige Empfehlungen für die zahnärztliche Arbeit mit diesem Klientel geben.

Ursachen und Formen der Nierenersatztherapie

Die

physiologische Funktion der Nieren besteht in der Eliminierung von

Giftstoffen und deren Ausscheidung über den Urin. Daneben spielen auch

blutdruckregulierende und hormonelle Funktionen eine Rolle. Jede Niere

besteht aus etwa einer Million Untereinheiten, den Nephronen. Die

irreversible Schädigung funktionstüchtiger Nephronen führt zur

Verringerung der sogenannten funktionellen Kapazität der Nieren mit

Reduktion der glomerulären Filtrationsrate (GFR).5 Ursächlich hierfür

können verschiedene Erkrankungen sein, von denen Diabetes mellitus,

Glomerulonephritis, arterielle Hypertonie und polyzystische

Nierenerkrankungen die bedeutendsten darstellen.6 Sinkt die funktionelle

Kapazität (GFR) der Nieren unter 5–10 % des Normalwertes, wird eine

Nierenersatztherapie als lebenserhaltende Maßnahme notwendig.2,3 Hierbei

kann zwischen Hämodialyse, Peritonealdialyse und Nierentransplantation

unterteilt werden. Davon findet die Hämodialyse (HD) am häufigsten

Anwendung und das Langzeitüberleben von Patienten mit chronischem

Nierenversagen wird erheblich erhöht.7

Besonderheiten von Patienten unter Hämodialyse

Allgemeinmedizinisch

Im

Vergleich zu allgemeingesunden Patienten weisen Patienten unter

Hämodialyse verschiedene Besonderheiten auf. Aufgrund einer oder

mehrerer Grunderkrankungen und der daraus resultierenden

Niereninsuffizienz sowie der entsprechenden Therapie mit einer Vielzahl

von Medikamenten ist ein großer Teil dieser Patienten multimorbide. Eine

entscheidende Ursache und dementsprechend häufig vorliegende

Komorbidität ist der Diabetes mellitus. Aufgrund der Relevanz der Nieren

in der Regulierung des Blutdruckes ist ebenso gehäuft mit einem

erhöhten Blutdruck (Hypertonie) der HD-Patienten zu rechnen. Weiterhin

ist die Hemmung der Blutgerinnung mittels Heparin (Heparinisierung) zu

bedenken, da es bei Nichtbeachtung zu Blutungskomplikationen kommen

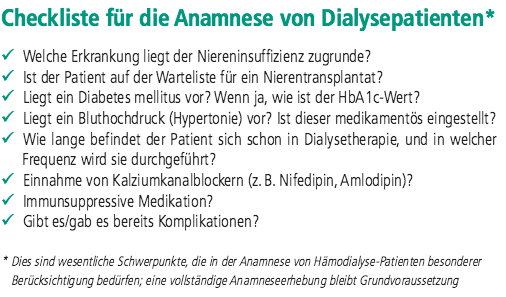

kann. Besonders wichtige anamnestische Punkte in Ergänzung zur

standardmäßigen Anamneseerhebung liefert die dargestellte Checkliste.

Zahnmedizinisch

Generell

scheint diese Patientengruppe eine gewisse Immunkompromittierung zu

besitzen, durch welche sich eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen

ergibt.2 Das Ergebnis sind systemische (wie z. B. systemische

Infektionen), aber auch orale Erkrankungen, wie Karies, Gingivitis und

Parodontitis.8 So zeigen verfügbare Untersuchungen zur Mundgesundheit

von HD-Patienten eine erhöhte Parodontitis- und Kariesprävalenz

auf.2,9,10 Es ist zudem auffällig, dass sich mit zunehmender

Dialysedauer auch eine zunehmende Verschlechterung des

Mundgesundheitszustandes einstellt.9,11 Hierbei kann ebenso ein

Zusammenhang zwischen Hämodialyse und parodontaler Entzündung

festgestellt werden.2,4,11 In eben diesem Kontext ist auch eine durch

Urämie (erhöhte Konzentration harnpflichtiger Substanzen im Blut)

bedingte Änderung des subgingivalen Biofilmes bei Patienten unter

Hämodialyse vorstellbar, was durch eine Verschiebung der parodontal

pathogenen Bakterienflora mit häufigem Auftreten von Vertretern des

roten Komplexes (z.B. Porphyromonas gingivalis) gekennzeichnet ist.12,13

Gesteigerte Bildung von Zahnstein, virale und Pilzinfektionen sowie

Erosionen sind weitere Veränderungen, die bei diesen Patienten verstärkt

beobachtet werden können.3,14,15 Nicht zuletzt existiert häufig eine

Veränderung in der Speichelmenge und Zusammensetzung, die oftmals in

Hyposalivation oder sogar Xerostomie resultiert.3,14,16,17 Zudem

begünstigt der verringerte Speichelfluss Infektionen, vor allem durch

Pilze wie Candida albicans. Im Weiteren wirken sich unter Umständen

verschiedene Medikamente auf die Mundhöhle aus. So ist besonders die

Auslösung von medikamenteninduzierten Gingivawucherungen anzuführen, die

z. B. durch antihypertensive Therapie mit Kalziumkanalblockern, wie

Amlodipin oder Nifedipin, begünstigt werden. Dies zieht wiederum

verstärkt Erkrankungen der Zähne, aber auch der oralen Mukosa nach sich.

Bei

HD-Patienten handelt es sich demnach um eine Patientengruppe, die zum

einen ein erhöhtes Risiko für die Entstehung oraler Erkrankungen

vorzuweisen hat, aber auch ein erhöhtes Risiko für daraus resultierende

systemische Komplikationen besitzt.

Mundgesundheitsverhalten von HD-Patienten

Die

HD-Therapie stellt für betroffene Patienten eine erhebliche Belastung

dar, da sie mit 2–3-mal wöchentlich mehrere Stunden sehr zeitaufwendig

ist und die Patienten maßgeblich in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt

werden. Dies führt im Nachgang oftmals dazu, dass die Mundgesundheit für

die Patienten keine hohe Priorität einnimmt.18,19 Entsprechend zeigt

sich bezüglich des Mundhygieneverhaltens dieser Patienten vor allem eine

geringe Nutzung von ergänzenden Mundhygienemaßnahmen, wie

Zahnzwischenraumbürsten oder Flouridgel.20–22 Zudem ist auffällig, dass

die Mehrzahl der Patienten den Zahnarzt nicht vorsorgeorientiert,

sondern nur im Fall von Beschwerden aufsucht.22 Hieraus ergeben sich

verschiedene Herausforderungen in der Information, Instruktion und

Motivation dieser Patienten für den Zahnarzt und das Prophylaxeteam. Das beschwerde-orientierte Verhalten ist hierbei für alle Seiten

unbefriedigend. Vielmehr sollte es das Ziel sein, den Patienten mehr zur

Eigenverantwortung eines kontroll- und präventionsorientierten

Verhaltens zu sensibilisieren und zu motivieren. Entsprechend ist für

diese Aufgabe das gesamte Praxisteam gefordert.

Besonderheiten bei zahnärztlichen Behandlungen

Der

HD-Patient ist als Risikopatient in der zahnärztlichen Praxis

einzustufen. Hierbei ist in erster Linie die erhöhte Blutungsneigung

durch die Heparinisierung im Rahmen des Dialyseprozesses, aber auch die

erhöhte Infektionsgefahr bei/durch zahnärztlichen Eingriffen zu

erwähnen.

Das Problem liegt häufig in der unzureichenden Kommunikation zwischen Zahnärzten einerseits und den behandelnden Allgemeinmedizinern und Nephrologen andererseits. Darüber hinaus ist dem HD-Patienten häufig nicht bewusst, dass er als Risikopatient angesehen wird. Eine Absprache zwischen den beteiligten Fachdisziplinen (Allgemein- und Zahnmedizin) vor der Therapie und vor der Gabe von Medikamenten erscheint an dieser Stelle notwendig, um Risiken zu minimieren.23 Ebenso ist die Frage einer nötigen Antibiotikaprophylaxe mit dem behandelnden Arzt abzustimmen.

Bei vielen Medikamenten, die in der zahnärztlichen Praxis Anwendung finden, besteht zudem eine Metabolisierung über die Nieren. Eine umfassende Übersicht hierzu liefert Klenke et al. (2013).1 Im Wesentlichen muss auch eine potenzielle Nephrotoxizität von Arzneimitteln berücksichtigt werden, z. B. sollten Tetrazykline, Aminoglycoside und Polypeptidantibiotika nicht oder nur dosisreduziert gegeben werden.24 Zudem muss der Patient zwingend über mögliche Risikopotenziale aufgeklärt und sein Gesundheitsverhalten entsprechend geleitet bzw. sensibilisiert werden.

Zusätzlich

spielt der Zeitpunkt der Behandlung eine Rolle; aufgrund der

Heparinisierung durch die Dialysetherapie ist es wichtig, eine

zahnärztliche Behandlung auf den Tag nach der (Hämo-) Dialyse zu legen.24

Notwendigkeit einer individuellen und risikoorientierten Prävention

Der

Langzeiterfolg einer präventionsorientierten Therapie aller Patienten,

aber insbesondere von zahnärztlichen Risikopatienten, ist von drei

wesentlichen Aspekten abhängig und sollte bei der Patientenführung von

HD-Patienten Beachtung/Anwendung finden.

- Individuell abgestimmtes und kontinuierliches Risikomanagement (Recallsystem) mit Aufklärung zur Notwendigkeit von Schaffung und Erhalt mundgesunder Verhältnisse.

- Umfassende Diagnostik, d.h. kontinuierliches diagnostisches Monitoring (von Zähnen und Parodont), sowie Überprüfung auf reduzierten Speichelfluss und Erkrankungen der Mundschleimhaut, wie das Auftreten von Gingivawucherung.

- Prophylaxe/Präventionsmaßnahmen

mit Motivation und Instruktion des Patienten sowie professioneller

Zahnreinigung mit dem Ziel der Sanierung bzw. Schaffung und dem Erhalt

mundgesunder Verhältnisse.

Unabhängig

davon ist es wichtig, diese Patienten bei entsprechender

Berücksichtigung der Besonderheiten in ein strukturiertes und

individuell-risikoorientiertes Präventionskonzept der zahnärztlichen

Praxis zu integrieren. Dies kann in der Regel ohne apparativen

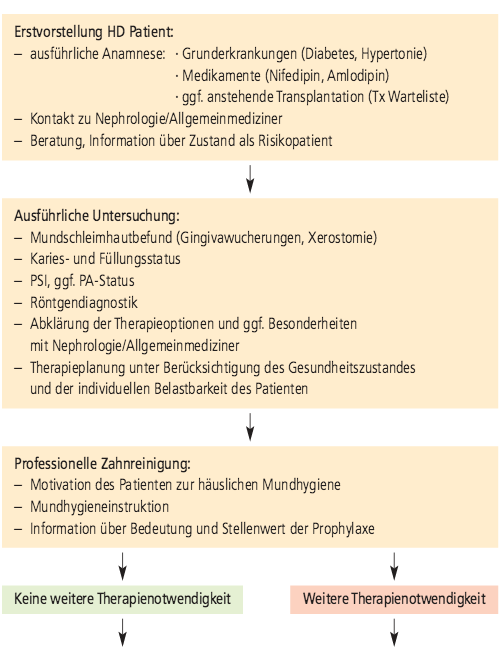

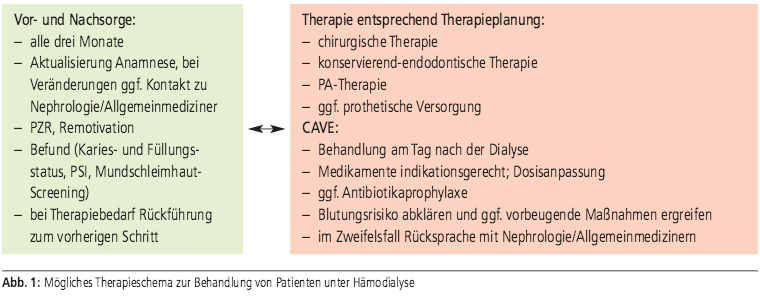

Mehraufwand adäquat umgesetzt werden. Ein mögliches Therapieschema zeigt

Abbildung 1.

Konsequenzen für die Praxis

Patienten

unter Hämodialyse sind Risikopatienten in der zahnärztlichen Praxis,

deren Versorgung aktuell unzureichend ist. Berücksichtigt man den Fakt,

dass diese Patienten häufig Kandidaten für eine Nierentransplantation

sind, ist eine frühzeitige Therapie und entsprechende Vor- und Nachsorge

oraler Erkrankungen von besonderer Bedeutung.25 Patienten nach

Nierentransplantation sind, wie auch andere Transplantatempfänger,

aufgrund der immunsuppressiven Therapie signifikant gefährdet,

systemische Folgen oraler Infektionen zu erleiden. Die frühzeitige

Sanierung und die prophylaktische Betreuung sind hier also das Mittel

der Wahl (Abb. 1). Seitens von Behandlern (Allgemeinmediziner,

Internist, Zahnarzt) und Patienten ist der Fokus verstärkt auf den

umfangreichen Informationsaustausch sowie die interdisziplinäre

Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten und Nephrologen bzw.

Allgemeinmedizinern zu legen. In diesem Zusammenhang ist die genaue und

detaillierte Erhebung der Anamnese mit vorliegenden

Allgemeinerkrankungen und begleitender Medikamenteneinnahme essentiell,

ggf. nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Hierbei ist

insbesondere auf das Vorliegen eines Diabetes mellitus, sowie auf eine

suffiziente Einstellung eventueller renaler Hypertonie zu achten.

Medikamente sollten immer unter Berücksichtigung potenzieller

Nephrotoxizität eingesetzt werden, wobei eine strenge

Indikationsstellung und Dosisanpassung bedeutsam sind. Für den Fall,

dass chirurgische Eingriffe notwendig werden, ist ein möglichst

schonendes, atraumatisches Vorgehen unter Beachtung der Hepariniserung

und ggf. unter Antibiotikaprophylaxe angezeigt.1

Zukünftig empfiehlt es sich, spezielle Behandlungs- und Vorsorgekonzepte zu erarbeiten, um HD-Patienten, Patienten nach Transplantation sowie andere Risikopatienten adäquat zu versorgen und somit orale und systemische Komplikationen langfristig zu verhindern.

Zusammenfassend sind bei Patienten unter Hämodialyse die folgenden Punkte zu beachten (Abb. 1):

– detaillierte Erhebung der Krankengeschichte und Medikamentenanamnese

– interdisziplinäre Zusammenarbeit/Abstimmung mit Allgemeinmedizinern/Nephrologen

– zahnärztliche Behandlungen am Tag nach der Dialysetherapie

– ggf. Antibiotikaprophylaxe vor der Behandlung unter Anpassung der Dosierung

– möglichst atraumatisches Arbeiten zur Vermeidung von Blutungskomplikationen

–

Einsatz von Arzneimitteln, vor allem bei der Metabolisierung über die

Nieren, mit strenger Indikationsstellung und dosisreduziert

–

Information der Patienten und Aufklärung über den Status als

Risikopatient, Motivation und Instruktion zur häuslichen Mundhygiene

sowie regelmäßige Präventionstermine

– frühzeitige

zahnärztliche Sanierung und Behandlung, möglichst vor oder am Beginn der

Dialysetherapie; auf jeden Fall vor eventueller Nierentransplantation

– frühzeitige und anhaltende Vor- und lebenslange Nachsorge.

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.