Parodontologie 21.02.2011

„Halbzeit für’s Gebiss“

share

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr…“ – Die Vermittlung und praktische Umsetzung von Konzepten zum Schutz vor Läsionen der Zahnhartsubstanz sowie Erkrankungen des parodontalen Halteapparates müssen bereits im frühesten Kindesalter beginnen.

Das Schönste an meinem Alter?

… Ich weiß, genau, was das Beste für mich ist. – So, und ähnlich in vielen anderen Informationsbroschüren für Pflege- und Kosmetikartikel für die Kunden der „50+ Altersgruppe“, beschreibt ein namhafter Hersteller solcher Produkte sicherlich nicht zu Unrecht das Denken und die daraus resultierende Anspruchshaltung der Menschen dieser Altersgruppe. Anders jedoch als bei der Verwendung von Schönheits- und Körperpflegeprodukten zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Aussehens, insbesondere auch im Lebensabschnitt 50+, stellt der Gebrauch mundgesundheitsbezogener Produkte im Rahmen der häuslichen Mund- hygiene nur bedingt eine gleichwertig reizvolle Sache dar.

Abb. 1: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr oder nur schwer“ gilt auch für die tägliche Durchführung der erforderlichen altersgerechten häuslichen Mundhygiene. – Der Autor (51 Jahre alt) als Vertreter der „Altersgruppe 50+“ mit seinen beiden Söhnen 5 und 3 Jahre alt. (Foto erstellt mit freundlicher Unterstützung der GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Deutschland)

Denn entsprechend einer Befragung der Dialego AG Market Research zum Thema Zahnpflege im Jahre 2006, gaben nur 59 Prozent der Gruppe „50 Jahre und älter“ an, sich die Zähne zweimal täglich zu reinigen. 24 Prozent dieser Gruppe putzten ihre Zähne sogar nur einmal am Tag. Der Studie folglich reinigen zwar nur 28 Prozent der Gruppe „50 Jahre und älter“ ihre Zahnzwischenräume zweimal pro Tag, respektive 36 Prozent dieser Gruppe ihre Interdentalräume sogar nur einmal täglich, dennoch liegen die Angehörigen dieser Gruppe damit aber deutlich vor den Befragten der Gruppen „14 bis 20 Jahre“ und „30 bis 49 Jahre“.

Wird nach der Art des Hilfsmittels zur Zahnzwischenraumreinigung gefragt, so belegt die hier genannte Studie, dass die Befragten der Gruppe „50 Jahre und älter“ zu 50 Prozent Zahnseide verwenden, zu 21 Prozent Zahnhölzer und zu 13 Prozent Interdentalbürsten. Eine Munddusche benutzen ganze 17 Prozent. Zahnpasten mit Fluor benutzen gut drei Viertel aller Befragten der hier im Fokus stehenden Gruppe. Spezielle Mundwasser werden von nahezu 50 Prozent dieser Gruppe verwendet, Zahnspülungen gebrauchen dagegen nur 16 Prozent.

73 von Hundert der Vertreter der Gruppe „50 Jahre und älter“ gehen auf jeden Fall regelmäßig einmal jährlich zur zahnärztlichen Vorsorgung. 14 Prozent dieser Gruppe antworten auf diese Frage mit nur „eher ja“, 11 Prozent sagen dazu sogar „eher nein“. Von ganz besonderer Bedeutung ist nach dieser Untersuchung, dass die Gruppe 50-Jährige und Ältere zu 63 Prozent schon einmal eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt haben durchführen lassen. Damit liegen diese, prophylaktisch gesehen, deutlich in Führung vor der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen mit 46 Prozent und derjenigen, der 30- bis 49-Jährigen mit 56 Prozent. Als Quintessenz dieser Studie – in Übereinstimmung mit den Erfahrungen des Autors dieses Artikels als praktisch tätiger Zahnarzt – lässt sich die eingangs zitierte Feststellung nur mir Einschränkungen bestätigen. Denn ganz offensichtlich wissen nicht alle Angehörigen der „Altersgruppe 50+“, was das Beste für Sie ist, zumindest was die Zahn- und Mundgesundheit betrifft.

Alterszeitpunkt 50+: „Halbzeit für das natürliche Gebiss“

Etwas vereinfacht und ein wenig salopp, aber gerade dadurch einleuchtend für die Betroffenen, lässt sich der Eintritt eines Menschen in die Altersgruppe „50 Jahre und älter“ aus zahnmedizinischer Sicht als „H36 Prozent dieser Gruppe ihre Interdentalräume sogar nur einmal täglich, dennoch liegen die Angehörigen dieser Gruppe damit aber deutlich vor den Befragten der Gruppen „14 bis 20 Jahre“ und „30 bis 49 Jahre“.

Wird nach der Art des Hilfsmittels zur Zahnzwischenraumreinigung gefragt, so belegt die hier genannte Studie, dass die Befragten der Gruppe „50 Jahre und älter“ zu 50 Prozent Zahnseide verwenden, zu 21 Prozent Zahnhölzer und zu 13 Prozent Interdentalbürsten. Eine Munddusche benutzen ganze 17 Prozent.

Zahnpasten mit Fluor benutzen gut drei Viertel aller Befragten der hier im Fokus stehenden Gruppe. Spezielle Mundwasser werden von nahezu 50 Prozent dieser Gruppe verwendet, Zahnspülungen gebrauchen dagegen nur 16 Prozent.

73 von Hundert der Vertreter der Gruppe „50 Jahre und älter“ gehen auf jeden Fall regelmäßig einmal jährlich zur zahnärztlichen Vorsorgung. 14 Prozent dieser Gruppe antworten auf diese Frage mit nur „eher ja“, 11 Prozent sagen dazu sogar „eher nein“.

Von ganz besonderer Bedeutung ist nach dieser Untersuchung, dass die Gruppe 50-Jähriger und Ältere zu 63 Prozent schon einmal eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt haben durchführen lassen. Damit liegen diese, prophylaktisch gesehen, deut-lich in Führung vor der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen mit 46 Prozent und derjenigen der 30- bis 49-Jährigen mit 56 Prozent.

Als Quintessenz dieser Studie – in Übereinstimmung mit den Erfahrungen des Autors dieses Artikels als praktisch tätiger Zahnarzt – lässt sich die eingangs zitierte Feststellung nur mit Einschränkungen bestätigen. Denn ganz offensichtlich wissen nicht alle Angehörigen der „Altersgruppe 50+“, was das Beste für sie ist, zumindest was die Zahn- und Mundgesundheit betrifft.

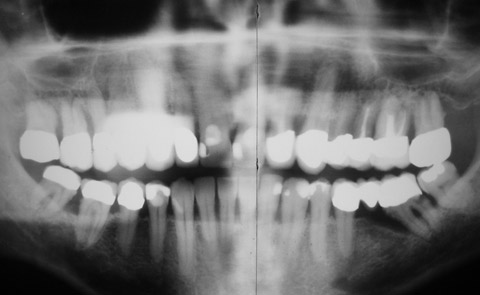

Abb. 2: „Aufklärung tut not!“ Röntgenübersichtsaufnahme (OPG) eines

52 Jahre alten Mannes, der, soweit bekannt, keine das Parodontium beeinträchtigenden Erkrankungen oder schädigende Angewohnheiten hat. Die deutlichen parodontalen (und auch kariösen) Schäden, insbesondere im Bereich von Zahn 16, 27, 37, 46 und 47, in Verbindung mit den dort ersichtlichen Konkrementen, lassen eine bisher nicht adäquate häusliche Mundhygiene wie auch professionelle zahnmedizinische Betreuung erkennen.

Alterszeitpunkt 50+: „Halbzeit für das natürliche Gebiss“

Etwas vereinfacht und ein wenig salopp, aber gerade dadurch einleuchtend für die Betroffenen, lässt sich der Eintritt eines Menschen in die Altersgruppe „50 Jahre und älter“ aus zahnmedizinischer Sicht als „Halbzeit für das natürliche Gebiss“ beschreiben. Dieser Vergleich ergibt Sinn, wenn man sich verdeutlicht, dass sich der natürliche Zahnbestand eines Menschen in der Regel spätestens im Alter von 14 Jahren, die Weißheitszähne ausgenommen, vollständig entwickelt hat. Geht man weiter, wieder vereinfachend, davon aus, dass die allgemeine Lebenserwartung eines Menschen sich durchschnittlich auf 86 Jahre beläuft, dann sind die natürlichen Zähne bis zum Erreichen der „50-Lebensjahre-plus-Grenze“ gut 36 Jahre im Munde, und dann bis zum statistischen Lebensende noch weitere 36 Jahre.

Wie viele Zähne und in welchem Zustand sich anfangs des Lebensabschnittes „50 Jahre und älter“ im Munde eines Menschen befinden, ist somit eine sehr aufschlussreiche Tatsache, die nicht unwesentlich das bisher zurückliegende dentale Prophylaxe- bzw. Präventionsregime kennzeichnet, insbesondere aber auch auf die zukünftig erforderlichen zahnmedizinischen Vorsorgemaßnahmen hinweist. Ebenso gibt dieser Zahn- und Parodontalbefund darüber Auskunft, wie die in den letzten fünf Lebensdekaden betriebenen häuslichen Mund- hygieneanstrengungen gefruchtet haben.

Entsprechend den Klassifizierungen der WHO umfasst die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen gesundheitsepidemiologisch gesehen den nunmehr „alternden Mensch“, der sich davor relativ lange, von 20 bis 49, in der „Periode des biologischen Gleichgewichts“ befand. Älter zu werden ist nicht gleichbedeutend mit krank zu werden. Aber dennoch tauchen mit zunehmenden Lebensalter – und in der hier speziell betrachteten Gruppe – nicht mehr über-sehbar Funktionsbeeinträchtigungen auf bzw. werden manifest greifbar, welche gravierende Probleme für die Mundgesundheit bewirken können.

So legt die in 2009 veröffentlichte epidemiologische Studie zur Mundgesundheit des Robert Koch-Institutes in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt zu der hier behandelten Thematik offen, dass zwar die Karies auch bei den über 50-Jährigen abnimmt, damit auch ein erhöhter Zahnerhalt feststellbar ist, aber immer mehr Zähne aufgrund parodontaler Schäden gezogen werden. Bei den 45-Jährigen sind es bereits 40,4 Prozent der nicht erhaltungswürdigen Zähne, die wegen Problemen des Zahnhalteapparates entfernt werden müssen; bei den 55-Jährigen beläuft sich dieser Wert dann schon auf 47,6 Prozent der zu extrahierenden Zähne.

Weiter statistisch gesehen, besteht für Männer ein signifikant höheres Risiko für Parodontalerkrankungen als für Frauen. Klinisch differenziert zeigt sich, dass meist nur wenige Zähne parodontal betroffen sind, wobei nur bei wenigen Personen eine generalisierte Form der Parodontitis auftritt.

Für eine gezielte, professionelle Prävention und Prophylaxe der mikrobiell ausgelösten parodontalen Erkrankungen ist die Beachtung der sozioökonomischen Faktoren – nach wie vor – extrem wichtig, da insbesondere Risikofaktoren wie Rauchen, schlechte Mundhygiene und nicht erkannte systemische Erkrankungen bekanntlich erheblichen Einfluss haben. In diesem Kontext ist auch die Problematik der unterschiedlich beurteilten Behandlungsbedürftigkeit einer Gingivitis oder marginalen Parodontitis vonseiten der Patienten bzw. Patientinnen und des Zahnarztes bzw. der Zahnärztin zu nennen.

Frühzeitige Aufklärung tut not!

Für den zahnärztlichen Praktiker bzw. die zahnärztliche Praktikerin ist es wichtig zu erkennen, inwieweit parodontale Schäden drohen bzw. bereits vorherrschen, um so Patienten darüber aufklären zu können. Dies gilt für Patienten aller Altersgruppen. Allerdings wird die Umsetzung einer erkannten Präventions- bzw. Behandlungserfordernis in eine gezielte Therapie für die zahnärztlichen Praktiker umso schwieriger, je unbetroffener, soll heißen vermeintlich parodontal gesund, Patienten sich fühlen.

Die gängigen Indizes für die Diagnostik parodontaler Erkrankungen, wie der Plaque-Index nach Silness & Löe, der Quigley-Hein-Index, der Approximalplaque-Index nach Lange, die Testung Blutung auf Sondierung (bleeding on probing) nach Ainamo und Bay, der Gingiva-Index nach Löe & Silness, der Sulkusblutungs-Index nach Mühlemann & Son, der Papillen-blutungs-Index nach Saxer & Mühlemann, der Periodontal-Index nach Russel, der Periodontal-Screening Index nach AAP & ADA sowie der Community Periodontal Index zeigen, wie komplex und unter Fachleuten auch verschieden beurteilt das Erkrankungsgeschehen der Parodontitis sich darstellt. Des Weiteren lässt sich in klinischen Studien auch die Diskrepanz zwischen röntgenologisch festgestelltem Attachmentverlust und in-traoral ermittelten Sondierungstiefen anführen.

Für die tägliche Praxis lässt sich festhalten, dass bei der Vielzahl der verwendeten Indizes zur Diagnostik parodontaler Erkrankungen auch die Interpretationen der Befundergebnisse nicht immer zielgerichtet in die Präventionsstrategien und Therapiekonzepte einfließen. So kann keiner der genannten Indizes eine valide Aussage über aktuellen Stand und Verlauf der Entzündung und den damit akut verbundenen Gewebeabbau machen.

Es zeigt sich somit in der Praxis, dass der Vermittlung altersgerechter sowie zahn- und parodontalbefundbezogener Mundhygiene-Maßnahmen eine nahezu noch größere Bedeutung zukommt als der diagnostischen Klassifikation der vorherrschenden Zahnbetterkrankung.

Aus Sicht des Autors lässt sich daher hervorheben, dass es für den Patienten umso wichtiger ist, beispielsweise den Zeitpunkt festgestellt und genannt zu bekommen, wann bei der häuslichen Mundhygiene zusätzlich zur oder anstatt der Zahnseide spezielle Zahnzwischenraumbürstchen einzusetzen sind, als über einen nicht eindeutig aussagekräftigen Index informiert zu werden.

Die kausale Verknüpfung der Entwicklung parodontaler Erkrankungen (Exogene/ endogene Faktoren + Reife Plaque/Biofilm –> Stoffwechsel-Produkte/Toxine –> Gingivitis –> Toxine + Immunantwort –> Parodontitis) ist es, die dem Patienten verständlich gebracht werden muss. Und darauf fußend die Verfolgung angebrachter häuslicher Mundpflegetechniken wie professioneller Präventionsmaßnahmen (PZR).