Prophylaxe 10.12.2024

Zur Prävalenz der frühkindlichen Karies und den zahnärztlichen FU

share

Hat sich die Prävalenz für frühkindliche Karies in den letzten Jahren verbessert? Können Präventionsmaßnahmen invasive Behandlungen reduzieren? In welchem Bereich der Kinderzahnmedizin besteht weiterhin Verbesserungsbedarf?

Prävalenz

Die Daten von epidemiologischen Begleituntersuchungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e.V. (DAJ) aus den letzten zwei Jahrzehnten weisen darauf hin, dass die Kariesprävalenz bei Kindern und Jugendlichen rückläufig ist.1 Ebenso liegen Daten zu der Karieslast bei Kindern im Vorschulalter in Kitas aus der Region Stuttgart vor. Der mittlere dmft-Wert der Dreijährigen in der Region Stuttgart hat sich von 0,42 im Jahr 2017/2018 auf 0,30 im Jahr 2022/2023 leicht verbessert. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei Sechsjährigen ebenfalls aus der Region Stuttgart, dass der mittlere dmft-Wert von 1,47 (2017/2018) auf 1,71 (2022/2023) nach der COVID-19-Pandemie zugenommen hat.2 Eindrücklich ist, dass 2016 in Berlin etwa 60 Prozent der untersuchten Kinder an frühkindlicher Karies erkrankt waren.1

Laut dem aktuellsten BARMER Report von 2020 nimmt ab Mitte des dritten Lebensjahres der Anteil der Kinder ohne Versorgungserfahrung im Milchgebiss deutlich ab. Bei Sechsjährigen wiesen 74 Prozent der Milchzähne keine Karies auf. Allerdings hatten im Gegensatz dazu nur noch 46 Prozent der Kinder im Alter von zehn Jahren keine kariesbedingte Therapie an den Milchzähnen. Diese Daten heben hervor, dass frühkindliche Karies trotz vieler Bemühungen immer noch stark verbreitet ist. Dabei ist zu betonen, dass zunehmend weniger Kinder betroffen sind, aber dafür die Betroffenen eine höhere Anzahl an kariösen Läsionen aufweisen und daher im Vergleich zu den Vorjahren höhere Therapiekosten als Konsequenz verursachen.3

Gründe für frühkindliche Karies

Es gibt nach wie vor viele Risikofaktoren für eine frühe Kariesentwicklung bei Kindern im Vorschulalter. Dazu zählt beispielsweise die oft fehlende Aufklärung und das mangelnde Wissen, Können oder Wollen der Familien zum Thema Ernährung und häusliche Mundhygiene. Außerdem spielt der sozioökonomische Status der Eltern oder Erziehungsberechtigten für das Auftreten von Milchzahnkaries eine zentrale Rolle. Präventionsmaßnahmen erreichen Menschen mit Migrationshintergrund häufig nur schlecht, nicht zuletzt aufgrund der oft vorhandenen Sprachbarriere.4 Zudem fällt auf, dass Kinder von Eltern oder Erziehungsberechtigten mit geringem Bildungsgrad oder von Alleinerziehenden häufiger an Karies und Folgeerscheinungen wie Abszessen leiden. Allerdings beschreibt der Begriff „Wohlstandskaries“, dass auch Kinder aus finanziell gut situierten und bildungsstarken Familien frühkindliche Karies aufweisen können. In beiden Fällen kann es sich um Stillkaries handeln, wenn Mütter ihre Kinder über das erste Lebensjahr hinaus häufig und besonders nachts wiederholt stillen und danach keine Mundhygienemaßnahmen durchführen. Darüber hinaus ist die sog. Flaschenkaries bei Kleinkindern immer noch verbreitet (Abb. 1). Die Angewohnheit, zuckerhaltige Getränke in Trinkflaschen zur „Ruhigstellung“ des Kindes anzubieten, erleichtert den Familienalltag. Jedoch ist bereits das Säuglings- und Kleinkindalter wichtig für die Entwicklung von mundgesunden Ritualen und Gewohnheiten. Daher sollten schlechte Angewohnheiten mit Relevanz für die Entstehung von frühkindlicher Karies vermieden werden. Die Eltern und Erziehungsberechtigten nehmen dabei eine Vorbildfunktion ein, sodass eine unzureichende häusliche Mundhygiene sowie auch eine Zahnarztangst mit einer negativen Grundeinstellung seitens der Eltern oder Erziehungsberechtigten auf die Kinder übertragen werden kann.

Folgen von frühkindlicher Karies

Aus den Folgen von frühkindlicher Karies kann sich eine jahrelange Negativspirale entwickeln. Diese beginnt häufig mit schmerzhaften Abszessgeschehen, die sich als Mineralisationsstörungen an den Folgezähnen widerspiegeln können. Darauf folgt der frühzeitige Milchzahnverlust mit ggf. Stützzonenverlust im unkontrollierten Verlauf. Neben den funktionellen und ästhetischen Einschränkungen kann dies zu Sprachentwicklungs- und Durchbruchstörungen der Folgezähne mit folglich kieferorthopädischen Problemen sowie zur Reduktion des Selbstwertgefühls führen.

Integration von Prävention in den Alltag

Wünschenswert wäre es, wenn den Kindern das Erlernen einer regelmäßigen und suffizienten Zahnpflege neben den oft seltenen Zahnarztbesuchen auch im Alltag vermittelt werden könnte. Präventionsmaßnahmen und die Gruppenprophylaxe in Kindergärten können leider nicht flächendeckend angeboten werden, da dafür oft die Kapazität in den Einrichtungen und den umliegenden zahnmedizinischen Versorgungszentren fehlt. Zudem erschwerte die COVID-19-Pandemie die praktische Umsetzung dieses Vorhabens.5

Trotz aller Bemühungen in der Gruppenprophylaxe fehlt in diesem Rahmen häufig die Zeit für individuelle Hilfestellungen, um den Kindern suffiziente Mundhygieneschulungen zu ermöglichen. Durch Feedbackbögen werden die Eltern oder Erziehungsberechtigten über den Zahnstatus ihres Kindes aufgeklärt und auf die Empfehlung zur Frühuntersuchung hingewiesen. Eine daran anschließende Vorstellung bei der Zahnärztin/beim Zahnarzt ist jedoch nicht immer sichergestellt. Das beruht darauf, dass die Interaktion mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten betroffener Kinder häufig problematisch ist und die Mundgesundheit nicht im Fokus liegt.

Langfristig unversorgte und/oder multiple kariöse Läsionen können ein Anhalt auf Kindesvernachlässigung sein. Bei Verdacht auf Vernachlässigung sollten sich die zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen an die Kinderschutzhotline oder das Jugendamt wenden, denn die Zahnärztinnen und Zahnärzte sind oft die Ersten, die solche Anzeichen sehen und damit deuten können.

Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen (FU)

Um die Ursachen und Folgen von frühkindlicher Karies einzudämmen, wurden am 1. Juli 2019 die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (kurz: FUs) als präventiv-zahnmedizinische Maßnahmen in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) eingeführt.

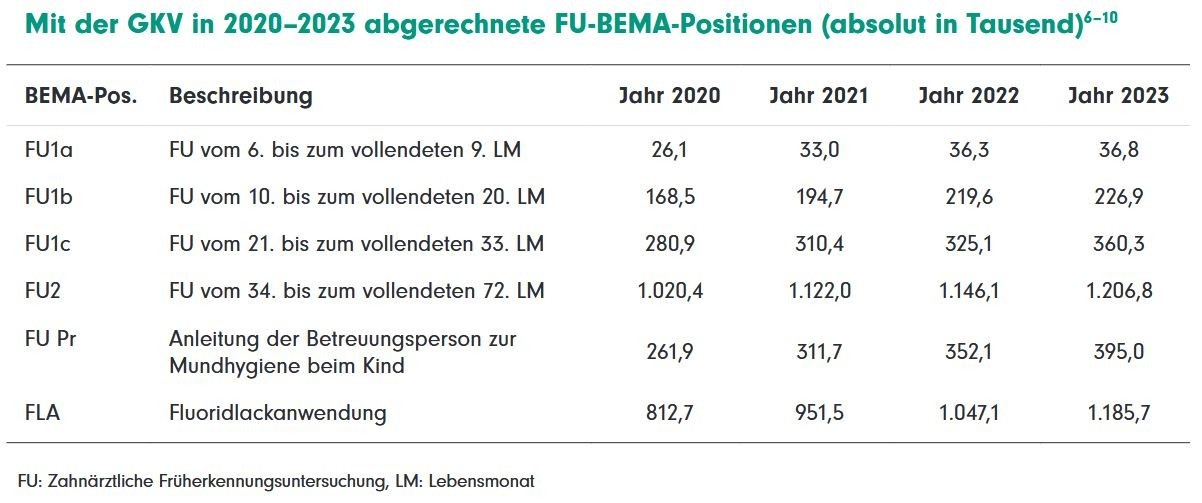

Diese Daten der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) zeigen, dass die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen in den Jahren 2020 bis 2023 zwar mit einer steigenden Tendenz, aber noch nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen wurden.6–10 Gründe dafür könnten eine fehlende Aufklärung über das Präventionsprogramm seitens der Gynäkologen und Kinderärzte oder ausbleibende Zahnarztbesuche aufgrund von Zahnarztangst der Eltern oder Erziehungsberechtigten sein. Im letzteren Fall kann es viel Geduld und Zeit erfordern, bis sich ein Kind mit den negativ behafteten Erfahrungsberichten der Eltern oder Erziehungsberechtigten auf eine Behandlung einlässt. Viele Kinder haben erst mit schmerzenden kariösen Zähnen ihren ersten Zahnarztbesuch, bei dem wenig Zeit zur Desensibilisierung bleibt. Das späte kontrollorientierte Aufsuchen des Zahnarztes/der Zahnärztin spiegelt sich auch in den Daten des BARMER Reports von 2020 wider, in dem gezeigt wurde, dass 15 Prozent der Kinder im Alter bis sechs Jahre noch nie bei der Zahnärztin/beim Zahnarzt waren.3

Aufklärung schon in der Schwangerschaft

Während der gesamten Nutzungsphase des Milchzahngebisses sollte eine Prävention für frühkindliche Karies betrieben werden. Um die Eltern oder Erziehungsberechtigten auf die Mundgesundheit des Kindes vorzubereiten, sollte bereits in der Schwangerschaft eine umfangreiche Aufklärung zum Thema Stillen, Kleinkindernährung und häusliche Mundhygiene inkl. Empfehlungen zur Fluoridierung sowie zu zahnärztlichen Frühuntersuchungen erfolgen.

Die Prävention beginnt mit der Zahngesundheit der Mutter, weshalb regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen während der Schwangerschaft empfohlen werden. Eine Befragung von 700 Schwangeren aus dem Jahr 1985 ergab, dass etwa die Hälfte der Frauen in der Schwangerschaft nicht bei der Zahnärztin/beim Zahnarzt war. Zwei Jahrzehnte später im Jahr 2005 konnten zwar eine Verbesserung, aber noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erhoben werden, da von 600 befragten Schwangeren immer noch 38 Prozent während der Schwangerschaft nicht die Zahnärztin/den Zahnarzt kontrollorientiert aufgesucht haben.11

Diesbezüglich wären eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein fachlicher Austausch zwischen den Fachgebieten Gynäkologie, Hebammenwissenschaft, Kindermedizin und (Kinder-)Zahnmedizin wünschenswert. Ziel sollte es sein, den Zusammenhang zwischen Mundhygiene und Allgemeingesundheit nicht nur bei allgemeinanamnestisch erkrankten kleinen Patientinnen und Patienten, sondern auch grundsätzlich besser zu kommunizieren und frühzeitig Probleme zu erkennen.

Leitfaden für Eltern und Erziehungsberechtigte

Glücklicherweise gibt es durch die enge Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Zahnärzten nicht nur seit 2021 eine klare altersabhängige Fluoridempfehlung,12 sondern seit 2016 auch Verweise in dem gelben Kinderuntersuchungsheft (U-Heft) auf zahnärztliche Untersuchungen, die der Prävention von sechs Monaten bis 18 Jahren dienen. Zusätzlich gibt es in Deutschland verschiedene zahnärztliche Kinderpässe, die regional von den jeweiligen Bundesländern bereitgestellt werden. Diese können auf den Internetseiten der Zahnärztekammern eingesehen und z. T. kostenlos angefordert werden. Viele Familien gelangen nicht selbstständig an diese Information, weshalb die Kommunikationswege über die Hebammen, Kinder- und Zahnärzte und -ärztinnen ausgeweitet werden sollten.

Dieser Artikel ist unter dem Titel „Zur Prävalenz der frühkindlichen Karies und den zahnärztlichen Frühuntersuchungen“ im PJ Prophylaxe Journal erschienen.