Prophylaxe 06.02.2023

Antiinfektiöse Therapie – Taschen instrumentieren und das war’s?

share

Im Rahmen der Parodontitistherapie wird immer mehr der Einsatz von Probiotika diskutiert. Verschiedene Studien zeigen bereits den Nutzen und die Vorteile für den Patienten. Als Goldstandard gilt allerdings noch die antiinfektiöse Therapie. Doch gibt es Alternativen und welche Maßnahmen zeigen Langzeitwirkungen? Der nachfolgende Fachbeitrag gibt einen Überblick zu verschiedenen adjunktiven Therapieoptionen, die im Rahmen der Parodontitistherapie angewendet werden können.

Die systematische Parodontitistherapie gliedert sich in verschiedene Behandlungsschritte. In der Hygienephase (MHU) soll der supragingivale Biofilm durch professionelle Entfernung von harten und weichen Belägen und Instruktion des Patienten zu einer adäquaten häuslichen Mundhygiene unter Kontrolle gebracht werden.1 In der sich daran anschließenden antiinfektiösen Therapie (AIT) werden durch subgingivale Instrumentierung unter Lokalanästhesie bakterielle Beläge auf den Wurzeloberflächen entfernt. Die zusätzliche Gabe von Antibiotika im zeitlichen Zusammenhang mit der AIT kann bei besonders schweren klinischen Verlaufsformen oder jungen Patienten sinnvoll sein.2

In der Befundevaluation (BEV) nach ca. drei bis sechs Monaten wird das Behandlungsergebnis geprüft. Ein stabiler Parodontitispatient mit gingivaler Gesundheit und reduziertem Parodont nach AIT ist wie folgt definiert:2

- Sondierungstiefen von 4 mm und weniger

- keine Sondierungsblutung (BOP)

Danach schließt sich die unterstützende Parodontitistherapie (UPT) an. Hierbei sollte die parodontale Stabilität durch regelmäßige und auf den Patienten angepasste Maßnahmen und Intervalle gesichert werden. Sollte dieses Ziel an einigen Stellen nicht erreicht werden können (z. B. in Abhängigkeit von den initialen Sondierungstiefen), müssen diese Taschen erneut instrumentiert werden. Liegen nur wenige Resttaschen mit ≤ 5 mm vor, kann der Patient in der UPT weiter betreut werden. Bei Taschen ≥ 6 mm, fortgeschrittener Furkationsbeteiligung oder vertikalen Knochendefekten sollten parodontalchirurgische Verfahren (CPT) in Betracht gezogen werden.3 Nach Reevaluation soll auch hier der Patient in die UPT überführt werden.

Die nichtchirurgische Parodontaltherapie

Die AIT wird durch subgingivale Instrumentierung mit hand- und/oder maschinell betriebenen (Schall/Ultraschall) Instrumenten durchgeführt.2 Dies ist nach wie vor der Goldstandard für die zweite Stufe der Parodontitisbehandlung der Stadien I bis III.

Jedoch ist bekannt, dass manche Stellen bzw. Patienten nur schlecht auf die standardgemäßen AIT-Maßnahmen ansprechen. Mögliche Ursachen können beispielsweise mikrobielle Faktoren sein, wenn die gewählte Behandlungsmethode nicht in der Lage ist, den dysbiotischen infektiösen Prozess in eine homeostatische/kommensale Balance umzuwandeln. Dies mag unter anderem an übrig gebliebenen Biofilmen in der Tasche nach Instrumentierung,4 der Gewebepenetration parodontalpathogener Keime5 oder des Weiterbestehens einer chronischen Entzündungsantwort liegen.6 Somit ist die Forschung auf der Suche nach zusätzlichen Maßnahmen, um das Ergebnis der subgingivalen Instrumentierung zu verbessern. In der Folge sollen stellvertretend drei dieser adjunktiven Verfahren vorgestellt werden.

Probiotika

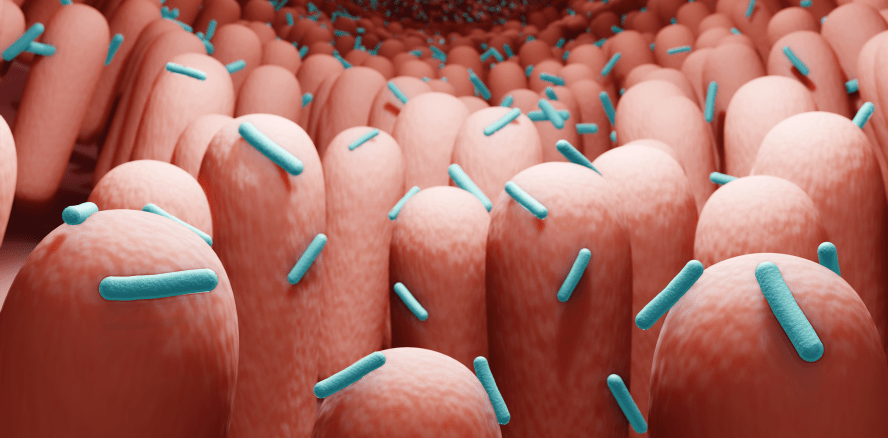

Die heutige Vorstellung der Ätiopathogenese der Parodontalerkrankungen berücksichtigt nicht allein die Existenz von parodontalpathogenen Keimen, sondern geht von einem synergistischen, dysbiotischen Mikrobiom aus.7 Die mikrobielle Dysbiose führt zu Entzündungen durch Veränderung der immunoinflammatorischen Antwort des Wirts (Abb. 1). Neue Therapien sollen ein gesundes orales Mikrobiom und damit die parodontale Gesundheit wiederherstellen.8,9

Probiotika werden durch die Welternährungsorganisation (FAO) und Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „lebende Organismen, die, wenn sie in der richtigen Menge zugeführt werden, gesundheitsfördernd für den Wirt wirken“, definiert.10 Die meisten der derzeit eingesetzten Probiotika sind Milchsäurebakterien (Lactobacillen bzw. Bifidobakterien), aber auch Pilze, Clostridien, Propionibakterien und gramnegative Bakterien wie E. coli.11 Milchsäurebakterien haben einen antimikrobiellen Effekt auf parodontalpathogene Keime.12

Ein systematischer Review13 zeigte bei der Verwendung von L. reuteri als Probiotikum in der Hälfte der inkludierten Studien eine signifikante Reduktion der Entzündungsparameter bei Gingivitis. Die Metaanalyse zeigte jedoch keine statistisch signifikanten Ergebnisse. Ein weiterer Review untersuchte den adjunktiven Nutzen von Probiotika bei der AIT.14 Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Nutzen bei der Verwendung von Probiotika nach zwölf Monaten, wenn die initiale Taschentiefe ≥ 5 mm war. Es sind jedoch noch weitere Studien nötig, um die richtige Zuführung der Probiotika, der richtigen Therapieregime und Stabilität des probiotischen Mikrobioms in der Mundhöhle nach Beendigung der Probiotikaeinnahme zu erforschen.

Präbiotika und Synbiotika

Präbiotika sind Substrate und kommen entweder natürlich in Lebensmitteln (z. B. Wurzel- und Blattgemüse wie Chicoree, Rucola oder Rote Bete) vor15 oder sind synthetisch und können von nützlichen Mikroorganismen zur Besiedelung des Wirts genutzt werden. Diese Substrate werden zum Teil metabolisch aktiviert, um die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm oder anderen Körperregionen positiv zu beeinflussen.16 Zu den am häufigsten untersuchten Präbiotika gehören Inulin, Fructooligosaccharide (FOS), Galactooligosaccharide (GOS) und Polydextrose.17 Die Fermentation von Präbiotika im Dickdarm führt zur Produktion von kurzkettigen Fettsäuren.18 Diese Moleküle haben eine erhöhte Calciumresorption, die Absenkung des Darm-pH-Werts und Ausbildung von Darm-Villi zur Folge, was wiederum eine Änderung des Darmmikrobioms nach sich zieht.19

Es gibt eine wachsende Evidenz in der medizinischen Literatur, dass Präbiotika einen Nutzen zur Abwehr verschiedenster Krankheiten, wie Atherosklerose, Osteoporose und anderer Knochenkrankheiten, haben.19 Die Mundhöhle wurde erst kürzlich für die Anwendung von Präbiotika berücksichtigt. In der Parodontologie konnte in vitro N-acetyl-D-mannosamin die Biofilmzusammensetzung zu 97 Prozent zu mit günstigen Mikroorganismen besiedeltem Biofilm verändern.20 Leider gibt es zurzeit noch keine klinischen Studien, die den Effekt von Präbiotika in der Behandlung der Parodontitis evaluiert haben.

Oligosaccharide, die als Präbiotika wirken, erhöhen die Adhärenz von probiotischen Stämmen an intestinalen Zellen und Mucin. Somit kann die Kombination von Probiotika und Präbiotika als sogenannte Synbiotika (Abb. 2) die probiotische Bakterienmenge und deren Verweildauer im Körper erhöhen. Dadurch könnte auch die notwendige Anwendungsdauer der probiotischen Therapie verkürzt werden.22 In einer randomisierten placebokontrollierten Studie wurde die symbiontische Anwendung verschiedener Probiotikastämme und FOS als Präbiotikum adjunktiv in der AIT bei Parodontitispatienten mit Typ-2-Diabetes untersucht.23 Die Synbiotikagruppe zeigte bessere Ergebnisse z. B. im Gewinn von klinischem Attachment, Sondierungsblutung oder Plaquebildung.

Die Photothermische Therapie (PTT)

Die PTT ist eine minimalinvasive Behandlungsmethode, basierend auf der Verwendung von Laserlicht bestimmter Wellenlängen und der Bindung von photosensitiven Materialien, dem sogenannten Photosensitizer (PS), d. h. exogenen Farbstoffen wie z. B. Indocyaningrün (ICG) oder Nanopartikeln an die Zielzellen, aber auch endogenen Chromophoren in diesen Zellen.24

Bei der PTT wird der PS nach Absorption des Lichts durch Elektronenübergang in einen angeregten Zustand überführt. Durch die Abgabe der Elektronenenergie kommt es zu einer Überhitzung, wodurch lokale irreversible Zellschäden im Bereich des lichtabsorbierenden Gewebes oder der Zielzellen entstehen.25

Die antibakterielle Wirkung von ICG wurde analysiert. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Einfluss von ICG und Phototherapie mit Diodenlaser bei 810 nm auf die Reduzierung der Anzahl von pathogenen gramnegativen und grampositiven Bakterien.26

Verschiedene Studien konnten zeigen, dass bei Patienten mit Parodontitis die aPDT als zusätzliche Maßnahme zu SRP nach drei und sechs Monaten zu einer signifikanten Verringerung der Blutung auf Sondieren (BOP) führt.27,28 Zudem wurde eine Verbesserung der Sondierungstiefe und des klinischen Attachmentlevels bei kombinierter Anwendung der aPDT mit SRP nach drei und sechs Monaten nachgewiesen.29

Jedoch bleibt die Studienlage insgesamt uneinheitlich, insbesondere im Hinblick auf die Langzeitstabilität. Dies mag an der Heterogenität der in den Studien verwendeten Lasersysteme und PS liegen.30

Die aPTT mit ICG stellt möglicherweise eine sinnvolle Ergänzung zu Scaling und Wurzelglättung während der systematischen Parodontitistherapie dar. Dies könnte dazu führen, die Häufigkeit einer systemischen Antibiotikagabe zu reduzieren.

Schlussbemerkungen

In den aktuellen S3-Leitlinien der EFP2 werden die genannten Verfahren nicht als Routinebehandlung empfohlen. Die Datenlage an kontrollierten klinischen Langzeitstudien zum zusätzlichen Nutzen ist derzeit noch zu begrenzt, um den zusätzlichen Auswand und nicht zuletzt die zusätzlichen Kosten für den Patienten zu rechtfertigen. Somit bleibt die AIT allein der Goldstandard. Es gibt jedoch steigende Evidenz, dass adjunktive Verfahren das Behandlungsergebnis nochmals verbessern könnten.

Eine Literaturliste steht hier für Sie zum Download bereit.

Dieser Beitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.