Psychologie 09.09.2014

Motivierende Gesprächsführung

share

Die parodontale Gesundheit lässt sich durch eine reguläre Selbstkontrolle auf Plaque fördern, durch Tabakabstinenz und die Kontrolle des Blutglukosespiegels beim Diabetes mellitus Typ 2.

Eine ungenügende Mundhygiene, der Genuss von Tabak und unkontrollierte Glukoselevel können andererseits nachweislich einen schädigenden Einfluss auf die parodontalen Gewebe haben. Vermehrt ist belegt, dass das individuelle Patientenverhalten den Erfolg einer parodontalen Therapie beeinflussen oder sogar entscheidend für diesen sein kann, da die Therapieergebnisse durch einen Mangel an entsprechendem Verhalten stark eingeschränkt werden können. Eine Zusammenfassung der Fachliteratur von Ramseier (2005) zeigt, dass gleich nach der Plaquekontrolle der Rauchentzug die wichtigste Maßnahme für ein erfolgreiches Management chronischer Parodontitis ist (Ramseier 2005). Deshalb scheint es schlüssig, in klinischen Konzepten für die Parodontaltherapie die folgenden Aspekte einzubeziehen:

1) Beurteilung des Patientenverhaltens und, falls notwendig,

2) Effektive Beratungsverfahren für Verhaltensänderungen.

Eine andere Herangehensweise

In der täglichen Arbeit eines Zahnarztes wird die gesundheitliche Aufklärung durch Gesundheitsspezialisten oft als eine ineffektive Methode für die Verhaltensänderung von Patienten bewertet. Besonders in der Parodontaltherapie mangelt es den konventionellen Mundhygienehinweisen an Langzeiterfolg, weshalb sie scheinbar häufiger wiederholt werden müssen (Wilson et al. 1984, Demetriou et al. 1995, Schuz et al. 2006).

Die Verhaltensforschung zeigt, dass die Wurzel dieses allgemeinen Problems in einem falschen Standpunkt zur gesundheitlichen Aufklärung selbst liegt. Folgt man diesem Standpunkt, tendiert man dazu, anzunehmen, dass eine Verhaltensänderung einfach vom Hintergrundwissen oder dem Verständnis des Patienten abhängt und es die Aufgabe des Arztes sei, seinem Patienten die für eine Verhaltensänderung notwendigen Informationen zugänglich zu machen.

Motivierende Gesprächsführung (MI, Motivational Interviewing) basiert hingegen auf einer anderen These zu Verhaltensänderungen beim Menschen. Nach dieser These reicht das reine Wissen allein nicht aus, um eine Verhaltensänderung auszulösen. Es wird davon ausgegangen, dass die Motivation, sich zu ändern, dem „Inneren des Patienten“ entlockt werden und diesem nicht von außen durch seinen Arzt aufgezwungen werden kann. MI wird als „klientenzentrierter, aber direktiver Beratungsansatz mit dem Ziel, intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung durch Explorieren und Auflösen von Ambivalenz“ (Miller und Rollnick 2002) definiert. Obwohl die Patientenperspektive das zentrale Element ist, und weil MI zudem auch ein direktiver Ansatz ist, ergreift der Arzt gezielte Maßnahmen, um eine bestimmte Verhaltensänderung auszulösen. Durch Erforschen und Herausarbeiten der persönlichen Gründe eines Patienten für eine solche Verhaltensänderung bleibt die Motivation des Patienten immanent oder individuell begründet, anstatt von außen aufgezwungen worden zu sein. Anwender von MI versuchen folglich, die patientenspezifischen Gründe zur Verhaltensänderung zu verstärken, indem Sie die unterschwellige Ambivalenz des Patienten erforschen und auflösen. Deshalb muss man für eine erfolgreiche Einbindung der MI in die Parodontaltherapie sowohl ihre zugrunde liegende Philosophie als auch ihre Prinzipien richtig verstehen.

Die Einbindung von MI in die Parodontaltherapie

Obwohl die Methoden und Techniken von MI eine Vielzahl von Anregungen bieten, was man tun und was man lassen soll, wenn man Patienten berät, betonen Miller und Rollnick, dass man als effektiver MI-Anwender vor allem darauf achten soll, ihre zugrunde liegende Philosophie zu beherzigen und weniger darauf, möglichst alle Techniken anwenden zu können. Sie haben vier allgemeine Prinzipien definiert, die die Philosophie hinter MI klar umreißen:

- Als erstes sollte der behandelnde Arzt Mitgefühl für das Dilemma ausdrücken, in dem sich der Patient hinsichtlich einer möglichen Verhaltensänderung befindet. Mit anderen Worten sollte der Arzt kommunizieren, dass er die Perspektive des Patienten versteht und akzeptiert und ihm so zu verstehen geben und garantieren, dass seine Gefühle und Bedenken vollständig anerkannt werden.

- Das zweite Prinzip besagt, dass die Diskrepanzen zwischen dem gegenwärtigen Verhalten des Patienten und dem Idealverhalten, das mit seinen größeren Zielen und Werten vereinbar ist, herausgearbeitet werden. Zum Beispiel kann die Zielstellung, stark und verantwortungsvoll zu sein oder ein guter Partner und Elternteil, oft mit einer guten Gesundheit verbunden werden, sodass die Verbesserung des Gesundheitsverhaltens naheliegt.

- Das dritte Prinzip heißt „Flexibler Umgang mit Widerstand“. Wenn Patienten gegen eine Verhaltensänderung argumentieren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man in die Falle geht und Gegenargumente vorbringen möchte. Als Ergebnis verwendet der Patient seine gesamte Energie darauf, gegen die Verhaltensänderung zu argumentieren, was das Gegen-teil vom angestrebten Ziel ist und die Wahrscheinlichkeit womöglich sogar verringert, dass der Patient sich ändert. MI-Anwender vermeiden deshalb Streitgespräche und nutzen MI-Methoden, um den Widerstand des Patienten zu akzeptieren und in die Therapie einzubinden.

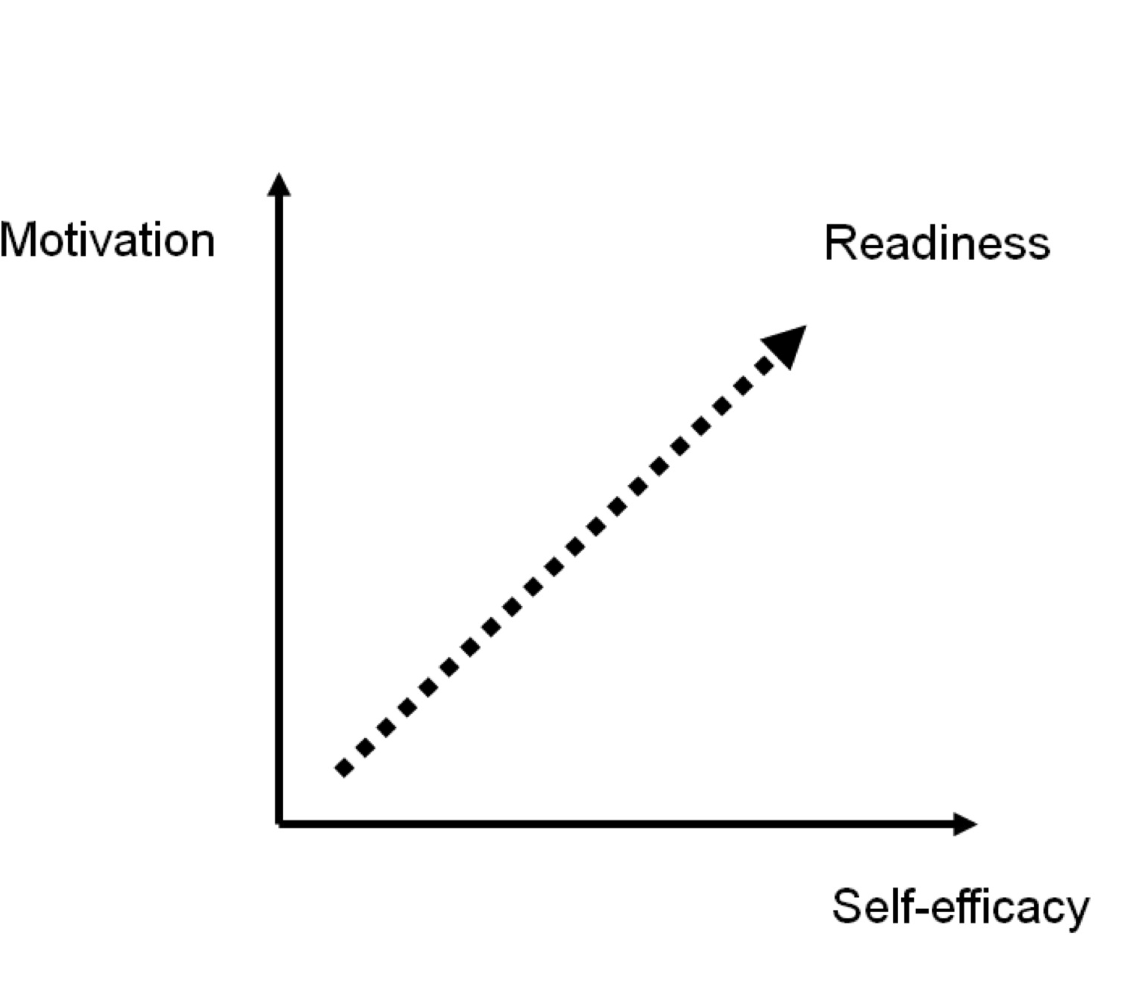

Abb. 1: Veränderungsbereitschaft, übernommen von Rollnick et al. 1999.

- Beim vierten Prinzip geht es darum, Selbstvertrauen oder das Vertrauen des Patienten in seine Fähigkeit, sich zu ändern, zu unterstützen. Weiß oder glaubt ein Patient nicht, wie oder dass er sich ändern kann, ist es trotz hoher Motivation unwahrscheinlich, dass er sich ändert. MI-Anwender streben deshalb an, das Selbstvertrauen ihres Patienten zu stärken, indem sie ihm sagen, dass sie an seine Fähigkeit, sich zu ändern, glauben, und ihn an vergangene Erfolge oder Schritte in die richtige Richtung erinnern.

Kommunikation mit dem Patienten

Für unsere alltägliche Kommunikation mit anderen Menschen haben wir mit der Zeit, manch-mal sogar unbewusst, verschiedene Formen entwickelt. In Gesprächssituationen mit einem Parodontalpatienten scheint es jedoch manchmal ratsam, sich deren individuellen Verhaltensbedürfnissen und ihren Eigenarten, wie sie ihren Hauptbeschwerden Ausdruck verleihen, anzupassen. Rollnick et al. haben ein 3-Stile-Modell für Kliniker im Gesundheitswesen vorgestellt, um mit Patienten in der täglichen Praxis zu kommunizieren. Dabei nutzen sie entweder einen direktiven, anleitenden oder einen passiven Stil (Rollnick et al. 2007).

- Ein direktiver Stil beinhaltet Expertenrat und Unterstützung. Er ist traditionell die Standardherangehensweise im Rahmen einer dentalen Behandlung. Ein derart lenkendes Verhalten wird richtig angewendet, wenn zwischen dem Kliniker und dem Patienten Harmonie herrscht. Der therapeutische Rat sollte gut auf die individuelle Situation des Patienten zugeschnitten, von persönlicher Relevanz sein und den Patienten ermutigen. Ein direktiver Stil kann angewendet werden, wenn der Patient so etwas sagt wie: „Was kann ich tun, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich hierherkomme, wieder das Bedürfnis nach einer Zahnsteinentfernung habe?“

- Ein passiver Stil setzt Zuhörer-Qualitäten voraus und ist in Situationen anwendbar, die besondere Sensibilität verlangen, zum Beispiel, wenn ein Patient traurig oder wütend ist. Das Ziel eines Arztes, der einen passiven Gesprächsstil anwendet, ist es nicht, das Problem des Patienten sofort zu lösen, sondern ihn zu unterstützen und zu ermutigen. Beispielsweise kann der passive Stil angewendet werden, wenn der Patient etwas wie „Gerade passiert so viel in meinem Leben. Soll ich mich deshalb lieber nicht auch noch um meine Zähne sorgen?“ sagt.

- Beim anleitenden Stil arbeitet der Arzt mit dem Patienten zusammen, um ihn dabei zu unterstützen, seine eigene Ziele und den besten Weg, diese zu erreichen, herauszufinden. Dieser Stil ist besonders angemessen, wenn man mit Patienten über die Änderung von Verhaltensweisen spricht – vor allem bei solchen Patienten, die einer Verhaltensänderung ambivalent gegenüberstehen. Der anleitende Stil kann angewendet werden, wenn der Patient so etwas wie „Ich weiß, dass Rauchen nicht gut für mich ist, aber es ist das Einzige in meinem Leben, das mir Spaß macht“, sagt.

Wenn es um Änderungen des Gesundheitsverhaltens geht, benötigen manche Patienten „Hinweise“, Direktiven, besonders solche Patienten, die aussagen, dass sie weiteren Rat oder Unterstützung brauchen. Andere haben vielleicht akutere Sorgen und brauchen deshalb ein eher „passives“ Gegenüber. Dennoch kann man zusammenfassend sagen, dass Patienten, die scheinbar wissen, was sie tun müssen, aber noch nicht geschafft haben, es zu tun, am ehesten für einen „anleitenden“ Stil empfänglich sind (Rollnick et al. 2007). Bei der Kommunikation mit Patienten ist generell wichtig, einfühlsam mit deren Reaktionen auf einen bestimmten Kommunikationsstil umzugehen. Wenn die Harmonie zwischen Arzt und Patient gestört scheint oder ganz zerstört wird, sollte dies ein Alarmsignal dafür sein, dass ein bestimmter Kommunikationsstil nicht funktioniert. Das kann wiederum dem Arzt zeigen, dass er einen anderen Stil ausproben sollte, um die Harmonie wiederherzustellen.

„OARS“

Bei allen Kommunikationssituationen mit dem Patienten sollte man beherzigen, dass man diesen nur direkt fragen sollte, wenn dieser sich mit der potenziellen Antwort wohlfühlt (ohne Eingreifen des Arztes, auch nicht mithilfe von Instrumenten). Beachtet man dies nicht, riskiert man den Erfolg der Behandlung, da der Patient einen Kontrollverlust empfinden könnte.

Es gibt vier Primäraktivitäten, die man für die Kommunikation mit einem Parodontalpatienten nutzen kann. Diese werden im Englischen mit dem Acronym OARS zusammengefasst. Es steht für: offene Fragestellungen (open-ended questions), Stärken des Patienten (affirm the patient), Reflektion (reflect) und Zusammenfassen (summarize).

- Offene Fragen stellen: Wenn man den Patienten mit mehreren geschlossenen Fragen (Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können) konfrontiert, bringt ihn das in eine eher passive Rolle. Offene Fragen hingegen laden zu Gedankenspielen, zur Zusammenarbeit und dazu ein, dass sich der Patient um eine Antwort bemüht. Beispiel: „Was denken Sie selbst darüber, dass Sie rauchen?“

- Den Patienten stärken: Es liegt in der menschlichen Natur, eine negative Grundeinstellung vorauszusetzen, besonders, wenn das eigene Verhalten genau untersucht wird. Indem man die Stärken des Patienten anerkennt oder seine Ehrlichkeit wertschätzt, baut man defensives Verhalten ab und verstärkt die Offenheit seitens Patienten sowie die Wahrscheinlichkeit für eine Verhaltensänderung. Beispiel: „Sie erklären mir gerade, warum Sie das Zähneputzen nicht sonderlich interessiert. Danke für Ihre Ehrlichkeit!“

- Das reflektieren, was der Patient kommuniziert: Reflektion ist der beste Weg, Mitgefühl oder Empathie (die Fähigkeit, die Perspektive einer anderen Person nachzuvollziehen) zu zeigen. Eine angemessene Reflektion beinhaltet, dass man sich ehrlich bemüht, die Perspektive des Patienten einzunehmen. Sie 1) erfasst die unterschwellige Bedeutung von dem, was der Patient ausspricht, 2) ist präzise und bündig, 3) wird als Beobachtung oder Kommentar geäußert und 4) vermittelt eher Verständnis als ein Urteil. Beispiel: „Sie scheinen wirklich schon alle Hoffnung verloren zu haben, je mit dem Rauchen aufzuhören.“

- Zusammenfassen: Die Äußerungen des Patienten zusammenzufassen, zeugt von Interesse, strukturiert das Gespräch und bringt es notfalls auch wieder auf den roten Faden zurück.

Alle Gedanken des Patienten zum Thema Veränderung werden während der Beratung zusammengefasst. Beispiel: „Sie fühlen sich also noch nicht wirklich bereit, Ihr Verhalten zu ändern. Ihnen macht zwar das Rauchen Spaß, aber Sie machen sich ein wenig Sorgen darüber, wie einige Menschen reagieren, wenn sie herausfinden, dass Sie Raucher sind. Stimmt das so?“

Beraten

Obwohl wir bereits den Unterschied zwischen ratgebender Gesundheitsaufklärung und MI erklärt haben, ist es wichtig, zu erkennen, dass es zuweilen angemessen ist, den Patienten Informationen zu geben, die ihre Fragen, Irrtümer oder Wissenslücken betreffen. Grundsätzlich geht das Bereitstellen von Informationen mit MI konform, wenn der Patient dies möchte. Rollnick, Mason und Butler (1999) haben einen Drei-Schritte-Prozess skizziert, der eine hilfreiche Anleitung dafür gibt, wie man gemäß MI seinen Patienten beraten kann.

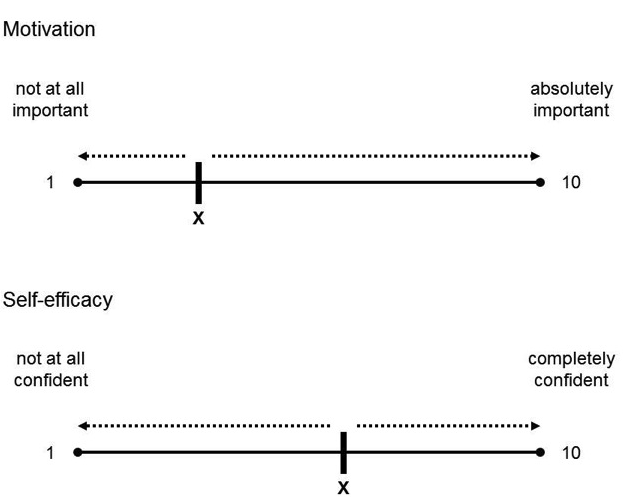

Abb. 2: Skala zu Motivation (Wichtigkeit) und Selbstvertrauen (Bereitschaft).

- Schritt 1: Wecken Sie im Patienten die Bereitschaft und das Interesse für bestimmte Informationen: Zum Beispiel könnte ein Arzt zu seinem Patienten sagen: „Ich hätte Informationsmaterial zu diesem Thema. Hätten Sie Lust, etwas mehr dazu zu erfahren?“

- Schritt 2: Bieten Sie die Informationen so neutral wie möglich an. Zum Beispiel könnte ein Arzt sagen: „Die Forschung hat gezeigt, dass …“ oder „Viele Patienten erzählen mir, dass …“. So können Sie sachliche Informationen so darlegen, dass sie den Patienten in seiner Autonomie bestärken.

- Schritt 3: Provozieren Sie eine Reaktion des Patienten auf die dargelegten Informationen. Fragen Sie noch einmal nach, ob der Patient die neuen Informationen so verarbeiten kann, dass neue Perspektiven und die Motivation für eine Veränderung entstehen. Alternativ kann Nachfragen auch weitere Wissenslücken oder Missverständnisse offenlegen, die man dann ansprechen kann. Wenn ein Patient jedoch die Information „ablehnt“, ist es wichtig, keine Diskussion zu eröffnen. Generell ist es besser, diese Perspektive des Patienten mit einfachen Statements anzuerkennen wie „Diese Information passt nicht zu Ihren bisherigen Erfahrungen“ oder „Diese Information ist für Sie in Ihrer jetzigen Situation vielleicht nicht so relevant“. Danach kann man zu einem produktiveren Gesprächsthema übergehen.

Bereitschaftsskala

Eine ganze Anzahl von zahnärztlichen Terminen könnte notwendig sein, bis ein Patient signifikante Änderungen seines Verhaltens unternimmt. Nur relativ kleine Schritte zu einer Veränderung können bereits bei einem einzigen kurzen Zusammentreffen gemacht werden. Zahnärzte, die ihre Erwartungshaltung auf jeweils einen Termin beschränken können, neigen schließlich weniger dazu, ihren Patienten anzutreiben. Indem man eine Langzeitperspektive einnimmt, wird man sich dessen bewusst, was Patienten bereits in relativ kurzen Zeiträumen schaffen können, und ist in der Folge weniger frustriert bei – hochgradig ambivalenten – Patienten.

Kliniker können gewöhnlich nicht erwarten, dass ihre Parodontalpatienten bereits dazu bereit sind, ihre Mundhygienegewohnheiten zu ändern oder ihren Tabakgenuss einzuschränken, weil sie eine gute Mundgesundheit haben möchten (Miller und Rollnick 2002). Die Bereitschaft eines Patienten für eine Veränderung richtig einzuschätzen beinhaltet, die Motivation des Patienten und dessen Selbstbewusstsein zu begreifen (Rollnick et al. 19999). Die Verwendung der folgenden Fragefolge hilft Ärzten, ein umfassendes Bild der Einstellung ihrer Patienten zu Veränderungen innerhalb kurzer Zeit zu erstellen.

Bei der Beurteilung der Motivation und des Selbstbewusstseins des Patienten möchte der Kliniker dessen Motivatoren und Werte herausfinden, um diese mit der angestrebten Verhaltensänderung zu verbinden (Abb. 1). Wie von Koerber (2010) beschrieben, kann eine Bereitschaftsskala angewendet werden, besonders bei kurzen Pausen und innerhalb eines zahnmedizinischen Kontexts. Diese besteht aus 1) der Motivationsskala und 2) einer Selbstvertrauensskala, wie sie von Rollnick, Mason und Butler beschrieben wurde (Rollnick et al. 1999). Die Motivationsskala (Abb. 2) besteht aus drei Fragen. Zum Beispiel:

- 1. „Auf einer Skala von 1 bis 10: 10 bedeutet ,absolut wichtig‘ und 1 bedeutet ,überhaupt nicht wichtig‘, wie würden Sie das tägliche Zähneputzen bewerten?“

- 2. „Warum haben Sie (X) anstelle von 1 gewählt?“

- 3. „Warum haben Sie (X) anstelle von 10 gewählt?“

Beachten Sie, dass Frage 2 die Motive des Patienten und Frage 3 seine Ambivalenz aufzeigt. Die Selbstvertrauensskala (Abb. 2) besteht aus den folgenden Fragen:

- 1. „Wenn Sie davon überzeugt wären, dass regelmäßiges Zähneputzen sehr wichtig ist, wie sicher wären Sie sich, auf einer Skala von 1 bis 10, dass Sie es tatsächlich tun könnten? 1 bedeutet ,überhaupt nicht sicher‘ und 10 bedeutet ,absolut sicher‘.“

- 2. „Warum haben Sie (X) anstelle von 1 gewählt?“

- 3. „Warum haben Sie (X) anstelle von 10 gewählt?“

Beachten Sie, dass Frage 2 die Stärken des Patienten für eine Veränderung und Frage 3 die Hindernisse aufzeigt.

Abb. 3: Gewebe zur Patientenaktivierung für den Zahnarztbesuch (Implementierungsmodell) von Suvan et al. (2010). Die Patientengeschichte und seine Aussagen zu Beginn und Ende der Behandlung sind die kritischen Elemente der Dokumentation, die dazu dienen, einen Zahnarztbesuch mit dem nächsten zu verweben. Die horizontalen Bänder stellen drei Gesprächshauptfäden dar, die den Besuch beim Zahnarzt bestimmen. Diese Fäden sind mit „Harmonie herstellen“, „Informationsaustausch“ und „Abschluss“ beschriftet und gehen direkt in die Kurven über, die die klinische Beurteilung und Behandlung zwischen den Gesprächen als Teil des Ablaufs darstellen. Die Fäden werden durch vertikale Bänder miteinander verwoben, die die spezifischen Elemente der Kommunikation und Interaktion für die jeweilige Herangehensweise darstellen. Diese vertikalen Bänder stehen für den Kommunikationsstil und die Werkzeuge, die für die Veränderung des Gesundheitsverhaltens herangezogen werden, und sind beständig, trotzdem flexibel, und kehren im Laufe des gesamten Behandlungstermins wieder, um Stabilität zu gewährleisten.

Ein Gewebe zur Patientenaktivierung

Um die motivierende Gesprächsführung in eine dentale Behandlung zu implementieren, muss man darauf achten, den gemeinschaftlichen und einfühlsamen Grundgedanken dieser Methode (Ramseier und Suvan 2010) zu bewahren. Um MI zielführend in einer einzigen zahnmedizinischen Sitzung anzuwenden, stellten Suvan et al. 2010 ein spezifisches Patientenaktivierungsgewebe vor. Dieses Modell zeigt die voneinander abhängigen Elemente eines Zahnarztbesuchs mithilfe des Konzepts von miteinander verwobenen Fäden auf (Suvan et al. 2010). Kommunikation und Informationsaustausch verschmelzen bei der klinischen Beurteilung und Behandlung (Abb. 3). Daher kann die motivierende Gesprächsführung als ein hilfreiches Modell für parodontale Therapiestrategien gesehen werden, die effektiv dabei helfen, alle bekannten Risikofaktoren für parodontale Erkrankungen entsprechend einzuschränken. Dazu gehören unzureichende Mundhygiene, Tabakgenuss, ungesunde Ernährungsgewohnheiten und Alkoholmissbrauch.