Psychologie 28.02.2011

Mundgesundheitsbezogene Lebensqualität (MLQ) bei Kindern und Jugendlichen

share

Praxisrelevante Aspekte zahnmedizinischer Forschung

Fast jedes (zahn-)ärztliche Gespräch mit einem Patienten, gleich welchen Alters, berührt inhaltlich direkt oder indirekt die Frage „Wie geht es dir/Ihnen denn heute (in Bezug auf die Zähne und den Mund)?“. Damit wird tagtäglich in der Praxis das vorweggenommen, was die zahnmedizinische Forschung heute versucht zu operationalisieren, d.h. die physischen und psychosozialen Aspekte oraler Erkrankungen aus Sicht der Betroffenen zu erfassen. Warum ist diese Sichtweise wichtig?

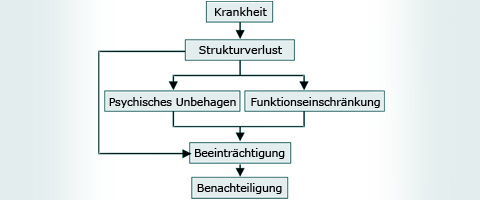

Üblicherweise stellen Zahnärzte in ihrer täglichen Arbeit orale Erkrankungszustände als Basis für Behandlungsplanungen und die Therapie fest. Der Kariesindex (01-Befund) beschreibt den Umfang der infolge von Karies behandelten und noch zu behandelnden Zähne, Taschentiefenmessungen dienen der Abschätzung der Schwere einer Parodontalerkrankung, Plaque-Indizes oder Blutungsmessungen der Gingiva sind Grundlage für die Individualprophylaxe. Alle diese Indikatoren beschreiben zwar den objektivierbaren Zustand eines Einzelbefundes im Kausystem, doch weisen sie den Nachteil auf, dass sie wenig über die Funktionen des Kausystems bzw. den Patienten als Ganzes aussagen und auch nicht den subjektiven, vom Patienten empfundenen Zustand des Wohlbefindens kennzeichnen. Nach dem Gesundheitsmodell von Locker (Abb. 1) hat z.B. das Fehlen von Zähnen oder deren kariöse oder traumatische Schädigung (Abb. 2) vielfache Auswirkungen. So können z.B. infolge des Strukturverlusts Einschränkungen in der Nahrungsmittelauswahl (Vermeidung harter Speisen) resultieren, oder der Betroffene vermeidet das Lachen bzw. das gemeinsame Essen mit anderen Personen.

Abb.1: (Mund-)gesundheitsmodell nach Locker (1988).

Eine Benachteiligung gegenüber der Umwelt ist eine weitere Konsequenz, z.B. durch Beeinträchtigungen durch eine undeutliche Sprache oder unschönes Aussehen. Ähnliche Probleme können auch Dysgnathien oder Fehlbildungen mit sich bringen (Hatch et al. 1998, O’Brien et al. 1998). Insgesamt haben orale Erkrankungen in unserem Kulturkreis einen sehr unmittelbaren Einfluss auf das Leben der Betroffenen. Mit einem Index für Lebensqualität, der sich auf die Mundgesundheit bezieht, lassen sich diese Auswirkungen entsprechend einem bio-psychosozialen Krankheitsverständnis beschreiben.

Abb.2: a: Massive Zahnprobleme bei einem jugendlichen Patienten, hier werden die psychosozialen Folgen oraler Erkrankungen offensichtlich. b: Vollbild eines Nursing-Bottle-Syndroms.

Einführung von MLQ-Instrumenten bei Kindern und Jugendlichen im deutschen Sprachraum

Für Kinder und Jugendliche, bei welchen orale Präventionsmaßnahmen gerade als besonders sinnvoll und Erfolg versprechend angesehen werden, ist die Einführung psychosozialer Gesundheitsindikatoren in Deutschland bislang nicht erfolgt. Das mag insofern verwundern, als dass orale Probleme im Kindes- und Jugendalter vielfältig sind und sich keinesfalls nur auf Kariesschäden, die in Deutschland im Übrigen noch immer bei ca. der Hälfte der 12-Jährigen auftreten (Micheelis und Schiffner 2006), beschränken:

- Etwa ein Drittel dieser Altersgruppe weist außerdem behandlungsbedürftige Zahn- und Kieferfehlstellungen auf (Micheelis und Bauch 1991).

- Bei ebenfalls rund einem Drittel der Kinder und Jugendlichen werden darüber hinaus nichtkariöse Zahnschäden als Folge von parafunktionellen Aktivitäten im Kausystem (Bruxismus) beobachtet (Hirsch et al. 2004).

- Unfallbedingte Zahnschäden treten bei etwa jedem dritten bis vierten Kind auf, bei ca. 10% davon kommt es zum Totalverlust der verletzten Zähne (Andreasen und Daugaard-Jensen 1991).

- Chronische Schmerzen im Kiefer- und Gesichtsbereich werden von bis zu 15% (Monatsprävalenz) der Kinder und Jugendlichen berichtet (Hirsch und John 2003).

- Angeborene Kieferanomalien (z.B. Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten) sind mit einer Inzidenz von 2 auf 1.000 Lebendgeburten mit die häufigsten Fehlbildungen des Menschen überhaupt (Zieglowski und Hemprich 1999).

- Auch allgemeine Erkrankungen, die im Kindes- und Jugendalter auftreten, haben ihre Manifestationen bzw. Auswirkungen im orofazialen System (z.B. Säureerosionen als Folge von Essstörungen (Bartlett 1998).

Die Bedeutung des Mund- und Gesichtsbereichs für die psychologische und soziale Entwicklung im Kindes- und Jugendalter ist unbestritten (Jokovic et al. 2005). Dennoch gibt es bislang kaum systematische Untersuchungen über die Auswirkungen der hier aufgezählten oralen Erkrankungen auf das Kind bzw. den Jugendlichen, d.h. die Wahrnehmung der eigenen Mundgesundheit durch den heranwachsenden Menschen, die Einschränkungen seiner täglichen Aktivitäten (z.B. Spielen, Schule) und der Einfluss dieser Erkrankungen auch auf die Familie (z.B. Arbeitsausfall der Eltern). National und international gibt es dazu erst wenige konkrete Studien. Die WHO schätzt, dass weltweit jährlich ca. 50 Mio. Schulstunden infolge von Zahnproblemen versäumt werden (Chen et al. 1997).

Andere Erhebungen zeigten, dass Kinder und Jugendliche mit oralen Erkrankungen häufiger Atem- und Sprachstörungen aufwiesen, häufiger gehänselt wurden und in der Schule häufiger fehlten (Locker et al. 2005). In einer aktuellen repräsentativen Studie in Sachsen-Anhalt gaben 11% der befragten 12-Jährigen an, wegen des Aussehens der Zähne nicht gelächelt zu haben, 9% versäumten den Unterricht infolge von Zahnschmerzen und 5% wurden von ihren Mitschülern wegen der Zähne gehänselt (Brauner 2005). Es konnte außerdem gezeigt werden, dass auch die Familie durch orale Erkrankungen der Kinder mit beeinträchtigt ist (Locker et al. 2002).

Um die komplexen Auswirkungen oraler Erkrankungen auf Kinder und Jugendliche erfassen zu können, wird derzeit in einem an der Abteilung Kinderzahnheilkunde der Leipziger Zahnklinik durchgeführten Forschungsprojekt ein aus dem englischen Sprachraum adaptiertes MLQ-Instrument (CPQ – Child Perception Questionnaire; Jokovic et al. 2002) für Kinder und Jugendliche getestet – zunächst für die Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen. Hierzu müssen bei einer Vielzahl von Patienten klinische Parameter mit MLQ in Beziehung gesetzt werden, um die Aussagefähigkeit des Instrumentes nachzuweisen. Das Instrument umfasst in seiner Vollform 50 Fragen, für bestimmte Fragestellungen wird es zukünftig auch ein Kurzinstrument mit ca. zehn Fragen geben. Parallel dazu werden Daten aus der Allgemeinbevölkerung gesammelt, um Normwerte für MLQ in dieser Altersgruppe zur Verfügung zu haben.

Anwendung von MLQ-Instrumenten bei Kindern und Jugendlichen

Gibt es denn überhaupt wesentliche Unterschiede in der Wahrnehmung von MLQ in den unterschiedlichen Altersgruppen, die den beträchtlichen Aufwand der Entwicklung altersspezifischer Instrumente rechtfertigen? Tabelle 1 zeigt anhand erster Daten, dass sich die jeweils zehn am häufigsten genannten Probleme bei 10- bis 15-Jährigen bzw. Erwachsenen (aus John et al. 2003) nicht unwesentlich unterscheiden. Neben übereinstimmend berichteten Problemen (z.B. Schmerzen, schlechter Atem) kommt bei der Gruppe der 10- bis 15-Jährigen die Akzeptanz durch die Umwelt („konnte nicht mit anderen zusammen sein“, „konnte nicht zu Familienfeiern gehen“) als wesentlicher Aspekt hinzu. Nicht überraschend tauchen in dem Fragekatalog für die Jugendlichen Probleme auf, die von Erwachsenen nicht berichtet werden (z.B. „Angst, laut vor der Klasse zu sprechen“ oder „von anderen Kindern ignoriert zu werden“). Umgekehrt haben Erwachsene Probleme z.B. mit ihrem Zahnersatz, die im Jugendalter naturgemäß nicht auftreten. Daher können Folgen oraler Erkrankungen bei Jugendlichen bzw. bei Erwachsenen nicht mit identischen Lebensqualitätsfragebogen abgebildet werden.

| Rang | Jugendliche-Problem | % | Erwachsene*-Problem | % |

| 1 | hatte durch den Mund geatmet | 21 | Essensreste bleiben an den Zähnen haften | 39 |

| 2 | Schwierigkeiten bei warmen/kalten Speisen und Getränken | 14 | empfindliche Zähne | 33 |

| 3 | Essensreste bleiben an den Zähnen haften | 14 | schlechter Atem | 33 |

| 4 | Zahnfleischbluten | 10 | Zahnschmerzen | 29 |

| 5 | Schwierigkeiten beim Kauen fester Nahrung | 7 | schmerzendes Zahnfleisch | 27 |

| 6 | Schmerzen im Mundbereich | 7 | Schwierigkeiten beim Kauen fester Nahrung | 26 |

| 7 | schlechter Atem | 5 | angespannt sein | 25 |

| 8 | war gereizt/frustiert/genervt | 4 | trockener Mund | 24 |

| 9 | konnte nicht mit anderen Kindern zusammen sein | 4 | Allgemeingesundheit verschlechtert | 24 |

| 10 | konnte nicht zu Familienfeiern gehen | 4 | wunde Stellen im Mund | 23 |

Tabelle 1: Häufigkeit oraler Probleme bei Jugendlichen und Erwachsenen. *nach John et al. 2003

Was machen wir mit nun den MLQ-Informationen bei Kindern und Jugendlichen? Zunächst können wir als Zahnmediziner unserem Gefühl, durch die doch unangenehme zahnärztliche Therapie den Patienten wirklich zu helfen, mit konkreten Daten – d.h. mit substanziellen Verbesserungen der MLQ – untermauern. Gleichzeitig lassen sich Aussagen über die relative „Schwere“ oraler Erkrankungen treffen, d.h. Kariesdefekte können mit Zahnfehlstellungen oder Mundschleimhauterkrankungen hinsichtlich ihrer Folgen für die Patienten unmittelbar über einen „Messwert“ auf der MLQ-Skala verglichen werden. An einem konkreten Beispiel eines 15-jährigen Jungen, dem insgesamt 17 bleibende Zähne fehlten (Oligodontie), konnte gezeigt werden, dass der Patient damit zu den 10% seiner Alterskohorte gehört, den es in Bezug auf die Mundgesundheit am schlechtesten geht (Hirsch et al. 2005).

Darüber hinaus kann der Nutzen von Präventionsmaßnahmen, die zur Vermeidung oraler Erkrankungen bzw. zahnärztlicher Therapien führen, über das rein kommerzielle Maß hinaus verifiziert werden. Bislang werden Präventions- und Therapieleistungen so angewendet, dass Experten glauben, diese seien für die Patienten (und die Gesellschaft) nützlich. In vielen Fällen – z.B. bei der Schmerzbeseitigung – wird das auch stimmen. Bei der Regulierung von Zahnfehlstellungen hingegen (Stichwort KIG – kieferorthopädische Indikationsgruppen) ist gut vorstellbar, dass die Expertenauffassung durchaus von der Patientensicht abweicht. Zweck der Lebensqualitätsforschung in der (Zahn-)Medizin ist letztlich herauszufinden, welche präventiven und therapeutischen Maßnahmen dem Patienten aus dessen Sicht heraus den größten Zuwachs an Lebensqualität bringen.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Anwendung von MLQ-Instrumenten ist, dass Mundgesundheit auch ohne die für zahnmedizinische Laien eher schwer verständlichen zahnärztlichen Indizes beschrieben werden kann, was die Öffnung von relevanten gesellschaftlichen Gruppen und Entscheidungsträgern (Gesundheitspolitik, Kostenträger) für zahnmedizinische Belange wesentlich erleichtern dürfte. Die Einführung von MLQ-Instrumenten für Kinder und Jugendliche im deutschen Sprachraum ermöglicht erstmals auch länder- und kulturübergreifende Vergleiche ganzer Gesundheitssysteme. Ist die zahnmedizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Skandinavien oder Großbritannien besser oder schlechter als in Deutschland? Vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit in den Gesundheitssystemen sind solche Fragen hochaktuell. Es ist auch klar, dass der Vergleich eines Parameters wie dem Kariesindex (was üblicherweise so gehandhabt wird) diese Frage nicht hinreichend beantworten kann.

Ausblick

Was bislang nicht zufriedenstellend abgebildet werden kann, sind Probleme infolge massiver Gebiss-Schäden wie dem Nursing-Bottle-Syndrom (einer Sonderform der early childhood caries) bei Kleinkindern (Abb. 2b). Aus methodischen Gründen muss man bei Kindern unter zehn Jahren – der Selbstbericht ist hier wenig reproduzierbar – auf die Angaben der Eltern, die allerdings nur ihre Sicht der Dinge wiedergeben können, zurückgreifen. Die Herausforderung für die Forschung besteht zukünftig darin, geeignete Methoden zur direkten Erfassung psychosozialer Folgen oraler Erkrankungen bei den unter 10-Jährigen und deren Familien zu entwickeln.

Seitenanfang