Oralchirurgie 02.04.2015

Chirurgische Behandlung der Eckzahndystopie

share

Der bleibende obere Eckzahn ist nach den Weisheitszähnen der am häufigsten verlagerte Zahn. Die Prävalenz beträgt 1–3 Prozent der Bevölkerung, und Frauen sind häufiger betroffen. Die Behandlung der Eckzahndystopie erfordert ein synoptisches Behandlungskonzept von Zahnärzten, Kieferorthopäden und Oralchirurgen zur Erzielung einer zufriedenstellenden Ästhetik. Übergeordnetes Ziel aus chirurgischer Sicht ist eine atraumatische Vorgehensweise und eine vorausschauende Planung zur Schaffung einer optimalen Ästhetik der gingivalen Verhältnisse.

Von allen Zähnen besitzt der obere Eckzahn die längste Entwicklungszeit, den von der Okklusionsebene am weitest entfernten Entstehungsort und den kurvenreichsten Durchbruchsweg.1 Dabei dient auf dem Eruptionsweg die distale Wurzeloberfläche des seitlichen Schneidezahnes als Führung. Als wichtigste Hypothesen zur Ätiologie der Eckzahndystopie existieren unter anderem die Ursache-Effekt-Hypothese (Guidance Theory), die Hypothese der genetischen Ursache und die Theorie des multifaktoriellen Geschehens.2 Diese Theorien sind aber umstritten und selbst neuere Studien sind sich über die Entstehungsursachen der Eckzahndystopie uneinig. Allgemein werden aber genetische Faktoren als Hauptursache angesehen.3–6 Dafür sprechen die von vielen Autoren beschriebene hereditäre Abhängigkeit, ein gehäuftes Vorkommen in der weiblichen Population und häufiger Koinzidenz mit weiteren Zahnanomalien wie Nichtanlagen und Anomalien der Größe und Form aller Zähne.7, 8

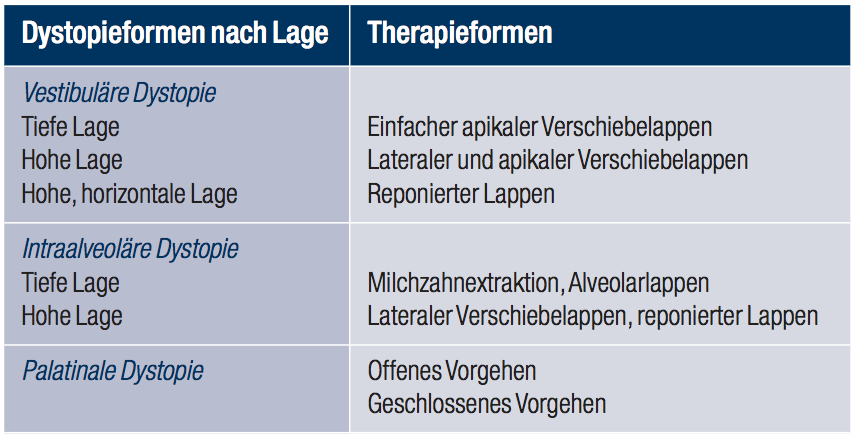

Tab. 1: Einteilung der Oberkiefer-Eckzahndystopieformen nach Lage.

Diagnostik

Eckzahndystopien lassen sich einteilen nach Lokalisation in eine palatinale Dystopie, eine vestibuläre Dystopie und eine intraalveoläre Dystopie/Retention (siehe Tab. 1). Zu einer Diagnose der Eckzahndystopie kommt es zumeist bei Jugendlichen im Alter von 12–13 Jahren durch den ausbleibenden regelgerechten Durchbruch der bleibenden Eckzähne oder Persistenz der Milchzähne. Palpatorisch lässt sich je nach Lokalisation eine knochenharte vestibuläre oder palatinale Auftreibung feststellen. Röntgenologisch können verlagerte Eckzähne mittels exzentrischen Zahnfilmen lokalisiert werden (Abb. 1). Diese Art der Diagnostik bietet sich vor allem bei jungen Patienten aus Gründen der Strahlenhygiene an. Eine Lokalisation mittels DVT sollte bei jungen Patienten aufgrund der höheren Strahlenbelastung eher zurückhaltend und nach strenger Indikation erfolgen.12 Eine DVT-Diagnostik ist nur dann sinnvoll, wenn der verlagerte Eckzahn nicht mittels konventioneller Röntgentechnik eindeutig lokalisiert werden kann oder wenn eine extreme Vereinfachung der operativen Freilegung (Planung komplexer Fälle) durch die DVT-Diagnostik zu erwarten ist.13

Therapie

Um ein gutes Behandlungsergebnis zu sichern, sollte die Wahl der chirurgischen Verfahrensweise der Lage des jeweils verlagerten Zahnes angepasst und mit dem Kieferorthopäden abgestimmt werden. Das operationstechnische Vorgehen bei vestibulärer oder intraalveolärer Lage wird vor allem von parodontalen Gesichtspunkten bestimmt (siehe Tab. 1). Eine vestibuläre Freilegung durch einfache Lappenbildung innerhalb der freien Mukosa kann nach kieferorthopädischer Einrichtung des Zahnes zu Dehiszenzen führen (Abb. 2d). Es gilt als erwiesen, dass mittels der Fenstertechnik in der freien Mukosa freigelegte Oberkiefer-Eckzähne mehr gingivale Rezessionen aufweisen als Zähne, die mittels Verschiebeplastiken zur zervikalen Verlagerung von 2–3 mm Attached Gingiva operiert wurden.14,15 Methode der Wahl ist je nach Lage der vestibulären Dystopie der einfache apikale Verschiebelappen bei tiefer vestibulärer Dystopie (Abb. 2a), eine Kombination aus Fensterung in der freien Mukosa und Verlagerung der Attached Gingiva von vestibulär nach krestal an den Zahnhals des freigelegten Eckzahnes mittels lateraler und apikaler Verschiebetechnik (Abb. 2b), bei etwas höherer und bei sehr hoher horizontaler Lage oder stark intraalveolärer Lage der reponierte Lappen (Abb. 2c). Der reponierte Lappen ist dabei allein sehr hoch liegenden Dystopien vorbehalten. Die Attached Gingiva muss bei dieser Art des Vorgehens dann meistens in einem Zweiteingriff mittels einfachem apikalen Verschiebelappen optimiert werden. Bei der Therapie der palatinalen Dystopie unterscheidet man das offene Vorgehen, entweder mit sofortigem Kleben oder verzögertem Kleben des Brackets, vom geschlossenen Vorgehen. Zur Lappenbildung unterscheidet man jeweils die marginale Inzision und die paramarginale Inzision, jeweils mit oder ohne Durchtrennung des N. incisivus, von der Fenstertechnik oder einfachen Mukotomie (Abb. 3 und 4). Laut einer Studie nach Fillipi et al. im Jahre 1999 kann bei einer Durchtrennung des N. incisivus mit kompletter Wiederherstellung der Sensibilität innerhalb von vier Wochen gerechnet werden.16 Eine neuere, vereinfachte Einteilung der Eckzahndystopieformen findet sich bei Chapokas et al.17, der eine Einteilung der Dystopieformen nach drei Klassen vornimmt (Tab. 2) und dabei die Möglichkeiten der Therapieformen deutlich reduziert.

Tab. 2: Vereinfachte Einteilung nach Chapokas et al.17

Eckzahnverlagerung des Unterkiefers

Eckzahnretention im Unterkiefer ist sehr viel seltener als im Oberkiefer (circa 1 : 20). Ihre Ätiologie ist aufgrund der Seltenheit nicht geklärt. Retinierte Unterkiefereckzähne neigen allerdings zur Transmigration.18 Das heißt, horizontal verlagerte Eckzähne neigen auf ihrem Eruptionsweg dazu, die Mittellinie des Unterkiefers zu überschreiten und auf der Gegenseite des Zahnbogens durchzubrechen.19 Abgesehen von den transmigrierten Fällen kann eine Einteilung der Eckzahndystopie wiederum zur Erleichterung der therapeutischen Entscheidung nach der Lage erfolgen. Man unterscheidet hierbei drei Typen: eine hohe Impaktion, eine tiefe Impaktion mit vestibulärer Lage und eine tiefe Impaktion mit lingualer Lage. Die hohe Impaktion therapiert man durch Entfernung des Milchzahnes, beziehungsweise unter Anlegen eines Alveolarlappens (Abb. 5). Bei mesialer Lage (Abb. 6) wird der laterale Verschiebelappen gewählt.

Hier geht's zur Literaturliste.