Oralchirurgie 25.02.2014

Management oraler Foki

share

Der orale Fokus ist in der Medizin von besonderer Bedeutung. Dabei handelt es sich vorwiegend um akute oder chronische Entzündungen der Schleimhäute oder des Kieferknochens sowie der angrenzenden Strukturen. Von diesen geht eine potenzielle oder tatsächliche Gefahr der Fernwirkung für den gesamten Organismus aus. Insbesondere bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem kann dies von elementarer Bedeutung sein.

Der Fokus ist eine potenzielle oder vorhandene Infektion, von der Erkrankungen ausgehen oder beeinflusst werden können. Ebenso stellt er insbesondere im Mund eine mögliche Eintrittspforte für Bakterien und Keime dar. Gerade bei Erkrankungen, die im Rahmen ihrer Therapie eine Immunsuppression vorsehen, ist die Indikation zur Fokussuche zu stellen. Speziell bei Leukämien und Lymphomen vor myeloablativer Chemotherapie und/oder Stammzell- bzw. Knochenmarktransplantation, vor Nieren-, Herz- oder Lebertransplantationen sowie Herzklappenersatz oder immunsuppressiver Therapie ist daher die Fokussuche indiziert. Durch die verminderte humorale und zelluläre Antwort kann eine Entzündung, die bei einem regelrecht funktionierendem Immunsystem keine Gefahr darstellt, lebensbedrohlich sein. Ebenso sind sekundäre Erkrankungen oder Prozesse als Folge oraler Foki bekannt. Hierzu gehört die Ausbildung von Abszessen ebenso wie das erhöhte Risiko zur Frühgeburt. Die Fernwirkung kann dabei auf hämatogenem, immunologischem und parakrinem Weg erfolgen. Der oralen Fokussuche kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, da mögliche Infektionen im Mund- und Kieferbereich mittels einfacher Screeningverfahren zu diagnostizieren sind. Gleichzeitig geht von der Flora der Mundhöhle ein erhöhtes, pathogenes Potenzial aus. Derzeit gibt es keine zweifelsfreien Studien, die eine mögliche Risikosteigerung durch einen odontogenen Fokus eindeutig belegen. Jedoch existieren einige Fallberichte, die bakterielle Organinfektionen in Relation mit odontogenen Prozessen stellen.1 Die Folge ist eine kontrovers geführte Diskussion in der Literatur. Diese führt im klinischen Alltag oftmals zu Unsicherheiten, die zu radikalen Therapiemaßnahmen führen können.

Der Fokus

Unter einem Fokus sind alle lokalen Veränderungen im Organismus zu verstehen, die über ihre Umgebung hinaus pathologische Fernwirkungen auslösen können. Es muss zwischen Fokus, potenziellem Fokus, Fokusgeschehen und Fokuserkrankung differenziert werden. Der Fokus bezeichnet ein lokales Geschehen, welches eine Fernwirkung im Sinne eines pathologischen Prozesses auf andere Organe des Organismus besitzt. Der potenzielle Fokus ist hingegen ein pathologisch-anatomischer Prozess, der aktuell nicht wirksam ist, von dem aber ein Ausbreitungsrisiko ausgeht. Das Fokusgeschehen beschreibt die Fernwirkung eines Fokus in anderen Strukturen des Körpers. Die Fokuserkrankung stellt die Antwort der Fernwirkung, also die fokusbedingte Zweiterkrankung dar.

Diagnostik

Nur selten konfrontieren Patienten im Rahmen der Fokussuche den Behandler mit einer spezifischen Symptomatik, sondern werden in der Regel zu einer generellen Fokussuche überwiesen. Daher ist es ratsam, die Fokussuche systematisch durchzuführen. Insbesondere bei sekundären Erkrankungen, welche die Folge eines oralen Fokus sein können, kommt der Anamnese eine hervorzuhebende Bedeutung zu. Durch sie besteht die Möglichkeit, die späteren Befunde und das klinischen Bild miteinander in Verbindung zu bringen. Von zentraler Wichtigkeit ist dabei der Beginn der Erkrankung und ob ein möglicher Zusammenhang zu zahnärztlichen bzw. oralchirurgischen Maßnahmen oder ggf. eine Materialunverträglichkeit gegenüber den verwendeten Materialien besteht. Auch für die im Zuge der Fokussuche notwendige Erhebung von Sondierungstiefen spielt die Anamnese eine wesentliche Rolle. So kann bei Vorliegen einer möglichen Endokarditisgefahr die prophylaktische Einnahme von Antibiotika erforderlich sein. Bei fraglicher Notwendigkeit einer antibiotischen Abschirmung muss im Zweifelsfall unbedingt Rücksprache mit dem behandelnden Hausarzt oder Überweiser gehalten werden. Die klinische Untersuchung umfasst folgende Maßnahmen: Befund der Mundhöhle inklusive der Schleimhäute und Tonsillen, Sensibilitäts- und Perkussionstest aller Zähne sowie die Erhebung eines Zahn- und Parodontalstatus mit Sondierungstiefen, Lockerungsgraden und einhergehenden Blutungen. Weiter sind Füllungen, prothetische Versorgungen sowie Implantate und ggf. der Funktionsstatus des Kiefergelenks zu erheben. Insbesondere die Untersuchung von herausnehmbaren Prothesen ist notwendig, da eine poröse Prothesenbasis ein Reservoir für Keime oder mögliche Mundschleimhautläsionen darstellt.2

Abb. 2: Panoramaschichtaufnahme eines Patienten vor Mitralklappenersatz. Es zeigt sich ein Wurzelrest Regio 18 sowie bedingt durch Karies und Parodontits nicht erhaltungswürdige Zähne 33, 36 und 43. Die Therapie bestand in der Extraktion und operativen Entfernung der Zähne sowie des Wurzelrestes.

Als potenzielle Foki sind Läsionen im Sinne einer Caries profunda, Sondierungstiefen größer als 4 mm, Blutung auf Sondierung, erhöhte Lockerungsgrade, insuffiziente Wurzelfüllungen, pulpatote Zähne, apikale Parodontitiden, Zysten, (teil-)retinierte Zähne und Abszessgeschehen zu nennen.3,4 Im Rahmen der radiologischen Untersuchung ist die Anfertigung einer Panoramaschichtaufnahme erforderlich (Abb. 1 und 2). Neben den Zähnen ist auch eine Befundung des Kieferknochens und der angrenzenden Strukturen möglich. Bei Verdacht auf einen pathologischen Befund der Kieferhöhlen ist ergänzend die Anfertigung einer Nasennebenhöhlenaufnahme oder eine digitale Volumentomografie zweckdienlich. Darüber hinaus sollten bei auffälligem Befund Zahnfilme angefertigt werden.5 Schichtaufnahmen gelten nicht als radiologische Standardverfahren und sind nur bei besonderen Fragestellungen indiziert.

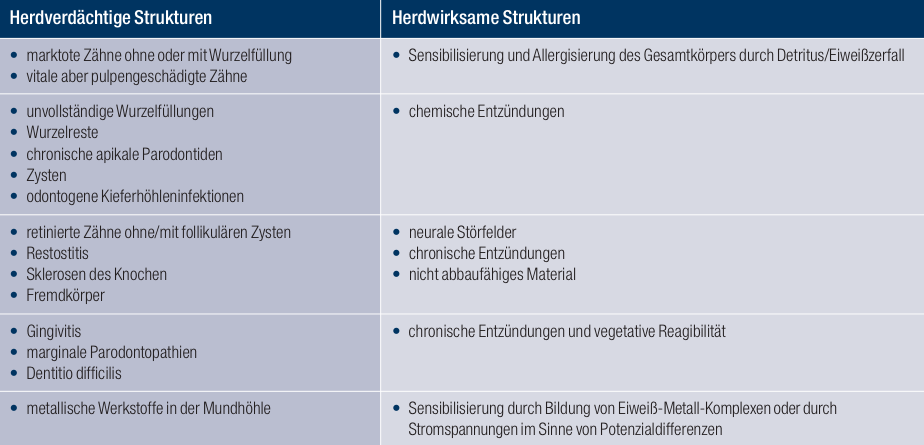

Tab. 1: Mögliche Foki im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich (modifiziert nach Raab22).

Fokusformen

Neben dem zahnärztlichen Befund sollte der untersuchende Arzt als weiteren möglichen Fokus die Tonsillen oder die Nasennebenhöhlen in Betracht ziehen. Bei einem auffälligen Befund kann ein HNO-Arzt hinzugezogen werden. Grundsätzlich sollte zwischen einer fokusverdächtigen und einer fokuswirksamen Struktur unterschieden werden (Tab. 1).

Odontogener Fokus

Insbesondere von pulpatoten Zähnen mit apikaler Entzündung geht die Gefahr der Fokuswirkung aus. Diese beruht auf der Gefahr der regionalen und überregionalen hämatogenen und lymphogenen Streuung von Bakterien und Toxinen. Im Rahmen von wurzelkanalgefüllten Zähnen ist heute ein striktes Sanierungskonzept, welches die Extraktion dieser Zähne vorsieht, abzulehnen. Lediglich bei Wurzelkanalfüllungen, die jünger als sechs Monate sind, kann eine Extraktion in Betracht gezogen werden und ist individuell zu entscheiden. Dabei ist diese Empfehlung von niedriger Evidenz, da sie auf Erfahrungswerten der Autoren beruht. Hingegen besteht chirurgischer Interventionsbedarf bei unvollständigen Wurzelfüllungen, verbliebenen Wurzelresten, Zysten und überpressten Füllmaterialien. Letztere können entzündliche Fremdkörperreaktionen hervorrufen. Dies gilt auch für Amalgamreste oder andere Fremdkörper.6 Ebenso stellt die Keimbelastung durch Gingivitis und Parodontitis einen möglichen Fokus der Mundhöhle dar. Hier ist jedoch die Parodontitis, bedingt durch die größere Entzündungsfläche und die spezifischen Erreger insbesondere bei reduziertem Allgemeinzustand, als schwerwiegender anzusehen.7 Durch die zunehmende Versorgung mit dentalen Implantaten wird der Behandler vermehrt mit dem Krankheitsbild der Periimplantitis konfrontiert. Die bakterielle Flora ist dabei ähnlich der Parodontitis und sollte unter den gleichen Kriterien betrachtet werden. Eine Explantation eines kontaminierten Implantates ist nicht zwingend erforderlich. Die Diskussion bei verlagerten bzw. retinierten (Weisheits-)Zähnen ist umstritten. Als kritisch sind diese bei direkter Lagebeziehung zur Mundhöhle zu betrachten. Ist dies nicht der Fall, so ist ein solcher radiologischer Befund nicht als Fokus zu werten. Liegt eine Perikoronitis vor, so ist die Extraktion des betroffenen Zahnes indiziert.

Tonsillen

Ebenfalls stellen die Tonsillen einen möglichen Fokus dar. Der Grund liegt in ihrem histologischen Aufbau, beruhend auf tiefen Krypten. Durch diese wird eine große Kontaktfläche zwischen dem Immunparenchym und der Umwelt gebildet.8 Eine chronische Entzündung der Tonsillen ist schwierig zu diagnostizieren. Neben anamnestischen Angaben sind Untersuchungsparameter wie Größe, Farbe, Oberfläche, Konsistenz, Luxierbarkeit sowie das Exprimat und der Nachweis von regional assoziierten Lymphknoten notwendig. Weitere mögliche Indizien sind Antistreptolysintiter infolge β-hämolysierenden Streptokokkeninfektionen, erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit und Leukozytose. Die Tonsillektomie stellt die Therapie der Wahl dar, obwohl sie die Gefahr einer möglichen Bakteriämie birgt. Bei Verdacht auf einen tonsillären Fokus ist diese indiziert bei:9

- Verdacht auf tonsillogenes bzw. postanginöses Fokusgeschehen

- Streptokokkeninfektion

- Glomerulonephritis

- rheumatisches Fieber

- persistierende Lymphadentitis colli

- Pustulosis palmaris et plantaris

- Endokarditis

- rezidivierende absteigende Bronchitiden bei chronischerTonsillitis

Abb. 3: Das DVT zeigt eine vollständige Verschattung des linken Sinus maxillaris. Der Patient wurde wegen diffuser Schmerzen im zweiten Quadranten vorstellig.

Nasennebenhöhlen

Sinugene Fokuserkrankungen sind derzeit nicht bekannt bzw. stehen nicht näher in einem erkennbaren Zusammenhang mit gemeinsam auftretenden Erkrankungen. Gleichwohl wird eine Beziehung mit Asthma-Bronchial-Erkrankungen diskutiert.10 Dennoch stellt die chronische oder akute Sinusitis einen möglichen Fokus im Rahmen von Transplantationen oder herzchirurgischen Eingriffen dar. Grundsätzlich gilt, dass ein radiologischer Nachweis einer Nasennebenhöhlenverschattung nicht zur Diagnose einer Sinusitis berechtigt (Abb. 3). Diese ist erst nach Anamnese und weiterführenden Untersuchungen möglich.

Folgeerkrankungen odontogener Foki

Zerebrale Entzündungen

Die mögliche Fortleitung von Infektionen aus dem Kieferbereich mit der Folge eines Hirnabszesses ist bekannt. Der odontogene Fokus liegt dabei häufiger im Bereich der Nasennebenhöhlen als der Zähne. Eine zeitliche Beziehung zwischen oralchirurgischen Maßnahmen, kariösen Läsionen mit Infektionen der Pulpa, des Parodonts sowie retinierten Weisheitszähnen konnte hergestellt werden. Des Weiteren wurden typische Erreger von oralen Infektionen in solchen Abszessen nachgewiesen.11

Erkrankungen des kardiovaskulären Systems

Eine Endokarditis als Folge eines odontogenen Fokus wird durch den hämatogenen Nachweis spezifischer Keimspektren, wie sie bei Pulpitiden oder Parodontitiden vorkommen, belegt. Referenzkeime sind dabei Staphylokokkus aureus, Streptokokken der Viridans-Gruppe und hämolytische Streptokokken. Da diese Erreger in der in der Regel durch chirurgische Maßnahmen in das Blut gelangen, geben Patienten mit einer Endokarditis oft entsprechende Eingriffe in ihrer Anamnese an. Die Ausbreitung kann dabei auf dem direkten Weg über Faszienlogen oder auf hämatologischem Wege erfolgen.

Aber auch ohne entsprechende chirurgische Eingriffe sind Parodontitiden oder Pulpitiden als potenzielle Risikofaktoren anzusehen. Daher ist Extraktion vor Herzklappenersatz angezeigt bei Wurzelresten mit assoziierter Osteolyse, tief kariös oder parodontal geschädigten Zähnen, welche nicht durch einen medizinisch vertretbaren Aufwand therapiert werden können, partiell retinierte Zähne, im Zuge von apikalen Osteolysen bereits endodontisch behandelte Zähne und bei Zähnen, die in Assoziation mit (infizierten) Zysten stehen.12 Hier muss jedoch differenziert werden. Pseudozysten (z.B. Stafne-Zyste) müssen nicht zwingend im Rahmen der Herdsanierung chirurgisch therapiert werden. Zu Erkrankungen der Gefäße gibt es derzeit keine wissenschaftlichen Studien, die einen Zusammenhang zu einem odontogenen Fokus aufzeigen.13 Daher wird dieser gegenwärtig als Risiko für myokardiale und zerebrale Infarkteausgeschlossen.

Hauterkrankungen

In Einzelfällen wurde über einen möglichen Zusammenhang zwischen einem odontogenen Fokus und Hauterkrankungen berichtet. Hierzu gehören Alopeciaareata, Erythema nodosum, Rosacea, Akne vulgaris. In Fallberichten konnte die Sanierung eines Fokus zur Ausheilung von Hauterkrankung führen. Dennoch gestaltet sich eine Assoziierung gerade bei chronischen Prozessen wie Urtikaria mit einem odontogenen Fokus als schwierig.14 Hier sollten konservative Erhaltungsmöglichkeiten gewählt werden.

Infektionen künstlicher Gelenkprothesen

Ebenfalls konnte nachgewiesen werden, dass bei endoprothetischem Hüftgelenksersatz eine erhöhte Gefahr der Infektion durch Keimverschleppung, ausgehend von odontogenen Foki, besteht. Fallberichte stellen einen zeitlichen Zusammenhang zu oralchirurgischen Maßnahmen sowie dentaltypischen Bakterien wie Staphylokokkus aureus her.

Frühgeburten

Untersuchungen konnten zeigen, dass die Behandlung odontogener Foki, insbesondere von Parodontitis, einen positiven Einfluss auf den Schwangerschaftsverlauf nimmt. Es konnte nachgewiesen werden, dass ein signifikanter Unterschied in Bezug auf Frühgeburten und damit einhergehend ein vermindertes Geburtsgewicht besteht. Die Entzündungsmediatoren PGE2, IL-6, IL-8 sind am Ablauf des Geburtsvorganges beteiligt und treten vermehrt bei parodontalen Erkrankungen auf. Hierdurch kann die Wehentätigkeit verfrüht ausgelöst werden.15 So scheint auch das Risiko der Fehlgeburt mit einer schlechten Mundgesundheit assoziiert zu sein.16 Des Weiteren werden Foki im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich bei rheumatoider Arthritis, respiratorischen Infektionen sowie toxischem Schocksyndrom diskutiert. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Einzelberichte.

Fokussuche vor Radiotherapie

Bei Patienten, die ausschließlich eine Radio- bzw. Chemotherapie oder eine Kombination aus beiden erfahren und bei denen das Bestrahlungsfeld nicht im Kiefer liegt, erfolgt die Fokussuche wie vor Organtransplantation. Hingegen ist Indikation zur Extraktion von Zähnen im Strahlenfeld enger zu setzen. Durch die geschwächte Immunabwehr, reduzierte Durchblutung und verminderte Speichelproduktion kann, ausgehend von Operationswunden, Extraktionen, apikalen und marginalen Parodontitiden, Prothesendruckstellen und Ulzerationen, ein erhöhtes Risiko zur Osteoradionekrose bestehen.17 Daher sollte die Planung der zahnärztlichen Behandlung in Abhängigkeit von Region und Strahlendosis erfolgen. Ab einer therapeutischen Dosis von 10 Gray kommt es zu einer reduzierten Abwehrlage von Parodont und Knochen. Bei einer Gesamtdosis von unter 40 Gray (geringe Dosis) sollten nur nicht erhaltungswürdige Zähne, zwischen 40 und 50 Gray (mittlere Dosis), Zähne mit einer unsicheren Prognose und ab 50 Gray (hohe Dosis) sämtliche Zähne, die das Potenzial eines Fokus besitzen, gezogen werden. Die Indikation zur Extraktion findet sich bei Parodontitiden, bei pulpatoten Zähnen, wurzelgefüllten Zähnen mit apikaler Parodontitis, Zähnen mit Sondierungstiefen > 5 mm mit Furkationsbefall, Wurzelresten und teilretinierten oder retinierten Zähnen, die nicht impaktiert sind.17 Das regionale Risiko geht dabei von der Durchblutung und der Wurzeloberfläche aus, sodass das Risiko der Osteoradionekrose im Bereich der Unterkiefermolaren höher als bei Oberkieferfrontzähnen ist. Zahnärztliche Maßnahmen können bis zehn Tage vor Beginn der Radiotherapie erfolgen. Dabei sollte die Tumoroperation nicht durch diese verzögert werden.

Fokussuche im Rahmen von Transplantationsmedizin

Mit zunehmender Anzahl an Transplantationen gewinnt die Einflussnahme der Mundgesundheit immer mehr an Bedeutung. Organtransplantationen sehen in der Regel eine zeitlebens notwendige Immunsuppression vor. Daraus resultiert das theoretisch erhöhte Risiko der odontogenen Infektionsausbreitung auf hämatogenem Wege. Jedoch ist die potenzielle Gefahr der Fernwirkung als gering einzustufen.18 Bedingt durch das fehlende Evidenzniveau der aktuellen Untersuchungen gibt es bis heute keine allgemeingültigen Behandlungsrichtlinien. Grundsätzlich sind zahnerhaltende chirurgische Maßnahmen meist ausreichend. Jedoch ist bei Stammzell- oder Knochenmarktransplantationen, ebenso wie bei zeitnah notwendigen Organtransplantationen, die Extraktion des potenziellen beherdeten Zahnes vorzuziehen. Entwickelt sich während der immunologischen Therapie ein potenzieller Fokus, sollte dieser durch eine lokale Maßnahme in einen chronischen Zustand überführt werden, um nach Therapieabschluss entfernt werden zu können.2 Dies kann durch Trepanation, Inzisionen, Spülungen, medikamentöse Einlagen und Tamponierung erfolgen. Die anschließende knochenchirurgische Intervention sollte erst nach Abschluss der immunologischen Immunsuppression ca. drei Monate nach der Transplantation durchgeführt werden.

Fokussuche vor Bisphosphonattherapie

Vor der intravenösen oder oralen Bisphosphonattherapie sollte nach Riskoanalyse die odontogene Fokussuche zur Vermeidung von bisphosphonat-assoziierten Osteonekrosen erfolgen.19 Entsprechend der kürzlich erschienenen ONJ-S3-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), sieht in der Fokussuche die Entfernung sämtlicher entzündlicher Prozesse oder pathogener Zustände vor.20 Hierzu zählen die Entfernung aller nicht erhaltungswürdiger Zähne, die Therapie bei erhaltungswürdigen parodontal bzw. periimplantär geschädigten Zähnen und Implantaten, Entfernung von teilretinierten Zähnen mit chronischer Perikoronitis, Zysten, Fremdkörper und andere enossale chronische Infektionen. Ebenso sind Wurzelspitzenresektionen bei klinisch symptomatischer apikaler Parodontitis und Wurzelkanalfüllungen bei avitalen, bisher nicht wurzelgefüllten Zähnen indiziert. Um die Ausbildung von Mukosaschädigungen als Resultat von Druckstellen durch Zahnersatz zu vermeiden, kann dieser in seiner Passform geändert oder die Prothesenbasis durch das Glätten scharfer Knochenkanten und Entfernung möglicher Exostosen konditioniert werden. Dabei ist die Indikation zu chirurgischen Maßnahmen viel enger als vor Beginn einer Strahlentherapie zu stellen und muss 14–21 Tage vor Beginn der Therapie abgeschlossen sein. Dennoch darf die zahnärztliche Prophylaxe keine Verschiebung der notwendigen Bisphosphonattherapie bewirken.21 Für die Prognose ist dabei nicht die kariöse Läsion, sondern der Parodontalzustand ausschlaggebend. Um zukünftige Schleimhautperforationen zu verhindern, müssen die Patienten zu einer überdurchschnittlichen Mundhygiene geführt werden und in ein entsprechendes, individuelles Recall-Programm integriert werden.

Schlussfolgerung

Derzeit existieren keine allgemeingültigen Leitlinien zur odontogenen Fokussuche. Dennoch kann bei Patienten vor Organ- oder Herzklappentransplantation, ebenso vor Radio- und Bisphosphonattherapie, die Empfehlung zur oralen Fokussanierung gegeben und damit die in der Literatur beschriebenen Einzelfallkomplikationen vermieden werden. Die Maßnahmen erfolgen aber individuell und in Rücksprache mit den entsprechendenFachkliniken. Die Art der Fokussanierung erfolgt dann insbesondere unter dem Aspekt, ob der Patient zum Zeitpunkt der Untersuchung vital gefährdet ist. Hieraus resultiert die zur Verfügung stehende Zeit der Prophylaxemaßnahmen vor der Haupttherapie. Ferner sollten diese Patienten in ein zahnärztliches Recall-Programm aufgenommen werden, um so frühzeitig auf akute Prozesse reagieren zu können.

Hier gibt's die vollständige Literaturliste

Autoren: Stephan Christian Möhlhenrich, Dr. med. Dr. med. dent. Ali Modabber, Dirk Elvers, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzle