Cosmetic Dentistry 04.06.2025

4-Quadranten-Rehabilitation nach parafunktioneller und kariöser Schädigung

share

Folge können auch sekundär bedingt kompromittierende Auswirkungen auf benachbarte Organsysteme (Kopfhaltung, Halswirbelsäule, Schultergürtel) sein.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Patienten mit Abrasionen, Attritionen, Erosionen und/oder Parafunktionen steht der vorgestellte Behandlungsansatz stellvertretend für ein präventives Konzept zur Sicherung der statischen Okklusion und zur Gewährleistung einer störungsfreien dynamischen Okklusion.10,13,14,15

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass auf Gelenkebene lediglich ein Spielraum von 0,6–0,8 mm vorliegt7,8 und die Taktilität des Kausystems noch empfindsamer reagiert (0,02–0,03mm9), von zentraler Bedeutung bei der Rekonstruktion von Zähnen oder Kauflächen.

Als Behandlungsziel wird daher eine Defensivgestaltung der Kauflächen angestrebt, um bei der Parafunktion, welche primär nicht als Pathologie, sondern als Stressventil des Patienten zu betrachten ist, das Risiko einer Überlastung/Schädigung des Kauorgans zu minimieren.

Problematik

Eine Erhöhung oder auch Absenkung der vertikalen Dimension stellt bei Myoarthropathie sowie fehlenden Zähnen eine zusätzliche Herausforderung dar, noch dazu, wenn in beiden Kiefern herausnehmbarer Zahnersatz unter Auflösung der Stützzonen vorgesehen ist.10 Nachfolgend soll nun im Rahmen eines synoptischen Behandlungskonzepts gezeigt werden, wie diese Problematik gelöst wird. Im Fokus standen hierbei die Funktion, die Phonetik und die Ästhetik.1,5

Spezielle Anamnese

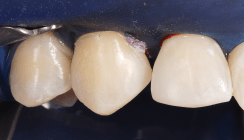

Eine 42-jährige Patientin stellte sich auf Empfehlung mit einem stark sanierungsbedürftigen, kariös massiv geschädigten Gebiss vor. Zudem zeigten sich leichte Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich. Laut eigener Aussage würden die Zähne nicht mehr richtig aufeinanderpassen. In den letzten Jahren wurden laut Patientin diverse Zähne entfernt. Sie gab an, dass sie mit den Zähnen knirschen würde. Alle anamnestisch angegebenen Beschwerden wurden subjektiv mit Grad 1,2 (Okklusaler Index, Befundbogen nach Slavicek) gewertet, was auf eine mittelgradige Beschwerdesituation (adaptierte Beschwerden) hindeutete. Aufgrund von finanziell limitiertem Budget wünschte die Patientin eine Versorgung mit herausnehmbarem Zahnersatz mit Totalprothesen.

Allgemeine Anamnese

Die Patientin leidet unter axialer Spondyloarthritis und dem SAPHO-Syndrom, einer rheumatischen Erkrankung. Der behandelnde Rheumatologe verordnete das Immunsuppressivum Taltz (IL-Inhibitor). Die Behandlung erfolgt einmal im Monat mit subkutanen Injektionen (Selbstapplikation). Die Patientin ist starke Raucherin (über 15 Zigaretten pro Tag).

Diagnose

Aus der klinischen und röntgenologischen Befundung leiteten sich folgende Diagnosen ab:

- Prothetisch und konservierend insuffizient versorgtes Erwachsenengebiss

- Persistierende Milchmolaren 75 und 85 aufgrund Nichtanlage 35 und 45

- Myoartropathie

- Parafunktion – Pressen und Knirschen – mit sichtbarem Zahhartsubstanzverlust (Attrition, massiver Kariesbefall) einhergehend mit Verlust der vertikalen Dimension, Hypertonie der Kaumuskulatur, Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich

- Störung der statischen und dynamischen Okklusion (ungenügende Eckzahnführung, Latero- und Protrusionsfacetten, Mediotrusionsvorkontakte)

Die zentrale Diskussion drehte sich um die Frage, ob die verbliebene Restbezahnung erhalten oder entfernt werden sollte – insbesondere angesichts der hohen Lachlinie sowie des umfangreichen konservativen und prothetischen Behandlungsbedarfs. Nach sorgfältiger Abwägung ethischer Aspekte und der finanziellen Möglichkeiten der Patientin erwies sich die Prognose für den Erhalt der Restbezahnung als unsicher, insbesondere im Hinblick auf das angestrebte ästhetisch-funktionelle Ergebnis. Zwar stand außer Frage, dass selbst bei kariös geschädigten Zähnen nach entsprechender Vorbehandlung eine verlässliche Langzeitprognose möglich ist16, doch blieb offen, zu welchem finanziellen und zeitlichen Aufwand dies realisierbar wäre – und mit welchem vorhersehbaren ästhetischen Ergebnis.

Vorbehandlung

Nach der Befundaufnahme und einer professionellen Zahnreinigung wurden Situationsmodelle durch Abformung erstellt. Anschließend erfolgten die Aufnahme des Fotostatus, eine klinische und instrumentelle Funktionsanalyse sowie die individuelle Gesichtsbogenübertragung. Die Bissnahme in zentrischer Kondylenposition14 wurde nach Deprogrammierung der Kaumuskulatur18 mit einem Aqualizer unter Verwendung eines Frontjigs und GC Bite Compounds nach Gutowski12 durchgeführt. Abschließend wurde ein digitales Wax-up/Mock-up mit Smilecloud erstellt. Auf Anraten des Behandlers wurde eine endodontische Versorgung der unteren Eckzähne 33 und 43 durchgeführt, um sie als zukünftige Verankerungselemente zu erhalten und einer Kieferkammatrophie vorzubeugen. Der bereits endodontisch versorgte obere mittlere Schneidezahn 11 wurde nach Abtrennen der klinischen Krone ebenso belassen.

Definitive Versorgung

Nach ausführlicher Besprechung mit der Patientin und sorgfältiger Abwägung alternativer Therapieoptionen erfolgte die Räumung der Restbezahnung im Ober- und Unterkiefer. Anschließend wurde eine Versorgung mit Immediatvollprothesen durchgeführt. Gleichzeitig wurde eine neue vertikale und horizontale Relation des Unterkiefers in zentrischer Kondylenposition (ZKP) etabliert, begleitet von Kieferphysiotherapie zur Unterstützung der Anpassung an die neue vertikale Dimension der Okklusion (VDO).2,3,4 Nach einer achtwöchigen Adaptationsphase wurde die neue VDO reevaluiert und ihre Akzeptanz überprüft. Abschließend erfolgten Nachsorge, Unterfütterung und Remontage der Prothesen.

Diskussion

Im weiteren Verlauf zeigte sich eine stabile und reizfreie Hart- und Weichgewebssituation. Mit dem Fokus auf die funktionell kompromittierte Ausgangssituation soll zur Überprüfung der statischen Okklusion respektive der Gelenkposition (ZKP) im weiteren Verlauf der Nachkontrollen (Remontage/Unterfütterung) noch eine CPM Messung mit gelenkbezüglich montierten Modellen im Artikulator vorgenommen werden. Das Resultat sollte eine Übereinstimmung der habituellen Okklusion (HIKP) mit der RP (ZKP) sein. Dies würde die funktionsgerechte Positionierung und Lage des Unterkiefers in allen drei Gelenkachsen (x, y, z) im Raum – respektive der Gelenke – bei der prothetischen Rekonstruktion als Ausgangs- und Startpunkt für alle dynamischen Bewegungen bestätigen. Die Patientin ist subjektiv beschwerdefrei, zeigt in der klinischen Funktionsanalyse keine Anzeichen einer Dekompensation und weist weder Druckdolenz der Kaumuskulatur noch der Kiefergelenke auf. Für die dynamische Okklusion wurde eine Front-/Eckzahnführung gewählt. Die prospektiv endodontisch versorgten Unterkiefereckzähne sollen den Kieferkamm vor weiterer Atrophie schützen und könnten bei Bedarf als Druckknopfelemente für eine zusätzliche Verankerung der Unterkieferprothese dienen.

Dieser Fachbeitrag ist in der Cosmetic Dentistry erschienen.