Prophylaxe 04.07.2024

Vergleich: oszillierend-rotierende Zahnbürste vs. Schallzahnbürste

share

In dieser klinischen Vergleichsstudie geht es um die Überprüfung der Effektivität in der Reduzierung von Biofilm und Entzündungszeichen durch verschiedene elektrische Zahnbürstensysteme. Da In-vivo- und In-vitro-Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Wirksamkeit der Plaqueentfernung kommen, wurde in der Studie eine oszillierend-rotierende Zahnbürste mit einer Schallzahnbürste im Sinne einer Anwendungsbeobachtung verglichen und die Ergebnisse analysiert und erläutert. Ein ausschlaggebender Punkt für die Durchführung der Vergleichsstudie war, dass häufig Patient/-innen während der Individualprophylaxe nachfragen, welche Zahnbürste einen besseren Effekt in der Entfernung des bakteriellen Biofilms aufweist.

In-vitro-Studien wie beispielsweise von Hope & Wilson (2003) zeigen, dass aufgrund der Flüssigkeitsscherkräfte, die durch die Anwendung der Schallzahnbürste entstehen, bakterieller Biofilm auch ohne direkten Borstenkontakt entfernt wird.2 Dies sollte für ein insgesamt besseres Putzergebnis mit der Schallzahnbürste sprechen. Eine neuere Untersuchung von Hotic et al. (2024) zeigt allerdings, dass hydrodynamische Kräfte allein, wie sie durch Schallzahnbürsten erzeugbar sind, nicht in der Lage sind, eine adäquate Biofilmbeseitigung zu erzielen. Erst durch das Hinzufügen von Antiseptika sei es möglich, den hydrodynamisch aufgelockerten Biofilm zu penetrieren und von der Oberfläche zu lösen.3 Im Gegensatz dazu zeigt z.B. die Metaanalyse von van der Sluijs et al. (2021) in-vivo eine bessere Entfernung des bakteriellen Biofilms mit der oszillierend-rotierenden Zahnbürste.6 Daher ergab sich die Frage, ob sich das Putzergebnis durch den Wechsel von einer oszillierend-rotierenden Zahnbürste auf eine Schallzahnbürste verbessern lässt. Hier wurde ein Vergleich der Oral-B iO® mit der Schallzahnbürste von zahnco® in der Zeit zwischen dem 1. Februar bis 30. April 2023 durchgeführt. Mittlerweile ist das Produkt von zahnco® nicht mehr verfügbar. Grundsätzlich kann die Verwendung einer elektrischen Zahnbürste gegenüber einer Handzahnbürste laut der im Moment in Überarbeitung befindlichen S3-Leitlinie „Häusliches mechanisches Biofilmmanagement in der Prävention und Therapie der Gingivitis“ von 2018 mit ihrem Amendment von 2020 empfohlen werden1.

Methodik

An der klinischen Vergleichsstudie nahmen nach informiertem Einverständnis gemäß dem positiven Votum der internen Ethikkommission der EUFH-Hochschule für Gesundheit | Soziales | Pädagogik zehn Proband/-innen zu gleichen Anteilen teil. Das Durchschnittsalter der Männer lag bei 35,6 Jahren und das der Frauen bei 37,4 Jahren. Alle führten das häusliche mechanische Biofilmmanagement nach Instruktion bisher mit einer oszillierend-rotierenden Zahnbürste durch. Dabei kamen unterschiedliche Modelle der Firma Oral-B® in der häuslichen Mundhygiene zum Einsatz. Im Zuge der Fallkontrollstudie wurden die oszillierend-rotierende Zahnbürste „Oral-B® iO“ mit der Schallzahnbürste von zahnco® verglichen. Beide Modelle wurden von den jeweiligen Firmen zur Verfügung gestellt. Von der Studie wurden Patient/-innen mit bestehender Schwangerschaft ausgeschlossen. Ein HbA1c-Wert ≥ 7 war ebenfalls ein Ausschlusskriterium. Die Belastung der Patient/-innen bestand ausschließlich im Zeitaufwand für die klinischen zusätzlichen Untersuchungen. Außerdem hätte die Möglichkeit einer Unverträglichkeit gegenüber der einheitlich verwendeten Zahnpasta (elmex® Sensitiv Repair & Prevent) bestanden.

Durchführung

Die Vergleichsstudie war in drei Untersuchungen unterteilt. Der Untersuchung zur Baseline folgten zwei Follow-ups: das erste nach einer Woche und das zweite nach einer weiteren Woche. Alle zehn Proband/-innen, die geläufig mit einer oszillierend-rotierenden Zahnbürste putzten, kamen nach informiertem Einverständnis zur Untersuchung zur Baseline mit seit 24 Stunden ungeputzten Zähnen. Vor Beginn der klinischen Untersuchungen erfolgte eine erneute Instruktion für die Anwendung der oszillierend-rotierenden Zahnbürste. Klinisch untersucht wurden die Rezessionen (REZ), die Sondierungstiefen (ST), das Clinical Attachment Loss (CAL), der Papillen-Blutungs-Index (PBI), das Sondierungsbluten „Bleeding on Probing“ (BOP) und der modifizierte visuelle Gingivaindex (MGI). Im Anschluss an die Aufnahme dieser gingivalen und parodontalen Parameter wurden die Zähne mit einer Plaquerevelator-Lösung angefärbt und die Plaqueablagerungen mittels Quigley-Hein-Index (QHI) dokumentiert. Außerdem erfolgte eine fotografische Dokumentation des angefärbten Biofilms. Im Anschluss putzten die Proband/-innen die Zähne mit der „Oral-B® iO“. Nach dem Zähneputzen wurden die Zähne erneut angefärbt und der QHI wiederholt im klinischen Referenzformblatt (KRF) dokumentiert und die Situation fotografisch festgehalten (Abb. 4 und 7). Alle Proband/-innen bekamen im Zuge der Studie zur Baseline die neu zur Verfügung gestellte Schallzahnbürste von zahnco®. Außerdem erhielten sie eine Instruktion nach der Tell-Show-Do-Methodik für die Anwendung der Schallzahnbürste. Die Proband/-innen sollten sich zweimal täglich für mindestens zwei Minuten über einen Zeitraum von zwei Wochen die Zähne mit der Schallzahnbürste putzen. Dabei verwendeten alle Proband/-innen fluoridhaltige Zahnpasta. Wenn die Proband/-innen üblicherweise eine Interdentalraumpflege durchgeführt haben, sollten sie das auch weiterhin tun.

Nach einer Woche erfolgte das erste Follow-up. Die Proband/-innen kamen erneut, ohne für 24 Stunden im Vorfeld ein häusliches mechanisches Biofilmmanagement durchgeführt zu haben. Alle klinischen Untersuchungen aus der Untersuchung zur Baseline wurden wiederholt. Nach Anfärben erfolgte das Putzen der Zähne diesmal mit der Schallzahnbürste, gefolgt von einer erneuten Anfärbung der Restbeläge mit fotografischer Dokumentation (Abb. 5 und 8).

Eine Woche nach dem ersten Follow-up wurde das Follow-up 2 durchgeführt. Das Vorgehen von Follow-up 2 war das Gleiche wie bei dem Follow-up 1 (Abb. 6 und 9).

Im Zuge der Reevaluation wurde nun zusätzlich von den Proband/-innen ein Fragebogen zur Evaluation der Empfindungen zu dem Produkt via lamapoll® ausgefüllt. Die Signifikanz aller Ergebnisse wurde mit dem nicht parametrischen „Wilcoxon Signed-Rank Test Calculator“ geprüft.

Ergebnisse

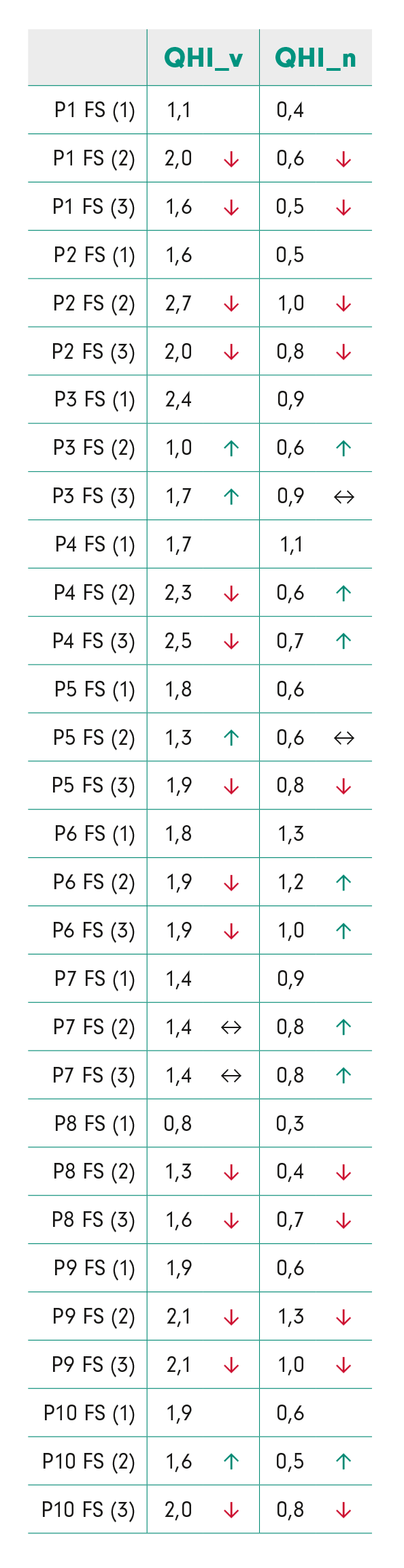

QHI „Quigley-Hein-Index“

Die Tabelle 1 zeigt die QHI-Werte vor (QHI_v) und nach (QHI_n) dem Zähneputzen in den unterschiedlichen Sitzungen und bei den unterschiedlichen Proband/-innen. Dabei steht das P+Zahl für die/den jeweilige/-n pseudonymisierte/-n Proband/-in, z. B. P1 für Proband/-in 1. FS gibt die jeweilige Baseline- bzw. Follow-up-Sitzung an. FS (1) steht für die Baseline-Untersuchung, FS (2) für das Follow-up 1 und FS (3) für das Follow-up 2.

Tabelle 1: QHI Vorher-Nachher mechanisches Biofilmmanagement aller Proband/-innen: Die roten Pfeile deuten auf eine Verschlechterung gegenüber der Baseline-Sitzung, die grünen auf eine Verbesserung und die horizontalen schwarzen auf keine Veränderung. Es lassen sich insgesamt 24 Verschlechterungen auf individuellem Niveau ausmachen, 14 Verbesserungen und 4 gleichbleibende Werte. Es ergibt sich demnach ein Überwiegen von 24 Verschlechterungen gegenüber 18 Verbesserungen bzw. gleichbleibenden Werten.

Vergleicht man die QHI-Werte von der Gesamtheit der Proband/-innen nach dem mechanischen Biofilmmanagement, lässt sich feststellen, dass sich die QHI-Werte von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 1 um ca. 5,6 Prozentpunkte, von dem Follow-up 1 zum Follow-up 2 um ca. 5,3 Prozentpunkte und von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 2 um ca. 11,1 Prozentpunkte verschlechtert haben.

Die QHI-Werte der zehn Proband/-innen sind vor dem mechanischen Biofilmmanagement von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 1, von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 2 und vom Follow-up 1 zum Follow-up 2 statistisch nicht signifikant unterschiedlich. Der Signifikanzwert von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 1 und von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 2 beträgt p = 0,5. Der Wert vom Follow-up 1 zu dem Follow-up 2 liegt bei p = 0,2. Die QHI-Werte nach dem mechanischen Biofilmmanagement von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 1, der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 2 und vom Follow-up 1 zum Follow-up 2 sind ebenfalls nicht statistisch signifikant unterschiedlich. Die Untersuchung der Signifikanz ergab bei allen drei Vergleichen (Baseline zu Follow-up 1, Baseline zu Follow-up 2 und Follow-up 1 zu Follow-up 2), dass p = 0,5 und damit nicht statistisch signifikant unterschiedlich ist.

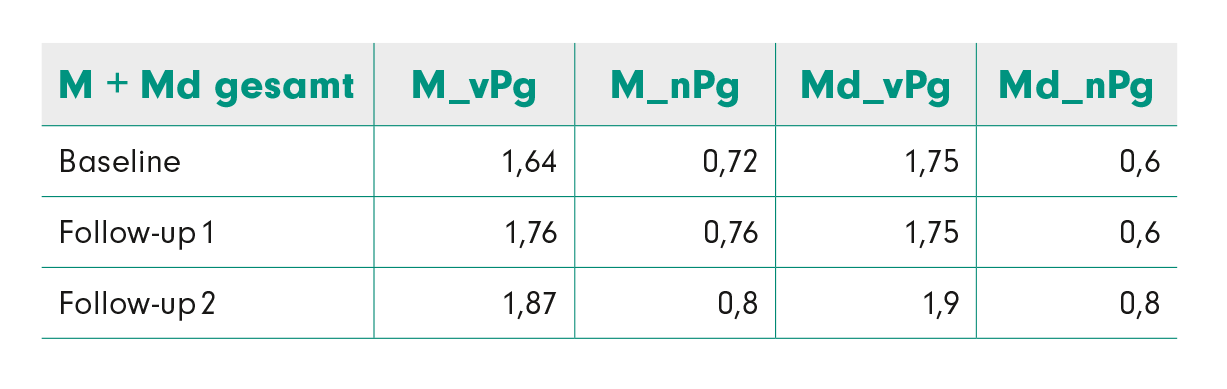

Der Mittelwert und der Median des QHI ist für die Gesamtheit der Proband/-innen vor und nach dem mechanischen Biofilmmanagement in der Tabelle 2 dargestellt. Dabei wird deutlich, dass der Mittelwert des QHI nach dem Biofilmmanagement im Follow-up 1 und 2 geringfügig schlechter ist als in der Baseline-Untersuchung. In der Baseline-Untersuchung liegt der Mittelwert (Durchschnittswert) des QHI für alle Proband/-innen bei 0,72. Im Rahmen des Follow-up 1 und 2 beträgt er dagegen 0,76 und 0,8. Auch die Ausgangswerte vor dem mechanischen Biofilmmanagement verschlechtern sich von der Baseline zum Follow-up 1 und vom Follow-up 1 zum Follow-up 2 im Mittel leicht. In der Baseline-Untersuchung beträgt der mittlere QHI vor dem Biofilmmanagement, bezogen auf alle Proband/-innen 1,64, im Follow-up 1 1,76 und im Follow-up 2 1,87.

Der Median des QHI für die Gesamtheit der Proband/-innen nach dem mechanischen Biofilmmanagement unterscheidet sich in der Baseline-Untersuchung und im Follow-up 1 mit einem Wert von jeweils 0,6 nicht. Im Follow-up 2 liegt der Median des QHI nach dem mechanischen Biofilmmanagement bei einem Wert von 0,8. Vor dem mechanischen Biofilmmanagement beträgt der Median des QHI in der Baseline und im Follow-up 1 1,75. Der Median im Follow-up 2 beträgt diesbezüglich 1,9.

Tabelle 2: Mittelwert (M) und Median (Md) des QHI bei der Gesamtheit der Proband/-innen vor und nach dem mechanischen Biofilmmanagement in den jeweiligen Sitzungen (M_vPg: Mittelwert vor dem Putzen, gesamt [bezogen auf alle Probandinnen und Probanden], M_nPg: Mittelwert nach dem Putzen, gesamt, Md_vPg: Median vor dem Putzen, gesamt, Md_nPg: Median nach dem Putzen, gesamt).

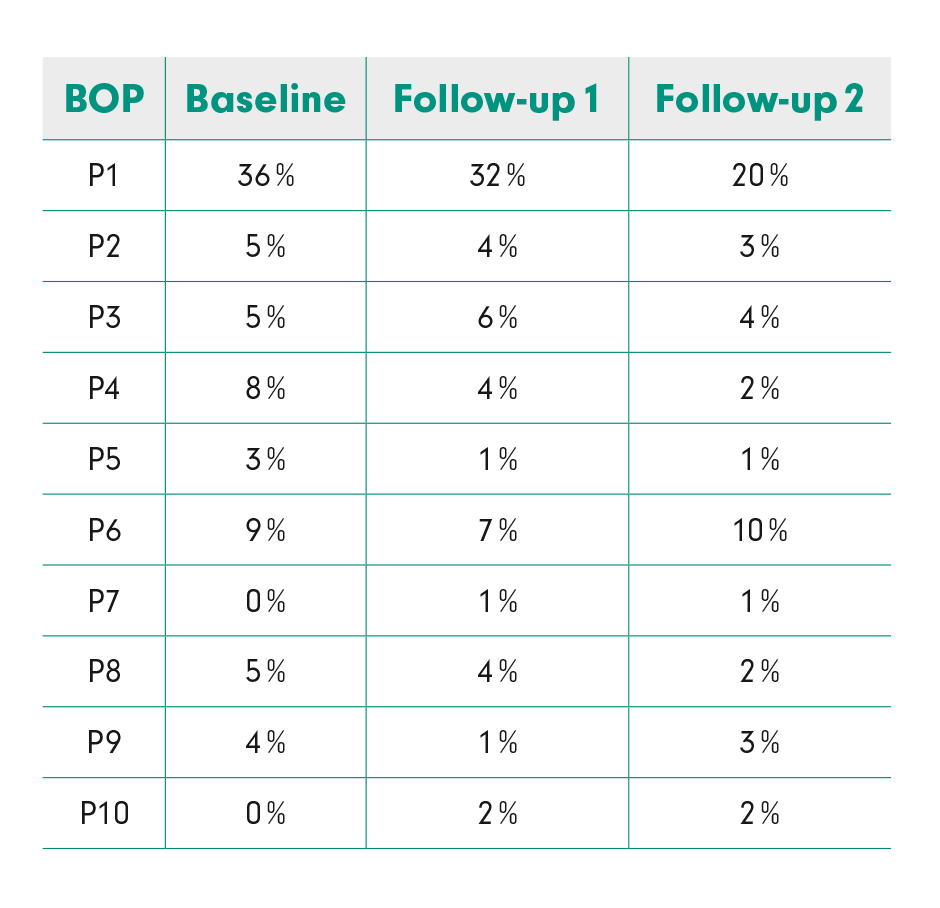

BOP „Bleeding on Probing“

In der Tabelle 3 sind die BOP-Werte aller Proband/-innen aus der Baseline-Untersuchung, dem Follow-up 1 und dem Follow-up 2 dargestellt. P+Zahl steht für die einzelnen pseudonymisierten Proband/-innen. Bei der Mehrzahl der Proband/-innen nahm das „Bleeding on Probing“ im Verlauf der Fallstudie ab. Bei einzelnen Proband/-innen (siehe Tabelle) hat das „Bleeding on Probing“ im Verlauf der Studie zugenommen. Vergleicht man die Werte von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 1, von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 2 und vom Follow-up 1 zum Follow-up 2 ist erkennbar, dass die Ergebnisse statistisch nicht signifikant unterschiedlich sind. Von der Baseline-Untersuchung zu dem Follow-up 1 sowie zum Follow-up 2 beträgt p = 0,8. Der Signifikanzwert von dem Follow-up 1 zu dem Follow-up 2 liegt bei p = 0,2. Die Werte des „Bleeding on Probing“ sind demnach als zufällige Ergebnisse einzustufen.

Die BOP-Werte lagen bei neun von zehn Proband/-innen im klinisch gesunden Bereich (≤ 10 %) und gaben keine Auskunft über die Effektivität der unterschiedlichen elektrischen Zahnbürsten. Bei der Ausnahme P1 mit einem pathologischen Ausgangswert von 36 % ließ sich eine tendenzielle Besserung des Putzergebnisses auf 32 % zu Follow-up 1 und 20 % zu Follow-up 2 feststellen.

Tabelle 3: BOP-Werte Baseline, Follow-up 1 und Follow-up 2

Proband/-innenempfindungen zu der Schallzahnbürste

Sowohl das plastikfreie Verpackungskonzept als auch das Design der Schallzahnbürste wurden ausschließlich positiv bewertet. Mit einer relativen Häufigkeit von 60 % stimmten die Befragten der Aussage voll und ganz zu (Codierung A), dass sie von dem Konzept der Verpackung begeistert sind. Das Design der Zahnbürste überzeugte völlig mit einer relativen Häufigkeit von 70 % (Codierung A). Die übrigen Befragten beantworteten die erste und dritte Frage mit: "Ich stimme eher zu" oder "Ich stimme zu". Es gab keine negativen Bewertungen. Die Broschüre, die der Schallzahnbürste beigefügt ist, wurde als informativ empfunden und ebenfalls mit der Codierung A – C bewertet. Mit einer absoluten Häufigkeit von fünf Proband/-innen war „Ich stimme zu“ die meistgewählte Antwort. Drei Proband/-innen entschieden sich für „Ich stimme voll und ganz zu“ und zwei für „Ich stimme eher zu“. Zu dem Item „Die Zahnbürste ist so gestaltet, dass sie nach Aussage aller Proband/-innen gut in der Hand liegt“ stimmte keiner der Befragten „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ (Codierung D oder E) zu. Die Hälfte der Befragten (50 %) stimmte dieser Aussage voll und ganz zu. Die Vibration der Schallzahnbürste während des Zähneputzens wurde von zwei Proband/-innen als sehr angenehm (Codierung A) empfunden. Weitere sieben Proband/-innen stimmten zu, die Vibration als angenehm zu empfinden. Nur eine Person empfand die Vibration als eher unangenehm (Codierung D). Die Mehrheit der Proband/-innen hatte ein gutes Gefühl im Mund, wenn sie die Schallzahnbürste benutzten. Von 20 % der Proband/-innen wurde das Gefühl während des Putzens als eher unangenehm empfunden. Dagegen wurde das Mundgefühl nach dem Zähneputzen als durchweg gut empfunden. Es wurde ausschließlich mit „Ich stimme voll und ganz zu“ (50 %) und „Ich stimme zu“ (50 %) bewertet. In gleicher Weise wurde die Aussage „Meine Zähne fühlen sich nach dem Putzen glatter an“ bewertet. Die letzten drei Fragen wurden gestellt, um herauszufinden, ob die Proband/-innen nach der Durchführung der Fallstudie eine oszillierend-rotierende Zahnbürste oder die Schallzahnbürste von zahnco® bevorzugen würden. Mit einer relativen Häufigkeit von 60 % gab die Mehrheit der Proband/-innen an, die Zahnbürste nach dem Versuch auf jeden Fall weiterzuverwenden (Codierung A), 10 % der Proband/-innen „stimmten zu“, die Schallzahnbürste weiterhin zu verwenden und 10 % „stimmten eher zu“. Mit einer relativen Häufigkeit von 20 % wurde die weitere Verwendung der Schallzahnbürste abgelehnt. Die Ergebnisse sind in einem entsprechenden Säulendiagramm (Abb. 1) dargestellt.

Mit einer relativen Häufigkeit von 60 % gaben die Proband/-innen an, nicht wieder mit der oszillierend-rotierenden Zahnbürste putzen zu wollen; 20 % der Proband/-innen waren ebenfalls eher nicht bereit, die oszillierend-rotierende Zahnbürste wieder zu benutzen. Nur zwei Proband/-innen gaben an, nach dem Versuch in jedem Fall wieder mit der oszillierend-rotierenden Zahnbürste zu putzen. Auch diese Ergebnisse werden in dem Säulendiagramm in Abbildung 2 wiedergegeben.

Die letzte Frage bezog sich auf die Bereitschaft, die beiden Zahnbürsten abwechselnd zu benutzen. Dies wurde von der Mehrheit der Befragten nicht gewünscht. So antworteten 50 % der Befragten mit der Antwortmöglichkeit D, 20 % mit der Antwortmöglichkeit E. Zwei der Befragten gaben an, beide Zahnbürsten definitiv in Zukunft abwechselnd benutzen zu wollen. Es gibt also keine Präferenz für die abwechselnde Verwendung der unterschiedlichen Arten von Zahnbürsten. Auch hier ist ein Säulendiagramm zu dieser Fragestellung dargestellt (Abb. 3).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Schallzahnbürste von der Mehrheit der Befragten in dieser Studie subjektiv bevorzugt wird.

Diskussion

Im Rahmen der Fallstudie konnten leichte Unterschiede zwischen den elektrischen Zahnbürsten in Bezug auf die Entfernung von Plaque festgestellt werden. Der QHI hat sich von der Baseline-Untersuchung zum Follow-up 2, bezogen auf die Gesamtheit der Proband/-innen, um 11,1 Prozentpunkte verschlechtert. Von der Baseline zum Follow-up 1 sind es dagegen nur 5,6 Prozentpunkte. Die Ergebnisse sind jedoch nicht statistisch signifikant, was hauptsächlich an der relativ geringen Fallzahl liegt. Für die Gesamtheit der Proband/-innen führte die Verwendung der Schallzahnbürste zu einer tendenziellen Verschlechterung der QHI-Werte. Daraus kann geschlossen werden, dass unter diesen Studienbedingungen eine bessere Mundhygiene durch die Verwendung der oszillierend-rotierenden Zahnbürste erreicht werden kann. Auch in der Mehrzahl der In-vivo-Studien, die in der Metaanalyse von van der Sluijs et al. (2020) analysiert wurden, zeigte die oszillierend-rotierende Zahnbürste einen leichten Vorteil bei der Plaqueentfernung gegenüber der Schallzahnbürste.6 Auch die systematische Metaanalyse von Thomassen et al. (2022) stellt einen geringen, aber statistisch signifikanten Vorteil der oszillierend-rotierenden Zahnbürste vergleichsweise zur Schallzahnbürste in der Plaqueentfernung dar.4 Die neue Metaanalyse von Zou et al. (2024) zur Frage, welche Bürstentechnologie einen schnelleren Übergang zu gesunden gingivalen Verhältnissen bringt, zeigt die Überlegenheit der oszillierend-rotierenden insbesondere der neuesten Technologie gegenüber der Hand- und der Schallzahnbürste.7

Im klinischen Alltag lässt sich das auf die Empfehlung an die individuellen Patient/-innen nicht so einfach übertragen. Das Putzverhalten der Patient/-innen wird im Rahmen der Individualprophylaxe überprüft, jedoch sind die Intervalle der Mundhygieneinstruktion meist zu lang, um eine optimale Umsetzung in die häusliche Mundhygiene längerfristig zu gewährleisten. Darüber hinaus hängt die Mundhygiene sehr stark von der Motivation der Patient/-innen ab.5 Die Motivation, die Schallzahnbürste anstelle der oszillierend-rotierenden Zahnbürste zu benutzen, ist bei der Mehrheit der Proband/-innen in dieser Untersuchung gegeben gewesen. Es ist zu erwägen, ob die Zahnbürste empfohlen werden sollte, die eine größere Motivation für das mechanische Biofilmmanagement auslöst oder ob das Primat auf die Effektivität der Plaqueentfernung und die Entzündungsreduktion gelegt wird. Eine Verbesserung der Plaqueentfernung konnte mit dem Umstieg auf eine Schallzahnbürste nicht durchgängig dokumentiert werden. Vier Proband/-innen erzielten mit der Schallzahnbürste bessere Putzergebnisse. Fünf Proband/-innen erzielten mit der oszillierend-rotierenden Zahnbürste bessere Putzergebnisse. Bei einer/einem Proband/-in gab es keine eindeutige Tendenz. Bei der Empfehlung einer elektrischen Zahnbürste sollten auch die anatomischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Der größere Kopf der Schallzahnbürste kann beispielsweise bei kleinen Kiefern im Molarenbereich Schwierigkeiten bereiten, die Zahnbürste zu benutzen. Darüber hinaus hängt die Zahnbürstenempfehlung von den motorischen Fähigkeiten der Patient/-innen ab. Bei motorischen Einschränkungen könnte z. B. die Schallzahnbürste empfohlen werden, deren Bürstenkopf mehr Zahnfläche abdeckt als der Bürstenkopf einer oszillierend-rotierenden Zahnbürste. Die Patient/-innen sollten ganzheitlich betrachtet werden, damit im Sinne der partizipativen Entscheidungsfindung eine für sie geeignete Zahnbürste ausgewählt und empfohlen werden kann. Eine gute Möglichkeit bieten die sogenannten Testdrive Modelle, die das Ausprobieren im Praxissetting unter hygienisch einwandfreien Bedingungen ermöglichen.

Da sich beide Zahnbürstentechnologien ständig weiterentwickeln, ist es sinnvoll, die Wirksamkeit der Zahnbürsten bei der Plaqueentfernung und der Entzündungsreduktion auch in Zukunft durch weitere vergleichende Studien zu überprüfen. Insofern relativiert sich nicht der Wert dieser Untersuchung, auch wenn die getestete Zahnbürste von zahnco® nicht mehr vertrieben wird. Da sich im Fall der kompromittierten Mundhygiene eine Verbesserung des PBI durch den Wechsel auf die Schallzahnbürste dokumentieren ließ, könnte dies Anlass geben, eine Studie in ähnlichem Design an Proband/-innen mit kompromittierter Mundhygiene durchzuführen.

Fazit

Ausgehend von der alltäglichen Frage der Patient/-innen in der Dentalhygiene nach der geeigneteren elektrischen Zahnbürstentechnologie war es das Ziel der vorliegenden Untersuchung, festzustellen, ob sich durch den Wechsel von der oszillierend-rotierenden auf die Schallzahnbürstentechnologie eine Besserung oder Verschlechterung der Biofilm- und Entzündungszeichenreduktion auf individueller Basis und über die gesamte Gruppe erzielen lässt und wie sich im Verhältnis dazu die Produktwahrnehmung in den Ergebnissen der Fragebogenauswertung äußert. Mit 60 % der Proband/-innen zeigte sich in der Mehrheit dieser Gruppe die Motivation höher, sich mit der Schallzahnbürste die Zähne putzen zu wollen. In der partizipativen Entscheidungsfindung ist daher zu erwägen, ob zu der Zahnbürstentechnologie geraten wird, die möglicherweise mit einer höheren Motivation für das mechanische Biofilmmanagement einhergeht. Eine Verbesserung der Mundhygiene war mit dem Umstieg auf die Schallzahnbürste in dieser Untersuchung nicht durchgängig dokumentierbar. Da sich beide Zahnbürstentechnologien ständig weiterentwickeln und die hier zum Vergleich herangezogene Schallzahnbürste von zahnco® nicht mehr verfügbar ist, ist es sinnvoll, die Wirksamkeit der Zahnbürstentechnologien in der Plaqueentfernung und der Reduktion der gingivalen und parodontalen Entzündungszeichen auch in Zukunft durch weitere Studien zu überprüfen. Dabei können Patient/-innen mit kompromittierter Mundhygiene in den Fokus genommen werden.

Der Artikel ist bis zum Abschnitt "Durchführung" unter dem Originaltitel "Vergleich einer oszillierend-rotierenden Zahnbürste mit einer Schallzahnbürste" im PJ Prophylaxe Journal erschienen.

Er ist auf der Basis der Bachelorarbeit von Frau Anne Nicole Gußmann entstanden, die sie zum Abschluss des Studiums Dentalhygiene & Präventionsmanagement an der EU|FH-Hochschule für Gesundheit, Soziales und Pädagogik verfasst hat.

Die dazugehörige Literaturliste steht hier bereit.

Kontakt:

Prof. Dr. Georg Gaßmann, EUFH-Hochschule für Gesundheit |Soziales | Pädagogik, Konrad-Adenauer-Straße 25, 50699 Köln, E-Mail: g.gassmann@eufh-medica.de