Prophylaxe 28.10.2024

Welchen Einfluss hat ein moderner Lifestyle auf unser Parodont?

share

Auf die Frage, welchen Einfluss ein moderner Lifestyle auf unser Parodont und damit sowohl direkt als auch indirekt auf die Allgemeingesundheit hat, soll im Folgenden eingegangen werden. Dabei wird ein Fokus auf die Aspekte Rauchen und Stress sowie daraus resultierende Lifestyle-Erkrankungen wie Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelegt.

Während moderner Lifestyle Verhaltensweisen, Freizeitgewohnheiten, Styling von Körper und Kleidung umfasst, widmet sich die Lifestyle-Medicine, auch Lebensstilmedizin genannt, den gesundheitlichen Aspekten des Lebensstils. Dabei stehen vor allem Prävention und Therapie von Lebensstil-bedingten Erkrankungen, die auch als Zivilisations- oder Wohlstandserkrankungen bezeichnet werden können, im Mittelpunkt. Die entsprechenden Maßnahmen zur Ernährung, Bewegung sowie psychologische und soziale Hilfestellungen haben auch große Bedeutung für die Zahnmedizin.Grundsätzlich kann ein moderner Lifestyle gesunde Lebensgewohnheiten umfassen (verstärktes Körperbewusstsein, sportliche Betätigung, ausgewogene Ernährung), und ein Trend dorthin ist zu verzeichnen. Allerdings überwiegen in der Bevölkerung eher ungesunde Verhaltensweisen wie beispielsweise Rauchen, ungesunde Ernährung inklusive hoher Alkoholkonsum und wenig Bewegung, sodass Zivilisationskrankheiten für die Medizin weltweit eine Herausforderung darstellen.

Vorkommen von Zivilisationserkrankungen

Betrachtet man unsere Gesellschaft unter dem Punkt Gesundheit, fallen mehrere Probleme auf: Zum einen sind in Deutschland 53 Prozent der erwachsenen Frauen und 67 Prozent der erwachsenen Männer adipös. Das entspricht einem BMI von ≥ 25 kg/m2.10, 12 Die stark vertretene Adipositas in Deutschland ist vor allem auf ein falsches „Lifestyle-Verhalten“ zurückzuführen. Bewegungsmangel, Stress und eine falsche Ernährung machen einen Großteil der Hauptursachen aus. Dabei stellt die Adipositas einen Risikofaktor für Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes dar. Diabetes mellitus in Kombination mit einer Adipositas und einem Nikotinabusus sind ein Risiko für beispielsweise Arteriosklerose. Aus der Arteriosklerose wiederum entstehen als Folge atherosklerotisch bedingte kardiovaskuläre Erkrankungen, sogenannte CVDs (cardiovascular diseases: Myokardinfarkte, periphere arterielle Verschlusskrankheit, ischämischer Schlaganfall), welche oft zum Tode führen.15

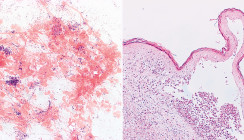

Zum anderen rauchen rund 23 Prozent der Deutschen.14 Nikotinkonsum hat enorme Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit des Konsumenten. Vor allem die karzinogene Wirkung im Kopf-Hals-Bereich ist für Zahnmediziner von Bedeutung. Neben den malignen Tumoren kommt es durch den Tabakkonsum zu lokalen Schleimhautreizungen und unter anderem zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sind erst einmal Folgeerkrankungen entstanden, entspringen daraus weitere Komplikationen und somit eine Spirale an gegenseitigen Einflüssen. Bei Diabetikern geht man von einem dreifach erhöhten Risiko aus, an einer Parodontitis zu erkranken. Bei Rauchern liegt ein 2,6-fach bis 6-fach erhöhtes Risiko vor, dass sich eine Parodontitis entwickelt.6, 7 Ein weiterer nicht zu unterschätzender, aber nur sehr wenig untersuchter Risikofaktor für eine Parodontitis ist Stress. Auch wenn Stress sehr individuell definiert wird und daher nur wenige Zahlen dazu existieren, kann man davon ausgehen, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung davon betroffen ist. Stress hat auf mehreren Ebenen direkten und indirekten Einfluss auf das Parodont und kann bidirektional in Bezug auf eine Arteriosklerose oder einen Diabetes mellitus wirken. In Abbildung 1 ist generell das Pathogenese-Schema für das Entstehen einer Parodontitis ersichtlich.

Diabetes mellitus

Beim Diabetes mellitus handelt es sich um eine Stoffwechselerkrankung einhergehend mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel, die entweder auf einem Insulinmangel (Typ 1) oder auf einer Insulinresistenz (Typ 2) beruht. Kommt es zu einem Diabetes aufgrund von genetischen Dispositionen oder infolge anderer Erkrankungen, spricht man vom Typ 3. Entsteht ein Diabetes mellitus während der Schwangerschaft, ist er dem Typ 4 zuzuordnen.

Bei Typ 1 liegt eine Zerstörung der Betazellen des Pankreas vor und daraus resultierend ein absoluter Insulinmangel. In der Regel tritt die Erkrankung in frühen Lebensjahren auf, sodass auch vom juvenilen Diabetes gesprochen wird. Therapiert wird der Typ-1-Diabetes durch eine Insulintherapie und zusätzlich durch eine Ernährungsumstellung und Bewegungstherapie.13, 25

Früher trat Typ-2-Diabetes vor allem im höheren Lebensalter auf, jedoch zeigt sich in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Prädisponierend hierfür ist neben einer genetischen Komponente Adipositas und Bewegungsmangel. Der Typ-2-Diabetes äußert sich durch eine periphere Insulinresistenz und eine Störung der Betazellen des Pankreas. Hieraus resultiert ein erhöhter Blutzuckerspiegel. Therapiert wird er in verschiedenen Therapiestufen, wobei primär durch Ernährungsumstellung und Gewichtsreduktion eine Senkung des Glucosespiegels anvisiert wird. Scheitert dies, kann auf orale Antidiabetika zurückgegriffen werden. In der dritten Therapiestufe kommt Insulin zum Einsatz.3, 13, 25

Der Typ-3-Diabetes fasst alle Formen der Diabetes mellitus-Erkrankung zusammen, welche nicht dem Typ 1 oder 2 zugeordnet werden können. Dazu zählen genetische Defekte an dem Pankreas sowie Syndrome. Ebenfalls fallen endokrine Störungen sowie durch Toxine, Viren oder Bakterien ausgelöster Diabetes mellitus in diese Gruppe.3, 13, 25 Ein Diabetes, der während der Schwangerschaft auftritt, wird dem Typ 4 zugeordnet. Durch die mit der Schwangerschaft einhergehenden Hormonveränderungen und den vermehrten Steroidhormonen kommt es zu einer Hemmung der Insulinproduktion.3, 13, 25

Komplikationen bei Diabetes mellitus

Eine Diabeteserkrankung geht mit vielen Komplikationen einher. Dazu gehören Hypertonien, Mikroangiopathien (Retinopathien), Nephropathien und Neuropathien. Das Risiko für makrovaskuläre Erkrankungen (Amputationen, Herzinfarkt, Schlaganfall) ist deutlich erhöht. Zudem haben Patienten mit Diabetes mellitus eine verzögerte Wundheilung.5, 12, 18

Einfluss auf das Parodont und Bedeutung des HbA1c-Wertes

Aber wo genau bestehen die Schnittstellen und der Zusammenhang zum Parodont? Nachweislich besteht bei Diabetikern ein dreifach erhöhtes Risiko, an einer Parodontitis zu erkranken.6, 7 Es handelt sich hierbei um eine starke gegenseitige Beeinflussung. Wie wichtig die gute Stoffwechsellage des Diabetes und damit seine Einstellung ist, zeigen verschiedene Studien. So zeigt die Studie von Katz et al.,16 dass man bei gut eingestellten Diabetikern ein ähnliches Ergebnis nach einer systematischen Parodontaltherapie erwarten kann wie bei Nichtdiabetikern. Tervonen & Oliver29 zeigten in ihrer Studie, dass gut eingestellte Diabetiker im Schnitt drei Zähne mehr aufweisen als schlecht eingestellte Diabetiker.

In den letzten Jahren konnte immer mehr die Wechselwirkung zwischen dem HbA1c-Wert und einer stabilen Parodontitis demonstriert werden.6 Unter dem HbA1c-Wert versteht man glykiertes Hämoglobin, welches den mittleren Blutzuckerwert über ungefähr drei Monate anzeigt und damit Rückschlüsse zur Einstellung des Diabetes mellitus zulässt. Er wird auch als „Langzeit-Blutzucker“ bezeichnet. Der festgelegte Referenzwert für die Parodontitisklassifikation liegt bei 7 Prozent, was 53 mmol/mol entspricht.11 Er bestimmt das Grading, also die wahrscheinliche Progressionsrate der Parodontitis. Hier wird zwischen einem Nichtdiabetiker (Grad A), einem gut eingestellten Diabetiker mit einem HbA1C-Wert von < 7 mmol/mol (Grad B) und einem schlecht eingestellten Diabetiker mit einem HbA1c-Wert von ≥ 7 mmol/mol (Grad C) unterschieden (Tab. 1). Diese Einteilung beruht auf Daten, dass bei einem schlecht eingestelltem Diabetes mellitus das Fortschreiten der Erkrankung beschleunigt ist und mit einer erhöhten Zahnverlustrate einhergeht.26, 27, 29 Darüber hinaus konnten zahlreiche Studien zeigen, dass bei schnell voranschreitendem Diabetes oder einer schweren Parodontitis der HbA1c-Wert meist erhöht ist. Im Gegenzug zeigt sich eine Stabilität des HbA1c-Wertes bei einer managebaren bzw. einer gut therapierten Parodontitis.8 Eine parodontale Behandlung konnte den HbA1c um etwa 0,4 Prozent reduzieren.4

Rauchen

Die Gründe, warum ein Mensch raucht, sind vielfältig. Zum Stressabbau, aufgrund der anregenden Wirkung oder wegen der sozialen Interaktion. Die Nebenwirkungen sind bekannt und nicht wegzudiskutieren, durch die Bilder auf den Verpackungen sollte dies jedem Konsumenten klar sein. Aber was macht den Tabakkonsum so gefährlich? Wenn Tabak verbrennt, entstehen unter anderem polyzyklische und aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen (z. B. Blausäure, Formaldehyd), Acetalaldhyd, N-Nitrosoverbindungen und Schwermetalle, Benzol, p-Hydrochinon, welche alle als krebserzeugend eingestuft werden und ebenfalls massiv die Schleimhäute reizen.22

Direkte und indirekte Wirkung auf das Parodont

Bei Rauchern kommt es zu einer Verschiebung des oralen Mikrobioms in den anaeroben Bereich. Die Durchblutung ist durch die Vasokonstriktion reduziert und kann Diagnoseparameter wie zum Beispiel den Bleeding on Probing-Wert (BOP) verfälschen. Zudem kommt es zu einer Hemmung der Zellaktivität und der Kollagenbildung. Im Weiteren ist der Speichelfluss reduziert, was eine rapidere Plaque- und Zahnsteinbildung bewirkt. Auch das Immunsystem kann durch die Schädigung der Phagozytose und neutrophilen Granulozyten sowie einer verringerten Antikörper-Produktion eingeschränkt werden. Die daraus folgenden Auswirkungen auf das Parodont sind nicht zu unterschätzen. Raucher haben ein 2,6- bis 6-fach höheres Risiko, an einer Parodontitis26 sowie ein 4- bis 7-fach höheres Risiko, an einer NUG (nekrotisierenden ulzerierenden Parodontitis) zu erkranken.24 Zudem korreliert das Ausmaß des Knochenverlusts mit dem Nikotinkonsum und es gibt eine deutliche Assoziation mit einer Periimplantitis. Generell ist bei Rauchern die Wundheilung deutlich schlechter, was im Gegenzug zu geringeren Therapieerfolgen führt (Attachmentgewinne zwischen 25 und 65 Prozent geringer als bei Nichtrauchern).30

Komplexes Geflecht von Nebenwirkungen

Rauchen ist häufig kombiniert und assoziiert mit einer schlechteren Mundhygiene sowie einem erhöhten Stresslevel und dem Konsum von Alkohol und Zucker, wodurch weitere Komplikationen angestoßen werden können. Das Karzinomrisiko steigt erneut an, das Kariesrisiko steigt bei mangelnder Remineralisation der Zähne. Zudem sind viele Mundschleimhautveränderungen wie Leukoplakien stark mit dem Rauchen assoziiert. Neben Diabetes hielt auch Rauchen als Risikofaktor Einzug in das Parodontitis-Klassifikationsschema und modifiziert das Grading entscheidend (Gradmodifikatoren). Ein Zigarettenkonsum von < 10/Tag kann bei einem geringen altersbezogenen Knochenabbau und Fehlen von Diabetes den Grad A auf Grad B erhöhen. Bei starken Rauchern mit einem Zigarettenkonsum von ≥ 10 Zigaretten/Tag erwartet man eine rasche Progressionsrate mit der Einordnung in Grad C (Tab. 1).

Arteriosklerose

Bei der Arteriosklerose handelt es sich um eine Gefäßerkrankung, bei der es zu einer Verdickung der Gefäßwände und zu Ablagerungen im Gefäßlumen kommt. Diese Ablagerungen werden als „Plaques“ bezeichnet, sind jedoch im Wortsinne von der Zahnplaque abzugrenzen. Daraus folgt eine Veränderung des Blutflusses in dem betroffenen Bereich. Verschließt sich das Gefäß, entweder lokal durch zunehmende Ablagerung oder kommt es zu Gefäßverschlüssen durch ausgeschwemmte Plaque, erleidet der betroffene Patient einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Die betroffenen Gefäße neigen auch dazu, spröde und brüchig zu werden. Es kann zu Einrissen in der Gefäßwand kommen, wodurch Blutungen (Hirnblutungen) oder auch Aneurysmen entstehen können.15

Im Hinblick auf das Parodont besteht eine Assoziation der Arteriosklerose mit den paropathogenen Bakterien Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia und dem Fusobacterium nucleatum. Diese Bakterien nehmen Einfluss auf die Plaque- und Atherombildung, beschleunigen diese und führen zum Fortschreiten der Arteriosklerose. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen einer bestehenden Bakteriämie bei schlechter Mundhygiene/Parodontitis und einer Arteriosklerose. Studien belegen den Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Parodontitis. Eine bestehende Parodontitis kann das Herzinfarktrisiko 1,5-fach erhöhen.2, 15

Eine Studie aus den 90er-Jahren2 konnte aufzeigen, dass Parodontitis ein 1,5-faches Risiko für die gesamte Anzahl an koronaren Herzerkrankungen (Infarkt, Angina pectoris, Tod) darstellt, im Vergleich dazu hat das Gesamt-Cholesterin einen Risikofaktor von 1,6. Betrachtet man die tödlichen Herzinfarkte, so hat die Parodontitis mit 2,0 sogar ein höheres Risiko als das Rauchen.1, 5 Des Weiteren besteht bei der Parodontitis ein 3-faches Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, während bei bestehender familiärer Prädisposition das Risiko für einen Schlaganfall (nur) bei 1,5 liegt. Insgesamt ist das Rauchen weiterhin der größte Risikofaktor (3,5-fach) für einen Schlaganfall (s. Abb. 2).

Stress

Ein weiterer, eher weniger beachteter Risikofaktor für eine Parodontitis (da schwer zu messen), stellt Stress dar. Im Alltag und als Leistungsgesellschaft leiden viele Menschen in Deutschland unter Stress. Das RKI zeigte im MENTAL-HEALTH-SURVEILLANCE-BERICHT QUARTAL 2/2023 einen Anstieg der Stressbelastung und der depressiven Symptome.19 Eine anhaltende Stressbelastung kann auch Auswirkungen auf unser Parodont haben. Muayama et al. und Salvi et al.21 zeigten den Zusammenhang zwischen Stress und einer nekrotisierenden ulzerierenden Gingivitis (NUG) auf. Zudem kommen in stressreichen Lebensphasen weitere Risikofaktoren hinzu, wie zum Beispiel (vermehrtes) Rauchen und schlechte Ernährung. Dabei beginnt der Pathomechanismus mit der Verschiebung der IL-1β- und IL-6-Spiegel. Durch den erhöhten Cortisolspiegel kommt es zu einer Hemmung des Zytokins (TNFα), der Mastzellen, der Makrophagen und neutrophilen Granulozyten. Wie in Abbildung 1 ersichtlich, kann der Anstieg von anderen Zytokinen zu einer Zerstörung von Bindegewebe und Knochen führen. Ebenfalls ist ersichtlich, dass Verhaltensrisikofaktoren modellierend auf die supra- und subgingivale Biofilmbildung sowie auf die Immun- und Entzündungsantwort des Körpers wirken. Eine Verschiebung des Gleichgewichts führt zu einer primär reversiblen Gingivitis, jedoch bei anhaltendem Zustand zu einer Parodontitis. Dies geschieht durch eine Verschiebung der oralen Flora in den anaeroben Bereich und ein vermehrtes Vorkommen paropathogener Keime wie beispielsweise Tannerella forsythia. Schon Moss et al.20 zeigten, dass Patienten mit dem Pathogen Tannerella forsythia und Depression etwa 5,3-mal häufiger eine etablierte Parodontitis aufweisen.

Darüber hinaus geht Stress häufig mit einer Verhaltensänderung einher. Es kommt zu einer Vernachlässigung der häuslichen Mundhygiene, einem verminderten Speichelfluss und einem erhöhten Konsum an Genussmitteln (Alkohol/rauchen/ungesunde Ernährung). Dies führt zu einem deutlichen Anstieg des Biofilms und der Plaque-Akkumulation, was ebenfalls eine Verschiebung der oralen Flora in den anaeroben Bereich zur Folge hat.17 Neben dem erhöhtem Parodontitisrisiko ist häufig das Kariesrisiko ebenfalls erhöht.Auch Bruxismus, Pressen oder anderweitige Parafunktionen können bereits bestehende Pathologien verstärken (Kurer et al., da Silva et al.).17 Eine interessante Studie, die psychischem Stress bei Personen mit finanziell angespannten Verhältnissen untersuchte, zeigte einen Zusammenhang zwischen psychischem Stress und einem stärkeren Attachment- und Knochenverlust (Genco et al.).8 Auch hier kommt es häufig zu einer Kaskade an Folgeschäden: Depressive oder gestresste Menschen leiden häufiger an Bewegungsmangel, der wiederum zu Übergewicht und zu einer Adipositas führen kann.9 Auch die durch Stress ausgelöste Parodontitis kann einen negativen Einfluss auf eine bestehende Ateriosklerose oder einen Diabetes mellitus nehmen oder diese verstärken.

Fazit

Verhaltensweisen im modernen Lifestyle und die daraus entstehenden Folgeerkrankungen für die individuellen Personen haben einen wesentlichen Einfluss auf das Parodont sowie auf eine schon bestehende Parodontitis und beschränken Therapiemöglichkeiten sowie -erfolge. Sinnvoll ist hierbei vor allem die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten sowie Zahnmedizinern, um optimale Therapieergebnisse erzielen zu können. Wenn möglich, sollten sogenannte beeinflussbare Risikofaktoren wie das Rauchen und Stress reduziert oder noch besser eingestellt werden. Erkrankte sollten über eine gesunde Ernährung, ausreichende Bewegung im Alltag und über verschiedene Möglichkeiten der häuslichen Mundhygiene informiert und instruiert werden.

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im PJ Prophylaxe Journal erschienen.

Weitere Autorin: Denise Zschach