Endodontologie 13.12.2022

Komplexe Revision zweier Oberkieferzähne mit Langzeit-Recall

share

Bereits wurzelkanalbehandelte Zähne mit persistierenden apikalen Parodontitiden oder Osteolysen werden trotz großer Fortschritte in der Endodontologie mitunter auch heute noch extrahiert und nachfolgend durch ein Implantat ersetzt, obwohl eine kunstgerechte Revision den Zahnerhalt bewirken könnte. Der vorliegende Fallbericht zeigt, dass endodontische Behandlungen auch bei umfangreich vorgeschädigten Zähnen langfristig funktionieren und konsiliarisch abgestimmte Konzepte unter Kombination von Endodontie und Implantologie zum Erfolg beitragen.

Eine zu diesem Zeitpunkt 58-jährige Patientin wurde von einer kieferchirurgischen Praxis zur endodontologischen Beratung überwiesen. Anlass waren ein dort zur Prä-Implantationsplanung gefertigtes DVT (Abb. 1) und die dabei festgestellten Befunde. Zahn 24 war im Vorfeld extrahiert worden, er sollte durch ein Implantat ersetzt und später beim Hauszahnarzt mit einer Krone versorgt werden. Das Großfeld-DVT zeigte bei genauer Betrachtung der entsprechenden Schnittbilder an den benachbarten Zähnen 25 und 27 unvollständige Wurzelfüllungen, ferner Hinweise auf unbehandelte Kanalsysteme sowie periapikale Osteolysen (Abb. 2–4). Da zum einen bestehende entzündliche Prozesse die Einheilung eines in anatomisch benachbarten Bereichen inserierten Implantats kompromittieren können und zum anderen der langfristige Erhalt auch vorgeschädigter Zähne als übergeordnetes Behandlungsziel mit der Patientin festgelegt worden war, wurde die Planung von endodontischen Revisionen bei Zahn 25 und 27 abgestimmt.

Fallbeschreibung

Bei der klinischen Untersuchung waren die Zähne mit ca. 25 Jahre alten Kronen versorgt, beide Zähne waren weder perkussionsempfindlich noch druckdolent. Die Sondierungstiefen lagen bei 3–4 mm, der Lockerungsgrad von Zahn 25 wurde mit 1–2 bewertet, der von Zahn 27 mit 0–1.

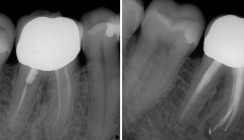

Es wurde ein diagnostisches Einzel-Röntgenbild von Zahn 25 und 27 (Abb. 5) gefertigt. Dabei fiel auf, dass, bedingt durch die anatomischen Überlagerungen von Sinusboden und Jochbein, die in den DVT-Schnitten sichtbaren Läsionen kaum wahrnehmbar erschienen. Dies ist bei osteolytischen Prozessen, die noch nicht die Kortikalis durchbrochen haben, sehr häufig der Fall.1 Aus diesem Grund ist die überlagerungsfreie Darstellung anatomischer Strukturen mithilfe eines DVT für eine sichere Diagnose eine wichtige Ergänzung herkömmlicher zweidimensionaler Röntgenbilder. In vielen Fällen ermöglicht eine dreidimensionale Abbildung sogar erst die Entdeckung periapikaler Läsionen.2 Kritisch angemerkt sei, dass ein GroßfeldDVT, wie hier zur Implantatplanung angefertigt, für endodontische Fragestellungen nur bedingt geeignet ist. Ein hochauflösendes Kleinfeld-DVT, z. B. mit einem Volumen von 40 x 40 mm, ist erheblich detailreicher und ermöglicht eine sehr viel präzisere Diagnostik und Behandlungsplanung. Im vorliegenden Fall wurde auf ein zusätzliches DVT im Hinblick auf eine Minimierung der Strahlenbelastung jedoch verzichtet.

Behandlung - Fall 1

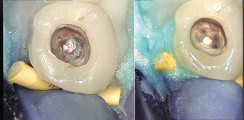

Nach erfolgter Behandlungskonzeption wurde die Revision von Zahn 25 einzeitig durchgeführt. Die vorhandene Krone wurde unter dem Mikroskop (ProErgo®, ZEISS) trepaniert (Abb. 6), danach wurde die alte Wurzelfüllung entfernt, teilweise mit rotierenden Instrumenten (ProTaper® D1–D3, Dentsply Sirona), teilweise sonoabrasiv (VDW.ULTRA®, VDW), da in diesem Fall zwei apikal konfluierende Kanalsysteme vorlagen, deren komplexe Gestalt mit den runden Querschnitten rotierender Instrumente nicht ausreichend erfasst werden kann. Die Bestimmung der Arbeitslänge geschah endometrisch (Root ZX®, J. Morita Europe) und wurde röntgenologisch überprüft (Abb. 7).

Die anschließende Präparation der Kanäle geschah vollrotierend (HyFlex CM®, COLTENE). Die massive Infektion des Kanalwanddentins erforderte eine erhebliche Aufbereitungsgröße, bestimmt durch Apical Gauging: Rotierend bis Größe 60.04, gefolgt von manueller Präparation mit K-Feilen bis zur ISO-Größe 80. Während der gesamten Aufbereitung wurde permanent mit erwärmtem NaOCl 6 % gespült (CanalPro®, COLTENE), die Aktivierung der Flüssigkeit geschah mittels Schallenergie (EDDY®, VDW). Nach erfolgter Abschlussspülung (EDTA 17 %, gefolgt von NaOCl 6 %) sowie Kanaltrocknung mit sterilen Papierspitzen und Alkohol wurde im apikalen Drittel ein MTA-Plug (MTA Angelus®, Angelus) auf einem Kollagenwiderlager (collacone®, Straumann) eingebracht (Abb. 8 und 9). Der Vorteil dieser Technik ist das Vermeiden einer Extrusion von Wurzelfüllmaterial, was bei dem gegebenen großen Kanalquerschnitt, der ausgeprägten Osteolyse und der Nähe zum Sinusboden bei klassischer Guttapercha-Fülltechnik in warm-vertikaler Kompaktion eindeutig risikobehaftet gewesen wäre. Nach Röntgenkontrolle des MTA-Plugs wurde dieser mit erwärmter Guttapercha überschichtet (Abb. 10). Ergänzend sei erwähnt, dass die Platzierung der Kofferdamklammer bewusst auf dem Nachbarzahn 26 stattfand, da bei einer vorab im DVT bestimmbaren eher kurzen Arbeitslänge (18 mm) Überlagerungen in zu fertigenden Röntgenbildern durch die Klammer so von vornherein vermieden werden konnten. Der Verschluss des Zahnes nach Konditionierung mittels Sandstrahler wurde adhäsiv unter dem Mikroskop durchgeführt, verwendet wurde ein dualhärtendes Adhäsivsystem (ExciTE® DSC, Ivoclar Vivadent) und zwei Komposite (Rebilda DC®, Voco; Filtek Supreme® A3 Dentin, 3M Espe). Ferner wurde ein Glasfaserstift (D.T. Light-Posts Illusion X-RO®, VDW) zur Erhöhung der Retention in das Aufbaumaterial eingebettet (Abb. 11).

Behandlung - Fall 2

Zwei Monate später wurde Zahn 27 revidiert, dieses Mal zweizeitig aufgrund der Komplexität des Falles. Nach der Trepanation zeigte sich ein in Kunststoff eingebetteter Glasfaserstift (Abb. 12). Dieser wurde mit filigranen Hartmetallfräsern (EndoExplorer® 1, Komet) freigelegt und dann mit Munce-Bohrern® (CMJ Engineering) absteigender Größe schrittweise entfernt. Unter dem Kunststoff fand sich ein massiv kontaminiertes Pulpakavum mit nekrotischem Gewebe, der Kanal mb1 war bei der Erstbehandlung nicht präpariert worden (Abb. 13). Die Revision der alten Wurzelfüllung wurde analog zu Fall 1 durchgeführt. Dabei fand sich unterhalb des entfernten Stiftes eine kleine Perforation im palatinalen Kanal. Nach endometrischer und röntgenologischer Längenbestimmung (Abb. 14) wurde initial rotierend aufbereitet. Die apikalen Anteile der Kanäle mb1, mb2 und distobukkal erwiesen sich als obliteriert. Die chemische Präparation des Kanalsystems erfolgte wie bei Zahn 25 mit Natriumhypochlorit 6 %, schallaktiviert und erwärmt. Der Zahn erhielt eine medikamentöse Einlage mit Calciumhydroxid (UltraCal®, Ultradent Products) und wurde adhäsiv mit Komposit verschlossen. Zehn Tage später fand die abschließende Aufbereitung statt: Die obliterierten Regionen wurden sonoabrasiv und mit vorgebogenen Stahlfeilen (C+ Feile®, Dentsply Sirona) erschlossen, bevor nach Apical Gauging die finale rotierende Präparation erfolgte (HyFlex CM®, COLTENE): Aufbereitungsgrößen der konfluierenden Kanäle mb1 und mb2 bis 35.06, distobukkal 40.06 und palatinal 60.04.

Abschlussspülung analog zu Fall 1 mit EDTA 17 % und NaOCl 6 %, Aktivierung 3 x 20 Sekunden (EDDY®, VDW).Palatinal wurde ein MTA-Plug zum Verschluss des apikalen Drittels und der Stiftperforation eingebracht. Die Kontrolle des MTA-Plugs erfolgte zusammen mit den nach sorgfältigem Conefit eingebrachten Guttapercha-Masterpoints (Autofit®, Kerr; Abb. 14).Die Obturation wurde mit Guttapercha und AH Plus® Sealer (Dentsply Sirona) in warm-vertikaler Kompaktion ausgeführt (elementsfree®, Kerr; Abb. 15 und 16). Der adhäsive Verschluss erfolgte entsprechend der Beschreibung in Fall 1 mit Komposit und einem in den palatinalen Kanal eingebrachten Glasfaserstift (Abb. 17).

Kritische Beurteilung

Die röntgenologischen und klinischen Nachuntersuchungen erfolgten nach sechs, zwölf (Abb. 18) und vierundzwanzig Monaten (Abb. 19). Da die Patientin völlig beschwerdefrei war und die postoperativen Aufnahmen keine Hinweise auf entzündliche Prozesse gaben, war in Regio 24 durch den überweisenden Kieferchirurgen ein Implantat eingebracht und dieses später vom Hauszahnarzt mit einer Krone versorgt worden.

Sechs Jahre später stellte sich die Patientin erneut vor, da im rechten Unterkiefer in Regio 46 und 47 nach Entfernung des Weisheitszahnes 48 in der kieferchirurgischen Praxis weitere Implantate inseriert worden waren (Abb. 20). In diesem Zuge wurde die Patientin zur Röntgenkontrolle der endodontisch behandelten Zähne 25 und 27 erneut überwiesen. Die Aufnahme von Zahn 25 und 27 sechs Jahre post OP (Abb. 21) zeigt auch nach dieser langen Zeit, bei den bereits erwähnten Einschränkungen zweidimensionaler Abbildungen in der Beurteilbarkeit, reizlose apikale Verhältnisse. Allerdings fand sich ein Konkrement an der Distalfläche der Wurzel von Zahn 27, ein Hinweis auf mögliche parodontale Probleme.

Die klinische Untersuchung erwies, dass es im Laufe der Jahre durch eine marginale Parodontitis zu einer erheblichen gingivalen Rezession gekommen war – mit freiliegenden Kronenrändern an den Palatinalflächen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für eine Rekontamination der Kanalsysteme dar, da die Kronenränder der mittlerweile über 30 Jahre alten Kronen bereits kariös unterminiert waren. Insofern erfolgte die umgehende Rücküberweisung an den Hauszahnarzt mit der Bitte um zeitnahe Erneuerung des Zahnersatzes.

Fazit

Die vorliegende Fallbeschreibung zeigt, dass der Erhalt von Zähnen durch endontische Behandlungen und der Ersatz von Zähnen durch Implantate kein Widerspruch ist, anders als mitunter wahrgenommen. Ganz im Gegenteil ermöglicht eine Beseitigung von Osteolysen durch endodontische Interventionen eine Risikominimierung bei benachbarten Implantaten. Umgekehrt bedeutet ein Implantat zum Ersatz fehlender Zähne in Nachbarschaft eines wurzelkanalbehandelten Zahnes eine Optimierung der Kaukraftverteilung und ist der Verwendung eines endodontisch behandelten Zahnes als Brückenanker klar vorzuziehen.

Schlussfolgerung

Endodontische Revisionen auch stark kompromittierter Zähne sind über lange Zeit erfolgreich. Allerdings ist dies an verschiedene Voraussetzungen gekoppelt:

- Endodontologische Expertise und gute technische Rahmenbedingungen (Mikroskop, DVT) sind zur Lösung komplexer Behandlungsfälle von grundlegender Bedeutung.

- Die Einbettung in ein Konzept, das prothetische, funktionale und parodontologische Aspekte berücksichtigt, ist eminent wichtig.3

- Die Langzeitprognose endodontischer Behandlungen wird durch die Qualität der definitiven Restauration des Zahnes (Krone, Füllung etc.) entscheidend beeinflusst.

- Insofern ist dieser Beitrag ein klares Plädoyer für ein gut funktionierendes Netzwerk von Endodontologen, Kieferchirurgen, Parodontologen und restaurativ tätigen Kollegen, um im Sinne der Patienten ein individuell abgestimmtes und langfristig erfolgreiches Gesamtbehandlungskonzept zu ermöglichen.

Eine Literaturliste steht hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im Endodontie Journal erschienen.