Implantologie 21.10.2013

Die Titanverträglichkeit in der Implantologie

share

Die chronischen, entzündungsbedingten Krankheiten stellen medizinisch als auch volkswirt- schaftlich eine zunehmende Herausforderung dar. In der andauernden direkten oder auch indirekten proentzündlichen Aktivierung des Immunsystems liegt der Schlüssel für nahezu alle chronischen systemischen Erkrankungen. Der Einsatz einer spezifischen präimplantologischen Diagnostik und individuell verträglicher Werkstoffe unterstützt die Vermeidung entzündungsfördernder implantologischer Triggerfaktoren. In diesem Zusammenhang kommt dem Implantatwerkstoff Titan eine besondere Stellung zu. Dr. Elisabeth Jacobi-Gresser gibt im Folgenden ihre Einsichten zu diesem komplexen Thema wieder.

Seit mehr als 40 Jahren finden Implantate aus Reintitan mit rauen Oberflächen Anwendung. Titan galt in der dentalen Implantologie bisher als absolut biokompatibel und findet zunehmend Anwendung in der Orthopädie als Gelenkersatzmaterial. Mit der stetig wachsenden Zahl inserierter Titanimplantate steigt auch die Zahl der Patienten, die eine Gewebeentzündung um das Implantat entwickeln oder einen frühzeitigen Implantatverlust erleiden. In den letzten Jahren wird der Periimplantitis auch in der implantologischen wissenschaftlichen Literatur zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Neben Raucherstatus, Knochenqualität, allgemeinem Gesundheitszustand des Patienten, Wahl des Implantatsystems und Operationsverlauf wird in erster Linie die Biofilmausbildung als bakteriologische Ursache von Entzündungen durch mangelnde Mundhygiene betrachtet. Eine nicht zu vernachlässigende Ursache für Implantatmisserfolge liegt jedoch in der Entwicklung unerwünschter Entzündungsreaktionen auf Implantat-Abriebpartikel, die zur fehlenden knöchernen Integration führen. Als ein auf Sauerstoff stark reagierendes Metall bildet Titan Oxidschichten auf seiner Oberfläche aus,die zur Passivierung führen und Schutz vor Korrosion bieten (Solar et al. 1979). Diese raue Implantatoberfläche fördert einerseits die Osseointegration, begünstigt andererseits aber auch einen Partikelabrieb (Wenneberg et al. 2004). Eine Arbeitsgruppe der orthopädischen Universitätsklinik Charité in Berlin konnte nachweisen, dass unspezifische Entzündungsreaktionen durch freigesetzte Titanpartikel aufgrund von Aktivierung der Gewebemakrophagen um Hüftgelenksimplantate entstehen können (Rader et al.1999, Dörner et al. 2006). Bereits die mechanische Reibung beim Einbringen des Implantates als auch die Mikrobewegungen im Mikrometerbereich bei Belastung führen zum Abrieb der im Nanometerbereich liegenden dünnen Oxidschichten, die das umliegende Knochengewebe infiltrieren (Frisken et al. 2002). Der immunologische Mechanismus, der für eine mögliche periimplantäre Entzündung und einen konsekutiven Implantatverlust verantwortlich ist, wurde beschrieben (Nakashima et al. 1999).

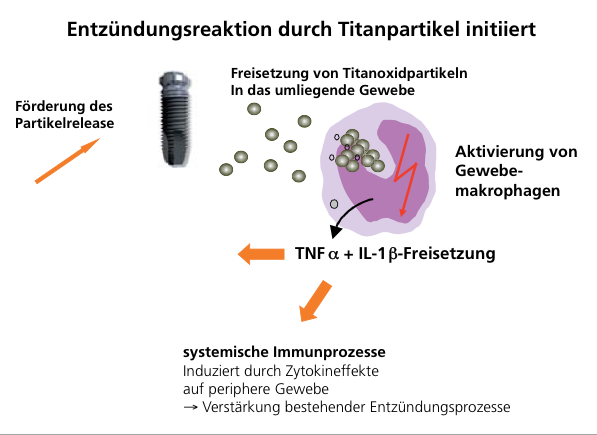

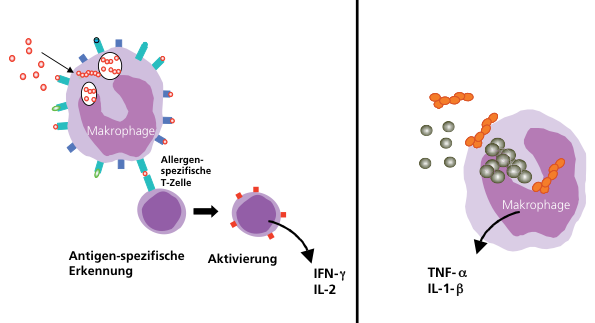

Abb. 1: Titanoxidpartikel induzieren in Gewebemakrophagen die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine.

Im neutralen Medium, also bei ph 7, bildet Titan eine Oxidschicht aus, die vor Korrosion schützt. Makrophagen reagieren nach Kontakt mit ins umgebende Gewebe disseminierten Titanoxidpartikeln mit der Ausschüttung proentzündlicher Zytokine wie Tumor-Nekrose-Faktor-α(TNF-α) und Interleukin-1 (IL-1)(Abb.1). Vergleicht man die stimulierende Potenz verschiedener Materialien, so stimulieren Titanoxidpartikel Makrophagen weit stärker als Aluminium- und Zirkonoxidpartikel (Abb. 2, Sterner et al. 2006).

Abb. 2: Ergebnisse der Studie von Sterner et al., TNF-α-Ausschüttung auf Implantatmaterialien.

Die „individuelle“ Titanunverträglichkeit

Immunreaktionen auf Titan sind häufiger als bisher angenommen, wobei im Fall des in der dentalen Implantologie verwendeten Reintitans nicht die allergenspezifische lymphozytäre Reaktion eine Rolle spielt, sondern die unspezifische makrophagozytäre Entzündungsreaktion auf die Abriebpartikel. Physiologischerweise reagieren Makrophagen nach Kontakt mit Titanpartikeln mit einer Freisetzung proentzündlicher Zytokine, deren Ausmaß allerdings individuell verschieden ist. Die häufigste Ursache für Titanpartikel-induzierte Entzündungsreaktionen ist daher die gesteigerte Abwehrreaktion von Gewebemakrophagen (Osteoklasten, Bindegewebsmakrophagen) auf Titanpartikel in unmittelbarer Nähe zum Implantat, wobei Partikelgrößen zwischen 1 und 5 μ einen besonderen Reiz für Makrophagen darstellen.

Die individuelle Suszeptibilität (Empfänglichkeit) für Triggerfaktoren bestimmt das Ausmaß der Wechselwirkungen mit dem Organismus. Die Grundlage für übersteigerte Reaktionen auf Titanoxidpartikel liegen in individuell vorkommenden Polymorphismen in den Genen der proentzündlichen Schlüsselzytokine TNF-α, Interleukin-1 und IL-1RA (Laine et al. 2006). Diese prädisponierenden Gen-Konstellationen kommen mit einer Häufigkeit von ca. 15–20 % in der Bevölkerung vor (von Baehr, 2009). Mit einem molokularbiologischen PCR-Test aus Blut- oder Schleimhautzellen ist die Bestimmung dieser vier funktionell relevanten Polymorphismen möglich und dies erlaubt je nach Gen-Konstellation eine Graduierung der Entzündungsneigung von Normo-Responder (Grad 0–1) bis zu den überentzündlich reagierenden High-Respondern (Grad 2, 3 und 4). Es ist bekannt, dass Patienten mit High-Responder-Genstatus eine erhöhte Empfindlichkeit für parodontale und periimplantäre Entzündungen aufweisen (Kornman et al. 2003).

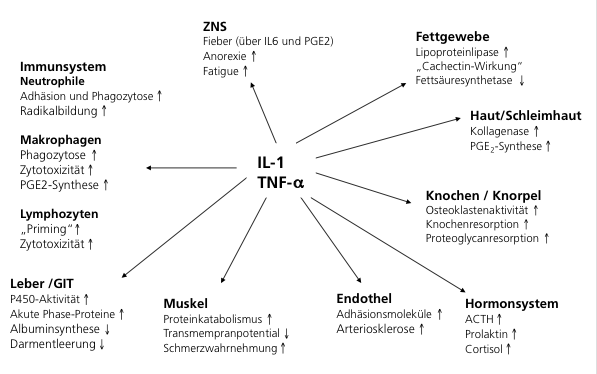

Abb. 3: Effekte von TNF-α und IL-1 auf Zielzellen.

TNF-α und IL-1 sind Schlüsselmediatoren für systemische Entzündungen

Die Ausschüttung der Zytokine TNF-α und IL-1 hat nicht nur lokale, sondern auch systemische Auswirkungen. Als proentzündliche „Alarmzytokine“ initiieren sie komplexe Immunreaktionen. Alle durch die genannten Zytokine vermittelten Effekte dienen der Effizienz der Immunantwort bei der Abwendung einer Gefahr für den Organismus. Dies ist sehr sinnvoll im Fall einer bakteriellen Infektion als Auslöser, wohl aber kaum bei einer fortbestehenden, nicht physiologisch beherrschbaren Titanoxidpartikel-induzierten Immunreaktion (Abb. 3).

Diagnostik der Titanüberempfindlichkeit

Der Nachweis einer immunologischen Reaktion auf Titan kann durch den Titanstimulationstest geführt werden. Dieser Zellfunktionstest aus 10 ml Heparinblut wurde speziell für diese Fragestellung entwickelt (Dörner et al. 2006).

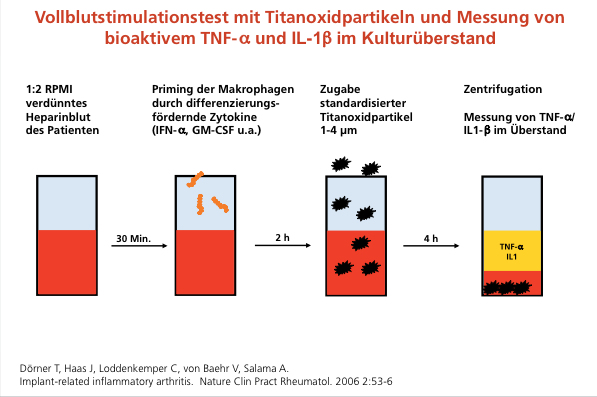

Abb.4: Stimulationstest mit Titanoxidpartikeln und Messung von bioaktivem TNF-α und IL-1β.

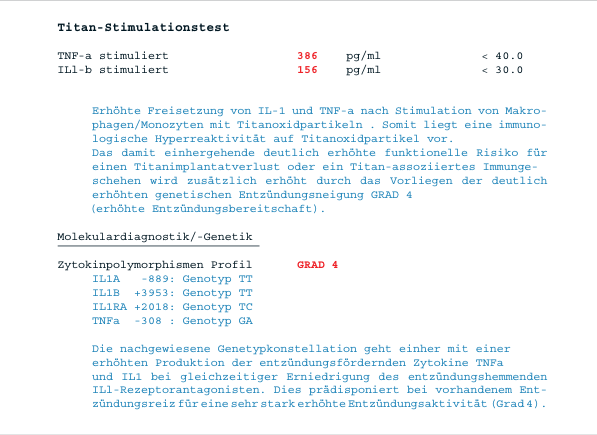

Bei diesem Blutstimulationstest wird eine übersteigerte Aktivität ausdifferenzierter Makrophagen nach zweistündigem Kontakt mit standardisierten Titanoxidpartikeln durch Messung von TNF-α und IL-1 im Zellüberstand gemessen (Abb. 4). Das Untersuchungsergebnis kann sowohl vor einer Implantation eine wesentliche Entscheidungshilfe sein als auch bei kurativen Fragestellungen nach erfolgter Implantation. In dem zweiten zur Verfügung stehenden Verfahren werden die bekannten Polymorphismen in den Genen für TNF-α, IL1-α, IL1-β und dem IL1-Rezeptorantagon ist direkt nachgewiesen. Dieses molekulargenetische Verfahren hat den Vorteil, dass es nicht von aktuellen Entzündungsgeschehen oder immunsuppressiven Therapien beeinflusst wird. Patienten mit dem Grad 2–4 gelten als High-Responder und somit als Risikopatienten für eine Titanpartikel-assoziierte Periimplantitis (Abb. 5). Neben den bis dato verdächtigten Ursachen für Periimplantitis und vorzeitigem Implantatverlust wie Entzündung durch mangelnde Mundhygiene, Rauchen oder ein ungenügendes Operationsprotokoll haben die dargelegten immunologischen Mechanismen eine weitere nicht zu vernachlässigende Bedeutung. Da es sich bei der individuell genetisch determinierten Reagibilität der Gewebemakrophagen auf Titanoxidpartikel um eine Reaktion des unspezifischen Immunsystems handelt, bedarf es keiner vorhergehenden Sensibilisierung über eine vorausgegangene Exposition mit Titanoxidpartikeln. Dies ist ein entscheidender Unterschied zur Diagnostik der echten Metall-Typ-IV-Allergie, bei der metallspezifische T-Zellen sich erst nach Erstkontakt entwickeln und somit auch erst nach stattgefundener Sensibilisierung im Labor nachweisbar sind. Die Unverträglichkeit auf Titan ist keine Allergie, sondern eine unspezifische Entzündungsreaktion der Makrophagen auf Titanoxidpartikel (Abb. 6).

Abb. 5: Musterbefund mit ausgeprägter Reaktion auf Titanoxidpartikel und genetischer High-Responder-Konstellation

Bei Patienten mit positivem Befund reagieren die Makrophagen im Implantationsgebiet auf frei werdende Titanpartikel hyperaktiv und induzieren eine zunächst lokale, später aber auch systemische Entzündung. Zentralnervöse Effekte wie Fieber, grippeähnliche Symptome, Fatigue, Gelenk-, Muskel- und Gliederschmerzen können auftreten und werden bisher aber in aller Regel nicht mit einem Titanimplantat oder einer Periimplantitis in Zusammenhang gebracht.

Oxidierte Titanpartikel setzen keine Ionen mehr frei und sind daher im Gegensatz zu anderen Metall-Ionen nicht mehr zur Bildung von Metall-Protein-Komplexen (Haptenen) fähig. Da aber Haptene ursächlich für die Bildung von metallspezifischen T-Zellen (Sensibilisierung) sind, ist ein Lymphozytentransformationstest (LTT), der spezifische T-Zellen nachweist, zum Nachweis einer Titanunverträglichkeit in der Regel nicht zielführend. In Titanimplantaten können allerdings sehr wohl verunreinigende Metalle wie z.B. Nickel, Vanadium oder Aluminium vorhanden sein, die in definierter Menge allerdings in prothetischen Aufbaustrukturen enthalten sind. Auf diese Metalle können Sensibilisierungen im LTT nachweisbar sein. Daher wurde ein Screening-Profil entwickelt, welches aus 20 ml Heparinblut und 5 ml Vollblut die oben genannten Metalle auf Typ IV- Sensibilisierungen untersucht. Mit einem LTT können darüber hinaus ebenso mögliche Sensibilisierungen auf Legierungsmetalle der Suprakonstruktionen und auf Befestigungszemente nachgewiesen werden.

Abb. 6: Lymphozytäre Entzündungsreaktion bei Typ-IV-Allergie im Unterschied zur monozytären Immunreaktion bei Titanpartikel-induzierter Entzündung.

Eine erste von der Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin initiierte retrospektive Praxisstudie hat Laborparameter für die Risikoeinschätzung eines Implantatverlustes bei zahnmedizinischen Titanimplantationen evaluiert (Jacobi-Gresser et al. 2013). Bei insgesamt 109 Titanimplantatpatienten wurde der Titanstimulationstest (Titanoxid-stimulierte TNF-α- und IL-1β-Sekretion), die Genotypisierung der Polymorphismen IL1A-889 C/T, IL1B+3954C/T, IL1RN+2018T/C und TNFA-308G/A und der Lymphozytentransformationstest (LTT) auf Titan und mögliche Metallbeimengungen (Al, Ni, Va) durchgeführt. Sowohl die TNF-α- als auch die IL-1β-Freisetzung war signifikant höher in der Patientengruppe mit Implantatverlust (TNF-α: 256,89 pg/ml vs. 81,4 pg/ml; p < 0.0001; IL-1β: 159,96 pg/ml vs. 54,01 pg/ml; p < 0,0001).

Die IL1A-, IL1B-, IL1RA- und TNFA-Risikogenotypen wurden jeweils häufiger in der Implantatverlustgruppe nachgewiesen (IL1A: 61 % versus 42,6 % in der Kontrollgruppe, IL1B: 53,7 % versus 39,7 % in der Kontrollgruppe, IL1RA: 58,5 % versus 52,9 % in der Kontrollgruppe, TNFA: 46,3 % versus 30,9 % in der Kontrollgruppe).

Das mit steigender Anzahl an Risikogenotypen zunehmende Risiko eines Implantatverlustes verdeutlicht einen additiven Effekt der untersuchten Polymorphismen auf den Zytokinproduzierenden Genen. Nach logistischer Regression erwiesen sich ein positiver Titanstimulationstest (p < 0,0001, OR = 12.01) und die Anzahl an Risikogenotypen (p < 0,046, OR = 1,57–6,01) als jeweils unabhängige und auch von den anderen bekannten Risikofaktoren wie Rauchen, Alter und Geschlecht unabhängig assoziierte Risikofaktoren für die Entwicklung einer Periimplantitis und einen Titanimplantatverlust.

Es konnten keine Sensibilisierungen auf Titan, Vanadium oder Aluminium im LTT nachgewiesen werden. Lediglich auf Nickel zeigten sich Sensibilisierungen bei sechs Patienten von 41 (14,6 %) in der Verlustgruppe und bei fünf Patienten von 68 (7,3 %) in der Kontrollgruppe. Die gefundenen Sensibilisierungsraten entsprechen damit den durchschnittlichen Prävalenzen in der deutschen Bevölkerung.

Fazit

Der Einsatz der seit Jahrzehnten bevorzugten Titanimplantate mit partikelrauen Oberflächen muss angesichts der heutigen immunologischen Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden Laboranalysemethoden einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Es gilt deutlich zu machen, dass es sich bei der sog. Titanunverträglichkeit nicht um eine allergische Reaktion auf Titan handelt. Diese immunologische Reaktion beruht nicht auf der Anwesenheit titanspezifischer Lymphozyten, sodass die Durchführung eines LTT- oder Epicutantestes negative Ergebnisse liefert. Die Unverträglichkeit beruht auf einem Kontakt von Titanoxidpartikeln, die sich von der rauen Implantatoberfläche beim Einbringen des Implantates oder durch Korrosionsprozesse lösen, mit Gewebemakrophagen. Eine überschießende proinflammatorische Reaktivität dieser Immunzellen führt zu unspezifischen Entzündungsreaktionen, die von der genetischen Disposition des Patienten modifiziert ist.

Eine deutliche Freisetzung von IL-1 und TNF-α nach Stimulation von Makrophagen mit definierten Titanpartikeln im sog. Titanstimulationstest bedeutet für den Patienten eine zu erwartende immunologische Hyperreagibilität auf das zu inserierende oder bereits inkorporierte Titanimplantat. Ein positiver Stimulationstest bedeutet je nach Ausprägung der Stimulierbarkeit ein abzuwägendes relatives Risiko in Bezug auf einen langjährigen Implantaterfolg. Ein schonendes operatives Vorgehen, die Ausschaltung weiterer entzündungsfördernder Trigger und antientzündliche Begleittherapien können eine Entzündungseskalation mindern.

Die Durchführung des Titanstimulationstestes und die Bestimmung der IL1A-, IL1B-, IL1RN- und TNFA-Polymorphismen zur Erfassung der individuellen genetischen Entzündungsprädisposition stellen somit prädiktive Parameter für den Erfolg von zahnmedizinischen Titanimplantationen dar und erlauben eine individuelle Risikoevaluierung in Bezug auf die Entwicklung einer Periimplantitis, eines vorzeitigen Implantatverlustes oder eines Titan-assoziierten Immungeschehens. Neben der Aufklärung über weitere bekannte Risikofaktoren können implantatplanerische Überlegungen im Hinblick auf eine alternative Materialwahl differenziert werden. Für eine optimierte Versorgung und zur Prävention gesundheitlicher Gefahren ist darüber hinaus eine intensivere Vernetzung zahnmedizinischer und medizinischer Fachdisziplinen erforderlich.

Hier geht's zur Literaturliste.

Hinweis

Die in diesem Fachbeitrag geäußerten Ansichten geben nicht zwangsläufig die Meinung des wissenschaftlichen Beirats des Implantologie Journals wieder.