Implantologie 01.03.2023

Prävention als die effektivste „Therapie“ periimplantärer Erkrankungen

share

Periimplantäre Erkrankungen (periimplantäre Mukositis und Periimplantitis) sind ein fester Bestandteil unseres klinischen Alltags geworden. Jedoch sind die Erfolgsraten sowohl bei den nichtchirurgischen als auch bei den chirurgischen Therapiemöglichkeiten deutlich geringer im Vergleich zu den Erfolgsraten, die man von parodontalen Erkrankungen (Gingivitis und Parodontitis) kennt. Dementsprechend sollte jede Implantation gut geplant und von einem Konzept begleitet sein, das dem Entstehen biologischer periimplantärer Komplikationen bestmöglich vorbeugt. Risikofaktoren gilt es vor, während und nach Implantation zu erkennen und ihnen entgegenzusteuern. In diesem Bericht soll ein Überblick über einige wichtige Faktoren gegeben werden, die im klinischen Alltag relativ einfach umgesetzt werden können.

Risikofaktoren vor Implantation

Einige der wichtigsten Punkte zur Prävention periimplantärer Erkrankungen sind die erfolgreiche Therapie eventuell vorhandener parodontaler Krankheitsbilder, die Vermittlung optimaler und individuell angepasster häuslicher Mundhygiene sowie die Sicherstellung regelmäßiger Prophylaxesitzungen bzw. unterstützender Implantattherapie. Ein Abwägen der allgemeinmedizinischen Anamnese (z. B. Diabeteseinstellung) und allfälligen Medikamenteneinnahme (z. B. antiresorptive Medikation) versteht sich von selbst und wird in diesem Bericht nicht weiter erläutert.

Parodontitispatienten haben selbst nach erfolgreicher Behandlung der parodontalen Erkrankung ein höheres Risiko, auch periimplantäre Erkrankungen bis hin zum Implantatverlust zu erleiden.1–3 Dieses Risiko erhöht sich noch weiter, sollten einzelne verbliebene Restsondierungstiefen vorliegen und/oder der betroffene Patient nicht regelmäßig zu Kontrollen und unterstützenden Implantattherapie erscheinen.2–4 Eine aktuelle Studie mit einem 20-jährigen Follow-up von zwei Patientengruppen (eine Gruppe mit parodontal gesunden Patienten und eine weitere mit parodontal kompromittierten, aber erfolgreich behandelten) zeigte zwei Aspekte sehr eindrucksvoll.5 Die Notwendigkeit einer Therapie aufgrund periimplantärer Erkrankungen ist bei parodontal kompromittierten Patienten fast zweifach höher als bei parodontal gesunden Patienten.

Des Weiteren ist das Risiko für einen Implantatverlust bei mangelnder Compliance zur unterstützenden Implantattherapie im Allgemeinen achtfach und bei mangelnder Compliance bei parodontal kompromittierten Patienten im Speziellen sogar 15-fach erhöht. Hingegen wiesen parodontal gesunde und kompromittierte Patienten, die regelmäßig zur unterstützenden Implantattherapie erschienen, keinen Unterschied in der Implantatverlustrate über einen Zeitraum von 20 Jahren auf.

Neben parodontalen Erkrankungen sollte ein positiver Raucherstatus immer zur Vorsicht aufrufen, und selbst bei einem Rauchstopp sollte berücksichtigt werden, dass das Risiko für periimplantäre Erkrankungen aufgrund der positiven Raucheranamnese nur langsam – vermutlich nur über Jahre hinweg – abnimmt.6, 7

Risikofaktoren bei der Implantation und Erstellung der Suprakonstruktion

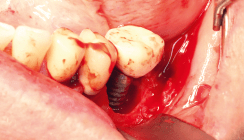

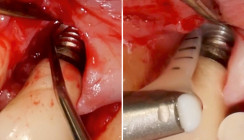

Bei der Implantation bzw. bei Erstellung der Suprakonstruktion spielen suffizientes Hart- und Weichgewebe, Implantatpositionierung, die Wahl des Implantatsystems als auch die Ausformung und Befestigung der prothetischen Versorgung eine wichtige Rolle (Abb. 1a–d). In weiterer Folge wird hierin primär auf die nichtchirurgischen Faktoren eingegangen.

Unabhängig davon, ob man selbst implantiert oder nicht, wird man vor die Wahl des Implantatsystems gestellt. In puncto Oberfläche und Material gibt es – basierend auf klinischen Studien – keine eindeutigen Hinweise, dass eine bestimmte modifizierte Oberfläche oder ein bestimmtes Material (z. B. Titan vs. Zirkonium) ein höheres oder geringeres Risiko für periimplantäre Erkrankungen aufweist.8 Hingegen gibt es mehrere Studien, die einen Vorteil zeigen, wenn der Mikrospalt zwischen Implantat und Abutment möglichst weit weg vom marginalen Knochen liegt. Dies kann entweder durch die Wahl eines Tissue-Level-Implantatsystems erfolgen9–11 oder über Implantatsysteme mit einem Platform-Switch.12 Tissue-Level-Implantatsysteme zeigten beispielsweise in einer Studie mit knapp 600 Patienten ein signifikant niedrigeres Risiko für Periimplantitis im Vergleich zu allen anderen Implantatsystemen.9 Zusätzlich scheint bei Tissue-Level-Implantatsystemen auch ein Vorteil zu sein, dass der marginale Knochen weniger durch die Ausformung der Suprakonstruktion beeinflusst wird. So führte ein großer Emergenzwinkel (> 30°) und eine konvexe Kronenkontur bei Bone-Level-Implantaten zu einem höheren Prozentsatz an Periimplantitis im Vergleich zu einem kleinen Emergenzwinkel bzw. einer konkaven Kronenkontur. Dieser Unterschied wurde jedoch bei Tissue-Level-Implantaten nicht beobachtet.11

In Bezug auf Platform-Switch bestätigte eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit, die nur randomisierte kontrollierte Studien mit mindestens drei Jahren Nachverfolgungszeit inkludierte, dass bei Implantaten mit einem Platform-Switch der periimplantäre marginale Knochenverlust signifikant geringer ausfällt.12

Bei Erstellung der Suprakonstruktion gilt es trotz der ästhetischen Ansprüche der Patienten immer ein Augenmerk auf die Pflegbarkeit der Versorgung zu legen. Dies sollte natürlich auch an die manuellen Fertigkeiten des Patienten angepasst werden. Sie müssen vor allem bei größeren Konstruktionen im Detail geschult werden, wo exakt sich die Implantate befinden und welche Mundhygieneartikel sich am besten eignen. Die Pflegbarkeit der Konstruktion sollte auch bei Auftreten erster Entzündungsanzeichen stets überprüft werden. Dies kann bereits bei periimplantärer Mukositis einen entscheidenden Einfluss auf das Behandlungsergebnis haben. Es zeigte sich im Rahmen einer klinischen Studie, dass der Erfolg einer periimplantären Mukositis ohne Anpassung der für die häusliche Mundhygiene schwer zugänglichen Suprakonstruktion signifikant geringer ist.13 Nicht zuletzt sollte – wenn möglich – einer verschraubten Versorgung immer der Vorrang gegeben werden, um das Risiko für Zementreste zu vermeiden, da diese einen entscheidenden Faktor in der Entstehung von Periimplantitis spielen können (Abb. 2a und b).

Risikofaktoren nach Implantation

Nach Fertigstellung und Übergabe der Suprakonstruktion sollten die ersten Schritte immer – wie bereits oben angeführt – die Instruktion der Patienten in der häuslichen Mundhygiene sowie die detaillierte Dokumentation der Ausgangslage inkludieren. Periimplantäre Weichgewebsverhältnisse können sehr stark variieren und die periimplantäre Mukosa kann durchaus 6 bis 7 mm dick sein (Abb. 3a–c). Daraus resultieren oft von Beginn an Sondierungstiefen > 4 mm, die aber keine Pathologie darstellen. Eine mögliche Pathologie liegt erst bei einer weiteren Zunahme der Sondierungstiefe vor.14 Um dies entsprechend abschätzen zu können, sollten kurz nach Übergabe der prothetischen Versorgung sowohl die Sondierungstiefen klinisch als auch das marginale Knochenniveau radiologisch dokumentiert werden. Das marginale Knochenniveau sollte zusätzlich ein Jahr nach Übergabe der prothetischen Versorgung erneut dokumentiert werden, um das knöcherne und nicht entzündungsbedingte Remodeling nach okklusaler Belastung abschätzen zu können.

Nach Übergabe der Suprakonstruktion gilt es, die Patien-ten konsequent in eine unterstützende Implantattherapie einzugliedern. Um das Risiko der Patienten für periimplantäre Erkrankungen und das damit verbundene zeitliche Intervall zur unterstützenden Implantattherapie besser abschätzen zu können, kann man das „Implant Disease Risk Assessment (IDRA-)Tool“ verwenden.15 Angelehnt an die aus der Parodontologie bekannte „Berner Spinne“16 werden hier Risikofaktoren aufgelistet und berücksichtigt, die be-wiesenermaßen das Risiko für biologische periimplantäre Komplikationen erhöhen.

Ein weiterer relevanter Punkt im Follow-up und/oder bei Übernahme von neuen Patienten mit einer Implantatversorgung ist die Kontrolle, ob eine suffiziente Weichgewebssituation vorliegt. Im Speziellen ein Mangel an keratinisierter befestigter Mukosa kann das Risiko für Periimplantitis erhöhen.17 Dies kann jedoch durch einen chirurgischen Eingriff gut korrigiert werden (Abb. 4a–d).

Nicht zuletzt sollte auch entsprechender Wert auf die Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt werden, vor allem, wenn sie für die unterstützende Implantattherapie verantwortlich sind. Im Speziellen bei Implantatversorgungen und periimplantären Erkrankungen sind die zeitlichen Kapazitäten bei der Grundausbildung zur Prophylaxeassistentin oder Dentalhygienikerin beschränkt und es bedarf unbedingt kontinuierlicher Fortbildung. Dies wurde kürzlich anhand einer Fragebogenstudie bestätigt, die deutliche Probleme in der Diagnostik von periimplantären Erkrankungen aufwies, jedoch eine längere Ausbildung und/oder Zusatzausbildung reduzierten diese Defizite signifikant.18

Zusammenfassung

Aufgrund der Planbarkeit einer Implantattherapie sollte die Prävention und Reduktion von Risikofaktoren für biologische periimplantäre Komplikationen immer im Vordergrund stehen. Hierzu zählen unter anderem parodontale Gesundheit, häusliche Mundhygiene, Compliance, Wahl des Implantatsystems, Ausformung und Befestigung der Suprakonstruktion und noch viele mehr vor. Kurzum, die optimale Prävention beginnt bereits vor der Implantation und setzt sich währenddessen und danach konstant fort.

Weiterer Autor: Dr. Andreas Stavropoulos

Eine Literaturliste steht ihen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.