Prophylaxe 16.08.2021

Resektive Periimplantitistherapie – Indikation und Herausforderungen

share

Aufgrund der hohen Anzahl jährlich gesetzter Implantate in Kombination mit der starken Prävalenz an periimplantären Erkrankungen ist die Behandlung derselben Teil der täglichen Praxis geworden.1,2 Jedoch ist die Rezidivrate nach nichtchirurgischer Therapie bei einer Periimplantitis hoch.3–5 Dies bedingt häufig die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs, der augmentativ oder resektiv durchgeführt werden kann.

Eine augmentative Therapie mit Einbringen von autologem Knochen, Knochenersatzmaterialien und/oder Membranen ist in erster Linie bei Fällen mit zirkulären oder vertikalen Knochendefekten indiziert, da diese ein hohes knochenregeneratives Potenzial haben. Bei primär horizontalem Knochenverlust oder sehr weiten Defekten, die ein geringes knochenregeneratives Potenzial haben, sollte ein nicht augmentativer bzw. resektiver Ansatz gewählt werden.6 Tatsächlich tritt ein primär horizontaler Knochenverlust bei etwa jedem fünften Implantat mit Periimplantitis auf.7 Bei der Planung einer resektiven Periimplantitistherapie sind einige Aspekte zu berücksichtigen:

- Dekontamination der Implantatoberfläche

- Indikation für Implantoplastik

- Verschreibung von Antibiotika

- Umfang des resektiven Eingriffs

Das Hauptziel der Dekontamination der Implantatoberfläche ist die idealerweise vollständige Entfernung des Biofilms, um optimale Voraussetzung für den Heilungsverlauf zu schaffen. In der Literatur sind zahlreiche Methoden beschrieben, wie chemische Reinigung (z. B. Wasserstoffperoxid, Chlorhexidingluconat, Zitronensäure etc.; Abb. 1a–c) in unterschiedlichen Konzentrationen und Anwendungstechniken, mechanische Maßnahmen (z. B. Kürette, Ultraschall, Pulverstrahlgeräte etc.; Abb. 2a und b) oder eine Kombination derselben.8 Basierend auf den Ergebnissen von Labor- und präklinischen Studien scheint eine vollständige Entfernung des Biofilms bislang nicht möglich zu sein. Es wird aber eine Kombination aus chemischen und mechanischen Maßnahmen empfohlen9–12, Pulverstrahlgeräte zeigten gewisse Vorteile.13,14 Als weitere Möglichkeit wird oft die Lasertechnologie diskutiert, jedoch zeigt sich auch hier kein Vorteil im Vergleich zu den anderen Techniken.15,16 Interessant werden hierzu zukünftige Studien zur klinischen Wirksamkeit der kürzlich auf den Markt gekommenen Elektrolysetechnik sein17,18 (Abb. 3a–c).

Indikation für Implantoplastik

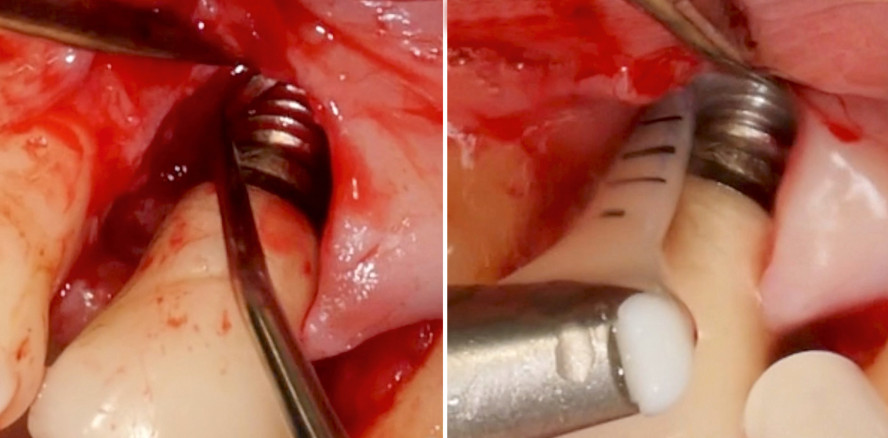

Implantoplastik (d. h. Entfernung der Implantatwindungen und Glättung der Implantatoberfläche mittels rotierender Instrumente) kann als die einzige „Dekontaminationsmaßnahme“ angesehen werden, mit der tatsächlich eine vollständige Entfernung des Biofilms erreicht wird.19 Implantoplastik wird primär für Implantate mit einer rauen/modifizierten Oberfläche sowie für jene Aspekte des Knochendefekts mit geringem Potenzial für knöcherne Regeneration empfohlen (d. h. primär bei horizontalem Knochenverlust und bukkalen/oralen Dehiszenzen; Abb. 4a–c). Implantoplastik soll durch Schaffung einer möglichst glatten Oberfläche sowohl den vorhandenen Biofilm entfernen als auch eine postoperative Rekolonisierung verhindern/reduzieren.19,20 Obwohl die potenzielle klinische Wirksamkeit einer Implantoplastik bereits vor etwa 15 Jahren belegt wurde,21,22 wird diese Technik vor allem aufgrund von möglichen Komplikationen (Implantatfraktur, Überhitzung, Titanpartikeln etc.) nach wie vor kontrovers diskutiert. Eine systematische Übersichtsarbeit23 zu mechanischen und biologischen Komplikationen nach Implantoplastik widerlegt diese Bedenken jedoch.

Auf Grundlage der verfügbaren Literatur zeigte sich, dass …

- Implantoplastik zu keiner Temperaturerhöhung führt, sofern entsprechende Kühlflüssigkeit verwendet wird.

- eine Ablagerung von Titanpartikeln in das umliegende Gewebe möglich ist, und Implantoplastik zu einer theoretischen Schwächung der maximalen Belastbarkeit von Implantaten mit einem Standarddurchmesser führt, jedoch …

- keine klinische Studie bislang das Auftreten einer Fraktur nach Implantoplastik zeigte und nur ein einziger Fall mit einer Schleimhauttätowierung beschrieben wurde.

Dies erlaubt die Schlussfolgerung, dass das „Worst-Case-Szenario“ einer Implantatfraktur nach Implantoplastik nur sehr selten auftritt. Die Entscheidung, ob Implantoplastik im Einzelfall zielführend ist, hängt letztendlich von verschiedenen Parametern ab (z. B. Implantatdurchmesser und -länge in Relation zum Knochenverlust, Implantatmaterial, prothetische Restauration und/oder ästhetische Ansprüche des Patienten). Kürzlich publizierte Studien zeigen nach wie vor kein eindeutiges Bild zum klinischen Ergebnis nach chirurgischer Periimplantitistherapie mit Implantoplastik. Zwei Fallserien wiesen ≥ 2 Jahre nach resektiver Therapie mit Implantoplastik in ungefähr 90 Prozent der Fälle gesunde periimplantäre Verhältnisse und ein stabiles Knochenniveau auf,24,25 während eine weitere retrospektive Analyse keinen signifikanten Vorteil durch Implantoplastik zeigen konnte.26 Bei letzterer Studie wiesen jedoch in der Gruppe mit Implantoplastik mehr Implantate einen höheren Knochenverlust im Vergleich zur Kontrollgruppe bei Beginn der Studie auf.

Verschreibung von Antibiotika

Basierend auf den Ergebnissen von zwei Umfragen zeigte sich, dass ein relativ hoher Prozentsatz der Zahnärzte systemische Antibiotika bei der Behandlung einer Periimplantitis verschreiben; 24 bis 44 und 31 bis 34 Prozent gaben an, systemische Antibiotika „immer“ bzw. „oft“ zu verwenden.27,28 Die Nutzung von Antibiotika bei nicht augmentativen Verfahren würde in erster Linie zur Verbesserung der Dekontamination von Implantatoberflächen erfolgen, da verbliebene Biofilmreste anfälliger für Antibiotika sein sollten, während systemische Antibiotika bei augmentativen Verfahren auch das Ziel einer postoperativen Infektionskontrolle haben. Der tatsächliche Effekt systemischer Antibiotika bei nicht augmentativer Therapie wird jedoch kontrovers diskutiert, und die Anzahl der verfügbaren Studien ist limitiert. Studien mit einem Follow-up bis zu zwölf Monate berichten entweder keinen positiven Effekt durch die zusätzliche Verabreichung von Antibiotika29 oder einen Effekt, der von der Implantatoberfläche und der Nachverfolgungszeit abhängt. Nur bei rauen/modifizierten Implantatoberflächen war nach zwölf Monaten ein positiver Effekt zu erkennen30, der jedoch nicht über drei Jahre anhielt.31 Als Alternative zu systemischen Antibiotika zeigte eine kürzlich publizierte Studie mögliche Vorteile bei der Kombination einer chirurgischen Therapie mit wiederholter lokaler Anwendung von Minocyclin über einen Zeitraum von sechs Monaten.32

Umgang des resektiven Eingriffs

Eine resektive/nicht augmentative Therapie einer Periimplantitis umfasst eine Vielzahl verschiedener chirurgischer Techniken und deren Kombination, z. B. offene Lappenchirurgie, Resektion der periimplantären Mukosa, apikale Positionierung des Lappens, Osteoplastik, Implantoplastik usw. Während die Vor- und Nachteile einer Implantoplastik bereits zuvor beschrieben wurden, wirkt sich die Manipulation/Resektion der Weich- und Hartgewebe zumeist positiv auf die Reduktion der Sondierungstiefen aus, jedoch muss in der Regel eine Beeinträchtigung der Ästhetik in Kauf genommen werden25 (Abb. 5a–c). Somit sollten in der Behandlungsplanung eines resektiven Eingriffs Implantatposition, Lachlinie sowie die ästhetischen Ansprüche des Patienten berücksichtigt werden.

Schlussfolgerungen

Nicht augmentative Therapien sind ein wichtiger Bestandteil der chirurgischen Therapiemöglichkeiten einer Periimplantitis, insbesondere bei nicht ästhetischen Fällen und bei horizontalem Knochenverlust.

Weiterer Autor: Prof. Dr. Andreas Stavropoulos

Der Beitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.