Kieferorthopädie 11.09.2012

Locker, fest oder durchsichtig

share

53% aller Jugendlichen eines Jahrganges zwischen dem neunten und achtzehnten Lebensjahr erhalten in Deutschland eine kieferorthopädische Behandlung (laut KZBV Jahr 2011). Für diese jungen Menschen bedeutet die Korrektur ihrer Zahn- und Kieferfehlstellung in aller Regel das mehr oder weniger konsequente Tragen verschiedenster kieferorthopädischer Apparaturen über einen meist mehrjährigen Zeitraum.

Die Entscheidung, welches Behandlungsgerät zur Regulierung der jeweiligen Anomalie Verwendung findet, trifft der Kieferorthopäde im Allgemeinen zusammen mit den Patienten und dessen Erziehungsberechtigten oder besser Zahlungspflichtigen unter Vorgabe der individuellen medizinischen Indikation. Hierbei kann er auf eine große Auswahl bewährter Apparaturen zurückgreifen, deren erste Beschreibungen zum Teil bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, wie z.B. der Außenbogen, damals aus Elfenbein, heute aus Edelstahl, nach Pierre Fauchard im Jahr 1728. Die Wurzeln der vor allem in Europa bis heute angewandten Funktionskieferorthopädie liegen im Ende des 19. Jahrhunderts mit der Vorstellung des „Monoblocks“ von Pierre Robin etwa um 1890. In den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurde darauf der bis heute übliche klassische Aktivator von dem skandinavischen Praktiker Viggo Andresen entwickelt, während Karl Häupl als Wissenschaftler versuchte, dessen Wirkungsweise einigermaßen plausibel zu erklären. Etliche, meist grazilere Modifikationen des eher klobigen Aktivators folgten insbesondere in den 50er- und 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts durch Bimler mit dem elastischen Gebissformer, dem Bionator nach Balters, dem elastisch offenen Aktivator nach Klammt, dem Kinetor nach Stockfisch und dem Funktionsregler nach Fränkel, um nur die bekanntesten zu nennen. Früher noch, um 1913, publizierte erstmals Edward Hartley Angle, der durch seine bis heute international gültigen Klassifikationen der Bissanomalien als der Gründer der neuzeitlichen Kieferorthopädie gilt, die Verwendung von Brackets auf Bändern zur Führung orthodontischer Bögen zunächst in seinem „Ribbon Arch System“, elf Jahre später in der immer noch aktuellen Edgewise-Anordnung. Dies gilt als die Geburtsstunde der „Multiband-Apparatur“, auch wenn heutzutage längst nicht mehr jeder Zahn bebändert wird und sich die festsitzenden Behandlungsmittel über die Jahre bis hin zu selbstligierenden Systemen aus Vollkeramik (DamonTM Clear, Ormco 2010) und individuell gegossenen Lingual-Apparaturen von Dirk Wiechmann (2004) deutlich verändert haben.

Etwa zeitgleich zur Entwicklung der ersten festsitzenden Bracket-Apparaturen in den USA wurden in Europa zuerst von dem Niederländer Charles Frederick Leopold Nord herausnehmbare Plattenapparaturen aus Kautschuk zur transversalen Erweiterung vorgestellt. 1936 führte dann der in Wien tätige Zahnarzt und Kieferorthopäde Arthur Martin Schwarz die ebenfalls bis heute regelmäßig verwendete „Aktive Platte nach Schwarz“ oder auch „Schwarz’sche Platte“ aus Kunststoff in das gegenwärtige kieferorthopädische Behandlungsrepertoire ein. So hat sich im 21. Jahrhundert in Europa bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen aufgrund der in unseren Breitengraden vorherrschenden Prävalenz von Angle-Klasse II-Anomalien bei Koinzidenz von anterioren Engständen ein kieferorthopädisches Therapiekonzept etabliert, welches oftmals in der Kombination aus herausnehmbaren und festsitzenden Behandlungsmitteln besteht. Meist werden zunächst aktive Plattenapparaturen zur transversalen Nachentwicklung der Kiefer eingesetzt, zur Bisslagekorrektur eines der oben beschriebenen bimaxillären Geräte verwandt und bei Abschluss der Dentition bestehende Einzelzahnfehlstellungen mittels Multibracket-Apparatur korrigiert. Auch wenn eine gewisse Anzahl der Kieferorthopäden eher von der amerikanischen Behandlungsphilosophie geprägt ist, zuungunsten funktionskieferorthopädischer Geräte initial mit festen Apparaturen oder auch dem Headgear zu therapieren, so stellt sich für den betreffenden jungen Patienten am Anfang einer Zahnkorrektur meist immer die Frage: „Bekomme ich eine lose oder eine feste Spange?“.

Da bislang Einzelzahnabweichungen effektiv nur mittels bukkal oder lingual fixierter Brackets korrigiert werden konnten, kamen die meisten Kinder und Jugendlichen unserer Zeit bislang um eine feste Zahnspange während ihres pubertierenden Lebensabschnittes nicht umhin. Seit allerdings 2001 Align Technology unter dem Handelsnamen Invisalign® eine neue Methode zur orthodontischen Zahnbewegung auf dem Markt einführte, konnten Kieferorthopäden von nun an auf erweiterte Therapiekonzepte zugreifen. Erstmals war es möglich geworden, bestimmte Einzelzahnbewegungen mit einer Serie von transparenten Polyurethan-Schienen gezielt und vorhersagbar zu erreichen. Waren die im Rapid-Prototyping-Verfahren hergestellten sogenannten Aligner zunächst ausschließlich zur ästhetischen Erwachsenentherapie gedacht, wurde mit der Einführung von Invisalign Teen im Jahre 2009 die Produktpalette um die Möglichkeit erweitert, dieses Behandlungsmittel auch bei Kindern und Jugendlichen einsetzen zu können, ohne zuvor auf den vollständigen Abschluss der bleibenden Dentition warten zu müssen.

Hierzu wurden verschiedene Modifikationen eingeführt, um die Methode sowohl auf die persönlichen als auch auf die therapiespezifischen Bedürfnisse von Teenagern abzustimmen. So gilt es aktuell gemäß der medizinischen Indikation und der jeweiligen Umstände zu entscheiden, ob das kieferorthopädische Behandlungsmittel locker, fest oder durchsichtig gestaltet sein soll. Damit muss für Kinder heutzutage nicht mehr notgedrungen die Korrektur ihrer Zahnfehlstellung in oben genannter, traditioneller Behandlungsabfolge verlaufen und mit der obligaten Vollverdrahtung ihres Mundes zwingend enden. Großes Thema ist selbstverständlich bei Kids, deren Alltag in der Regel von gänzlich anderen Präferenzen geprägt ist als denen des Tragens ihrer orthodontischen Behandlungsapparaturen, die Mitarbeit, neudeutsch: Compliance. Diese Schwierigkeit der jungen Patienten und mithin auch die des Behandlers ist u.a. ein plausibler Grund für den festen Einbau einer Multibracket-Apparatur, denn was nur durch einen Fachmann mit instrumentellem Aufwand wieder zu entfernen ist, kann von einem Patienten kaum „vergessen“ werden zu tragen. Meist ist es aber weniger die Vergesslichkeit, sondern eher der eingeschränkte Tragekomfort und die phonetischen Limitationen auch der grazileren Varianten mono- oder bimaxillärer Geräte, die es den zum Teil sehr vielseitig beschäftigten Jugendlichen erschweren, die nötige, kieferorthopädische Disziplin aufzubringen. Beim Tragen der nur 0,7mm dünnen Invisalign-Aligner treten diese Probleme hingegen in aller Regel kaum auf. Wie schon für die meisten Erwachsenen sich die Schienen nach kurzer Adaptation fast unmerklich im Mund anfühlen, lässt sich auch bei Teenagern eine Invisalign-Behandlung meist völlig komplikationslos in den jugendlichen Alltag implementieren, sodass nach unseren Erfahrungen die Compliance sich bei Kindern nicht von der der Erwachsenen unterscheidet, manchmal sogar noch gewissenhafter erscheint. Insbesondere wenn sportive Aktivitäten wie Fußball, Handball, Mountainbiking, Skating oder andere durchaus mit Gefahren behaftete Sportarten von den Eltern entweder erduldet oder gefördert werden, bieten dabei eingesetzte Aligner nebenbei ein erheblich reduziertes Risiko an Zahn- und Kiefertraumata. Aber auch umgekehrt, wenn eher die musischen Talente der Kinder hoffnungsfroh unterstützt werden, können die Aligner beim Üben von Trompete oder Posaune einfach nach Bedarf herausgenommen werden, was der harmonischen Klangerzeugung oftmals entgegenkommender klingt als die musikalischen Bemühungen mit Brackets auf den Zähnen, egal von welcher Seite.

So sind die beiden Compliance-Indikatoren (Abb. 1), mit denen die Invisalign-Teen-Aligner an den jeweils distalsten Zähnen bukkal ausgestattet sind, mehr eine zusätzliche, beruhigende Kontrollmaßnahme für Eltern und Behandler als essenzielles Behandlungstool. Dennoch hat sich die Beurteilung des Diffusionsgrades der mit blauer Lebensmittelfarbe gefüllten Indikatorreservoire (siehe Publikation T. Schott, G. Göz, „Color Fading of the blue compliance indicator encapsulated in removable clear Invisalign Teen aligners“, Angle Orthodontist, Vol. 81 No. 2 2011) nach 14-tägiger Tragezeit der jeweiligen Aligner als nützliche Motivationshilfe bewährt. Zudem wird der Einsatz von Non-Compliance-Geräten grundsätzlich neben dem hohen, wartungsintensiven und apparativen Aufwand (Bänder, Brackets, Bögen, Klappen, Ligaturen, Elastics,

Power Chains, Springs, Teleskope usw.) bekanntermaßen mit den Nachteilen einer deutlich erschwerten Mundhygiene erkauft. Auch wenn eine linguale Apparatur zumindest keine bukkalen Zahndefekte (White Spots) erzeugt, wie die Studie von R. Schwestka-Polly und D. Wiechmann (Eur J Oral Sci 2010; 118: 298–303) belegt, so kann dies bei labial angebrachten Brackets während und nach einer kieferorthopädischen Behandlung aber durchaus in signifikantem Maß passieren, was nicht nur leider manchmal der klinische Alltag uns zeigt, sondern auch in der Veröffentlichung von S. Lovrov, K. Hertrich und U. Hirschfelder über „Schmelzdemineralisationen während festsitzender kieferorthopädischer Behandlung“ (J Orofac Orthop 2007, 68: 353–363) wissenschaftlich nachgewiesen wurde.

Besteht moderne Kieferorthopädie heutzutage aus der Komplexität und interdisziplinären Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachdisziplinen wie Allgemeinzahnheilkunde, MKG-Chirurgie, Logopädie, Orthopädie und Physiotherapie, so sind intensive Prophylaxemaßnahmen zuerst als integrativer Bestandteil aller kieferorthopädischen Interventionen, unabhängig der Wahl der Behandlungsmittel, von allen Beteiligten zu beachten. Anglizistisch „White-Spot-Management“ genannt, früher auch trivial als Bohren und Füllen bezeichnet, sollte dabei auf keinen Fall als „Kollateraleffekt“ einer kieferorthopädischen Behandlung mit Auslösung eines interdisziplinären Handlungsbedarfs hingenommen werden, sondern von vornherein möglichst vermieden werden. Da das Putzen von bracket- und bogenfreien Zähnen unumstritten von jedem Jugendlichen einfacher zu bewerkstelligen ist als mit eingegliederter Multiband-Apparatur, spricht allein aus diesem Aspekt grundsätzlich vieles für alle herausnehmbaren Geräte. Die bisherigen Nachteile fragwürdiger Compliance und eingeschränkter Effektivität von Einzelzahnbewegung „loser Spangen“ konnten dabei erstmals durch die Invisalign Teen-Technik deutlich entkräftet werden.

Selbstverständlich sind aber auch bei der Invisalign-Methode unbedingt begleitende, systematische Individual-Prophylaxe-Maßnahmen durch den Kieferorthopäden und Zahnarzt durchzuführen, sonst können ebenso hier bei Nachlässigkeit und Nichteinhaltung entsprechender Trageinstruktionen Demineralisationsschäden entstehen, was in seltenen beschriebenen Einzelfällen dann mehr dem verantwortlichen Behandler als der Methodik anzulasten ist. Hat sich das Indikationsspektrum von Invisalign durch die über 10-jährige Produktweiterentwicklung und Erfahrung von den Ursprüngen bis heute auch in beachtlichem Maß erweitert, so eignet sich die Anwendung von Invisalign Teen zwar für die meisten, aber natürlich nicht immer für alle Behandlungsaufgaben. Extraktionstherapien sind grundsätzlich bei Notwendigkeit größerer translatorischer Zahnbewegungen mit Alignern nur sehr eingeschränkt zu empfehlen, genauso z.B. wie die Mesialisation von Molaren bei Aplasie eines Prämolaren. Auch die Einordnung retinierter und/oder verlagerter Eckzähne stößt an die biomechanischen Grenzen der Invisalign-Therapie. Ebenfalls kann bei ausgeprägteren transversalen Diskrepanzen eine rein Aligner gestützte Therapie in der vollständigen Umsetzung des Behandlungszieles Schwierigkeiten bereiten. Grundsätzlich sind allerdings immer Kombinations- oder Vorbehandlungen mit anderen Behandlungsmitteln möglich.

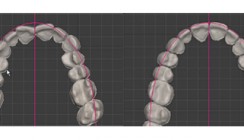

Das Patientenbeispiel eines damals neunjährigen Mädchens (Abb. 2a, b) zeigt einen deutlichen Schmalkiefer bei einer Angle-Klasse II-Relation zu Beginn der zweiten Wechselgebissphase (Abb. 3). Hier wurden zunächst für eineinhalb Jahre im Oberkiefer und Unterkiefer aktive Dehnplatten zur Erweiterung der Kieferbasen begleitend zum Zahnwechsel eingesetzt (Abb. 4, 5). Statt der jetzt üblicherweise folgenden festen Behandlungsapparatur wurde auf weiterhin herausnehmbare Invisalign-Aligner umgestellt (Abb. 6, 7). In der Behandlungssimulation des ClinChecks sind sowohl die bisher erreichte klinische Situation nach transversaler Überkorrektur und bestehender Distalbisslage als auch das geplante Behandlungsziel in neutraler Okklusion zum Abschluss der Behandlung erkennbar (Abb. 8). Grundsätzlich stehen zweckmäßigerweise zur Korrektur einer Angle-Klasse II-Relation bei Jugendlichen in der Wachstumsphase zwei Behandlungsoptionen zur Verfügung: Im Sinne der funktionskieferorthopädischen Philosophie die Verlagerung des Unterkiefers nach anterior oder die sequenzielle Distalisation aller Seitenzähne des Oberkiefers. Die Entscheidung darüber fällt der Kieferorthopädie auf diagnostischer Grundlage seiner cephalometrischen Analyse und der Modellauswertung. Hier war gemäß dem kieferorthopädischen Befund die funktionelle Vorverlagerung der Mandibula zum Erreichen einer Neutralokklusion angestrebt. Seit 2011 können die verschiedenen Optionen in der Invisalign-Eingabemaske direkt angegeben werden, was die Kommunikation mit dem Invisalign-Techniker in Costa Rica nun noch mehr vereinfacht (Abb. 9). Der hier geplante ClinCheck zeigt vorab in der rechten Balkendarstellung eine Stufeneinteilung, die eine simultane Bewegung aller Zähne vorsieht, bis im letzen – hier dem 36. Schritt – die Verlagerung des Unterkiefer nach anterior simuliert wird (Abb. 10). Die klinische Umsetzung erfolgt mit Applikation von intermaxillären Gummizügen, ähnlich wie bei einer Multibracket-Apparatur, hier direkt auf die Aligner. Die Abbildung 11 zeigt die intraorale Situation bei Aligner Nummer 15 von insgesamt 35 geplanten Alignern. Zu diesem Zeitpunkt, also nach etwa 30 Wochen, war bereits eine deutliche Verbesserung der sagittalen Relation erkennbar, sodass die Tragezeit der Gummizüge auf nachts reduziert werden konnte. Kurz vor Abschluss der Behandlung war eine korrekte Klasse I-Verzahnung erreicht. Auf den klinischen Fotos der Abbildung 12 sind die Attachments des Case Refinements (10 Aligner) erkennbar sowie linksseitig eine leichte vertikale Differenz als temporärer Nebeneffekt während der Aligner-Behandlung vor der Settling-Phase.

Im zweiten Beispielfall ist es bei einem 13-jährigen Mädchen (Abb. 13, 14) aufgrund einer beidseitigen Molarenvorwanderung im Oberkiefer sowohl zum Außenstand der Eckzähne als auch zu einer Distalokklusion gekommen. Die Abbildung 15 lässt die klinische Ausgangssituation des moderaten Engstandes und der Distalverzahnung erkennen.

Hier wurde daher als Behandlungsoption die Variante der Distalisation der Oberkieferseitenzähne gewählt (Abb. 16). Die Balkendarstellung der Stufeneinteilung im ClinCheck beschreibt hierbei ein V-Muster und ist gekennzeichnet durch einen sequenziellen Bewegungsablauf der Zähne (Abb. 17). Beginnend mit den posterioren Molaren des Oberkiefers werden diese einzeln nacheinander distalisiert, bis einschließlich der Eckzähne eine neutrale Okklusion eingestellt und am Ende der frontale Engstand aufgelöst ist (Abb. 18). Zu erkennen ist die Distalisation während des Behandungsverlaufs sowohl klinisch als auch in der ClinCheck-Planung an der Lückenbildung mesial der Sechsjahrmolaren bei Aligner 11 (Abb. 19, 20) und später distal der Eckzähne im 31. Behandlungsschritt in seitlicher Ansicht (Abb. 21, 22). Während bei der ersteren simultanen Bisslagekorrektur die Applikation von intermaxillären Gummizügen obligat ist, wird aus Gründen der Verankerung im Gegenkiefer das Einhängen von Gummizügen wärmstens empfohlen. Meist muss bei der Distalisationsvariante aufgrund der sequenziellen Einzelbewegung der Zähne mit einer größeren Anzahl von Alignern gerechnet werden. Bei unserer Patientin waren es in beiden Kiefern jeweils 44 Schienen, was eine entsprechend etwas längere Behandlungszeit mit sich bringt. Im Falle einer ungleichen Anzahl von Alignern pro Kiefer ist es neuerdings auch möglich, passive Aligner ohne stattfindende Bewegung zu ordern. Damit können Patienten auch im Gegenkiefer auf jeweils „frische“ Aligner zurückgreifen, wenn das Tragen von Gummizügen weiterhin erforderlich ist.

Seit Einführung der neuen G3- und G4-Generation von Invisalign können die Laschen („Cuts“) zum Einhängen der Gummizüge auf Aligner außerdem einfach per „Drag and Drop“ im ClinCheck an jeder beliebigen Stelle im Seitenzahnbereich für Klasse II- aber natürlich auch Klasse III-Korrekturen geplant werden (Abb. 23). So entfällt in der Regel das bisher zeitaufwendige Einschneiden per Hand an jedem einzelnen Aligner. Unsere Erfahrungen zeigen, dass zum einen das konsequente Tragen der Gummizüge von den Teenagern problemlos toleriert wird, zum anderen es in praxi zu einer schnelleren Bisslageumstellung kommt als in Vergleich mit der Kombination einer Multibracket-Apparatur. Die Gründe hierfür sind darin zu sehen, dass intermaxilläre Gummizüge in Einheit mit Alignern gleich von Anbeginn der Behandlung appliziert werden können, ohne dass die Bogensequenzen bis zum Erreichen rigider (Stahl)bögen durchlaufen werden müssen. Auch kann bedingt durch die okklusale Sperrung der Schienentechnik die Entschlüsselung der Okklusion dazu beitragen, Zahn- und Kieferveränderungen zu beschleunigen. Zudem bestehen bei der Invisalign-Methode auch keine Friktionsverluste durch Bracket-Bogen-Interferenzen, sodass man hier fast von einem Zero-Friction-System der Invisalign-Technologie sprechen könnte. Als weiterer wesentlicher Vorteil bei der Korrektur eines Distalbisses mittels Invisalign in Kombination mit intermaxillären Gummizügen erweist sich die Torquekontrolle der unteren Frontzähne. Erkennt man nicht nur bei Anwendung von funktionskieferorthopädischen Apparaturen, sondern auch bei Therapien mit bukkaler Multibandtechnik in Einheit mit Klasse II-Mechaniken oftmals eine ungewollte Protrusion der Unterkiefer-Frontzähne, scheint nach unseren Beobachtungen dieser negative Effekt bei der Invisalign-Technik nicht aufzutreten. Infolge der präzisen Umschließung der gesamten koronalen, bukkalen und lingualen Flächen der Zähne kann die initiale Inklination der unteren Inzisivi gehalten werden oder sich sogar nach retral unter gleichzeitiger Applikation intermaxillarer Gummizüge aufrichten. Unser Beispiel zeigt die Inklination des Zahns 41 in der Arch-Section-Darstellung des DVTs (Mesantis Wiesbaden) in Abbildung 24, zu Beginn und gegen Ende der Behandlung in Abbildung 25.

Dieser Vorteil kann auch als Grund dafür gesehen werden, auf eine Vorbehandlung mittels funktionskieferorthopädischer Geräte bei Vorliegen einer Distalbisslage zu verzichten und bereits während der späten Wechselgebissphase mit der Invisalign-Therapie zu beginnen. Müsste man vor der Einführung von Invisalign Teen im Jahr 2009 noch auf den vollständigen Durchbruch aller Prämolaren bis zu den zweiten Molaren abwarten, so hat der Kieferorthopäde nun die Option, auch noch nicht vollständig eruptierte Seitenzähne in seine Therapieplanung einzubeziehen. Hierbei können vom Behandler bereits bei der Falleingabe exakte Angaben der voraussichtlichen Zahnbreiten für die Eckzähne und zweiten Prämolaren angegeben werden (Abb. 26). Invisalign sieht dann in der Produktion der Aligner-Serie sogenannte Durchbruchkompensatoren vor. Auch für später nachfolgende Zwölfjahrmolaren können zu einem beliebigen – geschätzten – Zeitpunkt (hier z.B. bei Aligner Stufe 8) als „Zungen“ bezeichnete distale Verlängerungen an den Aligner angebracht werden, die eine Elongation der zweiten oder dritten Backenzähne über die Okklusionsebene hinaus mit dem Effekt einer eventuell ungewünschten Bissöffnung vermeiden. Im ClinCheck lassen sich die zu erwartenden neuen Zähne durch rosafarbene Platzhalter darstellen (Abb. 27). In der Realität treffen dann die Neuankömmlinge – sagen wir nicht immer, aber immer öfter – auch tatsächlich mehr oder weniger genau die vorgesehenen Platzhalter (Abb. 28). Sollte sich die permanente Dentition allerdings gar nicht an die geplanten Vorgaben halten, weil eventuell die Prämolaren etwas rotiert das dunkle Licht der Mundhöhle erblicken, so bietet Align Technology die Möglichkeit einer kostenfreien Midcourse Correction bei Passungenauigkeit der 3er oder 5er an, sodass mit keinem finanziellen Mehraufwand für Laborkosten zu rechnen ist.

Großzügig zeigt sich im Übrigen Invisalign gegenüber Teenagern oder insbesondere deren zahlungspflichtigen Eltern auch bei der Ersatzleistung von verloren gegangenen Alignern. Weil man in den USA davon ausgeht, dass pubertierende Menschen anscheinend weniger organisiert sind als Erwachsene, werden bis zu drei „verschwundene“ Teen-Aligner-Paare ohne weitere Zusatzkosten per Nachorder ersetzt. Der klinische Alltag zeigt allerdings bei uns, dass davon nur selten Gebrauch gemacht werden muss. Es bleiben mindestens ebenso viele Aligner erwachsener Patienten in diversen Hotelzimmern, Restaurants oder Mietwagen liegen (trotz aller Warnhinweise von uns!) wie Jugendliche einmal versehentlich ihre Schienen verschlampen. In aller Regel ist dies aber kein Drama, sondern kann durch Überspringen auf den nächsten, meist dann etwas strammer sitzenden Aligner behoben werden. So beträgt der Anteil an Invisalign Teen-Behandlungen in unserer Praxis mittlerweile über 35 Prozent am Gesamtvolumen der Invisalign-Fälle. Etwa 40 Prozent aller Jugendlichen, bei denen traditioneller Weise eine Multibracket-Apparatur indiziert wäre, erhalten aktuell Invisalign Teen, Tendenz steigend.

Der Anteil wäre sicherlich noch höher, aber die Vertragsbedingungen der gesetzlichen Versicherungen lassen hierzulande eine alternative Invisalign-Behandlung unmissverständlich nicht zu. Invisalign ist daher eine reine Privatbehandlung auf Grundlage der aktuellen Gebührenordnung für Zahnärzte. Deshalb wollen und können einige Patienteneltern auf den möglichen Krankenkassenanteil einer traditionellen Behandlung ungern verzichten. Einfacher ist die Entscheidung hingegen für die Eltern bei einer KIG-Einstufung unter 3. Hier zahlt die „Kasse“ ohnehin nicht, sodass alle Beteiligten freie Therapiewahl haben. Da ist unsere Erfahrung: Nicht alle stehen auf „Heavy Metal“ im Mund, manche bevorzugen die sanfteren Bewegungen. Und Teenager lieben es heutzutage „wireless“ unterwegs zu sein, alle anderen auch.