Kieferorthopädie 15.09.2025

Ist die Theorie der terminalen Scharnierachse ein Mythos?

share

Klinischer Hintergrund und Problemstellung

Die Kiefergelenke bilden eine bilateral funktionell gekoppelte Einheit des orofazialen Systems und erlauben Unterkieferbewegungen in sechs Freiheitsgraden, die durch Kaumuskelaktivität gesteuert werden.1,2 Der bikonkave Diskus fungiert dabei durch anteroposteriore und geringgradige mediolaterale, intraartikuläre Bewegungen als mobile Gelenkpfanne.3 Anteriore Diskus-Verlagerungen sind mit veränderten Kondylus-Bewegungsmustern assoziiert und können schmerzhafte Mobilitätseinschränkungen sowie Gelenkgeräusche verursachen.4 Während etablierte klinische Untersuchungsalgorithmen wie die DC/TMD-Kriterien zwar die standardisierte klinische Diagnostik erlauben, sind jedoch bei einigen artikulären Pathologien weiterführende und diagnostisch erweiternde bildgebende Untersuchungsverfahren hilfreich.4

Die Magnetresonanztomografie (MRT) ist als Referenzstandard zur nichtinvasiven Beurteilung der Kiefergelenke etabliert,5 ist jedoch aufgrund der langen Bildaufnahmedauer auf statische Bildsequenzen unter Verwendung eines Bisskeils limitiert.6,7 Auch bei Cine-Mode-Verfahren, die auf mehreren konventionellen MRT-Aufnahmen basieren, resultieren pseudodynamische Sequenzen auf Basis passiv aufgedehnter Kieferpositionen.6 Bei mechanischen und digitalen axiografischen Verfahren fehlt hingegen die Darstellung der anatomischen Strukturen.7,8 Valide Analysen der Gelenk-Biomechanik können allerdings nur auf Basis von habituellen, aktiv-muskelgeführten Bewegungen unter dynamischer Darstellung der beteiligten Strukturen mit hoher Bildrate und suffizienter Bildqualität durchgeführt werden.9 Bisherige Methoden konnten die notwendigen Voraussetzungen aufgrund technischer Limitationen jedoch nicht hinreichend erfüllen.

Einblick in die Historie der Biomechanik von Unterkieferbewegungen

Wissenschaftliche Analysen der mandibulären Biomechanik dienten seit jeher der Entwicklung theoretischer Modellvorstellungen, um die Physiologie der Unterkieferbewegungen zu erklären und nachzuahmen.10

Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit der Kiefergelenke basierten frühe Untersuchungen primär auf anatomischen oder konventionellen mechanischen Methoden, bei denen mandibuläre Bewegungsbahnen ohne direkte Abbildung der Gelenkanatomie aufgezeichnet wurden.11

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Literatur der letzten Dekade maßgeblich von der Theorie der terminalen Scharnierachse geprägt wurde.12 Diese Modellvorstellung basiert auf der Annahme, dass die Mandibula um eine räumlich fixierte transversale Drehachse rotiert.13,14 Unter dieser mechanischen Voraussetzung würde sich die Mandibula beim Kauvorgang allerdings wie ein Hebel dritter Ordnung verhalten. Der unwesentlich hinterfragte Glaube an die Existenz dieser interkondylären Achse, um die eine reine Rotation der Mandibula messbar sei und entsprechend in ein zahntechnisches Arbeitsgerät übertragbar sei, hat sich bis heute konserviert.10 Bei differenzierter Literatur-Analyse fällt allerdings auf, dass einige Autoren, wie zum Beispiel James Luce, bereits im Jahr 1889 große Zweifel an der Scharnierachsen-Theorie äußerten.15 In der rezenten Literatur verdichten sich mittlerweile die Hinweise, dass die habituelle, physiologische Kinematik der Mandibula nicht durch eine starre, sondern vielmehr durch eine Vielzahl zeitlich variabler momentaner Drehachsen zu erklären ist.10,16,17

Moderne In-vivo-Analysen der Unterkieferkinematik

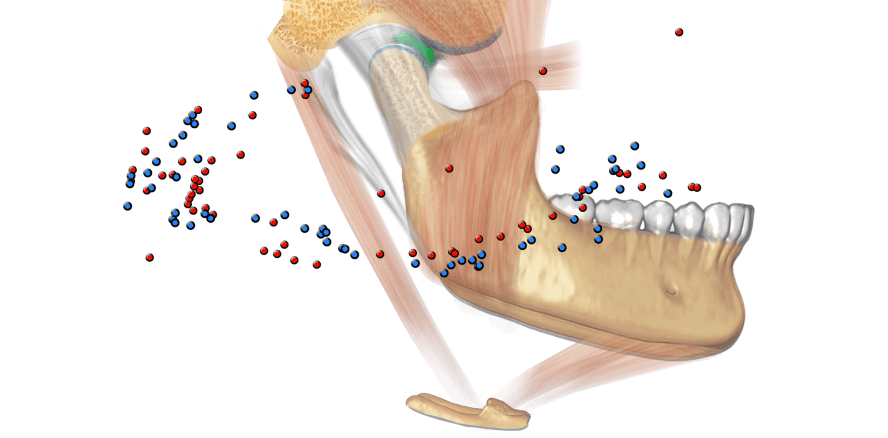

Mit der Einführung des Echtzeit-MRT-Verfahrens durch Prof. Jens Frahm (MPI für multidisziplinäre Naturwissenschaften, Göttingen) ist die Visualisierung dynamischer Prozesse mit hoher zeitlicher sowie räumlicher Auflösung möglich.18 Flash-Sequenzen mit radialer Unterabtastung und nichtlinearer Inversion (NLINV)19,20 erlauben bei diesen schnellen MRT-Sequenzen eine hohe räumliche Auflösung von 0,75 x 0,75 mm². Mit diesem neuartigen Verfahren konnte unsere Arbeitsgruppe alle beteiligten Kiefergelenkstrukturen mit 15 Bildern pro Sekunde während dynamischer Unterkieferbewegungen ohne zusätzliche, bisssperrende Hilfsmittel visualisieren.19 Zur Analyse der zeitabhängigen Drehpunkte der Mandibula kombinierte unsere Arbeitsgruppe erstmals die kinematische Analyse der instantanen Rotationszentren (ICR) mit dem Echtzeit-MRT-Verfahren.16 Bei 86 asymptomatischen Kiefergelenken zeigte sich, dass die Mandibula bei Mundöffnungs- und Kieferschluss-Bewegungen reproduzierbaren, kontinuierlich wandernden ICR folgte (Abb. 1). Während sich die initial kondylusnahen ICR im Rahmen der zunehmenden Kieferöffnung nach dorsal und kaudal verlagerten, wurde bei der intermediären Mundöffnung ein horizontal nach anterior gerichteter Verlauf der ICR beobachtet. Im zeitlichen Verlauf der intermediären bis zur terminalen Kieferposition wiesen die ICR einen moderat kranial gerichteten Pfad vom Kieferwinkel in den Bereich des Processus alveolaris der Maxilla auf (Abb. 1). Im Vergleich zur Mundöffnung zeigte die Kieferschlussbewegung eine vergleichbare, allerdings umgekehrt ablaufende ICR-Bahn. Zwischen den beiden Bewegungsrichtungen waren lediglich geringe Abweichungen bei den ICR-Mustern zu beobachten, die unsere Arbeitsgruppe als richtungsabhängige biomechanische Variation der elastischen Aufhängung der Mandibula interpretierte. Unsere Befunde stützen somit das Modell eines elastisch aufgehängten starren Körpers Mandibula mit reproduzierbaren ICR-Korridoren. Auf Basis der ICR-Rohdaten ließ sich keine räumlich fixierte Scharnierachse ermitteln. Diese Ergebnisse bestätigen frühere axiografische Befunde von Sadat-Khonsari et al. und widersprechen dem historischen Modell einer terminalen Scharnierachse.17 Auch Jász und Mitarbeiter beobachteten auf Basis ihrer axiografischen In-vivo-Analyse, dass bereits ab den ersten Millimetern der Mundöffnungsbewegung eine translatorische Unterkieferbewegung messbar ist.21 Mithilfe statistischer Verfahren konnten die Autoren nachweisen, dass die habituellen Unterkieferbahnen der 46 gesunden Probanden im Vergleich zu einer theoretischen Scharnierbewegung einen signifikant unterschiedlichen Verlauf zeigten.

Implikationen für Zahnmedizin und Zahntechnik

Es ist bekannt, dass die mandibuläre Kinematik ein Resultat eines permanenten Zusammenspiels aus muskulärer, ligamentärer, gelenkinterner-struktureller sowie schwerkraftbedingter Kräfte und Drehmomente darstellt. Die entstehenden Bewegungen sind hochadaptiv, intra- und interindividuell variabel und somit nicht linear. Vergleicht man mechanische Artikulatoren mit den synergistisch variablen Kraftvektoren des orofazialen Systems, fallen fundamentale Unterschiede auf. Artikulatoren approximieren diese komplexe Kinematik im Sinne einer reductio ad corpus rigidum, mit reproduzierbaren Achsen- und Flächenbewegungen auf Basis definierbarer Parameter (sagittale Kondylenbahnneigung, Bennett-Winkel, Immediate Side Shift etc.). Die approximative und instruktive Modellvorstellung moderner Artikulatoren ist für zahntechnische Rekonstruktionszwecke durchaus praxisrelevant und absolut geeignet. Sie zeigt aber nicht, wie Menschen in der Realität kauen. Im Hinblick auf die erfolgreiche Anwendung von Artikulatoren über viele Jahrzehnte erscheint diese Randnotiz entbehrlich, weil die Herstellung von Zahnersatz in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zu einem hochpräzisen und passgenauen Resultat führt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Kieferrelationsbestimmungen, die nicht okklusionsdeterminiert sind, insbesondere dann stark von der patientenindividuellen Biomechanik beeinflusst werden können, wenn die Vertikaldistanz im Artikulator verändert wird. In diesen Fällen sollten die aktuell geltenden Leitlinien berücksichtigt werden. In der prätherapeutischen Diagnostik stellt die funktionelle Beurteilung des stomatognathen Systems, insbesondere vor irreversiblen therapeutischen Eingriffen, eine zentrale Herausforderung dar. Die Definition von ICR-Normkorridoren könnte die klinische Funktionsanalyse durch objektive dynamische Bewegungskriterien wertvoll ergänzen. Pathologische Veränderungen führen zu charakteristischen Abweichungen der ICR-Pfade, was diagnostisch genutzt werden könnte, um Normvariationen von therapiebedürftigen Dysfunktionen abzugrenzen.

Zusammenfassung

Die kombinierte quantitative Analyse von Unterkieferbewegung mit gleichzeitiger Darstellung der anatomischen Strukturen war aufgrund technischer Limitationen bisher nicht möglich. Daher sind einige zentrale Aspekte der Kiefergelenkbiomechanik nicht vollständig beschrieben, sodass approximierte Modellvorstellungen in der Literatur vorherrschen. Die Implementierung eines neuartigen Echtzeit-MRT-Verfahrens erlaubt erstmals die In-vivo-Visualisierung der Gelenkstrukturen bei Unterkieferbewegungen mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung. Dies erlaubt die Evaluation mandibulärer Funktionszustände auf Basis kinematischer Trajektorien. Der vorliegende Beitrag fasst aktuelle Anwendungen im Rahmen biomechanischer Analysen von Unterkieferbewegungen zusammen und beleuchtet die zahnärztlichen und zahntechnischen Implikationen.

Resümee

Die rezente Literatur zeigt, dass Unterkieferbewegungen nicht durch eine räumlich fixierte Scharnierachse zu erklären sind, sondern als Abrollvorgänge zwischen Rastpol- und Gangpolkurven innerhalb einer interindividuell spezifischen, elastischen Aufhängung definiert werden müssen. Sowohl diagnostische als auch therapeutische Verfahren der Zahnheilkunde könnten von der präzisen Definition der Kiefergelenkbiomechanik profitieren. Neben der klinischen Funktionsanalyse wären präzise weiterführende Diagnostikmethoden zur prätherapeutischen Beurteilung funktioneller Störungen bei irreversiblen Interventionen des Kauapparates hilfreich.

Für den klinischen Alltag stehen den Praktikerinnen und Praktikern bereits konkrete Handlungsempfehlungen zur Verfügung, welche zahnärztlichen Maßnahmen bei okklusionsdeterminierter Situation, aber auch bei unvollständiger vertikaler Abstützung ergriffen werden sollten (https://www.awmf.org). Insbesondere im Rahmen der aktuellen S2k-Leitlinie „Instrumentelle zahnärztliche Funktionsanalyse und Kieferrelationsbestimmung“ wurden evidenzbasierte Handlungskorridore definiert, die bereits modernste Erkenntnisse der Gelenkbiomechanik berücksichtigen. Die Interpretationen unserer biomechanischen Echtzeit-MRT-Analysen stützen diese Empfehlungen.

Autoren: Dr. med. dent. Sebastian Krohn, Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Peter Proff, Prof. Dr. med. dent. Dietmar Kubein-

Meesenburg, Priv.-Doz. Dr. med. dent. Eva Paddenberg-Schubert.