Laserzahnmedizin 21.02.2011

Adjuvante Laserverfahren in der Parodontologie

Verschiedene klinische Leitfäden haben sich für den niedergelassenen, parodontologisch tätigen Zahnarzt bewährt: Zeitliche Abläufe innerhalb der parodontologischen Behandlung, mögliche Behandlungsmethoden und Recallintervalle wurden vielfach dokumentiert und propagiert.1,2

Die Dritte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS III) veröffentlichte im Jahr 1999, dass nur rund 20% der Erwachsenen völlig gesunde Gingivaverhältnisse aufwiesen. Bei einem Drittel der Erwachsenen waren Taschentiefen von 5 mm vorhanden, die schwere Form der Parodontitis war immerhin noch bei 14,1% zu verzeichnen. Die Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV) aus dem Jahr 2005, die im Dezember 2006 veröffentlicht wurde, hat festgestellt, dass im Vergleich zum Jahr 1999 die Parodontalerkrankungen sogar auf dem Vormarsch sind mit einer prozentualen Zunahme um fast 30% bei einer mittelschweren Parodontitis.

Diese Ergebnisse beziehen sich auf die Gruppe der 35- bis 45-Jährigen. Damit steht die Beherrschung der parodontalen Erkrankungsformen trotz Kenntnis vieler ätiologischer, genetischer und exogener Faktoren weiterhin im Brennpunkt für den klinisch tätigen Praktiker.3–5 In den letzten Jahren hat sich die wissenschaftliche und klinische Diskussion vermehrt mit Lasersystemen als Adjuvanz in der Parodontaltherapie beschäftigt.6–9 Unter dem Aspekt der Zunahme von Antibiotikaresistenzen, allergischen Reaktionen auf Spüllösungen, mit der Zunahme von Patienten mit Allgemeinerkrankungen und komplizierten Medikationen, aber auch der zu berücksichtigenden Compliance der Patienten stellt somit die Auseinandersetzung mit alternativen Adjuvanzen weiterhin ein wichtiges Thema dar. Obwohl die aktuelle Literatur über Laserverfahren in der Parodontologie immer noch eine relativ konservative Haltung einnimmt10, sind manche Wissenschaftler der Auffassung, dass bei kritischer Betrachtung der angewendeten Lasersysteme sehr wohl definierte Ziele erreicht werden können.11 Im Besonderen wird die Deepithelisation der parodontalen Tasche mittels Laser in den meisten Artikeln nicht ausreichend und nicht richtig diskutiert. Auch der Einsatz von Diodenlasern und die photodynamische Therapie als adjuvante Maßnahme zur konventionellen Parodontalbehandlung erfahren keine gebührende Aufmerksamkeit.

In der vorliegenden mikrobiologischen und klinischen Studie wurde die Wirkungsweise der photodynamischen Therapie (Diodenlaser 670nm + SRP) auf das parodontale Keimspektrum mit zwei anderen für die Parodontologie erprobten Laserwellenlängen (Diodenlaser 980 nm + SRP, Nd:YAG-Laser 1.064 nm + SRP) und SRP (scaling and root planing) allein verglichen.

Material und Methoden

In dieser Studie wurden bei insgesamt zehn Patienten im Alter von 40 bis 50 Jahren erkrankte Parodontien konventionell geschlossen kürettiert (SRP). Kein Patient war Raucher, die Allgemeinanamnese war bei allen ohne Befund, bei keinem der Patienten erfolgte eine antibiotische Therapie innerhalb der letzten sechs Monate vor Beginn der Behandlung und während der Behandlung. Kein Patient war implantologisch versorgt.

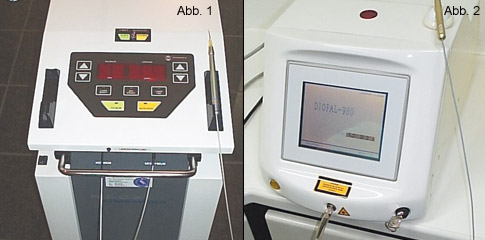

Nach dem Zufallsprinzip wurden die Quadranten verschiedenen Lasersystemen zugeordnet: ein Quadrant wurde mit einer Wellenlänge von 1.064 nm (Nd:YAG + SRP) bestrahlt, ein Quadrant mit einer Wellenlänge von 980 nm (Diode + SRP), ein Quadrant mit einer Wellenlänge von 670 nm (PDT + SRP). Ein Quadrant wurde ausschließlich manuell kürettiert (SRP); dieser Quadrant diente als Kontrollgruppe. Bei den Parodontien, die der Behandlung mit einem Nd:YAG-Laser (Abb. 1) oder Diodenlaser mit 980 nm (Abb. 2) zugeordnet waren, wurde zunächst mit dem Laser eine Sulkuserweiterung (Faser: 400 µm) durchgeführt, dann manuell kürettiert, danach erfolgte für 20 Sekunden eine Laserbestrahlung (2 Watt) der parodontalen Tasche. Die Parodontien, die der Anwendung mit PDT zugeordnet waren, wurden kürettiert, dann ein Photosensitizer (HELBOBlue®, HELBO, Wien, Austria) appliziert. Nachfolgend wurde für ebenfalls 20 Sekunden mit Laserlicht bestrahlt (Diodenlaser 680 nm, Minilaser 2075 dent HELBO, Wien, Austria, Abb. 3). Die für die Studie gewählte Bestrahlungsdauer mit dem PDT-System (antimikrobielle PDT, HELBO, Wien, Austria) entsprach nicht den Vorgaben (60 Sekunden) des Herstellers.

Abb. 1: Nd:YAG-Laser. Abb. 2: Diodenlaser.

Abb. 3: Low-Intensity-Laser.

Die klinischen Daten wurden vor Beginn der Behandlung erhoben, einen Monat und drei Monate nach der Behandlung. Verwendet wurde eine druckkalibrierte Sonde, der Blutungsindex (BOP) wurde nicht qualitativ bewertet, sondern als blutend auf Sondieren oder nicht blutend auf Sondieren notiert.

Die mikrobiologischen Daten wurden an auffälligen Taschentiefen (Durchmesser 5 mm) an ein oder zwei Stellen pro Quadrant mit einer sterilen Papierspitze entnommen und am gleichen Tag der Probenentnahme in ein unabhängiges mikrobiologisches Labor geschickt. Die Analyse dort fand nach dem Prinzip der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) statt und wurde für die semiquantitative Auswertung nummerisch erfasst.

Insgesamt wurden über einen Zeitraum von drei Monaten bei zehn Patienten mit einer chronischen Parodontitis 253 Parodontien behandelt, 325 mikrobiologische Proben untersucht und ausgewertet. Gleichzeitig wurden klinische Parameter (PD, BOP, LG) dokumentiert, dabei wurde der Blutungsindex ausgewertet. Untersucht und bewertet wurden in allen Fällen:

- Aggregatibacter (A.a.), früher Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.) genannt

- Porphyromonas gingivalis (P.g.)

- Tannerella forsythensis (T.f.), früher Bacteroides forsythus (B.f.) genannt

- Prevotella intermedia (P.i.)

- Peptostreptococcus micros (P.m.)

- Fusobacterium nucleatum (F.n.)

- Treponema denticola (T.d.)

Die mikrobiologischen Probenentnahmen fanden an den gleichen Entnahmestellen vor der Behandlung, am dritten und siebten Tag nach der Behandlung (split-mouth design) statt. Nach einem Monat und nach drei Monaten wurden im Rahmen der klinischen Evaluierung wieder mikrobiologische Proben entnommen.

Ergebnisse

Auf die einzelnen Zeitpunkte der Probenentnahmen bezogen, ergeben sich folgende grafische Darstellungen (Grafiken 1–4) in Relation auf die Behandlungsmodalität.

Damit ergab sich folgendes Gesamtergebnis für die einzelnen vier Behandlungsgruppen:

Es zeigt sich vor allem eine signifikante Wirkung der photodynamischen Therapie in Kombination mit SRP auf die Reduktion der parodontopathogenen Keime in den ersten vier Wochen nach Behandlung.

In allen anderen Behandlungsgruppen (SRP + Diode, SRP + Nd:YAG, SRP ohne Laser) konnte dieses Behandlungsresultat nicht erreicht werden. Am dritten Tag nach Behandlung waren die Diodengruppe (980 nm) (67,72%, p # 0,05) und die Kontrollgruppe (64,11%, p # 0,05) nach der PDT (87,57%, p # 0,05) etwa gleichwertig, die Nd:YAG-Gruppe erzielte das schlechteste Ergebnis (55,31%, p # 0,05). Am siebten Tag verbesserte sich das allgemeine Gesamtergebnis. Nach einem Monat erreichte Diode + SRP 62,20% (p # 0,05), SRP 54,43% (p # 0,05) und Nd:YAG + SRP 42,47% (p # 0,05). Auch nach einem Monat (80,11%) und nach drei Monaten (91,37%) erschien das Behandlungsresultat der PDT am besten, allerdings ergab die explorative Datenanalyse keine Signifikanz der Ergebnisse (p # 0,05). Nach drei Monaten ergaben sich für die Nd:YAG-Gruppe 48,14% (p # 0,05), für die Kontrollgruppe 54,22% (p # 0,05) die schlechtesten Ergebnisse, die Diodengruppe erreichte 71,65% (p # 0,05). Damit fiel vor allem das langfristig gute Ergebnis auf, das durch PDT + SRP (91,37%) und durch Diode + SRP (71,65%) im zeitlichen Verlauf der Untersuchungsreihe festgehalten werden konnte. Dadurch, dass bei einem Patienten mehrere Behandlungsverfahren zum Einsatz kamen, musste die Untersuchungsreihe nach drei Monaten beendet werden. In jedem Patientenfall waren weitere therapeutische Maßnahmen (professionelle Zahnreinigung, lokalisierte chirurgische Intervention) notwendig und wurden auch erbracht.

Diskussion

Beachtenswert ist, dass mit der Methode der photodynamischen Therapie im Durchschnitt der Betrachtung für die Keimreduktion der gesamten Markerkeime bessere Langzeitergebnisse vorlagen im Vergleich zu den anderen Behandlungsgruppen. Die klinische Vorgehensweise in der Parodontologie ist inzwischen etabliert. Im Streben um Verbesserungen oder Optimierungen einzelner Behandlungsschritte bietet sich allerdings der Einsatz der photodynamischen Therapie an. Im Gegensatz zu der Anwendung anderer Wellenlängen ist keine Anästhesie erforderlich.

Damit kann die photodynamische Therapie in der gesamten Initialphase der parodontologischen Betreuung eine Anwendung finden, ist aufgrund der Laserklassifizierung sogar delegierbar an instruiertes zahnmedizinisches Assistenzpersonal. Vor allem bei Schwangeren ist die Anwendung der photodynamischen Therapie eine echte Alternative, da bei schwangerschaftsassoziierten Parodontitiden eine hohe Prävalenz von P. intermedia mit dem zweiten Trimester in Verbindung gebracht wird.12 Die Gabe eines Antibiotikums kann unter Anwendung der photodynamischen Therapie mit einer engeren Indikation bewertet werden. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in keinem Fall der behandelten Patienten bei Prävalenz von A.a. dieser eliminiert werden konnte. Auch die Hinweise auf die Keimelimination der anderen beiden obligat pathogen Markerkeime (P.g. und P.i.) waren in allen Lasergruppen sehr gering und können aufgrund der zu geringen Patientendaten an dieser Stelle nicht bewertet werden. Auf Mundspüllösungen kann aber eventuell im klinischen Bereich ganz verzichtet werden.

Als Adjuvanz zur SRP kann die photodynamische Therapie in ihrer Wirkung auf die parodontalpathogenen Keime statt eines anderen Lasersystems in jedem Fall eingesetzt werden. Hier könnte aber aufgrund der hämostatischen Wirkung anderer Wellenlängen einem High-intensity-Laser bei Risikopatienten (Marcumar) der Vorzug zu geben sein.13 In der chirurgischen Therapie ersetzt die photodynamische Therapie natürlich verschiedene Einsatzmöglichkeiten anderer Laser nicht (Schneiden, Koagulation), eine interessante Wirkung mag aber in Bezug auf die Wundheilung und das zelluläre Regenerationspotenzial durch die photodynamische Therapie induziert werden können. Hier müssen weitere Forschungsergebnisse differenzierte Erkenntnisse bringen. In der Erhaltungstherapie erscheint das System der photodynamischen Therapie besonders vielversprechend, möglicherweise kann häufiger auf eine chirurgische Intervention verzichtet werden. Das ist im klinischen Alltag unseren Patienten sicherlich willkommen. Natürlich ersetzt die photodynamische Therapie begleitende Maßnahmen nicht, die ätiologische Faktoren wie Stress, Dysfunktionen im Magen- und Darmtrakt und weitere systemische exogene Einflüsse ausschalten.

Interessant wäre es an dieser Stelle, weitere Erkenntnisse aus multizentrischen Untersuchungsreihen zu gewinnen, die Aussagen über systemische biostimulierende Wirkungen auf den Gesamtorganismus über niedrig-frequente Wellenlängen aufdecken. Für den generalisiert ausgerichteten Zahnarzt in freier Praxis ist die photodynamische Therapie wegen ihrer relativ betriebswirtschaftlich günstigen Investition im Vergleich zu anderen Lasern und wegen der breit gefächerten Anwendungsmöglichkeiten in der Parodontologie eine echte Alternative.

Schlussfolgerungen

- Die photodynamische Therapie ist in der Lage, die Blutung des Parodontiums zu kontrollieren.

- Die photodynamische Therapie ist fähig, die parodontalen Keime im Vergleich zu den anderen adjuvanten Lasersystemen und der konventionellen Parodontaltherapie zu reduzieren.

Autor: Dr. med. dent. George E. Romanos, DDS, PhD

Literatur:

- RASSHOFER, R. (1999). Mikrobiologische Diagnostik bei Parodontopathien: Klinische Bedeutung und neue Labormethoden. Sonderdruck aus Heft 3/99, Magazin für Zahnheilkunde, Management und Kultur.

- JERVOE-STORM, P. (2000). Parodontitis-Diagnostik und Therapie. Sonderdruck aus Heft 3/00, Magazin für Zahnheilkunde, Management und Kultur.

- MOMBELLI, A. (1994). Parodontaldiagnostik. Die Rolle der Mikrobiologie. Schweiz Monatsschr Zahnmed 104, 49.

- KORNMANN, K.S., CRANE, A., WANG, H-Y., DIE GIOVINE, F.S., NEWMAN, M.G., PIRK,F.W., WILSON JR., T.G., HIGGINBOTTOM, F.L., DUFF, G.W. (1997). The interleukin-1 genotype as a severity factor in adult periodontal diseases. J Clin Periodontol 24, 72–77.

- RASSHOFER, R. (2005). Paradigmenwechsel in der Parodontologie: Klinische Bedeutung und neue Labormethoden. Fachbeitrag in Dentalhygiene Journal 1/2005, 24–30.

- SIGUSCH, B.W., PFITZNER, A., ALBRECHT, U., GLOCKMANN, E. (2005). Efficacy of photoynamic therapy on inflammatory signs and two selected periodontopathogenetic species in a beagle dog model. J Periodontol 76(7):1100-5.

- SCHOOP, U. (2006). Lasergestützte Parodontaltherapie. Unter Mitarbeit von MORITZ, A., BLUM, R., ROMANOS, G.E., SCHWARZ, F.; In: MORITZ, A.: Orale Lasertherapie. Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin.

- ROMANOS, G.E. (1999). Atlas der chirurgischen Laserzahnheilkunde, 144, München, Jena. Urban und Fischer.

- GUTKNECHT, N. (1999). Lasertherapie in der zahnärztlichen Praxis. Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin.

- COBB, C.M. (2006). Lasers in Periodontics: a review of the literature. J Periodontol, 77: 545–564.

- ROMANOS, G.E. (2007). Letters to the Editor. J Periodontol, 78: 595–600

- MARSH, P., MARTIN, V.M. (2003). Orale Mikrobiologie. Thieme Verlag, Stuttgart.

- VERHEYEN, P., BLUM, R., GOHARKHAY, K., WALSH, L.J. (2006). Lichtaktivierte Desinfizierung. In: Moritz, A. Orale Lasertherapie, Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin.