Oralchirurgie 29.10.2012

Sichere Therapieplanung im zahnärztlichen Alltag dank 3-D-Diagnostik

Die korrekte Diagnosestellung bei unterschiedlichen Krankheitsbildern im Praxisalltag wird oftmals erst durch die Zuhilfenahme konventioneller Röntgenbildgebung ermöglicht. Durch die zunehmende Verfügbarkeit strahlungsarmer, dreidimensionaler Aufnahmetechniken gewinnt deren Anwendung innerhalb zahnärztlicher Diagnostik zunehmend an Bedeutung. Im Gespräch erläutert Zahnarzt und Oralchirurg Dr. Marcín Wojtunik den Einsatz der für solche Zwecke optimierten 2-D/3-D-Kombi-Röntgengeräte sowie die Vorteile, die sich dadurch für Behandler und Patienten ergeben.

Dr. Wojtunik, immer mehr Zahnärzte ziehen dreidimensionale Aufnahmen zur Diagnose heran. Welchen Mehrwert bieten Röntgenbilder, die mit einem DVT-Gerät entstehen?

Konventionelle Aufnahmetechniken wie Summations- oder Panoramaschichtaufnahmen liefern dem Behandler nicht immer vollständige Informationen über das zu untersuchende Gebiet. Das liegt nicht zwingend an der Wiedergabegenauigkeit dieser Verfahren, sondern vielmehr am zugrunde liegenden Aufnahmeprinzip. Deshalb kann auch bei langjähriger diagnostischer Erfahrung des behandelnden Mediziners nicht immer eine zuverlässige Interpretation der Bildbefunde gewährleistet werden. Die Verwendung dreidimensionaler Bildgebung garantiert hingegen eine Zunahme an Bildinformationen über die zuuntersuchende Region. Durch die detailgetreue Wiedergabe der Strukturen in allen drei Ebenen wird gewährleistet, dass diagnostische Unsicherheiten, wie sie etwa bei Summationsaufnahmen durch Überlagerungsartefakte hingenommen werden müssen, nicht mehr auftreten. Auf diese Weise sind wir nicht mehr gezwungen, Verhältnisse zu deuten, sondern können Sachverhalte augenfällig feststellen. Die so gesteigerte Befundsicherheit ist nicht ausschließlich für den Therapieerfolg wichtig, sondern dient in schwierigen Fällen auch der rechtlichen Absicherung.

Das heißt, ein Plus an Informationen über die zu untersuchende Region erhöht den Therapieerfolg?

Genau. Die Effektivität einer endodontischen Therapie hängt zum einem davon ab, wie stark der Behandler eine bakterielle Besiedlung im Bereich des Wurzelkanalsystems reduzieren kann. Zum anderen ist entscheidend, inwieweit das Gewebe die bereits entstandenen, infektbedingten Schäden zu regenerieren vermag. Die Prognose über den Verlauf einer darauf ausgelegten Behandlung kann anhand der konventionellen Röntgenbildgebung nur eingeschränkt getätigt werden. Die dafür notwendigen Aus- sagen über die Anzahl der Wurzeln und Wurzelkanäle sowie die tatsächliche Infektausdehnung können bei mehrwurzeligen Zähnen trotz vorliegender Aufnahmen oft nur empirisch getroffen werden. Erst die Beurteilung in der transversalen und der axialen Ebene lässt hierbei eine genaue Bewertung zu. Die so gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die einzelnen Therapieschritte, die auf diese Weise gezielter und wirksamer eingesetzt werden können. Eine ineffektive Vorgehensweise durch „Ausprobieren“ von Behandlungsansätzen kann somit unterbleiben.

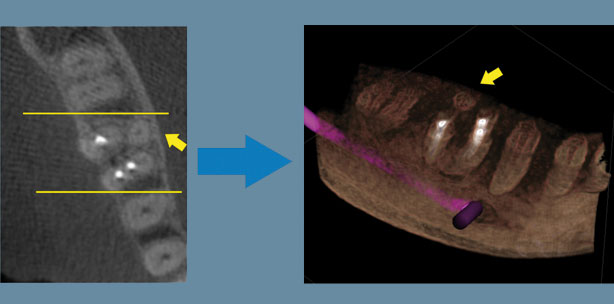

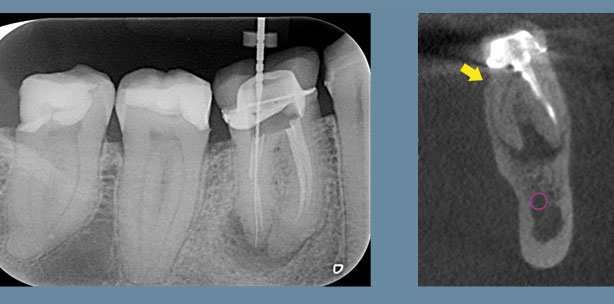

Abb. 2: Der nicht obliterierte Kanal der distolingualen Wurzel ist deutlich erkennbar.

Auf welchen Gebieten lässt sich diese Technik einsetzen?

Als die digitale Volumentomografie in der Zahnmedizin vor mehr als zehn Jahren eingeführt wurde, wendeten Zahnmediziner diese Technik vorwiegend als Alternative zur strahlenintensiven Computertomografie präoperativ zur Darstellung unübersichtlicher knöcherner Verhältnisse an. Innerhalb der vergangenen Jahre konnten durch technische Innovationen das Auflösungsvermögen und die Bildqualität der Geräte verbessert werden. Gleichzeitig gelang es, die Dosisleistung weiter zu senken. Dadurch konnte der Einsatz der DVT auf andere Indikationsbereiche ausgeweitet werden: Das Einsatzspektrum reicht heutzutage von prächirurgischer Abklärung, Implantatplanung, Infektdiagnostik und Fokussuche über Endodontie bis hin zur Parodontologie. In all diesen Bereichen hat sich die umfassende und detaillierte Darstellung gegenüber der konventionellen Radiografie zunehmend als überlegen gezeigt. Selbst in der Endodontie, in welcher der Zahnfilm als stabile Referenz für Therapiedokumentation und Planung gilt, kann die digitale Volumentomografie in geeigneten Fällen als echte Konkurrenz angesehen werden. Die Grundvoraussetzung dafür ist die Erhöhung der Bildauflösung moderner DVT-Geräte und die Möglichkeit zur Einschränkung des Field of View auf kleine Volumina.

Können Sie anhand eines Beispielfalls die Verwendung von DVT-Aufnahmen in der Endodontie erklären?

Ja, natürlich: In einem Fall klagte eine Patientin über akute Beschwerden im Bereich des rechten Unterkiefers. Durch Perkussionstestung konnte man den bereits wurzelgefüllten Zahn 46 sicher als schmerzursächlich identifizieren. Anhand der konventionellen Bildgebung und der klinischen Untersuchung war keine eindeutige Entscheidung über einen gezielten Therapieweg möglich.Vielmehr ergab sich eine Anzahl von Behandlungsansätzen, die eine Linderung der starken Beschwerden bewirken könnten. So bestand die Option einer aufwendigen Revision der Wurzelfüllungen sowie einer Resektion der Wurzelspitzen über den bukkalen Zugang. Auch die Extraktion des betroffenen Zahnes wäre möglich gewesen. All diese Ansätze bedeuteten für die Patientin eine aufwendige und/oder invasive Behandlung mit zum Teil unsicherer Prognose. Auf der Suche nach Alternativen wurde eine zusätzliche Volumentomografie angefertigt, die eine ausgedehnte periapikale Osteolyse bei Persistenz eines weiteren, nicht obliterierten distolingualen Wurzelkanals nachwies. Die daraus resultierende Trepanation, Auffindung und initiale Aufbereitung des verbliebenen unbehandelten Kanals nahm etwa zehn Minuten in Anspruch und bescherte der Patientin im kurzfristigen Verlauf vollständige Beschwerdefreiheit. Im Rahmen der anschließenden endodontischen Therapie konnten auch die insuffizienten Wurzelfüllungen an den mesialen Wurzeln revidiert werden.

Wenn verstärkt 3-D-Aufnahmen zur Diagnose herangezogen werden, bedeutet das nicht, dass die Patienten langfristig einer höheren Strahlenbelastung ausgesetzt sind?

Die ideale Vorstellung wäre, dass neue radiologische Techniken die Dosis für eine Untersuchung bei höherem Informationsgehalt für den Patienten weitestgehend reduzieren oder zumindest nicht steigern. Einige aktuelle DVT-Geräte kommen diesem Gedanken technisch schon recht nah. Beim ORTHOPHOS XG 3D beispielsweise kann das maximale Field of View von 8 x 8 cm auf ein 5,5 x 5 cm Volumen begrenzt und dabei gezielt zur Klärung lokalisierter Fragestellungen eingesetzt werden. Durch gleichzeitige Adaptation der Aufnahmeparameter ist es hierbei möglich, die Strahlenbelastung auf ein Niveau vergleichbar mit einer bis zwei konventionellen Panoramaaufnahmen zu reduzieren. Dabei nutzt der ORTHOPHOS XG 3D moderne Strahlertechnik in Verbindung mit einem empfindlichen und hochauflösenden Flatpanel, wodurch die maximale effektive Dosis eines vollständigen Volumenscans deutlich unterhalb einer computertomografischen Untersuchung derselben Region liegt.

Welche Vorteile ergeben sich für Zahnärzte, die mit dem Gerät arbeiten?

Die Qualität der Diagnostik ist die Basis für die Wirksamkeit therapeutischer Maßnahmen, die beim Patienten Anwendung finden. Durch den Einsatz von dreidimensionaler Bildgebung werden die Voraussetzungen für bestmögliche Befunderhebung erfüllt. Die so optimierten Behandlungsabläufe münden in der Regel für den Patienten in einer schnelleren, komplikationsärmeren und effektiveren Therapie. Gleichzeitig erleichtern sie die Planung und Durchführung der notwendigen Behandlungsschritte durch den Arzt, indem Unsicherheitsfaktoren eliminiert werden. Dadurch wird die zum Teil langwierige und zermürbende Suche nach Beschwerdeursachen stark vereinfacht, was zu maximaler Zufriedenheit auf der Patientenseite führt. Darüber hinaus sichert die Verwendung neuer Diagnosetechnologien einen längerfristigen wirtschaftlichen Erfolg der Praxis, denn: Der Aufbau eines modernen Images verbunden mit den Therapieerfolgen führt zu einer höheren Akzeptanz bei den bestehenden Patienten und hilft bei der Akquise neuer.