Parodontologie 11.05.2011

Gezielte Immunstimulation bei Parodontitis

Parodontalerkrankungen sind heute weit verbreitet. Bei aggressiven und schweren chronischen Parodontitiden wird eine adjuvante Antibiotikatherapie empfohlen. Die Antibiotika sollen möglichst die Mikroorganismen eliminieren, die die Entzündung auslösen. Doch Rezidive sind häufig. Eine Behandlungsalternative bieten die Parovaccine.

Laut der Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS IV) leiden 52,7% der Erwachsenen unter mittelschweren (CPI Grad 3) und 20,5% unter schweren Formen der Parodontitis (CPI Grad 4).1 Bei den Senioren verschiebt sich das Häufigkeitsverhältnis hin zu einer schweren Parodontitis: 48,0% sind von einer mittelschweren und 39,8% von einer schweren Erkrankung betroffen. Insgesamt hat die Häufigkeit der Parodontalerkrankungen seit 1997 eher zugenommen.

Bakterien als Ursache

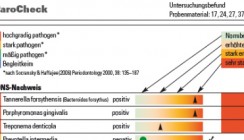

Bei schweren Parodontalerkrankungen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in einer wissenschaftlichen Stellungnahme den Einsatz von Antibiotika, da Bakterien die Ursache von entzündlichen Erkrankungen des Zahnhalteapparats darstellen.2 Typische Erreger einer Parodontitis sind:

• Tannerella forsythensis

• Porphyromonas gingivalis

• Treponema denticola

• Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

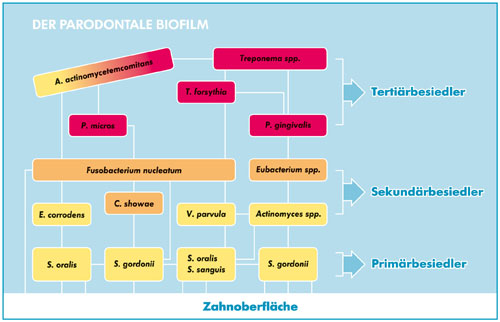

Allerdings ist eine alleinige Antibiotikatherapie wenig vielversprechend, da die Bakterien im Plaque als Biofilm organisiert sind, in den Antibiotika nur schwer eindringen können. Ein Biofilm besteht aus einer dünnen Schleimschicht, in die verschiedene Mikroorganismen eingebettet sind. Der Mund bietet ideale Voraussetzungen für die Biofilmbildung: hier treffen die feste Phase von Zahn und Zahnhalteapparat auf die wässrige Phase des Speichels. Die Bakterien können sich an der festen Phase verankern, während der Nährstoffzufluss über den Speichel gesichert ist. Für die Bakterien bedeutet der Biofilm Sicherheit; zu ihrem eigenen Schutz haben sie sich zusammengeschlossen und mithilfe des Schleims eine Barriere aufgebaut – ähnlich den Stadtmauern von mittelalterlichen Städten.

Die Entstehung der Parodontitis

Bei einer Parodontitis hat sich das Keimspektrum im Biofilm verändert. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Zuerst siedeln sich fakultativ anaerobe, moderat pathogene Brückenkeime an, die den aggressiven Parodontitiserregern den Weg bereiten. Durch ihren Stoffwechsel schaffen die Brückenkeime den klassischen Parodontitiserregern eine ökologische Nische. Denn die eigentlichen Parodontitiserreger verfügen über einen strikt anaeroben Stoffwechsel und sind sehr anspruchsvoll. Haben die Parodontitiserreger geeignete Lebensbedingungen vorgefunden, vermehren sie sich. Dabei wirken sie als bakterielle Antigene. Sie produzieren Lipopolysaccharide, die die Bildung von proinflammatorischen Zytokinen auslösen – es kommt zur typischen Entzündungsreaktion. Außerdem verfügen die Parodontitiserreger über Virulenzfaktoren und bilden Toxine und abbauende Enzyme. Entsprechend kommt es meist zu Sondierungsblutungen und tiefen Zahntaschen, wenn die aggressiven Parodontitiserreger nachweisbar sind.

Adjuvante Antibiotikatherapie

Um den Antibiotika eine Angriffsfläche zu bieten, ist eine kurzfristige Desintegration des Biofilms über ein supra- und subgingivales Debridement notwendig. Allerdings sind die Bakterien im Biofilm für Antibiotika nicht nur schlechter erreichbar, sie besitzen auch eine höhere Resistenz. Zusätzlich kann der Einsatz von Antibiotika die Entstehung weiterer Resistenzen fördern, gerade wenn der entsprechende Erreger nicht komplett eliminiert werden konnte. Außerdem greifen Antibiotika nicht nur die aggressiven Parodontitiserreger an, sondern auch die physiologischen Bakterien der Mundflora. Das schwächt eine der natürlichen Kolonisationsbarrieren des Körpers und Parodontitiserreger können sich schneller wieder ansiedeln.

Therapie mit Parovaccinen

Die Therapie mit Parovaccinen ist ebenfalls gegen die Parodontitiserreger gerichtet. Der Patient nimmt dabei hohe Dosen inaktivierter Parodontitiserreger ein. Dabei handelt es sich um genau die Bakterien, die bei dem jeweiligen Patienten die Beschwerden hervorrufen. Die inaktivierten Parodontitiserreger wirken nicht mehr pathogen, können aber das Immunsystem über ihre Oberflächenantigene gezielt stimulieren. Die Parovaccine kann so die Immunreaktion auf die vorliegenden Parodontitiserreger stärken. Darüber hinaus ist die Immunstimulation stammspezifisch: die Immunreaktion ist genau auf den Erregerstamm zugeschnitten, der die Entzündung auslöst.

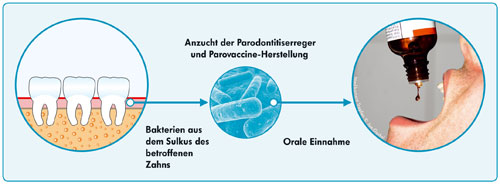

Herstellung und Anwendung

Die Parovaccinen werden individuell aus den Parodontitiserregern des jeweiligen Patienten hergestellt. Dafür werden Papierspitzen aus dem Sulkus des betroffenen Zahns in ein mit Transportmedium gefülltes Gefäß gegeben und an den Hersteller gesendet. Dort werden die enthaltenen Parodontitiserreger unter anaeroben Bedingungen isoliert und angezüchtet. Anschließend werden die Erreger in einem speziellen Verfahren inaktiviert und zu Parovaccine verarbeitet. In der Regel dauert die Produktion vier Wochen. Der Patient nimmt die Parovaccine anschließend oral ein. Die Parovaccine wird in zwei Verdünnungsstufen hergestellt; der Patient beginnt mit der höheren Verdünnung und nimmt die Tropfen zweimal wöchentlich oral ein. Daraufhin wird die Dosierung langsam gesteigert, um die Eigenregulation der Immunabwehr anzuregen. Die Therapie dauert etwa drei Monate.

Weitere Indikationen

Die Therapie mit infektionsbezogenen Autovaccinen ist neben der Behandlung von Parodontalerkrankungen auch für die Therapie anderer chronischer oder rezidivierender Erkrankungen geeignet. Beispiele sind chronisch-rezidivierende Harnwegsinfekte, Candida-Mykosen, bakterielle Vaginosen, chronisch-rezidiverende Abszesse und Furunkel sowie chronische Atemwegsinfektionen.

Hintergrund

Das Konzept der infektionsbezogenen Autovaccine basiert auf der von Wright und Douglas verfassten Theorie der Opsonie.3 Sir Almroth Wright setzte bereits Anfang des 19. Jahrhunderts abgetötete Mikroorganismen zur Prävention und Therapie von Infekten ein. Ihre Blütezeit erlebten die Autovaccine zwischen den Weltkriegen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden knapp 400 Arbeiten zu Autovaccinen aus dem europäischen und amerikanischen Raum publiziert.4 Auch Alexander Fleming arbeitete in seinen jungen Forscherjahren intensiv an den Autovaccinen, bis er per Zufall mit dem Penicillin das erste Antibiotikum entdeckte. In der Folgezeit verdrängten die Antibiotika den Gebrauch der Autovaccinen in Westeuropa weitgehend und das Wissen um die Autovaccinen geriet bei den meisten Ärzten in Vergessenheit. Während die Arbeiten zu Autovaccinen vorwiegend im osteuropäischen Raum weitergeführt wurden, hielt in Deutschland eine kleine Gruppe von Ärzten an der Autovaccine-Forschung fest. Sie legte den Grundstein für die heutige SymbioVaccin GmbH, dem derzeit einzigen Hersteller von Autovaccinen in Deutschland.

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.

Quelle:

INSTITUT FÜR MIKROÖKOLOGIEAuf den Lüppen 8, 35745 Herborn

Tel.: 0 27 72/98 12 47

Fax: 0 27 72/98 11 51

E-Mail: paro@mikrooek.de