Parodontologie 10.09.2013

Kardiovaskuläre Erkrankungen und Parodontitis

share

Gelingt es, zu beweisen, dass durch

parodontale Behandlung eine Verbesserung der Gefäßerkrankungen zu

erreichen ist, wäre das ein wichtiger Therapieansatz für die

demografisch gesehen stetig älter werdende Bevölkerung. Von Dr.

Behrouz Arefnia und Univ.-Doz. Prof. Dr. Gernot Wimmer, Medizinische

Universität Graz

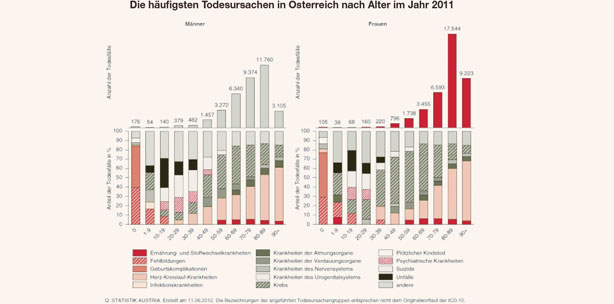

Atherosklerotische vaskuläre Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Etwa 30

Prozent aller Todesfälle sind Folge einer Atherosklerose. In

Österreich führen die Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems

deutlich und mit großem Abstand die Statistiken der Todesursachen

mit über 40 Prozent (Krebserkrankungen als zweithäufigste mit 26

Prozent) an (Abb. 1) und nehmen mit steigendem Alter am raschesten zu

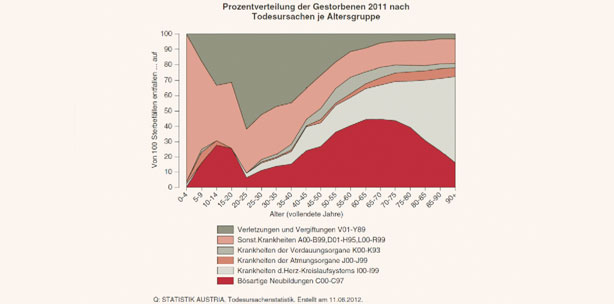

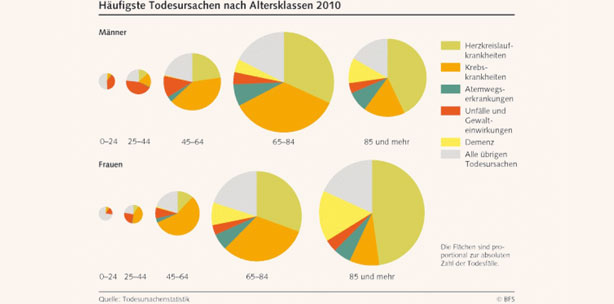

(Abb. 2). In der Schweiz liegen besonders

deutlich in der älteren Bevölkerung die Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache an erster Stelle (Abb. 3).2 Wenn man, aufgrund mangelnder Daten

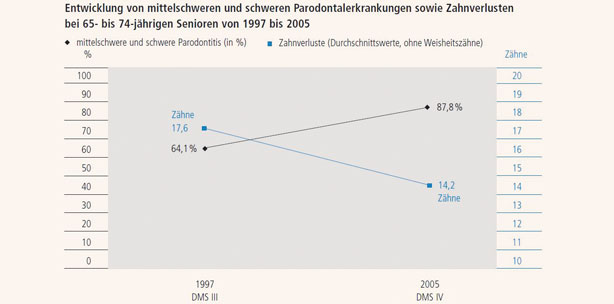

aus Österreich, die Prävalenz der Parodontitis anhand

epidemiologischer Erhebungen aus Deutschland heranzieht, ist

festzustellen, dass in der Altersgruppe der Senioren die Anzahl der

parodontal erkrankten Menschen unverkennbar ansteigt (Abb. 4).3 Regionale Erhebungen aus der Schweiz

konnten zeigen, dass fortgeschrittener Attachmentverlust und

erhöhte Sondierungstiefen vor allem in den älteren Bevölkerungsschichten auftreten.4,5 Konkludierend könnte man sagen, dass

mit zunehmendem Alter die Anzahl der Prävalenz der Parodontitis und

kardiovaskuläre Erkrankungen als Todesursache Nummer 1 ansteigt. Der Verdacht, dass

beide Erkrankungen nicht nur nebeneinander koexistieren, sondern sich

auch wechselseitig beeinflussen, erhärtet sich mit zunehmendem

Verständnis ihrer Ätiopathogenese.

Abb. 1: Todesursachen Österreich (Vollansicht)

Auch sozioökonomisch ist dieser

Krankheitskomplex eine große gesellschaftliche Belastung.

Schätzungen in den USA aus dem Jahre 2008 berechnen direkte und

indirekte Kosten aufgrund von atherosklerotischen vaskulären Erkrankungen auf 298 Milliarden

US-Dollar.6 Zum Vergleich betrug das Bruttoinlandsprodukt in

Österreich im Jahr 2008 281,9 Milliarden Euro.7

Abb. 2: Prozentverteilung Todesursachen Österreich (Vollansicht)

Die Beziehungen zwischen vielen sog.

systemischen Erkrankungen und Erkrankungen des

Zahnhalteapparates werden in den letzten Jahren immer besser

untersucht. Dabei stützt sich die Theorie, dass beide Krankheitskomplexe miteinander korrelieren können, auf eine stetig breitere

Zustimmung in der rezenten Literatur und wurde durch Metaanalysen

durchaus bestätigt.8,9

Entzündung als bindendes Glied

Atherosklerotische Veränderungen,

welche das Herz und die Blutgefäße betreffen, sind ursächlich

für ischämische Herzerkrankungen, zerebrovaskuläre Erkrankungen und periphere vaskuläre Erkrankungen. Begünstigend für die

Entwicklung von atherogener Plaque in den Gefäßen sind neben den

durch Cholesterin induzierten Mechanismen auch inflammatorische

Prozesse. Es kann jedoch nicht von einem

einfachen, konsequenten Zusammenhang zwischen der Entzündung des

Parodonts und des Vorhandenseins von vaskulären Veränderungen

ausgegangen werden; die Vorgänge, wie sich diese beiden

multifaktoriellen Volkskrankheiten beeinflussen, sind durchaus

komplex.

Abb. 3: Todesursachen Schweiz. Quelle: Statistik Austria, www.statistik.gv.at, Stand: 14. Mai 2013 (Vollansicht)

Atherogenesis durch Entzündung

Endotheliale Dysfunktion ist eine der

ersten Anzeichen für eine atherosklerotische Veränderung.

Endothelzellen reagieren auf entzündliche Stimuli mit der Ausbildung von bestimmten Adhäsinen (ICAM-1, VCAM-1 etc.), welche die

Anlagerung von Leukozyten an die Zellwand ermöglichen.10 Das

Eindringen von Leukozyten in die Gefäßintima wird begünstigt durch

das Vorhandensein von Matrixmetalloproteinasen (MMP-9). Durch die Ausbildung und das

Vorhandensein von Makrophagen, welches durch Makrophagen

stimulierende Faktoren (M-CSF) induziert wird, kommt es zur Ausschüttung einer Reihe von proinflammatorischer Zytokine (IL-1

beta, TNF-alpha), die das lokale entzündliche Geschehen verstärken.

Lipide, welche in das Zytoplasma der Makrophagen aufgenommen werden,

führen zur Ausbildung sogenannter Schaumzellen. Nach dem Absterben

der „foam cells“ verbleiben Lipide in der Gefäßintima und

können dort akkumulieren.11 Diese Prozesse sind begünstigend für

die Ausbildung atherosklerotischer Veränderungen und ungünstig

für die Endothelfunktion.

Abb. 4: Entwicklung von mittelschweren und schweren Parodontalerkrankungen sowie Zahnverlusten bei 65- bis 74-jährigen Senioren von 1997 bis 2005. Quelle: BZÄK (Vollansicht)

Interaktion zwischen

parodontopathogenen Keimen und Endothelzellen

Die parodontale Tasche bietet vor allem

anaeroben Keimen einen Ort, wo sie geschützt vor körpereigenen

Abwehrmechanismen und mechanischen bzw. antibakteriellen Reizen

proliferieren und interagieren können. Jedoch kommt es vor allem

durch Mastikation und mechanischer Irritation (Zähneputzen,

Mundhygiene) immer wieder zur Aussaat parodontaler Keime in den

Körper. Ein möglicher Translokationsmechanismus in den

Gefäßkreislauf über die Lymphbahnen wird diskutiert.12

Der Nachweis von Parodontitisleitkeimen in atherogener Plaque wurde mehrfach in der Literatur

bestätigt. Pathogene Keime infiltrieren humanes Gewebe, um sich

der Immunabwehr zu entziehen, und Gewebe-Invasion ist ein häufiger

Virulenzfaktor vieler krankheitserregender Keime.

Besonders gut untersucht hinsichtlich

seiner Interaktion mit Endothelzellen ist der parodontopathogene

Erreger Porphyromonas gingivalis. Infektion mit P. gingivalis führt

zu einer Reihe von bereits oben genannter Entzündungsprozesse, wie

etwa Monozyten-/Makrophagenmigration und Ausbildung

proinflammatorischer Zytokine,13 welche die Endothelfunktion empfindlich stören können.

Einfluß von Parodontaltherapie auf

kardiovaskuläre Erkrankungen

In einem erst kürzlich von der

American Heart Association (AHA) publizierten Statement wurde

festgestellt, dass anhand der Studien der letzten 30 Jahre bis heute

kein kausaler Zusammenhang zwischen Parodontitis und

Herz-Kreislauf-Erkrankungen beweisbar ist.14 Jedoch erhärtet sich

immer mehr der Verdacht, dass entzündliche Prozesse eine Schlüsselrolle spielen bei der Entstehung von atherosklerotischen Veränderungen. Parodontitis, eine (meist) chronisch verlaufende, bakterieninduzierte entzündliche Erkrankung, hat sehr viele gemeinsame

Risikofaktoren mit kardiovaskulären Erkrankungen. Die prominentesten und am besten untersuchten sind klassische Risikofaktoren wie

Rauchen, Alter, Diabetes, Bluthochdruck, Geschlecht, sozioökonomischer Status und Übergewicht.

Oben genanntes Statement der AHA

kritisiert aber nicht den Effekt der Parodontaltherapie auf die

Gefäßerkrankungen; sie fordern vielmehr neue, gut durchgeführte

und geplante Studien, welche den Einfluß der Parodontalbehandlung

auf die Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems besser verständlich

machen könnten. In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, dass die

Parodontalbehandlung erkrankter Patienten einen positiven Einfluß

auf die Gefäßfunktion und eine signifikante Abnahme von

C-reaktiven Proteinkonzentrationen im Blutserum hat.15 Interessant ist die Tatsache, dass

unmittelbar nach der Parodontaltherapie eine akute, kurz andauernde

entzündliche Reaktion im Körper ausgelöst wird.16 Jedoch bringt

die verringerte entzündliche Belastung im Mund zumindest mittelfristig eine Verbesserung der endothelialen Funktion.

Parodontalbehandlung und Verringerung

der Gefäßentzündung bei Patienten mit peripheren arteriellen

Verschlußkrankheiten (PAVK) – eine Grazer Studie

Bis heute gibt es jedoch lediglich

eine einzige multizentrische randomisierte Pilotstudie, welche die

Durchführbarkeit einer größer angelegten Studie zum Einfluß von

Parodontaltherapie auf vaskuläre Ereignisse untersucht hat.17 Die

Autoren kommen zur Schlußfolgerung, dass, wenn angemessene

Rekrutierungsmaßnahmen angewendet werden, die Durchführung solch

einer Studie durchaus Sinn macht. So kam es dazu, dass angeführt von der

klinischen Abteilung für Angiologie, unter der Mitwirkung der

klinischen Abteilungen für Zahnersatzkunde, Nuklearmedizin und

medizinisch-chemischer Labordiagnostik der Medizinischen

Universität Graz, ein Projekt gestartet hat, welches den Einfluss

parodontaler Therapie auf die Entzündungen in Gefässen bei

Patienten mit einer PAVK untersucht.

Die Rekrutierung der Patienten wird

seitens der klinischen Abteilung für Angiologie sichergestellt.

Es werden nach sorgfältiger Überprüfung der Einschlußkriterien

90 Patienten in drei Therapiearmen eingeschlossen. Umfassende

internistische Voruntersuchungen sind Voraussetzung für eine Vorstellung an der Grazer Zahnklinik, wo in einem Screeningverfahren

wiederum zahnmedizinisch anamnestisch die Einschlußkriterien für

die Zulassung zur jeweiligen Therapiegruppe geprüft werden. Wenn alle Kriterien geprüft und

erfüllt sind, wird der/die Patient/-in, nach umfangreicher

Aufklärung und Einweisung in das Studienprocedere, einer jeweiligen Therapiegruppe mittels PC-gestützter Randomisierung

zugeteilt. Ein detaillierter Parodontalstatus

aller Patienten der Therapiegruppen wird von einer einzigen,

kalibrierten, geblindeten Fachkraft erhoben. Es werden unter Zuhilfenahme von elektronisch unterstützten druckkalibrierter Sonden

folgende Parameter an sechs Stellen des Zahnes erhoben:

- Vorhandensein/Fehlen von Plaque

- Vorhandensein/Fehlen von Blutung auf Sondierung

- Vorhandensein/Fehlen von Suppuration

- Sondierungstiefe

- gingivale Rezessionen und

- klinischer Attachmentverlust.

Die Parodontaltherapie wird von einem

einzigen, ebenfalls geblindeten Behandler durchgeführt. Es erfolgt

eine nicht chirurgische Standardtherapie mit supragingivalem Scaling

und Polieren und eingehenden Mundhygiene-Instruktionen. In einer

oder zwei weiteren Sitzungen wird eine one stage full mouth disinfection (OSFMD) nach genauem Protokoll18,19 durchgeführt, und der

Patient bzw. die Patientin wird angehalten, für zwei Monate nach

der letzten Behandlungssitzung zweimal täglich mit 0,2 %

Chlorhexidin- Lösung zu spülen.

Jeder Patient der Therapiegruppe wird

unmittelbar vor der ersten und nach der letzten

Parodontaltherapiesitzung einer Ganzkörper-Fluorodeoxyglucose

Positron-Emissions-Tomografie und Computertomografie (FDG-PET/CT)

unterzogen. Diese Technologie erlaubt die gleichzeitige Beurteilung

metabolischer (FDG-PET) und morphologischer Begebenheiten. Die

Anwendung von FDG-PET bzw. FDG-PET/CT zur Tumorfindung bzw. Staging

in der Zahnheilkunde ist eigentlich die Domäne des MKG-Chirurgen. Es konnte jedoch bereits gezeigt

werden, dass auch entzündetes Parodontalgewebe vermehrt

radiologisch markierte Glukose speichert und ein Zusammenhang zu

atherosklerotisch veränderten Gefässen besteht.20 So ist es sehr

elegant möglich, Entzündungen im Parodont und in peripheren

Gefäßen gleichzeitig „sichtbar“ zu machen. Ziel soll es schließlich sein, zu

zeigen, dass eine Parodontaltherapie die Aufnahme der FDG im

Parodont und in den peripheren Gefäßen vermindert. Zusätzlich

werden von allen Patienten vor bzw. nach der Therapie Proben aus der

parodontalen Tasche bzw. dem Sulkus genommen, um auch ein besseres

Verständnis der mikrobiologischen, sprich bakteriellen

Veränderungen zu bekommen.

Das probateste Mittel zur Diagnose

von Entzündungen im Parodont im klinisch-praktischen Alltag stellt

nach wie vor das Vorhandensein bzw. die Abwesenheit von Blutung auf

Sondierung dar. Sicherlich ist der Nachweis der Entzündung mittels

aufwendigen radiologischen bzw. nuklearmedizinischen Technologien

nicht für die Standardtherapie geeignet. Es könnte jedoch sehr

schön zeigen, ob bzw. welchen Einfluß die Therapie der

Parodontitis auf Gefäßebene hat.

Konklusion

Kardiovaskuläre Erkrankungen und

Parodontitis sind beide mitunter die häufigsten Erkrankungen der

Welt. Sie teilen sich nicht nur eine Reihe von Risikofaktoren, es

gibt auch immer mehr Beweise dafür, dass sie sich in ihrer

Entstehung gegenseitig beeinflussen. Wenn es gelingt zu beweisen,

dass durch parodontale Behandlung eine Verbesserung der Gefäßerkrankungen zu erreichen ist, wäre das sicherlich ein guter

Therapieansatz in der Bevölkerung, die demografisch gesehen immer

älter wird und damit die Prävalenz und Inzidenz beider

Krankheiten immer weiter ansteigt.

Hier geht's zur vollständigen Literaturliste.