Parodontologie 19.03.2013

Mundhygiene und Mundgesundheit bei Diabetikern im Altersgang

share

Parodontitis ist für den Zahnverlust im zunehmenden Alter die vorrangige Ursache. Die Ursachen der Parodontitis sind multifaktoriell. Neben genetischen Voraussetzungen werden als weitere relevante Komponenten auch Systemerkrankungen diskutiert, insbesondere Diabetes mellitus. Wir konnten an dieser Stelle früher darstellen, dass es Unterschiede zwischen Gleichaltrigen mit oder ohne Diabetes mellitus gibt. Eine Abhängigkeit von der klinischen Ausprägung des Diabetes, z.B. Einstellung mit oralen Antidiabetika oder Insulin, hatten wir dabei nicht festgestellt.1

Neben den genetischen Faktoren und der Diabetes mellitus gilt auch die allgemeine Zahnhygiene als Ursache für Parodontitis. Allgemeine Zahnhygiene besteht in der häuslichen individuellen Pflege, im täglichen Bemühen um optimale Mundhygiene und der zahnärztlichen Betreuung und Prophylaxe. Der klinische Zusammenhang zwischen Diabetes und Parodontitis ist allgemein bekannt. Diese Patientinnen und Patienten haben daher mehr noch als andere Bevölkerungsgruppen einen besonders guten Informationsstand, da sie nicht nur durch ihre Zahnärztinnen und Zahnärzte, sondern auch durch Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner sowie Diabetologinnen und Diabetologen auf besondere Mundhygiene hingewiesen werden. Auch hier haben eigene frühere Untersuchungen ergeben, dass diese verstärkte Patienteninformation jedoch in der Regel keine allzu große Beachtung findet. Insgesamt ist es für die Verhaltenstherapie im Zusammenhang mit gesundheitsfördernden Maßnahmen bekannt, dass alleinige Hinweise zur Bedeutung gesundheitsfördernder Maßnahmen im Allgemeinen keine relevante Verhaltensänderung der angesprochenen Patientengruppen bewirken. Dies gilt z.B. für gesundheitsfördernde Unterweisungen im Zusammenhang mit Ernährung, Bewegung und Medikamenteneinnahme in ähnlicher Form. Aus verhaltensmedizinischer Sicht ist es immer notwendig, für die gewünschte Verhaltensänderung eine ganz besondere Motivation zu erzeugen, die oft mit dem eigentlichen Ziel der Verhaltensänderung nichts zu tun hat. Grundsätzlich haben sich solche Motivationsfaktoren in der Zahnmedizin in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt. So wird ein sympathisches Erscheinungsbild und attraktives Äußeres häufig verbunden mit Attributen wie einem schönen Lächeln, weißen Zähnen und gesundem Zahnfleisch. Prinzipiell wäre daher davon auszugehen, dass die Pflege von Zähnen und Zahnfleisch aus anderen als den medizinischen Gründen in den letzten Jahren auch im Bewusstsein der angesprochenen Patientengruppen Fortschritte gemacht haben sollte. Gegenstand unserer Untersuchung war daher, das Mundhygieneverhalten von Patienten im Alter von 50 bis 68 Jahren mit besonderer Hinsicht auf die Wahrnehmung von Faktoren der Zahnerhaltung und Zahngesundheit zu überprüfen. Dabei wurde unterschieden, inwieweit sich eine Abhängigkeit vom Krankheitsbild Diabetes untereinander mit den verschiedenen Medikationsformen ergibt. Außerdem sollte überprüft werden, ob sich im Altersverlauf bei dieser besonderen Gruppe Unterschiede in der Mundhygiene und Zahngesundheit ergeben.

Methodik

Patientenkollektiv und klinische Untersuchungen

271 Diabetiker nahmen an der Studie in Kooperation mit der Sportmedizinischen Ambulanz der Universität Leipzig (Direktor Prof. Dr. med. M. Busse) teil. Zu Beginn eines spezifischen Bewegungsprogramms wurden bei den 271 Personen (50 bis 68 Jahre) eine klinische Parodontaluntersuchung sowie spezifische diabetologische und biometrische Messungen durchgeführt. Die Teilnehmer wurden zunächst in zwei fast gleich große Gruppen eingeteilt: Diabetes mit oraler Therapie und Diabetes mit Insulintherapie. Um den Altersverlauf des Mundhygieneverhaltens und der Zahngesundheit bei den Teilnehmern zu überprüfen, wurden fünf Gruppen gebildet: 50- bis 54-jährige, 55- bis 59-jährige, 60- bis 62-jährige, 63- bis 65-jährige und 66- bis 68-jährige Diabetiker mit Insulin- oder OAD-Therapie. Die Gruppengröße betrug dabei zwischen 46 und 66 Personen, die Nichtraucher waren. Die klinische Parodontaluntersuchung umfasste folgende Parameter: Gingival Index (GI nach Loe und Silness), Papillenblutungsindex (PBI), sichtbarer Plaqueindex (SPI), Taschensondierungstiefen, Periodontal Screening and Recording (PSR), Anzahl der Zähne und Lockerungsgrad. Die Taschentiefen wurden mit der WHO-Sonde zirkulär an sechs Stellen des Zahnes erhoben (lingual und bukkal jeweils mesial, medial und distal). Der PSR-Wert richtete sich nach dem höchsten Wert pro Sextant und den davon gebildeten Mittelwerten. Alle Werte wurden von einer Zahnärztin erhoben, die parallel für mehrere Studien gleiche Untersuchungen durchführte und nicht wusste, welcher Patient zu welcher Studie oder Gruppe gehörte. Ebenso wussten die an dieser Studie teilnehmenden Personen nichts von der Eingangsuntersuchung zur Erhebung des Parodontalstatus.

Fragebogen

Vor der klinischen Parodontaluntersuchung füllten die Personen selbstständig einen Fragebogen mit 44 Fragen aus. Unter anderem wurde nach dem Mundhygieneverhalten gefragt, z.B. Häufigkeit und Dauer des Zähnebürstens, Verwendung von interdentalen Reinigungshilfen und Mundspüllösungen, Häufigkeit der Zahnarztbesuche.

Ergebnisse

Mundhygieneverhalten bei Diabetikern mit und ohne Insulintherapie

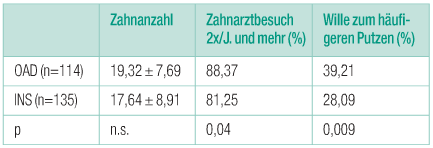

Beim Vergleich der beiden Diabetikergruppen mit oraler Therapie und Insulintherapie (Tab. 1) gab es zwei signifikante Unterschiede im Mundhygieneverhalten: Diabetiker mit oraler Therapie gingen signifikant öfter zum Zahnarzt (p<0,05) und wollten ihre Zähne künftig häufiger putzen (p<0,009). Weitere Unterschiede im Mundhygieneverhalten dieser Gruppen konnten nicht festgestellt werden: Putzhäufigkeit, Putzdauer, die Nutzung von Reinigungshilfen für die Interdentalräume und Mundspülungen, Zufriedenheit mit Zahn- und Zahnfleischgesundheit sowie deren persönliche Relevanz waren bei beiden Gruppen gleich. Die Mundhygiene wurde von beiden als ausreichend eingeschätzt, keine Gruppe wollte künftig häufiger zur zahnärztlichen Kontrolle gehen.

Tab. 1: Unterschiede zwischen Diabetikern mit verschiedener Medikation – Zahnanzahl, Zahnarztbesuche mindestens zweimal jährlich und das Vorhaben zum häufigeren Zähneputzen (OAD: Diabetiker mit oraler Medikation, INS: Diabetiker mit Insulintherapie, p: Signifikanz).

Zahn- und Parodontalstatus bei Diabetikern mit und ohne Insulintherapie

Im Zahn- und Parodonalstatus ergaben sich keine Unterschiede hinsichtlich Zahnanzahl, Zahnverlust durch Lockerung, PSR-Mittelwert, GI, Plaquegrad, Plaquemenge, Anzahl lockerer Zähne, Papillenblutungsanzahl, Blutungsgrad, Anzahl der Taschen mit 5mm oder mehr, Anzahl der Zahnkronen, Anzahl der Brückenglieder und Tragen von herausnehmbarem Zahnersatz.

Mundhygiene und Mundgesundheit bei Diabetikern (mit oder ohne Insulintherapie) im Altersverlauf

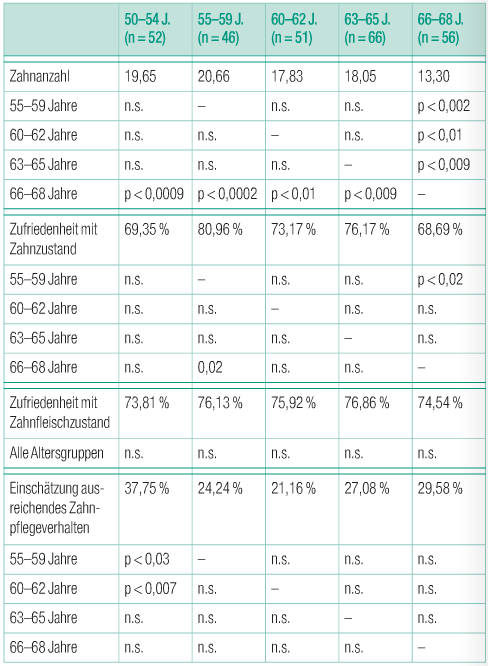

Es wurden keine signifikanten Unterschiede im Mundhygieneverhalten (Tab. 2) zwischen den Altersgruppen festgestellt hinsichtlich: Putzhäufigkeit, Putzdauer, Häufigkeit der jährlichen Zahnarztkonsultation, dem Vorhaben, künftig häufiger zum Zahnarzt zu gehen, der persönlichen Bedeutung des Zahn- und Zahnfleischzustandes, der Wahrnehmung von Mundgeruch, Häufigkeit der Verwendung von Mundspüllösungen und dem Vorhaben, die Zähne künftig häufiger zu putzen.

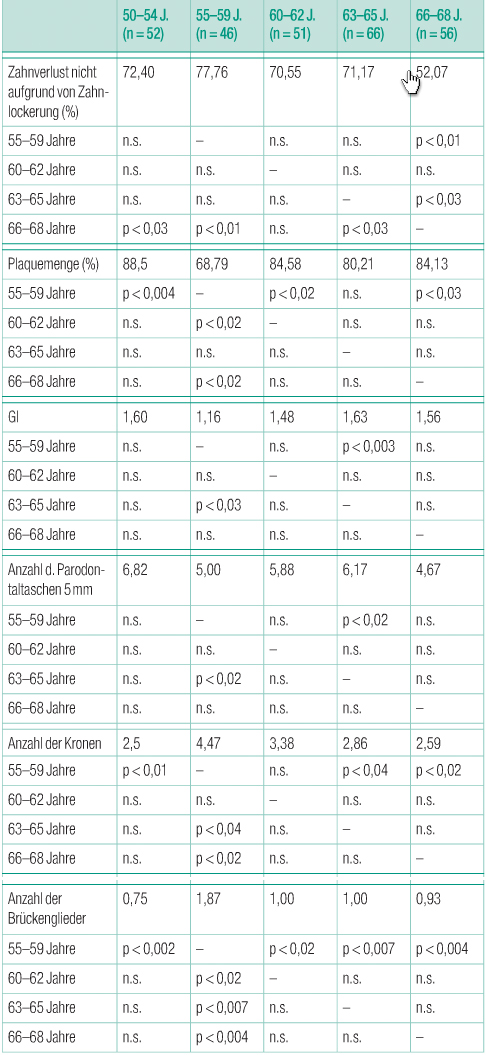

Des Weiteren wurden keine signifikanten Unterschiede in der Mundgesundheit (Tab. 3) zwischen den Altersgruppen festgestellt hinsichtlich: Mittelwert des PSR, Plaquegrad, prozentualer Anteil der blutenden Zahnpapillen nach Sondierung, Blutungsgrad, Anzahl lockerer Zähne, Tragen von herausnehmbarem Zahnersatz und Unterschiede im Lockerungsgrad.

Tab. 2: Unterschiede im Mundhygieneverhalten zwischen den Altersgruppen – Signifikante Unterschiede bezüglich der Zahnanzahl, Zufriedenheit mit dem Zahnzustand (%) und dem Zahnfleischzustand (%) sowie der Einschätzung, eine ausreichende Zahnpflege zu betreiben (%) im Vergleich zwischen den vier Altersgruppen.

Tab. 3: Unterschiede in der Mundgesundheit zwischen den Altersgruppen – Zahnverlust nicht infolge von Zahnlockerung (%), Plaquemenge = plaquebedeckte Zahnflächen in (%), GI, Anzahl der Parodontaltaschen mit Sondierungstiefe 5mm, Anzahl der Kronen und Brückenglieder im Vergleich zwischen den vier Altersgruppen.

Diskussion

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich das Bewusstsein für Zahngesundheit und Mundhygiene in den letzten 20 bis 30 Jahren deutlich geändert hat. Dies dürfte zum einen mit dem verbesserten Fachwissen hinsichtlich der Entwicklung von Gingivitis und Parodontitis zusammenhängen, weiterhin aber auch mit der intensivierten Patientenaufklärung und einer allgemeinen Änderung im Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung. Zudem werden in den Medien seit geraumer Zeit sympathisches und attraktives Äußeres besonders auch mit einem gesunden Zahn- und Parodontalzustand in Verbindung gebracht. Deutlich wird dies in der sehr intensiven Werbung für Zahnpflegematerialien und Mittel gegen Parodontitis und Mundgeruch. Das Kauorgan ist der Beginn des Verdauungstraktes und ist zugleich entscheidend für die Sprachlautbildung und für die nonverbale Kommunikation (Mimik), für das Aussehen des Gesichtes (z.B. eingefallenes Gesicht bei Zahnlosen), aber auch für das soziale Leben (Selbstbewusstsein, Attraktivität, Lebensqualität). Des Weiteren kann die Mundgesundheit den allgemeinen Gesundheitszustand stark beeinflussen, z.B. können entzündlich bedingte Herzklappenerkrankungen (Endokarditis) durch Besiedlung mit Mundhöhlenbakterien entstehen. Diskutiert werden auch mögliche Zusammenhänge zu Arteriosklerose und Diabetes.2–5 Unbehandelter Zahnverlust führt durch Störungen der Kaufunktion, der Nahrungsaufnahme sowie der Phonetik (Lautbildung) und Ästhetik zu einer Verminderung der Lebensqualität.6 Untersuchungen zur psychologischen Wertigkeit („Impact“) der Zähne bei den 35- bis 44-Jährigen und bei den 65- bis 74-Jährigen zeigten, dass Aussehen und Funktionalität der eigenen Zähne für die Psyche sowie soziale Kontakte einen sehr großen Wert besitzen und somit verschiedene Bereiche des Lebens beeinflussen.7 Diese psychosoziale Wertigkeit steigt mit zunehmendem Alter sogar deutlich an. Für Seniorinnen und Senioren haben die eigenen Zähne eine noch größere Bedeutung für Sprache und Aussehen als für jüngere Menschen.7 Der Altersunterschied in den beobachteten Gruppen (50 bis 68 Jahre) umfasst eine Generation. Die effektiven Unterschiede sind jedoch speziell in den neuen Bundesländern größer. Während die Gruppe der 55-Jährigen noch als junge Leute den Lebensstil des Westens übernehmen konnte, waren die älteren Gruppen mehr in der Sozialisierung sowie den technischen Möglichkeiten der DDR aufgewachsen, sodass die Verhaltensweisen zumindest theoretisch anders determiniert waren. Insoweit waren zumindest hypothetisch innerhalb des Kollektivs so große Unterschiede hinsichtlich Körperbewusstsein und Mundgesundheit anzunehmen, dass kürzere Alterseinteilungen und -unterscheidungen im Verhalten der beobachteten Patientengruppe vorzunehmen waren.

Letztlich zeigen sich trotz der zunächst angenommenen Unterschiede in Bezug auf Sozialisation, Gesundheitserziehung und Selbstwahrnehmung in den vorliegenden Gruppen kaum relevante Unterschiede im Mundhygieneverhalten und Zahnstatus. Ganz im Gegenteil weist sogar die jüngste Altersgruppe den größten Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und objektivem Mundstatus auf. Im Verhältnis zu den älteren Gruppen hat die jüngste Gruppe sogar am meisten Plaquebelag, schätzt aber ihren Pflegeaufwand im Vergleich zu anderen als ausreichender ein. Insgesamt verdeutlicht die Studie, dass Werbung und zahnärztliche Aufklärung, aber auch andere Sozialisation und deutlich bessere Zahn- und Mundpflegeoptionen auf die gemessenen Mundgesundheitsparameter keinen objektiv erkennbaren Effekt zeigen. Selbst hypothetische Motivationsfaktoren wie sympathisches Erscheinungsbild und die Möglichkeit, aversive Faktoren wie Mundgeruch, Zahnlücken und sichtbare Zahnschäden zu vermeiden bzw. zu beheben zeigen auch bei der jüngsten Gruppe keinen Effekt. Insgesamt weist diese Studie auf ein eklatantes Defizit der einbezogenen Patientengruppen hinsichtlich der Umsetzung effektiver Mundhygiene mit gesteigertem Mundgesundheitsbewusstsein und Körpergefühl auf. Bei Hinweis auf die mangelnde Mundhygiene im Patientengespräch war das Hauptargument der zu hohe Preis für besondere Mundpflegeartikel. Dies bestätigt noch einmal den geringen Stellenwert der Mundpflege in der Wahrnehmung der Patienten. Zu überprüfen ist in weiteren Studien, ob dies eher ein lokales Problem ist, einen soziologischen Hintergrund hinsichtlich der einbezogenen Patientengruppe hat oder auch mit der Grunderkrankung Diabetes mellitus assoziiert ist. Dass Letzteres der Fall sein könnte, zeigen vorangegangene eigene Untersuchungen.1 Aber auch jenseits dieser Fragen wird deutlich, dass Überlegungen, wie man den Patienten das Gesundheitsverhalten vermittelt, erst am Anfang stehen, da auch der bekannte Werbeaufwand und allgemeine Zahnprophylaxe zumindest bei der beobachteten Gruppe keine Wirkung zeigt.

In der Gruppe der 66- bis 68-jährigen Diabetiker fehlen laut einer Studie der Bundeszahnärztekammer (2004) im Durchschnitt 14,2 Zähne. Gleiches wurde in der vorliegenden Studie festgestellt. Laut Bundeszahnärztekammer zeigen bevölkerungsrepräsentative Studien, dass die Parodontalerkrankungen weit verbreitet sind und seit 1997 eher zugenommen haben.8 Die Zähne sind mit zunehmendem Lebensalter einem steigenden Risiko für parodontale Erkrankungen ausgesetzt. Die in Deutschland verfügbaren Daten zur Parodontitisprävalenz basieren ebenfalls hauptsächlich auf CPI-Werten. Betrachtet man deutschlandweit den Trend des CPI von 1997 und 2005, dann fällt ein deutlicher Anstieg der Grade 3 und 4 auf. 1997 hatte die Hälfte (46,3%) der Erwachsenen und 2005 bereits 73,2% einen Grad 3 oder 4. Parallel dazu kam es zu einem Rückgang des Anteils von Personen mit parodontal gesunden Gebissen (keine Blutung). Bei den Seniorinnen und Senioren zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Bei ihnen sank der Anteil der Personen mit parodontal gesunden Gebissen von 5,7 auf 1,4% und der Anteil der Betroffenen mit einem CPI-Wert von 3 oder 4 stieg von 64,1 auf 87,8% an.9 Das hohe Niveau der Parodontitisprävalenz verdeutlicht, dass die Präventionsmaßnahmen und die Früherkennung bzw. -behandlung von Erkrankungen des Zahnhalteapparates nach wie vor von großer Bedeutung sind. Im Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Systemerkrankungen wie dem Diabetes mellitus gilt dies natürlich umso mehr. Bei der Prävention von Parodontalerkrankungen gibt es bisher keine breitenwirksamen Maßnahmen. Prävention bzw. Erhaltung von parodontaler Gesundheit beruhen auf der regelmäßigen Entfernung von bakteriellen Belägen und Zahnstein im Rahmen der individuellen Mundhygiene oder professionell durch die Zahnärztin bzw. den Zahnarzt. Um eine Parodontitis zu verhindern, muss einer Gingivitis vorgebeugt werden. Die übliche häusliche Mundhygiene mit einer Zahnbürste erreicht die kritischen Zahnzwischenraumflächen nicht. Nur durch den zusätzlichen Einsatz von Zahnseide, Zahnhölzchen oder Zahnzwischenraumbürsten können diese Flächen ausreichend gesäubert werden. Um die Produkte zur Zahnzwischenraumpflege richtig anzuwenden, sind in der Regel Prophylaxesitzungen hilfreich. Einmal täglich sollten die Zwischenräume gründlich gesäubert werden. Insgesamt sind die Anforderungen an parodontal erkrankte Patientinnen bzw. Patienten bezüglich Mundhygiene größer als bei parodontal Gesunden. Neben einer guten Mundhygiene sind bei parodontal gefährdeten bzw. erkrankten Patientinnen und Patienten auch regelmäßig professionelle Zahnreinigungen wichtig.9,10 Die Prävalenz von Parodontalerkrankungen scheint in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau zu stagnieren. Für Parodontalerkrankungen gibt es derzeit keine Primärprävention auf Bevölkerungsebene. Hier ist eine konsequente Individualprophylaxe wichtig. Der Erweiterte Bewertungsausschuss der Vertragszahnärzteschaft und der Spitzenverbände der Krankenkassen führte 2004 eine Abrechnungsposition ein, die ein Überwachen des parodontalen Gesundheitszustandes erlaubt.11 Im Augenblick kann nicht abgeschätzt werden, ob sich diese Maßnahmen in einer erhöhten Inanspruchnahme von Individualprophylaxe niederschlagen. Die gesundheitlichen Probleme bleiben bestehen und müssen laut Bundeszahnärztekammer sowohl in der zahnmedizinischen Ausbildung als auch in der Versorgung aufgegriffen werden. Für eine zukünftige weitere Verbesserung der Mundgesundheit in Deutschland ist es wichtig, dass der Weg von der kurativen hin zur präventiven ganzheitlichen Zahnheilkunde konsequent weiterverfolgt wird. Ein bedeutender Aspekt ist dabei, dass das Gesundheitsbewusstsein gestärkt wird und die Patientinnen und Patienten motiviert werden, Verantwortung für ihre Gesundheit wahrzunehmen.12 Ergänzend dazu heißt es im aktuellen Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: „Interventionen sind nach den vorliegenden Erfahrungen desto erfolgreicher, je mehr es gelingt, die jeweiligen Lebenswelten […] der Zielgruppen, d.h. die gesundheits- und verhaltensrelevanten Kontexte, in Richtung auf Gesundheitsförderlichkeit zu verändern.“13 Mundgesundheit reduziert sich nicht allein auf die Zähne, sondern steht in enger Beziehung zum Wohlbefinden, zur gesamtkörperlichen Gesundheit und zur Prognose von Zivilisationserkrankungen wie Diabetes mellitus und koronarer Herzerkrankung.

Zusammenfassung

Im Mundhygieneverhalten und Zahnstatus ergaben sich zwischen Diabetikern mit und ohne Insulintherapie keine Unterschiede. Lediglich die Anzahl der Zahnarztbesuche pro Jahr und der Wille zur verbesserten Mundhygiene war bei Diabetikern mit oraler Medikation größer. Im Altersgruppenvergleich unter den Gesamtdiabetikern lässt sich der progrediente Zahnverlust bei unverändertem gleichen Mundhygieneverhalten und Zahngesundheitsbewusstsein erkennen. Die Gruppe der 55- bis 59-jährigen Diabetiker wiesen den höchsten Anteil an festsitzendem Zahnersatz auf. Dies lässt den erheblichen weiteren Bedarf an intensiver Mundhygieneaufklärung und Verhaltensänderung bei den Patienten zur Förderung des Mundgesundheitsbewusstseins und zur Verringerung von Zahnverlust und Parodontitiserkrankungen erkennen.

Die Literaturliste finden Sie hier.