Prophylaxe 10.06.2016

Transparenz in Hygienefragen

share

Hygiene ist ein sehr sensibles Thema, das vielerorts auf offene Ohren trifft und dabei durchaus polarisiert. Dies betrifft auch die Zahnarztpraxis, obgleich hier oftmals noch die einhellige Meinung vertreten wird, dass sich die Aufmerksamkeit nur auf Kliniken und größere Zentren begrenzt. Der Gedanke ist nicht ganz falsch, dennoch sollte auch die Einzelpraxis die Thematik entsprechend aufgreifen.

Der Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin (DAHZ) ist eine wichtige Grundlage, um Hygiene zu definieren und greifbar darzustellen. 2016 wurde hierzu eine neu überarbeitete Fassung vorgelegt, die besondere Sorgfalt auf die folgenden Themen richtet:

- Abgrenzung von zahnärztlicher Chirurgie und das ambulante Operieren.

- Die Risikofaktoren und Kontaminationsklassen nutzen, als Entscheidungshilfe für besondere hygienische Anforderungen in der Zahnarztpraxis.

- Der Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern in der Zahnarztpraxis, Bewertung des Risiko.

- Vorbereitung der Aufbereitung von Medizinprodukten, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.

MRE-Keime und Risikobewertung

Multiresistente Keime sind eine Gefahr, die sich immer weiter ausbreitet. Dies ist auch in der Zahnarztpraxis ein wichtiger Aspekt. Nicht nur Pflegeheime sind betroffen, sondern auch Patienten, die gerade aus dem Krankenhaus kommen. Eine eingehende Diagnostik und präventive Maßnahmen wie in anderen Ländern gibt es in Deutschland noch nicht. Daher ist der individuelle Umgang mit dem Thema in der Praxis ausgesprochen wichtig. Setzen Sie sich aktiv mit dem Thema anhand folgender Fragestellungen auseinander:

- Was gibt es für Keime?

- Wie erfolgt die Übertragung?

- Gibt es Überschneidungen in der Zahnarztpraxis?

- Welche Präventionsmaßnahmen sind notwendig?

- Welche Möglichkeiten werden empfohlen?

- Gibt es Risikogruppen?

- Wie kann mit den Risikogruppen umgegangen werden?

- Sollten bei Risikogruppen individuelle Maßnahmen erarbeitet werden?

- Muss ein individueller Schutz angeboten werden?

- Wer ist genau betroffen? Patienten, Team oder beide Gruppen?

Eine Risikobewertung sollte gemäß QM in jeder Praxis vorgenommen werden. Da Risiken verschiedene Fachbereiche betreffen, gibt es primär keine direkte Zuordnung. Vielmehr entscheidet die individuelle Bewertung durch den Praxisinhaber die konkreten Vorkehrungen. Für eine Risikobewertung muss das Risiko an sich und die möglichen Konsequenzen mit daraus resultierenden adäquaten Maßnahmen erfasst werden. Darauf baut das QM und liegt somit in der vollen Verantwortung des Inhabers bzw. auch der/des QM-Beauftragten. Patienten sollten aktiv über entsprechende Maßnahmen in der Praxis informiert werden. Denn je offener mit dem Thema umgegangen wird, desto interessierter werden Patienten und geben der Praxis positives Feedback zurück. Das kann für eine Praxis mit viel Konkurrenz zu einem wirklichen Alleinstellungsmerkmal werden.

Der Hygieneleitfaden der DAHZ befasst sich unter anderem gezielt mit der Problematik des Infektionsrisikos und empfiehlt dabei neben der „mechanischen Mundreinigung die Anwendung antimikrobieller Substanzen (Antiseptika)“, eine „perioperative Antibiotikaprophylaxe“ bei Eingriffen wie z. B. dem Einbringen von zahnärztlichen Implantaten sowie eine besondere Handhabung von „Patienten mit bekannter Kolonisation oder Infektion durch multiresistente Erreger“, wie z. B. MRSA sowie 4 MRGN („Mundhöhlen-Antiseptik, Antibiotikaprophylaxe und multiresistente Erreger“). Anhand dieser Empfehlung kann in der Praxis eine kompetente Grundlage der Infektionsprophylaxe erarbeitet werden. Für die Ermittlung von Risikogruppen und zum Schutz anderer Patienten ist eine umfassende Bewertung möglicher Risiken und daraus folgender Maßnahmen unabdingbar. Im Allgemeinen wird festgestellt, dass die Übertragung Patient–Patient risikoreicher ist als die Übertragung Patient–Personal. Aber auch hier sollte nicht allgemeinen Ansätzen vertraut, sondern die Konstellationen immer praxisindividuell bewertet werden.

Für die Infektionsprophylaxe Patient–Patient müssen möglichst effektive Schritte erarbeitet werden, um die Risiken einer Übertragung gering zu halten. Dazu gehören folgende Überlegungen:

- Welche Patientengruppen haben wir?

- Wie können Kontakte entstehen und sich Infektionen ergeben?

- Wie kann dies verhindert werden?

- Werden die Patienten regelmäßig zu Erkrankungen befragt?

- Hat das Personal ein offenes Ohr für Ereignisse, die Patienten scheinbar „nebenbei“ berichten, die jedoch relevant sein können (Aufenthalt im KKH, Besuch im Pflegeheim, Umzug ins Pflegeheim usw.)?

- Werden Hausbesuche oder Heimbesuche getätigt?

- Wie ist dort das Risiko?

- Wie ist die Infektionsprävention allgemein in der Praxis?

Weiterhin müssen sich auch die Mitarbeiter mit der Thematik auseinandersetzen:

- Wo gibt es Risiken für die Mitarbeiter?

- Wie können diese minimiert werden?

- Worauf müssen Mitarbeiter bei sich achten?

- Finden regelmäßige Kontrollen statt?

- Gehen alle mit dem Thema verantwortungsbewusst um?

- Wie ist es mit Kooperationspartnern?

Fazit

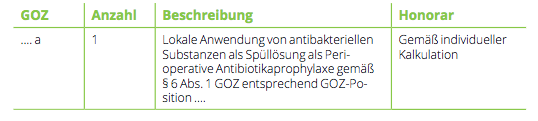

Wird in der Praxis festgestellt, dass durch Patienten ein erhöhtes Risiko bestehen könnte, ist es Zeit, zu handeln. Zunächst praxisintern über Anweisungen, Schulungen und Meetings mit den Mitarbeitern. Nur wenn allen die Brisanz des Themas bewusst ist, kann von einem verantwortungsvollen Umgang ausgegangen werden. Der weitere Schritt ist das Publikmachen des Themas. Dabei sollten Patienten an den praxisindividuellen Präventionsmaßnahmen teilhaben. Eine offene Informationspolitik verschafft direkten Zuspruch und Verständnis. Nur wenn die Patienten die Gründe für Maßnahmen, Abfragen oder Verhaltensregeln kennen, werden sie aktiv mitarbeiten. Dies setzt voraus, dass die Mitarbeiter engagiert informieren. In vielen Zahnarztpraxen sind orale Hygienemaßnahmen vor der Behandlung mittlerweile Standard. Darüber hinaus kann bei bestimmten Risikoeingriffen diese Maßnahme basierend auf der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und mittels analoger Berechnung zusätzlich berechnet werden (siehe Tabelle).