Zahntechnik 28.02.2011

Die Kauflächengestaltung

share

Ohne Zweifel sind die Hochzeiten der Gnathologie vorbei. Die großen alten Denkschulen von Charles E. Stuart (1984) oder Peter K. Thomas (1982) werfen dennoch bis heute ihre Schatten auf das Verständnis der Okklusion. Es bleibt das ungute Gefühl, dass eine Kaufläche sehr idealisierten Bedingungen entsprechen soll und wohl mehr Kontaktpunkte aufweisen sollte als im Alltag realisiert werden.

Und so geht eben in diesem Alltag viel von dem seiner Zeit akkumulierten Wissen verloren. Auch wenn der Okklusion aus evidenzbasierter Sicht keine sicher nachweisbare Hauptrolle bei der Entstehung craniomandibulärer Dysfunktionen zukommt (Koh, H.; Robinson, P.G. 2007), ist der Umkehrschluss – Okklusion sei zu vernachlässigen – sicher nicht zulässig. Vielleicht sind die wissenschaftlich nachweisbar hohen Raten von Keramikverblendfrakturen insbesondere auf implantatgetragenen Restaurationen Ausdruck einer mangelnden Beachtung okklusaler Zusammenhänge. Grund genug, sich wieder mit der Thematik zu beschäftigen. Die Mechanik ist einem biologischen Verständnis der Okklusion gewichen.

Das Ziel: verloren gegangene Zahnsubstanz restaurieren

Bei der Kaufläche im eigentlichen Sinne handelt es sich nicht um eine Fläche, sondern um ein Relief. Ein Relief, bei dem alle Strukturen im funktionellen Nahkontakt der Zahnreihen notwendig sind. Jede auf einer Kaufläche auch noch so verspielt erscheinende Form folgt einer von der Natur vorgegebenen Funktion. Dabei wird Prof. A. Motsch nachgesagt, die Grundvoraussetzung zur Gestaltung/Modellation einer Kaufläche in den „Prinzipien einer harmonisch funktionellen Okklusion“ folgendermaßen definiert zu haben: „Mit einem Minimum an Muskelkraft sollte ein Maximum an Kauleistung erreicht werden. Die Kaukräfte sollten jeden Zahn in seiner Wurzelachse belasten und die gesamte statische und dynamische Okklusion (also das Zusammenspiel der Zahnreihen) sollte funktionell und harmonisch aufeinander abgestimmt sein.“

Für den Zahntechniker stellt sich die Herausforderung, diesen genannten Kriterien in der täglichen Arbeit Rechnung zu tragen. Es sind viele Leitlinien, Theorien und praktische Anweisungen z.B. von Peter K. Thomas (1982), Everit Payne, Harry Lundeen oder Charles E. Stuart (1984) zur Gestaltung von Kronen bzw. Kauflächen entwickelt worden. Allen gemeinsam ist das Ziel, verloren gegangene Zahnsubstanz bestmöglich zu restaurieren.

Das Prinzip der biomechanischen Okklusion nach ZTM Michael Heinz Polz (in Caesar 1987) ist die heute wohl am weitesten verbreitete Systematik, um Kauflächen nach funktionellen und morphologischen Kriterien zu rekonstruieren. Die Methodik der Kauflächengestaltung im Folgenden orientiert sich ebenfalls an der Aufwachstechnik nach Michael H. Polz.

Die Methodik der Kauflächengestaltung

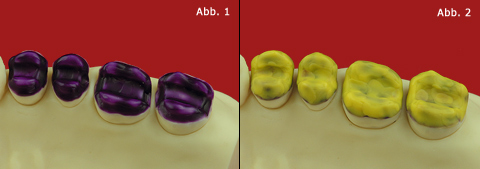

Die Vorgehensweise soll an einem Beispiel praxisnah demonstriert werden: Die Zähne 24, 25, 26 und 27 werden in ihrer statischen und dynamischen Okklusion neu aufgebaut und mit Teilkronen restauriert. Zunächst werden die präparierten Flächen der einzelnen Zähne mit einem bleitoten dunkel eingefärbten Zervikalwachs gleichmäßig überzogen (Abb. 1) und mit einer dünnen Schicht des Modellierwachses verstärkt (Abb. 2). Das Zervikalwachs dient zum einen dem besseren optischen Kontrast bei den darauf folgenden Arbeitsschritten, zum anderen der optimalen Passform der späteren Gussobjekte.

Die Positionen der Höcker werden durch aufgewachste Kegel festgelegt und in ihrer Dynamik jeweils überprüft, d. h. ob ein störungsfreies aneinander Vorbeigleiten möglich ist. Bei einer neutralen Verzahnung (Zahn-zu-zwei-Zahn-Beziehung) ist dies relativ unproblematisch. Die Höckerkegel werden in der Reihenfolge von mesial nach distal und zuerst die palatinalen (besseres optisches Überprüfen), dann die bukkalen aufgetragen. Die Randleisten werden im nächsten Schritt positioniert, wobei sich gleichzeitig die ersten okklusalen Stopps auf diesen ergeben.

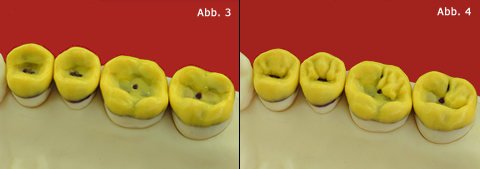

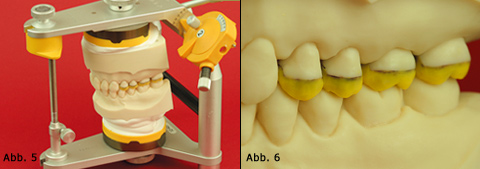

Die nun bestehende Form ist das Gerüst der weiteren Modellation (auch Fischmaul genannt). Mit diesem Gerüst lässt sich die äußere Form der Zähne gut ergänzen. Die zentrale Fossa (tiefster Punkt der Kaufläche) wird gekennzeichnet, um eine bessere Orientierung beim Auftragen der einzelnen Höckerabhänge zu haben (Abb. 3). Die Höckerabhänge werden nun nacheinander aufgewachst. Dabei wird im ersten Schritt der jeweilige okklusale Kontakt auf dem Abhang aufgetragen, und im Anschluss der Höcker unter Kontrolle der Bewegungsabläufe ergänzt. Begonnen wird disto-bukkal (Abb. 4), dann folgen mesio-palatinal (Crista-transversa), mesio-bukkal und disto-palatinal (Titelbild). Nach dem Abschluss der Modellation werden wiederum alle möglichen Bewegungsbahnen, die der verwendete Artikulator (Abb. 5) ermöglicht, überprüft, und gegebenenfalls korrigiert (Abb. 6).

Abb. 5 Situation im Artikulator / SAM II P.

Künstlerische Elemente stehen im Hintergrund

Die Gestaltung einer einzelnen Kaufläche innerhalb einer geschlossenen Zahnreihe ist verhältnismäßig einfach und unaufwendig. Die Morphologie der gegenüberliegenden Zähne gibt in gespiegelter Form eine bestmögliche Orientierung zur „Kopierung“. Die Höckergratleisten und der Höckerfurchenwinkel sind von den Nachbarzähnen zu übernehmen. Sämtliche Formen und Strukturen müssen möglichst naturgetreu nachgeahmt, jedoch nicht korrigiert werden. Ebenso stehen künstlerische und kreative Elemente bei einer Kauflächenrekonstruktion im Hintergrund.

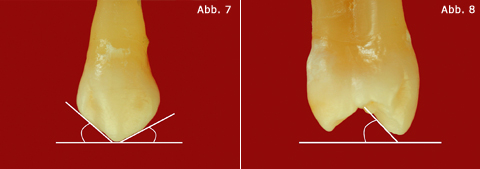

Wenn nun jedoch zwei Quadranten gegeneinander restauriert werden müssen, fehlen diese oben genannten und zur Hilfe genommenen Anhaltspunkte vollständig. Bei Vorlage von Axiographieunterlagen (Berechnung der zu rekonstruierenden Höckerwinkel durch das Vermessen der Kiefergelenkbahnen) können zumindest aus mechanischer Sicht genaue Vorgaben errechnet und dem Zahntechniker beste Voraussetzungen geliefert werden, um eine Restauration zu erstellen, die auf die jeweiligen Belastungsgrenzen vor allem der transversal einwirkenden Kaukräfte jedes einzelnen Zahns einzugehen. Zu beachten ist natürlich, dass diese mechanische Registrierung nicht zum Selbstzweck wird, sondern Grundlage eines biologischen Verständnisses der Kaufunktion ist. In der täglichen Praxis werden dem Labor diese Informationen häufig bei pathologischen Situationen an die Hand gegeben, um beispielsweise eine Gruppenführung zur Entlastung der Front- und/ oder Eckzähne realisieren zu können. Erstaunlich ist hierbei, dass Begriffe wie Höckergratneigung oder Höckerfurchenwinkel zwar häufig im Zusammenhang mit der funktionellen Gestaltung der Kaufläche verwendet werden, aber die Definition kaum Eingang in die einschlägige Literatur gefunden hat. So herrscht in der Literatur durchaus Uneinigkeit darüber, ob es sich um die Höckergrat- oder Höckergradneigung handelt. Anbei also Formulierungsvorschläge ohne urheberrechtlichen Anspruch (Abb. 7, 8).

Abb. 7 Die Höckergratneigung bildet sich von den mesialen oder distalen Graten einer Höckerspitze zur Kauebene. Abb. 8 Der Höckerfurchenwinkel wird abgebildet zwischen der Ebene der Kaufläche und der Geraden, die auf der bestehenden oder meist hypothetischen Führungsfläche bei einer Lateralbewegung eines Seitenzahnes entsteht.

Erfolgreiche Restaurationen erstellen

Für Arbeiten im Alltag sind unabhängig hiervon Systematiken notwendig, die es ermöglichen, erfolgreiche Restaurationen zu erstellen. Dazu gehört zum einen, dass der Techniker in der Lage sein muss, sich mit der ihm vorliegenden Situation auseinanderzusetzen, d.h. die montierten Patientenmodelle gründlich studiert. So können beispielsweise an der Frontzahnsituation viele Informationen für den Seitenzahnbereich abgelesen werden. Eine flache Front-Eckzahnführung bedingt z.B. einen flachen Höckerfurchenwinkel im Seitenzahnbereich. Ebenso muss der Zahntechniker sich in die dynamischen Prozesse des Kiefergelenks einarbeiten können, die sich dennoch auch mit großem Aufwand nicht vollkommen simulieren lassen (z.B. mögliche Formveränderungen des Diskus artikularis in der Dynamik). Zum anderen ist eine systematische Vorgehensweise notwendig, die einen in sich schlüssigen und logischen Aufbau hat. Diese sollte sich auch auf die keramische Schichttechnik übertragen lassen und nicht nur auf das Wax-lost Verfahren beschränken.

Autoren: ZTM Claus Diemer, Prof. Dr. Axel Zöllner

Literatur

Carlsen, O.: Morphologie der Zähne, Deutscher Ärzte-Verlag (1990)

Caesar, H.H.: Inlay- und Onlaytechnik, Verlag neuer Merkur (1987)

Koh, H.; Robinson, P.G.: Occlusal adjustment for treating and preventing temporomandibular joint disorders. Cochrane Review, http://www.cochrane.org/reviews/en/ab003812.html (2007)

Lotzmann, U.: Die Prinzipien der Okklusion, Verlag neuer Merkur (1981)

Schulz-Bongert, J.: Konzept der restaurativen Zahnheilkunde, Siegfried Klages Verlag (1980)

Stuart, C.E.: Die gnathologische Aufwachstechnik. Quintessenz Verlag (1984)

Thomas, P.K.; Tateno, G.: Die gnathologische Okklusion – Die Wissenschaft der organischen Okklusion. Quintessenz Verlag (1982)