Zahntechnik 28.02.2011

Kunststoffverblendungen - schnell und sicher

Insgesamt immer weniger Zahntechniker müssen in immer kürzerer Zeit immer hochwertigere Restaurationen anfertigen. Arbeiten unter Hochdruck aber verlangt ausgeklügelte Produktionstechniken, die zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse liefern. Der nachfolgende Fall beschreibt wie Zahntechniker schnell, sicher und mit wenig Aufwand ein Wax-up in ästhetische Verblendungen aus Kunststoff überführen können.

In vielen Dentallaboren hat sich in den letzten Jahren der Arbeitsalltag erheblich verändert: Trotz annähernd ähnlicher Arbeitsvolumina gehen Umsätze zurück und schwinden Gewinne, während gleichzeitig die Zahl der zahntechnischen Mitarbeiter seit Jahren sinkt. Um erfolgreich zu sein, kommt es für Labore heute nicht mehr in erster Linie darauf an, wie gut Arbeitsergebnisse sind, wenn die beschäftigten Zahntechniker unter optimalen Bedingungen und mit ausreichend Zeit arbeiten können. Wichtig ist vielmehr welche Qualität die Erzeugnisse besitzen, wenn unter Zeitdruck gefertigt werden muss. Wer konkurrenzfähig sein will, darf darum Fertigungsverfahren nur soweit rationalisieren, dass die Produktqualität unter der Rationalisierung nicht leidet. In folgendem Patientenfall wurde der Arbeitsablauf insofern angepasst, dass bei der Kunststoffverblendung einer teleskopierenden Prothese nicht mehr länger einfach „ins Blaue“ geschichtet werden muss, sondern ein überprüfter Design-Vorschlag schnell und sicher in Kunststoff reproduziert werden kann.

Das Vorgehen mit überprüften Design-Vorschlag

Zunächst werden die Situationsmodelle unter Berücksichtigung funktioneller und ästhetischer Aspekte ausgewertet. Mittels Wax-up machen wir einen Vorschlag zum Design der definitiven Versorgung (Titelbild). Im Gegensatz zu Änderungen an fertigem Zahnersatz können Zahnform, Zahnstellung und Okklusion des Wax-ups verhältnismäßig leicht überprüft und zeit- und kostensparend korrigiert werden. Über dieses Wax-up wird ein Vorwall aus transparentem Shera Crystal-Silikon genommen. Mit gleichmäßigem Druck auf die Spritzpistole wird das Silikon möglichst blasenfrei angetragen, bis eine Schicht von circa vier bis fünf Millimeter Stärke entsteht. Das Silikon wird dabei über das Wax-up gezogen und umschließt es komplett. Wer mag, kann seinen Finger in etwas Wasser und Spülmittel tauchen und den Wall glatt streichen. Je nach Raumtemperatur ist der Vorwall nach ungefähr fünf bis zehn Minuten ausgehärtet und kann vorsichtig vom Modell abgenommen und problemlos beschnitten oder mit einem Fräser bearbeitet werden. Die Sekundärteile werden abgenommen, abgedampft und mit Aluminiumoxid in Korngröße 110 µm abgestrahlt. Mit 2,8 bar Druck wird mit Rocatec™ die Metalloberfläche keramisiert und mit ESPE Sil ein chemischer Verbund zwischen der silikatisierten Oberfläche und dem lichthärtenden Verblendkunststoff hergestellt. In unserem Labor verwenden wir lichthärtendes Sinfony™ von 3M ESPE. Es heißt zwar vom Hersteller, dass Rocatec™ ein retentionsfreies Haftverbundsystem darstellt, dennoch arbeite ich seit jeher grundsätzlich mit Retentionen und habe damit immer so gute Erfahrungen, dass ich diese Arbeitsweise nie abgelegt habe. Retentionen kosten zwar zugegebenermaßen etwas Platz – unter dem Strich aber halten die Verblendungen einfach dauerhaft. Ich verzichte nur auf Retentionen, wenn es aus Platzgründen gar nicht anders geht.

Dünn und doch effektvoll

Ist das Silan abgelüftet, wird Opaker in einer Keramikschale dünn bis leicht sahnig 45 Sekunden angerührt und zunächst ganz dünn aufgetragen und kurz im Lichtgerät Visio™ Alfa vorpolymerisiert (Abb. 1). Anschließend trage ich eine zweite Schicht deckend auf und polymerisiere sieben Minuten ohne Vakuum im Visio™ Beta vario. Danach werden die Primärteile dünn mit Vaseline bestrichen, die Sekundärteile aufgesetzt und das Modell gegen Kunststoff isoliert. Mit einem Marderhaarpinsel trage ich schichtweise die Zahnhälse aus Opak-Dentin an. Dieses Opak-Dentin erzeugt besonders gute Effekte in Bereichen, in denen man nur dünn schichten kann, und deckt schön ab, wenn man tief separieren muss. Die Hälse wirken dann besonders charakteristisch aus der Tiefe.

Keine falsche Sparsamkeit

Nach dem Anpolymerisieren befülle ich den Vorwall direkt aus dem Dispenser mit Kunststoff. Hierbei ist wichtig, dass man blasenfrei und mit Überschuss arbeitet (Abb. 2). Die eingefüllte Masse wird später den Dentinkern darstellen. Beim gleichmäßigen Aufsetzen auf das Gerüst mit möglichst gleichmäßigem Druck muss die Kunststoffmasse noch herausquellen – ist das nicht der Fall, ist es eigentlich schon zu spät und Blasen sind vorprogrammiert. Darum lieber mit etwas zu viel als mit zu wenig Material arbeiten.

Seitenanfang

Schöne Effekte

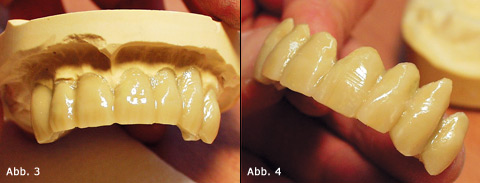

Nach dem Aufsetzen polymerisiere ich im Visio™ Beta vario an. Wenn ich nach einer Minute das Modell mit dem Gerüst aus dem Lichthärtegerät nehme, habe ich die komplette Zahnform in Dentinfarbe (Abb. 3). Die Polymerisationsschrumpfung von Sinfony™ ist dabei nur gering.

Die Zahnform wird mit Schleifkörpern reduziert. Schöne Effekte erzielt man, indem man die Schneidekanten unterbricht und Mamelons oder bandförmige Aufhellungen im unteren Drittel einarbeitet. Ich arbeite etwas Struktur ein, lege mit Intensivmassen individuelle Schneidencharakteristika und eventuell einen Schmelzriss ein. Nimmt man ein Haar, so muss man mit Transpamasse fixieren und das Haar komplett im Kunststoff verschwinden lassen. Auch mit unterschiedlichen Dentinmassen lassen sich schöne Effekte erzielen. Die Schneide wird wiederum mit der Silikonform angetragen und vorrangig aus Schneide- oder Transpamasse hergestellt. Es empfiehlt sich, nicht gleichzeitig mit verschiedenen Massen zu arbeiten, da man beim Aufsetzen des Vorwalls nie so ganz genau bestimmen kann, wohin die dann farblich verschiedenen Massen fließen.

Schön und schön polierbar

Nun nimmt man nach einminütigem Anpolymerisieren den Wall ab und entfernt die Primärteile aus den Sekundärteilen. Dann polymerisiert man rund 15 Minuten bei Vakuum. Die Polymerisation ohne Sauerstoff bewirkt eine vollkommen ausgehärtete Oberfläche. So sieht die Restauration unmittelbar nach dem Polymerisieren schon ganz annehmbar aus (Abb. 4). Sie wird noch ausgearbeitet, separiert und poliert. Auch kleinere Korrekturen sind jetzt noch problemlos möglich. Nach dem Ausarbeiten können wir dann mit dem Vorwall die Stärke der Verblendungen kontrollieren (Abb. 5). Auch für noch umfangreichere Restaurationen ist die Verfahrenstechnik geeignet (Abb. 6). Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um farbintensive Frontzähne handelt oder etwa um Seitenzähne mit Kaufläche. Auch Make-Inn’s bereiten keine Probleme (Abb. 7).

Fazit

Manchmal gibt es Situationen, in denen man Produkte oder Werkstoffe nur deshalb ablehnt, weil man sich im ersten Moment deren tatsächliche Chancen nicht vorstellen kann. Zahlreiche Zahntechniker scheinen beispielsweise instinktiv Schwierigkeiten beim Schichten durch mit verhältnismäßig flüssigem Kunststoff zu vermuten. Tatsache aber ist, dass es für jedes Produkt eine jeweils optimale Verfahrenstechnik gibt. Die Verblendung im Vorwall nach Wax-up liefert ohne viel Aufwand zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse und spart gleichzeitig Zeit, weil die Zähne immer da platziert sind, wo sie sein sollen und man sich ganz auf ihre Formgebung konzentrieren kann. So erlaubt dieses Fertigungsverfahren das Überführen von Wax-ups in anspruchsvolle ästhetische Verblendungen in kürzester Zeit – auch bei großen Arbeiten. Dazu profitiert der Patient von der hohen Abrasionsfestigkeit des Sinfony™-Kunststoffs, seiner Farbstabilität und einer geringeren Plaque-Akkumulation als am Visio Gem-Verblendkomposit.1

Literatur

[1] D.J.Bradshaw, J.T.Walker, B.Burger, B.Gangnus, P.D.Marsh, Methods in Enzymology, Vol.337, 416ff, 20016

Autor: ZTM Gerd Weber