Zahntechnik 28.02.2011

Okklusionskonzepte in der Totalprothetik

Berufsanfänger haben häufig Schwierigkeiten, die markanten Merkmale der verschiedenen in der Totalprothetik angewendeten Okklusionskonzepte zu verstehen und zu unterscheiden. Im zahntechnischen Labor wird Totalprothetik nicht selten nach nur einer bestimmten Verfahrensweise aufgestellt und vermittelt. Daraus entstehen dann folglich unbeabsichtigt lückenhafte Kenntnisse und eine fehlende Erfahrung in der Anwendung alternativer Okklusionskonzepte. Für die Totalprothetik haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Okklusionskonzepte durchgesetzt.

Zu den wichtigsten Okklusionskonzepten zählen: Vollbalancierung, bilaterale Balancierung, sequentielle Balancierung und Eckzahn-Prämolaren-Führung. Von diesen Begriffen ist bereits jedem Auszubildenden der eine oder der andere bekannt. Sollte man sie jedoch sämtlich aus dem Stegreif erläutern müssen, gerät man allzu leicht in Verlegenheit. Sicherlich weiß man, dass eine bilaterale Balancierung etwas mit zahngeführten Kontakten zu tun hat, aber wie geht es weiter? Auch der Begriff „Okklusionskonzept“ ist inhaltlich mit einigen Tücken verbunden. Im Folgenden versucht der Autor daher mit einer gewissen Vereinfachung der komplizierten Zusammenhänge, die typischen Merkmale der einzelnen Okklusionskonzepte erkennbar und voneinander unterscheidbar darzustellen.

Okklusionskonzept – Was ist das eigentlich?

Zuerst muss der Begriff „Okklusionskonzept“ betrachtet werden. Hierzu finden sich Unmengen von Aufsätzen und Untersuchungen, die hier natürlich nicht alle wiedergegeben werden können. Im Prinzip genügt Folgendes: Ein Okklusionskonzept ist eine durch Nachdenken, Analysieren und gewonnene Erfahrung basierende (Ideal-)Vorstellung davon, wann und wie Zähne miteinander in Kontakt treten oder Kontakte aufgehoben werden sollten.

Allgemein werden die antagonistischen Kontaktbeziehungen in statische und dynamische Okklusion unterschieden. Unter der statischen Okklusion (in der Totalprothetik früher als Schlussbiss bezeichnet) versteht man den Ruhezustand des Unterkiefers bei Kieferschluss, wobei sich die Zahnreihen möglichst gleichmäßig durch Antagonistenkontakte abstützen sollen. Unter dynamischer Okklusion (in der Totalprothetik früher als Artikulation bezeichnet) werden die antagonistischen Kontakte zwischen den Ober- und Unterkieferzähnen während der zahngeführten Unterkieferbewegung (Laterotrusion, Mediotrusion, Protrusion) verstanden. Die gegenseitige Abstützung beider Kiefer in der statischen Okklusion erfolgt vorrangig über die Seitenzähne. Diese liegen näher am Kiefergelenk als dies bei den Frontzähnen der Fall ist, sodass ungünstige Hebelwirkungen von vornherein minimiert werden.

Form-Funktions-Gesetz der Okklusalfläche bei Seitenzahngarnituren

Seitenzahngarnituren gibt es viele und es ist besonders für Neulinge auf dem Gebiet gar nicht so einfach, dahinterzukommen, welche Okklusionskonzepte sich mit den einzelnen Garnituren verwirklichen lassen. Es gehört eine Menge Erfahrung und Wissen dazu, eine Seitenzahngarnitur „lesen“ zu können, das heißt, sich auf die Form und deren Funktion zu konzentrieren und nicht, wie es häufig geschieht, den Blick auf Farbe, Schichtung der Zahnkrone und des Zahnhalses zu richten.

Jede Fläche eines Zahnes erfüllt eine bestimmte Funktion. Dazu zählen gerade bei Zahngarnituren der neueren Generation auch die Gestaltung der Vestibulärflächen für die Wangen und Lippenabstützung, die Proportion und Kontur der Oralflächen für die Freiheit des Zungenraumes und somit auch für die Phonetik. Wichtig ist jedoch auch die notwendige „Masse“ eines Zahnes, um ihn für den kombinierten Zahnersatz und für Implantatarbeiten anwenden zu können, damit die Zähne nach dem Formschleifen noch als Zähne erkennbar und funktionstüchtig sind. Dies ist gerade dann wichtig, wenn verblendete Kronen und Brücken in kombinierte Arbeiten oder implantatgetragenen Zahnersatz integriert werden sollen.

Was nützen die hervorragend aufgewachsten oder in Keramik gestalteten Okklusionsflächen, wenn die Ersatzzähne der Kunststoffsättel deren Bewegungsmustern nicht folgen, das heißt, sie nicht unterstützen können? Um dies besser sehen oder „lesen“ zu können ist es empfehlenswert, die sozusagen optischen Reize einer Garnitur zu eliminieren, um sich auf die Funktionsform zu konzentrieren und die Farbe und Schichtung zunächst nicht zu sehen.

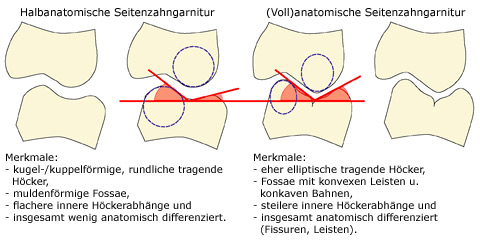

Die Schemazeichnungen (Abb. 1) beschreiben die markanten Unterschiede zwischen den sogenannten halbanatomischen und (voll)anatomischen Seitenzahngarnituren.

Abb. 1 Schemazeichnung der Unterschiede zwischen halbanatomischen und (voll)anatomischen Seitenzahngarnituren.

Seitenanfang

Dynamisches Okklusionskonzept

Unter Dynamik wird die Lehre von der Bewegung verstanden. Folglich bedeutet der Begriff „Dynamisches Okklusionskonzept“ nichts anderes als die prothetische Zielvorstellung, wie Zähne bei der zahngeführten Unterkieferbewegung zu „funktionieren“, das heißt, zu okkludieren haben. Die hierbei vom Zahntechniker durchgeführte Kontrollbewegung im Artikulator endet unabhängig vom dynamischen Okklusionskonzept stets am sogenannten „Cross-Over“. Dies ist der Punkt, an dem sich die Inzisalkanten beziehungsweise die Eckzahnspitzen gegenüberliegen.

Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte wurden sehr unterschiedliche Zielvorstellungen formuliert, wie Totalprothesen während der Extrusionsbewegungen (Laterotrusion, Lateroprotrusion, Protrusion etc.) durch antagonistische Kontakte abzustützen oder zahngeführt zu führen seien. Eines der bekanntesten dynamischen Okklusionskonzepte ist mit Sicherheit das von Alfred Gysi, der eine Vollbalancierung der Arbeits- und Balanceseite sowie mindestens einen Kontakt in der Front forderte. Diese Forderung ist als sogenannter Dreipunktkontakt in die Zahntechnik eingeflossen und wird noch heute angewendet. In der jüngsten Zeit gewinnen zunehmend andere Konzepte an Bedeutung. Einige davon sind im Übrigen auch schon sehr lange bekannt, so zum Beispiel die Eckzahn-Prämolaren-Führung.

Okklusionskonzept: Vollbalancierung

Ziel dieses Okklusionskonzeptes ist es, die Prothesen während der dynamischen Okklusion sowohl im Seitenzahn- als auch im Frontzahnbereich abzustützen. Dieses Konzept wurde für nicht saugende Kautschukprothesen entwickelt, damit dem Patienten eine sichere Prothesenlagerung ermöglicht werden konnte. Mit diesem totalprothetischen Okklusionskonzept ist die Artikulationslehre nach Gysi verbunden. Während der Seitwärtsbewegung stützen zunächst die Seitenzähne auf beiden Seiten den Unterkiefer am feststehenden Oberkiefer ab. Gysi prägte hierzu die Begriffe „Arbeits-“ und „Balanceseite“. Heute werden die Begriffe „Laterotrusionsseite“ und „Mediotrusionsseite“ verwendet. Die Laterotrusionsseite ist die Seite, zu der sich der Unterkiefer hinbewegt. Diese Seite bewegt sich demnach von der Medianebene weg.

Die Mediotrusionsseite ist hingegen die Seite, die sich gleichzeitig zur Medianebene hinbewegt. Das ist nur logisch, da die bogenförmige Unterkieferknochenspange nun einmal starr ist und nicht in ihrer Mitte „ausgeklinkt“ werden kann. Die beiden Begriffe „Laterotrusionsseite“ und „Mediotrusionsseite“ geben demnach nur den Verlauf der Bewegung an, jedoch nicht die tatsächliche Seite, zu der eine Unterkieferbewegung ausgeführt wird. In der Praxis prüft man beim Aufstellen der Zähne ohnehin die Laterotrusion nach links und nach rechts.

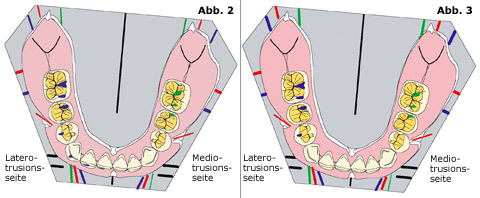

Zurück zum Bewegungsablauf und den antagonistischen Kontaktbeziehungen bei der Vollbalancierung: Wie bereits erwähnt, stützen zuerst die Seitenzähne auf der Laterotrusions- und Mediotrusionsseite die Prothese gegenüber dem Oberkiefer ab. Dann schreitet die Unterkieferbewegung weiter fort und die Eckzähne auf der Laterotrusionsseite übernehmen eine zusätzliche Abstützungsfunktion, indem sie miteinander Kontakt bekommen. Je nach Ausformung der Frontzahnbögen erhalten dann auch die Schneidezähne antagonistische Kontakte. Dies geschieht wiederum auf der Laterotrusionsseite. Die Prothese ist demnach wie ein Dreibein stabil gestützt und zwar lateral-frontal-lateral. Dieses Okklusionskonzept lässt sich sowohl mit halbanatomisch als auch mit anatomisch gestalteten Seitenzahngarnituren bewerkstelligen. Das charakteristische Kontaktschema ist in Abbildung 2 wiedergegeben.

Stehen die Schneidezähne im Prinzip Inzisalkante auf Inzisalkante beziehungsweise Eckzahnspitze auf Eckzahnspitze und würde die Bewegung fortgesetzt werden, sind sämtliche Kontakte nach einer kurzen Bewegungsbahn aufgehoben. Das ist kein Wunder, da der Unterkiefer auf der Laterotrusionsseite dann weiter zur Seite bewegt wird, als die Zähne in vestibulo-oraler Richtung breit sind. Die Zahnbögen stehen dann außerhalb ihrer Kontaktflächen. Also wird grundsätzlich nur bis zu diesem Punkt eine Testbewegung im Artikulator durchgeführt. Dieser Punkt wird als „Cross-Over“ bezeichnet und gilt für jede Prüfung der dynamischen Okklusion, unabhängig vom angewendeten Okklusionskonzept.

Abb. 2 Kontaktschema der Vollbalancierung. Abb. 3 Kontaktschema der bilateralen Balancierung.

Okklusionskonzept: bilaterale Balancierung

Dieses Okklusionskonzept dient dazu, Kontakte im Frontzahnbereich während der Laterotrusionsbewegung des Unterkiefers auszuschließen. Da die Seitenzähne näher zum Kiefergelenk stehen, ist der Grundgedanke, keine Frontzahnkontakte während der dynamischen Okklusion zuzulassen. Abhebelungseffekte und auf die frontalen Kieferkämme unter Frontzahnkontakt wirkende Schubbelastungen sollen auf diese Weise vermieden werden.

Das funktioniert, weil sich die Seitenzähne des Ober- und Unterkiefers auf der Laterotrusions- und Mediotrusionsseite, während der gesamten Laterotrusion (bis zum „Cross-Over“) abstützen. Die Prothese ist somit mindestens stets auf jeder Seite mit einem Antagonistenkontakt nach dem Schema „lateral-lateral“ abgestützt (Abb. 3). Auch dieses Okklusionskonzept kann sowohl mit halbanatomischen als auch mit anatomischen Seitenzahngarnituren umgesetzt werden.

Seitenanfang

Okklusionskonzept: sequentielle Führung

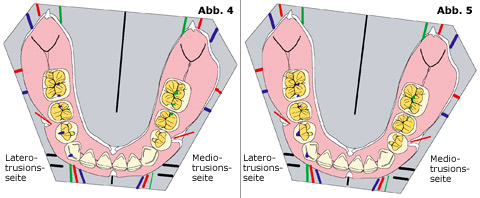

Bei dieser Art der Prothesenabstützung wechseln sich bestimmte Zahngruppen während der Laterotrusionsbewegung ab. Im Prinzip funktioniert dies wie bei einem Staffellauf – die einen beginnen und die nachfolgenden übernehmen. Im Einzelnen läuft dies wie folgt ab: Zu Beginn der Laterotrusionsbewegung stützen auf beiden Seiten (Latero- und Mediotrusionsseite) vorrangig die Molaren und die zweiten Prämolaren die Prothesen gegeneinander ab. Dann kommen für eine relativ kurze Strecke die Eckzähne auf der Laterotrusionsseite hinzu, bis auch die ersten Prämolaren auf dieser Seite Kontakt miteinander haben. Eckzähne und erste Prämolaren führen dann auf beiden Seiten (Laterotrusions- und Mediotrusionsseite) sehr schnell zur Aufhebung der Kontakte zwischen den Molaren und zweiten Prämolaren. Dies wird als Disklusion (Aufhebung der Okklusionskontakte) bezeichnet. Dieses Okklusionskonzept ist sehr stark am natürlichen Gebiss im Hinblick auf die Eckzahn-Prämolaren-Führung orientiert (Abb. 4).

Dieses Okklusionskonzept lässt sich am besten mit anatomisch geformten Seitenzahngarnituren verwirklichen. Sind sie tatsächlich am anatomischen und damit am natürlichen Vorbild orientiert, erfüllen sie die hierzu notwendigen Voraussetzungen. Die wichtigsten Gestaltungsmerkmale anatomisch geformter Seitenzahngarnituren sind:

- definierte, fixierte Schlussbisslage (möglichst tripodische Kontakte) mit konvexen Kontaktbereichen in den Fossae

- erste Prämolaren: zur Aufhebung (Disklusion) der Molarenführung höhere und steilere äußere (im Unterkiefer) und innere (im Oberkiefer) Bukkalhöckerabhänge, damit die Molaren diskludieren können

- Eckzähne: im Unterkiefer labial und im Oberkiefer palatinal deutlich anatomisch konturierte Führungsflächen.

Abb. 4 Kontaktschema der sequentiellen Balancierung. Abb. 5 Kontaktschema der Eckzahn-Prämolaren-Führung.

Okklusionskonzept: Eckzahn-Prämolaren-Führung

Sie ist nach Auffassung zahlreicher Prothetiker der natürlichen, physiologischen dynamischen Okklusion am nächsten. Wird davon ausgegangen, dass der Kauvorgang eines Vollbezahnten eine Art erworbenes Bewegungsprogramm ist, dann sollte die totalprothetische Versorgung im Hinblick auf die dynamische Okklusion ebenfalls nach diesem Programm funktionieren. Während bei der sequentiellen Führung die Molaren- und (zweite) Prämolarenabstützung mehrere Millimeter beträgt, werden die Prothesen bei der Eckzahn-Prämolaren-Führung für nur zirka 1 mm bis 2 mm bilateral abgestützt. Erste Prämolaren und Eckzähne übernehmen dann auf der Laterotrusionsseite die Führung, sodass der Seitenzahnbereich diskludiert. Mit anderen Worten, die dynamischen Okklusionskontakte zwischen den Molaren und zweiten Prämolaren werden sehr schnell aufgehoben (Abb. 5).

Sowohl im natürlichen Gebiss als auch bei der totalprothetischen Versorgung schützt die Eckzahn-Prämolaren-Führung die Okklusalflächen vor beschleunigter Abrasion. Da auch künstliche Zähne einer Abrasion unterliegen, kann man hier vorsorglich eine Art „zuschaltbaren Allradantrieb“ aufstellen. Im Gegensatz zur Vollbalancierung werden bei diesem Okklusionskonzept mit Sicherheit die Eckzähne sowie die ersten Prämolaren Abrasionsbelastungen unterliegen. Werden nun zunächst die Seitenzähne in Vollbalancierung aufgestellt und dann die ersten Prämolaren und die Eckzähne hinsichtlich der Eckzahn-Prämolaren-Führung ausgerichtet, hat der Patient, auch wenn er nicht so häufig zur Kontrolle den Zahnarzt aufsucht, zumindest für einen gewissen Zeitraum noch eine im Seitenzahnbereich liegende Laterotrusionsführung und -abstützung. Dies kann die regelmäßige zahnärztliche Funktionskontrolle zwar nicht ersetzen, eröffnet jedoch einen sicheren Handlungsspielraum. Auch dieses Okklusionskonzept lässt sich am besten mit anatomisch geformten Seitenzahngarnituren umsetzen. Die entsprechenden Merkmale sind im Abschnitt zur „Sequentiellen Führung“ beschrieben.

Fazit

Die Kenntnis der verschiedenen gängigen Okklusionskonzepte ermöglicht dem Techniker eine variable und auf den Fall bezogene Aufstellung von Totalprothesen. Viele der modernen Seitenzahngarnituren, die vollanatomisch gestaltet sind, ermöglichen verschiedene Aufstellungsformen und treten gerade auch bei kombiniertem Zahnersatz in die gewünschte Kontaktposition zu den künstlichen, wie beispielsweise den Keramikzähnen oder den Kronen und Brücken oder aber auch zum natürlichen Zahn.

Autor: Martin J. Hauck