Wissenschaft und Forschung 06.02.2013

Nanosensoren unterstützen Therapie von Hautkrebs

Das maligne Melanom gilt als die aggressivste Form von

Hautkrebs. Bei der Hälfte der Erkrankungen spielt eine spezielle

Genmutation eine wichtige Rolle. Da das Leben von Trägern dieser

Mutation mit Medikamenten signifikant verlängert werden kann, ist es

wichtig, sie zuverlässig zu identifizieren. Für den Nachweis haben

Forschende der Universität Basel und des Ludwig Institute for Cancer

Research in Lausanne nun eine neuartige Methode entwickelt, wie sie in

der Fachzeitschrift «Nature Nanotechnology» berichten.

Jährlich erkranken in der Schweiz etwa 2.100 Menschen an einem

malignen Melanom, womit der schwarze Hautkrebs zu den häufigsten

Tumorerkrankungen gehört. Während bei einer frühen Erkennung die

Heilungsaussichten sehr gut sind, sinken die Überlebenschancen in

späteren Stadien drastisch.

In den letzten Jahren wurden neuartige Medikamente entwickelt, die

gezielt bei Genmutationen wirken, welche massgeblich an der schnellen

Vermehrung von Gewebe beteiligt sind. Im Fall des schwarzen Hauptkrebses

ist dies das sogenannte BRAF-Gen, das in seiner mutierten Form zu einem

unkontrollierten Zellwachstum führt. Da aber nur etwa die Hälfte der

Patienten mit malignem Melanom diese Mutation aufweist, ist es wichtig,

die Patienten zu ermitteln, denen diese Therapie auch hilft. Angesichts

der Nebenwirkungen wäre es nicht angebracht, allen Patienten das

Medikament zu verabreichen.

Diagnose mithilfe molekularer Wechselwirkung

Die

Teams um Prof. Christoph Gerber vom Swiss Nanoscience Institute der

Universität Basel und Dr. Donata Rimoldi vom Lausanner Ludwig Institute

for Cancer Research haben nun eine neuartige diagnostische Methode

entwickelt, die mit nanomechanischen Sensoren in Form von mikroskopisch

kleinen Federbalken die Ribonukleinsäure (RNA) von Krebszellen

analysiert und somit gesunde Zellen von Krebszellen unterscheiden kann.

Im Gegensatz zu anderen Verfahren ist die Methode so empfindlich, dass

die Erbsubstanz weder vervielfältigt noch markiert werden muss.

Die Methode beruht auf einer Bindung von Molekülen an der Oberseite

von Federbalken und der dabei verursachten Veränderung der

Oberflächenspannung. Dazu werden die Federbalken (Cantilever) zuerst mit

einer Lage von DNA-Molekülen beschichtet, welche die Mutation in der

RNA aus Zellen binden kann. Diese Bindung verbiegt den Cantilever, was

sich mithilfe eines Lasers messen lässt. Die molekulare Wechselwirkung

muss dabei sehr nahe an der Oberfläche stattfinden, um das Signal zu

erzeugen.

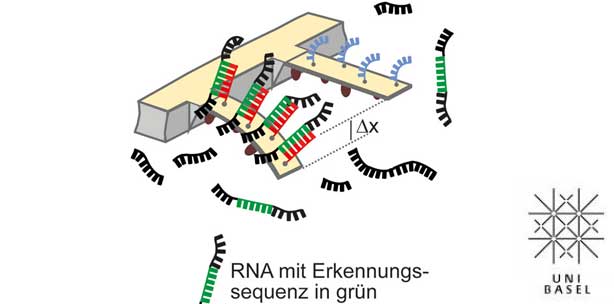

Methode im Schema: Binden die mutierten RNA-Moleküle

(grün) an die DNA-Moleküle (rot), verbiegt sich der Federbalken, was

mithilfe eines Lasers gemessen werden kann. © Universität Basel

Nachweis auch von anderen Krebsarten

In

Experimenten konnten die Forscher zeigen, dass sie verschiedene Zellen

mit dieser Genmutation von solchen ohne Mutation unterscheiden können.

Dabei wurde die RNA von Zellkulturen getestet, die mit denen von

Gewebeproben vergleichbar ist. Da die Forscher die Mutation in der RNA

aus unterschiedlichen Zelllinien nachweisen konnten, funktioniert die

Methode unabhängig vom Ursprung der Proben.

Dr. François Huber, Erstautor der Publikation, erklärt: «Die

Technik lässt sich auch auf andere Krebsarten anwenden, die von

Mutationen in einzelnen Genen abhängig sind, wie zum Beispiel

gastrointestinaler Stromatumor und Lungenkrebs. Dies zeigt das breite

Anwendungspotential in der Krebsdiagnostik und der personalisierten

Gesundheitsfürsorge.» Mitautorin Dr. Donata Rimoldi fügt hinzu: «Erst

die Interdisziplinarität von Medizin, Biologie und Physik bewirkt, dass

neue Methoden aus der Nanotechnologie in der Medizin zum Wohl des

Patienten angewendet werden können.»

Die Arbeiten wurden ermöglicht durch das NanoTera Projekt «Probe

Array Technology for Life Science Applications» des Schweizerischen

Nationalfonds, durch das Swiss Nanoscience Institute, die Cleven

Stiftung und die Mikrofabrikationsabteilung des IBM Forschungslabors in

Rüschlikon.

Originalbeitrag

François Huber, Hans Peter Lang, Natalija Backmann, Donata Rimoldi, Christoph Gerber

Direct detection of a BRAF mutation in total RNA from melanoma cells using cantilever arrays

Nature Nanotechnology (2013); Published online 3 February 2013 | doi 10.1038/NNANO.2012.263

Quelle: Universität Basel