Businessnews 16.07.2012

Erfolg mit Kurzarbeit - Auf die Rahmenbedingungen kommt es an

In Deutschland hat Kurzarbeit dabei geholfen, während der

Wirtschaftskrise die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. In Italien

haben ganz ähnliche Instrumente weitaus weniger gut funktioniert. Eine

neue Untersuchung zeigt, woran das lag: Unter anderem sorgten eine

aktivere Konjunkturpolitik und durch Mitbestimmung geregelte

Arbeitszeitkonten in Deutschland für ein besseres Umfeld.

Nach dem wirtschaftlichen Einbruch 2009 hat sich der deutsche

Arbeitsmarkt erstaunlich schnell erholt. Ein Bestandteil des "deutschen

Jobwunders" war die Ausweitung der Kurzarbeit. Doch ohne günstige

Rahmenbedingungen hätte sie nicht so gut angeschlagen. Dies zeigt der

Vergleich mit Italien, den PhD Ulrike Stein vom Institut für

Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung

zusammen mit Dr. Fabio R. Aricò von der University of East Anglia im

englischen Norwich angestellt hat.

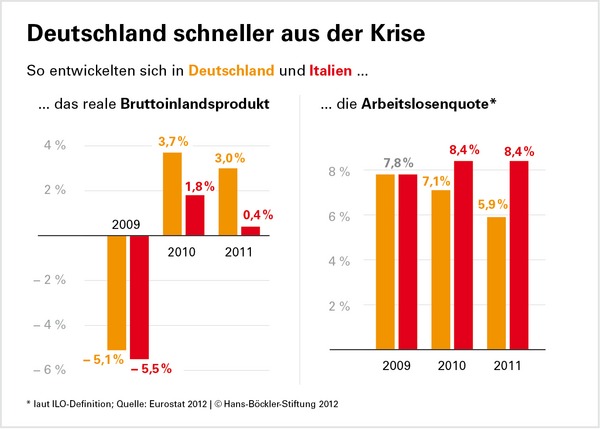

Für beide Länder ging die globale Nachfrage 2009 ähnlich stark zurück,

skizzieren die Forscher. Deutsche wie Italiener nutzten das Instrument

der Kurzarbeit seit geraumer Zeit, um in Phasen der Rezession

Beschäftigte im Unternehmen halten zu können. Und beide Länder starteten

mit einer identischen Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent in die

Wirtschaftskrise (siehe auch die Grafik im Böckler Impuls; Link unten).

Hier hören die Gemeinsamkeiten allerdings auf: Trotz des kräftigen

Einbruchs behielten in Deutschland die meisten Arbeitnehmer ihren Job.

Seit Anfang 2010 nahm die Beschäftigung sogar wieder zu, die Wirtschaft

erholte sich. In Italien hingegen gingen sowohl die Zahl der

Erwerbstätigen als auch das Wachstum erheblich zurück. Eine nachhaltige

Erholung ist nicht in Sicht.

Dass Deutschland besser abschnitt, beruht nach der Analyse von Stein und

Aricò auf den günstigeren Rahmenbedingungen. Angesichts des großen

Ausmaßes der Rezession verließ sich die Bundesregierung nicht allein auf

arbeitsmarktpolitische Instrumente. In kurzer Folge legte sie mehrere

Konjunkturprogramme auf, die dabei halfen, den starken Nachfragerückgang

aufzufangen. Die italienische Regierung unterstützte die Wirtschaft

dagegen kaum; Begründung: Der Staat sei zu hoch verschuldet.

Zudem konnten Betriebe in Deutschland auf weitere Möglichkeiten interner

Flexibilität zurückgreifen, zum Beispiel auf die in der deutschen

Industrie weit verbreiteten Arbeitszeitkonten. Vor der Krise florierte

die Wirtschaft, die Konten der Beschäftigten waren gut gefüllt. Als

Aufträge fehlten, bauten sie ihre Zeitguthaben ab. Darüber hinaus

machten Arbeitnehmer weniger Überstunden und reduzierten ihre

Wochenarbeitszeit. Mehr als drei Millionen Jobs ließen sich so erhalten,

zitieren Stein und Aricò eine Studie des WSI in der

Hans-Böckler-Stiftung.

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer trug dazu bei, solche betrieblichen

Arbeitszeitverkürzungen effektiv einzusetzen: "Die Sozialpartner hatten

diese Instrumente innerhalb eines verlässlichen Rahmens entwickelt",

erläutern die beiden Wirtschaftsforscher. Arbeitgeber konnten dadurch

gemeinsam mit Arbeitnehmervertretern die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten

an die Auftragslage anpassen. Entlassungen blieben so aus. In Italien

fehlen solche Möglichkeiten.

Die zusätzlichen Flexibilitätspuffer erleichterten es deutschen

Betrieben auch, die Kurzarbeit weniger intensiv einzusetzen. In

Deutschland waren im Mai 2009 zwar mehr als 1,5 Millionen Beschäftigte

in Kurzarbeit. Die meisten von ihnen reduzierten ihre Wochenarbeitszeit

jedoch lediglich um bis zu 25 Prozent. Nicht einmal zehn Prozent aller

Kurzarbeiter arbeiteten weniger als die Hälfte ihrer üblichen

Arbeitszeit. Im Durchschnitt belief sich die Reduzierung auf 30 Prozent.

Die italienische Regierung hingegen verließ sich fast ausschließlich auf

die verschiedenen Regelungen zur Kurzarbeit, um die Auftragseinbrüche

der Industrie abzufedern. "Diese Programme haben sicherlich dazu

beigetragen, einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern",

so Aricò und Stein. Dennoch habe die Zahl der Arbeitslosen bis ins Jahr

2010 zugenommen. Ein Grund für die Verzögerung: In Italien hat nur ein

kleiner Kreis von Beschäftigten Anspruch auf Arbeitslosengeld. "Da

italienische Beschäftigte weniger davor geschützt sind, im Falle von

Arbeitslosigkeit ohne Einkommen dazustehen, wurde die Kurzarbeit während

der Krise als Ersatz-Arbeitslosenversicherung genutzt", fassen die

Forscher zusammen. Zu Beginn der Krise wechselten viele Arbeitnehmer in

Kurzarbeit Null, waren also eigentlich arbeitslos. Gerade sie tauchten

später in den Arbeitslosenstatistiken auf, als die Wirtschaftskrise

andauerte und ihr Kurzarbeitergeld auslief.

*Fabio R. Aricò, Ulrike Stein: Was Short-Time Work a Miracle Cure During

the Great Recession? The Case of Germany and Italy, in: Comparative

Economic Studies Nr. 54, 2012

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung