Patienten 14.04.2014

Neue Ansätze im Betreuungs- und Pflegebereich

share

Der demografische Wandel macht weder vor der Zahnmedizin noch der Politik Halt. Veränderungen in den sozioökologischen Altersstrukturen sorgen zwangsläufig für einen Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik und der Zahnmedizin. Es gilt, neue Behandlungskonzepte und Betreuungsmodelle zu entwickeln, um den Einsatz von Betreuungs- und Praxispersonal zu lenken sowie die Betreuung und zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen zu optimieren.

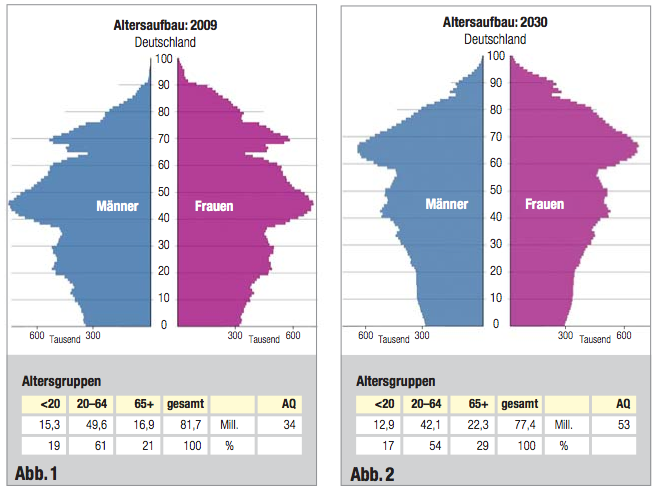

Ein Blick auf die statistische Bevölkerungsentwicklung macht deutlich, dass sich die Zahl der über 65-Jährigen von 2009 bis 2030 um 8 Prozent erhöht. Die Zahl der erwerbstätigen Bürger wird sich um 7 Prozent (20- bis 64-Jährige) und die der unter 20-Jährigen um 2 Prozent verringern (Abb. 1 und 2). Mit der Verringerung der Zahl der Erwerbstätigen ändert sich somit die Anzahl der Bewerber in den klassischen medizinischen und den Betreuungsberufen. Das Angebot an qualifiziertem Personal wird geringer, die Ressource Mensch und Manpower knapper und die Menschen in diesem Berufsfeld werden stärker umworben. Dieser Prozess findet gleichzeitig mit einer Zunahme des Pflegebedarfs statt. Das Risiko einer Unterdeckung des zahnärztlichen Betreuungsangebotes vor allem außerhalb von Praxen und Kliniken liegt nahe. Eckdaten der Pflegestatistik zeigen für das Jahr 2011 2,5 Millionen Pflegebedürftige auf. Schon 2011 sind ambulant und in Heimen ca. 950.000 Personen beschäftigt (Abb. 3). Hieraus ergeben sich Notwendigkeiten, sich diesen Bedürfnissen und Entwicklungen frühzeitig zu stellen und Lösungsansätze zu erarbeiten.

Abb. 1: Altersaufbau 2009 laut der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. – Abb. 2: Altersaufbau 2030 laut der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (© Statistisches Bundesamt 2009).

Schulungen für Pflegepersonal

In Hessen wurde im Dezember 2012 in einem Kooperationsvertrag zwischen dem Hessischen Sozialministerium HSM, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen KZVH und der Landeszahnärztekammer Hessen LZKH das Projekt „Zahnärztliche Pflege in Hessen“ beschlossen. Vorausgegangene Untersuchungen haben gezeigt, dass beim Pflegepersonal Defizite über das Basiswissen bei der Mundpflege bestehen (Petzold et al. 2007; Heilf, T. 2008; Lehmann et al. 2003; Nitschke et al. 2000). Andererseits lässt sich belegen, dass Schulungen des Personals die Mundhygiene von Heimbewohnern verbessern (Teamwerkkonzept, München 2006). Über einen Zeitraum von zwei Jahren wird nun in Hessen in 24 Pflegeeinrichtungen, die bisher nicht zahnärztlich betreut wurden, das Personal regelmäßig durch Fortbildungen zum Thema Zahngesundheit geschult. Dieses Projekt wird durch zwei Dissertationen fachlich evaluiert. Eine Vergleichsevaluation in 24 Heimen ohne Schulung erfolgt.

1. Wissenschaftliche Fragestellung: Wie wirkt sich optimierte Mundpflege auf allgemeine Gesundheitsparameter aus?

2. Erprobung einer ZPH-Organisationsstruktur

Abb. 3: Eckdaten der Pflegestatistik 2011 – nach Versorgungsart (© Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2011, Deutschlandergebnisse). – Abb. 4: Schulung des Pflegepersonals (© Dr. Gerhard Weitz).

Zahnärztliche Kollegen führen zweimal im Jahr vorgegebene Schulungen für das Pflegepersonal durch (Abb. 4). Der Start war im Oktober 2013, das Ende ist voraussichtlich Oktober 2015. Als mögliche Perspektive kann sich hieraus eine strukturierte zahnärztliche Prophylaxe in Pflegeheimen im Rahmen einer Landesarbeitsgemeinschaft entwickeln. Wie wird dabei in Pflegeheimen vorgegangen? Im Rahmen der Vorträge werden die Mitarbeiter des Pflegeheims mit den verschiedenen Aspekten der Zahnmedizin beim pflegebedürftigen Bewohner vertraut gemacht. Die wichtigen Eckpfeiler der Mundgesundheit beim Alterspatienten sind dabei:

- Effektive Mundhygiene

- Zahnbewusste Ernährung

- Einsatz von Fluoriden

- Regelmäßige Kontrolle

Im ersten Abschnitt wird auf die Folgen mangelnder Mundhygiene eingegangen und das Krankheitsbild einer Gingivitis und der Parodontitis erläutert sowie die Konsequenzen aus dem Vorhandensein eines solchen Krankheitsbildes. Es wird verdeutlicht, dass im Alter durch Beläge das Risiko von Zahnhalskaries steigt. Zum Teil sind ältere Patienten schon im Zahnbereich saniert, d.h. sie besitzen Füllungen und Zahnersatz, an den sich wiederum mangels Mundhygiene pathogene Keime anlagern. Das körpereigene Immunsystem ist wegen geringer T-Zellen eingeschränkt und die Schutzfunktion des Speichels zum Teil wegen multipler Medikation nur noch begrenzt vorhanden. Die Zusammensetzung der Plaque verändert sich. Die Form der Nahrungsaufnahme spielt eine bedeutende Rolle, denn zu viele hochkalorische klebrige kariogene Speisen, passierte Kost führt zur sinkenden Kauaktivität und in der Folge zur verringerten Stimulation der Speicheldrüsen. Zudem werden zu wenige Flüssigkeiten aufgenommen. Ideal wird auch für diesen Personenkreis das FünfSterne-Konzept aus der Jugendzahnpflege mit zuckerfreien Phasen über den Tag angesehen. Dem Pflegepersonal soll das Bewusstsein vermittelt werden, dass diese zahnärztlichen Krankheitsbilder mit Allgemeinerkrankungen wie Endokarditiden, Diabetes, Bronchialerkrankungen, aber auch einer gestörten Nahrungsaufnahme und Verwertung korrelieren. Der Allgemeinzustand wird verschlechtert und damit letzten Endes der Pflegeaufwand und die Kosten erhöht. Der Einsatz und die Anwendung geeigneter Mundhygienehilfsmittel sind ein weiteres wichtiges Thema. Dem Schulungszahnarzt steht hier ein speziell von der Zahnärztekammer zusammengestellter Schulungskoffer zur Verfügung. Dem Personal kann von der elektrischen Zahnbürste über Zahnseide, Mundspüllösungen, Zwischenraumbürsten, Griffhilfen bis zum Zungenreiniger eine Vielfalt von Hygieneartikeln vorgeführt und deren Einsatz erläutert werden (Abb. 5). Ein pflegerischer Aspekt stellt die Mundhygienefähigkeit des einzelnen Heimbewohners auch in Hinblick seiner Mobilität und körperlichen wie geistigen Verfassung dar. Das Wissen und das Erkennen ist eine wichtige Voraussetzung für das Personal, welcher Support vonnöten ist und in welchem Umfang auch ein Zahnarzt konsultiert wird. Hierfür ist eine Einteilung in nachfolgender Typologie hilfreich:

Senioren mit normaler Mundhygienefähigkeit:

- Können selbstständig ihre Zahn- und Prothesenpflege durchführen

- Können professionelle Anleitung eigenständig umsetzen und lassen sich gut motivieren

- Besuchen 2 x jährlich noch ihren Zahnarzt

- Nehmen von sich aus Prophylaxemaßnahmen in Anspruch

Senioren mit leicht reduzierter Mundhygienefähigkeit und ausreichender Mobilität benötigen:

- Kontrolle durch Dritte bei Mundhygiene und Prothesenpflege

- Zahnarztbesuche, die organisiert werden müssen

- Spezielle Hilfsmittel (Griffverstärkung, Lupen, Vergrößerungsspiegel etc.)

- Terminvereinbarung zu Zahnreinigungen

Senioren mit stark reduzierter Mundhygienefähigkeit und eingeschränkter Mobilität benötigen:

- Permanente Unterstützung durch Dritt e bei der täglichen Zahnpflege

- Eine Untersuchung vom Zahnarzt 2x jährlich vor Ort

- Zahn- und Prothesenreinigung – Zahnreinigung in der Praxis ggf. Krankentransport organisieren

Senioren, die absolut immobil sind und ohne jegliche eigene Mundhygienefähigkeit, benötigen:

- Gerade wenn noch Restzähne vorhanden sind eine gute Absprache und Zusammenarbeit mit Behandler/-in

- Tägliche Mundhygiene und Prothesenpflege durch Dritte

- Verstärkte Kontrolle der Mundschleimhaut

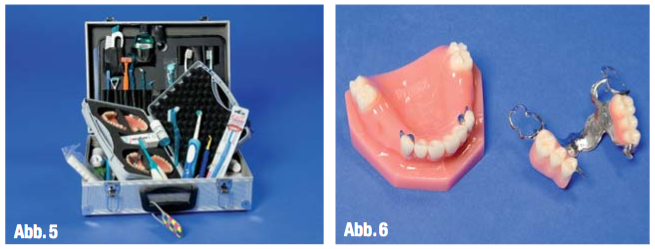

Abb. 5: Schulungskoffer (© Dr. Gerhard Weitz). Abb. 6: Zahnersatzmodell.

Ein weiterer Abschnitt befasst sich mit verschiedenen Formen von Zahnersatz. Hierzu stehen dem Referenten auch unterschiedliche Modelle zur Verfügung (Abb. 6). Der Umgang mit den Zahnersatzvarianten soll vom Pflegepersonal geübt werden. Eine Herausforderung dabei wird in der Zukunft der Umgang mit implantatgetragenen Versorgungen darstellen. Wird die klassische herausnehmbare Prothese als solche wahrgenommen, so sind die Implantate im Mund als Verbindungselemente entweder nicht als solche erkannt oder es besteht generell kein Wissen zu diesen Konstruktionen. Nach dem Vorstellen der Zahnersatztypen wird das Thema Prothesenpflege behandelt. Die Prothesen dienen nicht nur als Hilfsmittel zur Nahrungsaufnahme und zum Sprechen, sondern stellen bei mangelnder Pflege einen idealen Keimträger dar. Veränderungen der Mundschleimhaut sind zu erkennen und zu beachten. Eine Erklärung für Empfindlichkeiten sowie das häufige Auftreten von Druckstellen ist zum Teil aus der veränderten Epithelschicht der Mundschleimhaut herzuleiten. Die Epidermis ist nicht mehr so stark geschichtet und so gut mit dem darunter liegenden kollagenen Gewebe verzahnt wie bei einem 20- oder 40-Jährigen. Dazu kommen über die Jahre zusätzliche Noxen durch Medikamente, Nikotin- und Alkoholabusus, endokrine Erkrankungen, schlechte Mundhygiene, Mundtrockenheit, Mundatmung etc. Schlecht adaptierter höhenangepasster Zahnersatz oder gar kein Zahnersatz führt oft zu schmerzhaften Mundwinkelrhagaden. Es geht nicht um Diagnosen, sondern um das Bemerken von Veränderungen. Weißliche Beläge, Blutungen, schnell wachsendes Zahnfleisch, Wahrnehmung von schmerzhaften Reaktionen sollen dazu veranlassen, einen Zahnarzt zu konsultieren. Damit ist das umfangreiche Schulungskonzept, das in den Heimen primär durchgeführt wird, beschrieben.

Fazit – Was erwartet man davon?

- Eine Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes

- Kostenersparnis durch Vermeidung stationärer Aufenthalte, häufigeres Auftreten komplexer Erkrankungen (Pneumonien etc.)

- Verbesserung des Qualitätsmanagements in Heimen

- Zielgerichtetes Arbeiten unter dem Aspekt künftigen Personalmangels

Doch auch die Behandler in den ambulanten Zahnarztpraxen können einen Benefit aus der Schulung ziehen:

- Ein geschultes Pflegepersonal gibt bessere Informationen zur Notwendigkeit und dem Umfang einer Visitation im Pflegeheim.

- Besserer Informationsfluss verringert die Zeit am Telefon und bindet weniger Personalkapazität.

- Formalitäten lassen sich im Vorfeld klären.

- Der Besuch lässt sich aus der Praxis heraus besser organisieren.

- In der Praxis können Instrumente etc. entsprechend zielorientiert vorbereitet werden.

- Zeitersparnis und weniger Utensilien, die nach dem Besuch hygienegerecht aufbereitet werden.

- Mehr Zeit und weniger Unruhe beim Patienten.

Unter diesen Gesichtspunkten ist das Projekt „Zahnärztliche Pflege Hessen“ mit Sicherheit für alle ein Gewinn!

* Die Annahmen:

- Geburtenhäufigkeit annähernd konstant bei 1,4 Kindern je Frau

- Lebenserwartung Neugeborener im Jahr 2060 : 85,0 Jahre für Jungen und 89,2 Jahre für Mädchen

- Jährlicher Wanderungssaldo von + 100.000 Personen

Die Literaturliste finden Sie hier.