Kieferorthopädie 05.09.2013

„Die Methode ist sehr technikabhängig“

share

Beim diesjährigen AAO-Kongress referierte Dr. Thierry de Coster über die knochenverankerte, chirurgisch unterstützte Gaumennahterweiterung. KN traf ihn zum Interview.

KN: Was sind die Hauptvorteile der

skelettal verankerten Methode im Vergleich zur zahngetragenen Verankerung?

Dr. Thierry de Coster: Weil der Zahn nicht betroffen ist, weist die

skelettal verankerte SARME-Methode (Surgically Assisted Rapid

Maxillary Expansion) einige Vorteile gegenüber der zahnverankerten

Methode auf. Diese Vorteile wären:

- kein Risiko eines Verankerungsverlustes

- kein bukkales Tipping der posterioren Zähne und eine geringere Wahrscheinlichkeit für ein dentales Rezidiv

- eine rein skelettale Korrektur

- kein Stress für die parodontale Membran; die Methode kann sogar bei einer parodontal vorbelasteten Situation angewandt werden

- ein geringeres Risiko für eine Wurzelresorption oder Fenestrationen des kortikalen Knochens

- geringeres Tipping des Knochensegments, da die Apparatur direkt auf den Gaumenfortsätzen in der Nähe des Widerstandszentrum der Maxilla platziert wird

- hygienisch

- leicht zu platzieren, ohne laborseitige Vorbereitung erweitert die therapeutischen Möglichkeiten und Indikationen

- erhöht das maxillare Knochenvolumen, sodass das Alignment ohne Beeinträchtigung des Parodontalstatus möglich wird.

Rechtfertigen diese Vorteile einen

zusätzlichen chirurgischen Eingriff bei jungen Patienten?

Die

Behandlung (skelettal verankerte SARME) ist lediglich bei erwachsenen Patienten indiziert,

wenn die orthopädische GNE nicht mehr möglich ist. Sie stellt quasi

eine Alternative zur zahnverankerten SARME dar.

Welche Nachteile der skelettal

verankerten Methode sehen Sie?

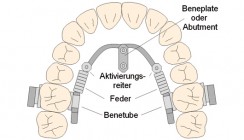

Die skelettal verankerte SARME ist

sehr technikabhängig. So sollte die Apparatur ausschließlich

horizontal platziert werden, um vertikale Nebenwirkungen und eine

Neigung der okklusalen Ebene zu vermeiden. Darüber hinaus könnte es zu

entzündlichen Komplikationen im Bereich der Abutments kommen (wo

die Apparatur verankert ist). Diese Probleme können jedoch in den

meisten Fällen mit klassischen entzündungshemmenden Medikamenten

gelöst werden. Darüber hinaus sehe ich bei dieser

Methode keinerlei Nachteile im Vergleich zur zahngetragenen SARME,

die sie in allen Situationen und mit all ihren Vorteilen ersetzen

kann.

Bevorzugen Sie die knochenverankerte

Methode nur bei SARME-Patienten oder auch bei Patienten ohne

chirurgische Unterstützung?

Wie auch die Miniplatten kann die

knochenverankerte Expansion in allen klinischen Situationen

angewandt werden, bei denen die Zähne nicht zur Verankerung genutzt

werden können bzw. sollten (z.B. bei umfangreicherer

Zahnlosigkeit, Nichtanlagen, schwachen Zähnen, multifaktoriellen

kranio-fazialen Syndromen, usw.). Unabhängig davon ist für die

Platzierung der Apparatur eine Vollnarkose notwendig.

Klinische Anwendung

Fall 1 (Abb. 1 bis 5)

Diagnose:

- skelettale und dentale Klasse II

- „Long Face“-Syndrom, „Bird Face“

- mandibulare Retrognathie

- vertikaler maxillärer Excess mit Gummy Smile

- Engstand im OK und UK

Behandlungsplan:

- Extraktion von 34,44

- Ausrichtung und Nivellierung der unteren Zähne

- Chirurgie 1. Phase: SARME

- Ausrichtung und Nivellierung der oberen Zähne

- Chirurgie 2. Phase: maxilläre Impaktion, Autorotation der Mandibula, UK-Vorverlagerung und Kinnplastik

- abschließende kieferorthopädische Behandlung

Wir wenden SARME nicht mit

Mikro-Implantaten an, jedoch kann diese Technik mit klassischen

dentalen Implantaten (z. B. Brånemark) genutzt werden.

Fall 2 (Abb. 6 bis 18)

Diagnose:

- transversale maxilläre Defizienz

- Long-Face-Syndrom

- skelettal offener Biss

- Molarenbeziehung der Klasse III

- dentale Asymmetrie, Abweichung nach rechts

- rechts lateraler und posteriorer Kreuzbiss

- Lippeninkompetenz

Behandlungsplan:

2-Phasen-Chirurgie

SARME

- kieferothopädisches Alignment

- 2. Phase: maxilläre Impaktion, mandibuläre Autorotation, chirurgischer Lückenschluss, Kinnplastik