Laserzahnmedizin 18.10.2013

Diodenlaser unterstützt Vitalerhaltung der Pulpa bei Caries profunda

share

Ohne Keime, ohne Kohlenhydrate und ohne Kontakt beider mit der Zahnoberfläche gibt es keine Karies. Diese Ergebnisse sind die Basis für eine effektive Vorbeugung, aber auch Therapie. Dabei kommt epidemiologischen Untersuchungen heute eine große Bedeutung zu. In einer Dreijahresstudie wurde untersucht, inwieweit der Diodenlaser Einfluss auf die Vitalerhaltung der Pulpa bei Caries profunda nimmt.

Während noch vor 30 Jahren hinsichtlich der Ätiologie der Karies mehr als ein Dutzend „Kariestheorien“ miteinander konkurrierten, konnten inzwischen klare wissenschaftlich untermauerte Aussagen über die Ursachen gewonnen werden. Untersuchungen in einer ganzen Reihe von Industrieländern zeigen, dass der Höhepunkt des Kariesbefalls bei jüngeren Menschen überschritten und eine rückläufige Tendenz festzustellen ist. Die nach den Wünschen der Weltgesundheitsorganisation in der Liste der möglichst auszurottenden Seuchen der Menschheit an sechster Stelle stehende Karies der Zähne ist jedoch keineswegs besiegt. In Entwicklungsländern wird ein erhebliches Ansteigen dieser Krankheit beobachtet.

Caries profunda

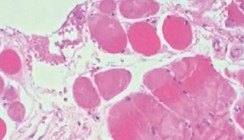

Von einer Caries profunda sprechen wir, wenn der krankhafte Prozess bereits bis in das pulpennahe Drittel des primären Dentins vorgedrungen ist. Ohne Bearbeitung der Zahnhartsubstanz kann eine solche Erkrankung nur bei projektionstechnisch günstiger Lage im Röntgenbild erkannt werden, die Entkalkung ist bis nahe zur Pulpa fortgeschritten. Klinisch kann selbstverständlich die Karies diagnostiziert werden. Ob es sich aber um Caries profunda handelt, ist erst zu erkennen, wenn die darüber liegenden kariösen Anteile der Zahnhartsubstanz abgetragen wurden und sich am Boden der Kavität im pulpennahen Drittel des Dentins noch kariöses Zahnbein zeigt. Ob eine nach der genannten Definition vorliegende Caries profunda bereits das Zahnmark unmittelbar gefährdet, ist vom Vorhandensein und von der Dicke einer eventuell gegebenen Sekundärdentinschicht abhängig. Weder klinisch noch mit diagnostischen Hilfsmitteln können bindende Rückschlüsse auf die Dicke einer solchen Sekundärdentinschicht gezogen werden. Auch das Röntgenbild versagt hier in der Regel.

Probleme bei der klinischen Kariesdiagnostik und der Therapieentscheidung

Die Basis für die Diagnose einer Karies und der Frage ihrer Ausdehnung sind nach wie vor die histologischen Veränderungen im Dentin. Problematisch ist die Beantwortung der Frage, wann im Rahmen der Entfernung einer Karies gesundes, also kariesfreies Zahnbein am Boden der Kavität vorliegt. Die allgemeine Regel lautet, dass die Sonde beim Streichen über gesundes Dentin klirrt und sich keine Verfärbung mehr zeigt. Das pulpennahe Dentin weist jedoch einen großen Weichgewebsanteil auf, sodass kein Klirren mehr hervorgerufen werden kann. Auch zeigt das Sekundärdentin am Boden der Kavität oft eine dunklere Farbe und kann eine Karies vortäuschen. Spezielle Färbemethoden haben bisher keine eindeutige Verbesserung der Diagnostik ergeben. Vergleichende klinisch-histologische Untersuchungen haben gezeigt, dass – auch wenn die Sonde klirrt und eine Verfärbung sich nicht mehr zeigt – wir uns möglicherweise noch in der Zone der Pionierpilze befinden, vereinzelte Keime also am Boden der Kavität zurückbleiben. Hier sehe ich die Domäne der Kavitätendekontaminierung mit Laserlicht.

Kavitätenform

- Oberstes Postulat bleiben die Übersicht und das vollständige Entfernen der Karies.

- Die Präparation richtet sich nach der Ausdehnung der Karies.

- Die Stabilität der Höcker muss gewährleistet bleiben oder nach einer temporären Füllung durch Teilkronen wiederhergestellt werden.

Präparationstiefe

Neben der Frage des „Kavitätendesigns“ stellt sich auch die Frage nach der Präparationstiefe. In erster Linie ist dies sicher von der Kariestiefe und der reaktiven Sekundärdentinablagerung abhängig. Allerdings kann es auch bei tiefer Karies dazu kommen, dass das Cavum pulpae eröffnet werden muss. Exakter lässt sich die Präparationstiefe anhand einer erstmals eröffneten Kavität bei Fissurenkaries festlegen.

Präparationstrauma

Jede Präparation am vitalen Zahn mit Fräsern und Schleifern stellt einen operativen Eingriff dar, der notwendigerweise Reaktionen des Endodonts auslöst. Diese sind umso ausgeprägter, je mehr gesundes Dentin mit lebenden Odontoblastenfortsätzen bearbeitet wird. Sie sind entsprechend gering, wenn hypermineralisierte Karieszonen im Dentin mit Verlust von Odontoblastenfortsätzen erreicht werden. Durch die schonendere Handexkavation von erweichtem Dentin wird zusätzlich ein Schaden minimiert. Das Problem des Präparationstraumas besteht also hauptsächlich bei der Schaffung von Retentionsformen bzw. Extensionsformen für Füllungen und Kronenersatz, wenn ohnehin Handinstrumente nicht einsetzbar sind. Normal-, hoch- und höchsttourig laufende Präparationsinstrumente setzen in der Pulpa Schäden, die sowohl vitalmikroskopisch als auch histologisch gut dokumentiert sind.1 Die funktionellen Veränderungen betreffen die Auslösung akuter Entzündungen mit Hy perämie, Stasen und Thrombosen in Gefäßen der Mikrozirkulation und den Untergang einzelner Odontoblasten und weiterer Gewebeabschnitte. Durch Gefäßneubildungen, mesenchymales Ersatzgewebe und schließlich Reizdentinbildung werden die Präparationsschäden regeneriert.2 Histologisch sind die Aspiration von Odontoblastenkernen in die Dentintubuli, Aspiration von Erythrozyten nach Gefäßrupturen, Entzündungszellinfiltrationen, Reduktion der Odontoblastenzahl und partielle nekrotische Bezirke schon 1957 von Langeland nachgewiesen und seither vielfach bestätigt worden. Die akute Entzündung führt klinisch unmittelbar nach der Präparation zu meist leichten Zahnschmerzen, die in der Regel nach wenigen Stunden abklingen. Der histologisch nachweisbare Abbau der chronischen Entzündung nach Präparation von kariesfreien Zähnen erfolgt in einem Zeitraum von 4–25 Wochen.3 Klinisch ist also davon auszugehen, dass der kariesbedingte Pulpaschaden je nach Verlust von primären Odontoblasten in einem bestimmten Umfang der Reizdentinbildung sistiert und bei schonender Präparation nicht zusätzlich überlagert wird.

Die tiefe Kavität

Es ist nicht ungewöhnlich, dass beim ersten Eröffnen einer Kavität, vor allem bei jugendlichen Patienten, eine profunde Karies vorliegt, die sich auf den zentralen Bereich des Zahnes beschränkt. Die Gestaltung einer Kavität kann in diesem Falle einige Schwierigkeiten bereiten, die dazu zwingen, von den Grundprinzipien der okklusalen Präparation abzuweichen. Während man bei der „Grundform“ der Kavität der Klasse I von einem planen Kavitätenboden ausgeht, könnte dies im Falle einer Caries profunda die Gefahr der Eröffnung der noch stark ausgedehnten Pulpa mit sich bringen. In erster Linie sollte hier die Vitalerhaltung des Zahnes im Auge behalten werden. Bei tiefen Präparationen können Unebenheiten des Kavitätenbodens ohne Weiteres in Kauf genommen werden. Diese sollten dann aber mit einer ausreichend dimensionierten Unterfüllung ausgeglichen werden, nachdem ein Pulpenschutz (Kalziumhydroxid-Präparat) aufgebracht worden ist. Im Allgemeinen weisen solche Kavitäten auch eine größere Breite auf, sowohl in mesial-distaler als auch in bukkolingualer Richtung. Nach dem Exkavieren müssen die verbliebenen Höckeranteile ebenso wie die Schmelzwülste des Approximalbereiches auf ihre Stabilität hin überprüft werden. Die Entscheidung, ob eine okklusale Füllung noch möglich ist, muss sorgfältig erwogen werden. Selbstverständlich muss die Kariesfreiheit approximal gesichert sein. Sind Höcker oder approximale Wände unterminiert, so ist auf andere Kavitätenformen auszuweichen (mehrflächige Füllungen oder Inlay-/Onlay-Präparationen).

Diodenlaser

Diodenlaser sind seit Mitte der 1990er-Jahre auf dem Dentalmarkt erhältlich. Sie bringen einige besondere materialspezifische Eigenschaften ein, die ihren Einsatz in der Zahnmedizin interessant machen.4–7 Die Erzeugung des Laserlichts erfolgt direkt durch kohärente Kopplung nach Anlegen der elektrischen Energie am Halbleiter. Da bei diesem Lasertyp Strom direkt in Laserlicht umgewandelt werden kann („Injektionslaser“), wird ihm weltweit große Beachtung geschenkt. Dank flexibler Lichtleitfasersysteme lassen sich auch ungünstig lokalisierte und tiefe Kavitäten mühelos erreichen. Die bakterizide Wirkung des Laserlichts bei gleichzeitiger Schonung der Hartsubstanz bildet eine Grundvoraussetzung für die nachfolgend beschriebene klinische Anwendung.

Praktisches Vorgehen bei der Caries profunda-Therapie

- Untersuchung und Diagnose.

- Anästhesie, je nach Schmerzempfinden des Patienten

- Kavitätenpräparation, vollständige Entfernung der Karies unmittelbar über der Pulpa, d.h. erweichtes und damit infiziertes Dentin ist möglichst vollständig zu entfernen (Abb. 1). Anlegen von Kofferdam (bzw. relative Trockenlegung mit Watterollen).

- Laserdekontaminierung der Kavität im Nonkontaktverfahren. Hierzu liegt das Handstück des Diodenlasers (Abb. 2 und 3) wie ein Füllfederhalter in der Hand und man führt die feine Faserspitze ohne Berührung der Zahnhartsubstanz unter ständiger Bewegung über den Kavitätenboden, als ob man mit einem Faserschreiber von nur 0,3 mm Durchmesser die Fläche schraffieren oder ausmalen wolle (Abb. 4). Dadurch wird eine punktförmige Überhitzung und damit zusätzliche thermische Schädigung der Pulpa vermieden. Dies geschieht mit einer Energieeinstellung von nur 0,5 Watt und Einwirkzeit von ca. 10 bis 15 Sekunden, je nach Ausdehnung der Präparationsform. Das farbige und übersichtliche Display des Laser-HF-Gerätes der Firma Hager & Werken läßt sich im Touchscreenmodus schnell und sicher einstellen, wie die Abbildungen 5 und 6 zeigen. Nach einer Pause von 20–30 Sekunden wird dieser Vorgang insgesamt noch zweimal wiederholt.

- Ca(OH)2-Applikation (Calxyl) oder ein erhärtendes Kalziumhydroxid-Präparat (Prisma Dycal) wird zur indirekten Überkappung genutzt (Abb. 7).

- Unterfüllung mit Phosphat – in meinen Fällen immer Glasionomerzement (GIZ) oder gleich dichte Kompositfüllung mit Adhäsivtechnik (Abb. 8).

Nach acht bis zwölf Wochen: erneute Vitalitätsprobe und Entfernung der temporären Füllung, falls die Restkaries klinisch nicht entfernt werden konnte; Exkavation der Restkaries und/oder Vitalexstirpation der Pulpa und Wurzelkanalbehandlung, wobei auch hier der Laser zum Einsatz kommt.

Klinische Daten aus der Beobachtungsstudie und Diskussion

Im dreijährigen Untersuchungszeitraum vom 1.1.2010 bis 31.12.2012 wurden 4.578 Füllungen unterschiedlicher Größe gelegt (Abb. 9). Die Flächenverteilung der Füllung ist in Abbildung 7 dargestellt. Von der Gesamtzahl der Füllungen kam es bei 1.881 Füllungen zum Einsatz des Dentallasers, was einer Rate von 41 % entspricht (Abb. 10). Von der Gesamtfüllungszahl ausgehend kam es in 483 Fällen zur Anwendung von Vitalerhaltungsmaßnahmen der Pulpa (Abb. 11), was bei den GKV-versicherten Patienten der Abrechnungsmöglichkeit „cp“ (BEMA-Abrechnungsnummer 25) entspricht. Definition Abrechnungsnummer 25 „cp“ in der BEMA lautet „Indirekte Überkappung bei gefährdeter Pulpa inkl. provisorischer Verschluss“, die Definition Abrechnungsnummer „cp“ (Nr. 2330) in der GOZ „indirekte Überkappung, je Kavität“. Bezogen auf die Gesamtfüllungsanzahl errechnet sich eine Rate von 10,55 % der pulpanahen kariösen Läsionen, die eine Indikation für eine Caries profunda-Therapie rechtfertigten. Betrachtet man nun im Weiteren die Bereitschaft und Akzeptanz der Patienten, sich mit Laser behandeln zu lassen, so kann man feststellen, dass zunächst im Allgemeinen bei 41 % der gesamten Füllungslegungen ein dentaler Lasereinsatz gewünscht war. Im Falle der Caries profundaTherapie, d.h. im wirklich pulpanahen Dentinbereich, kam es jedoch in einem deutlich höheren Prozentsatz, d.h. in 77,8 % der Therapie, zur Nutzung des Lasers (Abb. 12). In dem dreijährigen Untersuchungszeitraum wurde deshalb an 376 mit Caries profunda erkrankten Zähnen eine Kavitätendekontaminierung mittels Diodenlaser durchgeführt und nur 107 Zähne mit profunden kariösen Läsionen ohne den Lasereinsatz mit einer indirekten Überkappung und Füllung versorgt. Prinzipiell wurden beide Gruppen mit dem gleichen kalziumhydroxidhaltigen Überkappungs- sowie Unterfüllungs- und Füllungsmaterial behandelt. Im Prämolaren- und Molarenbereich wurde zur temporären Füllung Glasionomerzement und im Frontzahnbereich ein Komposit verwendet. Im weiteren Behandlungsverlauf kam es bei den 107 Zähnen ohne dentalen Lasereinsatz (was der Kontrollgruppe entspricht) in neun Fällen zu einer Verschlechterung der Symptomatik mit akuter Pulpitis und damit zur Indikation der Vitalexstirpation der Pulpa. Dies wiederum entspricht einer Rate von 8,41 % (Abb. 13). Vergleicht man nun dagegen die relativ große Anzahl von 376 der mit Laser behandelten profunden kariösen Läsionen, so kam es hier lediglich in 15 Fällen nach der Therapie zur Vitalexstirpation und Wurzelkanalbehandlung. Dies entspricht in diesen Fällen nur noch einer Rate von 3,98 % (Abb. 13). In der Vitalerhaltung der an Caries profunda erkrankten Zähne ist das Hauptkriterium für den Therapieerfolg zu sehen. Für die klinische Diskussion und Bewertung ergibt sich aus der durchgeführten Beobachtungsstudie daher ein signifikanter Unterschied, ob im pulpanahen Dentin zusätzlich eine Laserdekontaminierung der Kavität vor der Füllungstherapie erfolgt oder ob lediglich mit herkömmlichen rotierenden zahnärztlichen Präparationsinstrumenten oder aber auch der Handexkavation gearbeitet wird. Bei den ohne Laserdekontaminierung behandelten Zähnen kam es in einer ca. doppelt so hohen Anzahl von Fallbeispielen zur Verschlechterung der Symptomatik. Wann immer die Möglichkeit besteht, wende ich in meiner Praxis den Dentallaser zur Dekontaminierung der Kavität vor der Füllungslegung an. Da Lasertherapien generell nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen beinhaltet sind, müssen diese privat liquidiert werden. Dies ist dann oft in der Praxis der einzige Grund, wenn Patienten den Einsatz einer unterstützenden Lasertherapie ablehnen. Prinzipiell ist die Akzeptanz solcher modernen Behandlungsmethoden groß und im Wachsen begriffen.

Resümee

Es gibt heute keine Technologie, die so umfassend in konventionelle Therapien in der zahnärztlichen Praxis integriert werden kann wie die Lasertechnologie. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erhöht sich auch die Wirtschaftlichkeit eines Dentallasers. In allen Disziplinen der modernen Zahnheilkunde kann der Laser bestehende Therapieformen ergänzen oder optimieren. Von der einfachen Laserfluoreszenzmessung über die Low-Level-Laser-Therapie (LLLT), die Chirurgie, bis zur Behandlungsergänzung bei endodontischen und parodontalen Therapien kann der Laser mehr für die Praxis leisten, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Der insgesamt hohe Prozentsatz an Vitalerhaltung der mit Diodenlaser behandelten Zähne spiegelt eine deutliche Verbesserung des klinischen Behandlungserfolges bei Caries profunda-Therapie wider und gibt mir als Behandler ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit, welches ich nicht mehr missen möchte. Nicht zuletzt profitieren unsere Patienten von der minimalinvasiven Behandlungsmethode, die natürliche Gewebe schont und dem Organismus die Chance einer biologischen Regeneration ermöglicht.

Hier geht's zur Literaturliste.

Proto-Cam® Smart

Proto-Cam® Smart  Patientenbrille P07.P1P11.1001

Patientenbrille P07.P1P11.1001  Laserschutz-Lupenbrille F27P1M03

Laserschutz-Lupenbrille F27P1M03  IPL-Brille F22P5L04 für Behandlungspersonal

IPL-Brille F22P5L04 für Behandlungspersonal  F18P1C02 für Dentallaser Anwendungen

F18P1C02 für Dentallaser Anwendungen  WaterLase MDX

WaterLase MDX  Waterlase Epic X

Waterlase Epic X  Waterlase Express

Waterlase Express  Maskensystem Axess™

Maskensystem Axess™  Accutron-Doppelmaskensystem seda-view®

Accutron-Doppelmaskensystem seda-view®