Kieferorthopädie 06.08.2014

„Digital et al.“ in der Kieferorthopädie

share

Die Möglichkeiten eines fast vollkommen digitalen Arbeitsablaufes – dargestellt von Dr. Norbert Artmann, Dr. Berno Langsch und Dr. Ute Bareis aus Ditzingen.

Man wird ja wohl noch mal träumen dürfen – hier ein Klick, da ein Klick und die kieferorthopädische Apparatur fällt aus der Maschine. Traum? Realität? Oder eine Idee, die langsam den Kinderschuhen entwächst? Das Szenario ist etwas überzogen, soll aber die Prägnanz des Themas bewusst machen. Mochte man die Digitalisierung vieler Arbeitsabläufe in der Zahnmedizin noch vor ein paar Jahren als technische Spielerei angesehen haben, so ist heute klar: Die Arbeitskonzepte verändern sich. Bislang fand der Einzug der digitalen Technologien im Bereich der Kieferorthopädie eher im Verborgenen statt, doch zunehmend erreicht die digitale Welt den niedergelassenen Kieferorthopäden und dessen Patienten.

In unserer Praxis bestimmen schon heute zum überwiegenden Teil digitale Technologien den Arbeitsalltag. Der intraorale Abformscan ist für uns eine probate Möglichkeit geworden, um ohne aufwendige, fehleranfällige Umkehrprozes se ein virtuelles Modell der Mundsituation und gegebe nen falls ein physisches Modell zu erstellen. Die aus den 3-D-Datensätzen erzeugten Modelle werden bei der Diagnostik, der Behandlungsplanung sowie der Erarbeitung der kieferorthopädischen Apparaturen herangezogen. Dank stetiger Entwicklung der Hard- und Software sind die Anwendungen immer einfacher und intuitiver; Ergebnisqualität sowie die Quantität erhöhen sich.

Die intraorale Datenerfassung

Wir arbeiten in unserer kieferorthopädischen Fachpraxis seit einigen Monaten mit dem offenen Intraoralscanner „TRIOS® Ortho“ (Fa. 3Shape)*. Schon immer war es unser Anliegen, den Patienten zeitgemäße und innovative Behandlungskonzepte anzubieten; mit der Implementierung des intraoralen Abformscanners in unsere Praxis sind wir einen großen Schritt vorangegangen (Abb. 1). Die Vorteile liegen unter anderem in einer vereinfachten Arbeitsweise, der Möglichkeit der virtuellen Modellanalyse, der Archivierung der Daten, der Kommunikation zwischen den Behandlungspartnern sowie dem reduzierten Risiko von Modellverlust oder -beschädigung. Bei der Wahl des optimalen Systems stand für uns die sogenannte „offene Schnittstelle“ – Open-End-Lösung – im Fokus und damit die Trennung von digitaler Abformung und der Datenweiterverarbeitung. „Open-End“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir nicht die Verpflichtung eingegangen sind, die Patientendateien für anschließende Arbeitsprozesse an externe Anbieter weiterzugeben. Wir haben die Hoheit über die Daten behalten und die Möglichkeit, mithilfe eines auf den Scanner abgestimmten Softwarepakets die Abformdaten (Scans) praxisintern zu speichern sowie für die Folgeprozesse selbst zu verarbeiten. Damit bleibt nicht nur die Kontrolle aller Prozesse, sondern auch die gesamte Wertschöpfung in unseren Händen.

Dass die meisten Patienten das Scannen einer konventionellen Abformung vorziehen, braucht man als Vorteil kaum zu erwähnen. Grundsätzlich unterscheiden wir die virtuellen Datensätze nach: 1. Diagnostikmodell und 2. Labormodell. Die Erzeugung von virtuellen Daten für kieferorthopädische Zwecke hat sich als präzise erwiesen. Im Gegensatz zur Alginatabformung kann eine Verbesserung der Genauigkeit sowie der Reproduzierbarkeit festgehalten werden. Sicherlich ist eine Korrekturabformung mit Silikon über den gesamten Zahnbogen – sofern man diese sicher beherrscht – dem Einscannen hinsichtlich der Genauigkeit noch überlegen, doch als kieferorthopädische Praxis arbeiten wir in den meisten Fällen mit Alginatabformungen. Hierbei stellen wir in unserem Praxisalltag fest, dass gescannte und anschließend gedruckte Modelle eine höhere Genauigkeit aufweisen, als herkömmliche Gipsmodelle (Alginatabformung).

Verfahrensablauf

Nach der Aufnahme der Patientenanamnese und des Befundes wird entschieden, ob ein Modell der Situation für das weitere Vorgehen notwendig und welcher Weg der Daten erfassung (Abformung oder Scan) sinnvoll ist. Mittlerweile hat das Scannen in unserer Praxis die Alginatabformung nahezu vollständig ersetzt. Die digitale Datenerfassung erfolgt in einem eigens dafür eingerichteten Zimmer. Der Patient kann in relativ entspannter Atmosphäre die Generierung der Munddaten auf dem Bildschirm verfolgen. In we nigen Minuten (circa vier Minuten) hat die routinierte Zahnarzthelferin den Ober- sowie Unterkieferzahnbogen gescannt und hierfür im Idealfall weniger Zeit benötigt als für eine konventionelle Alginatabformung. Die Daten werden direkt in die Software (OrthoAnalyzer™, Fa. 3Shape*) importiert und vom Zahntechniker entsprechend nachbearbeitet (Abb. 2). Auch das nimmt nur einen Bruchteil der Zeit in Anspruch, die für die Herstellung eines Gipsmodells erforderlich ist. Mit wenigen „Klicks“ können individuell veränderbare Basen aus der Datenbank geladen und die Modelle „gesockelt“ werden (Abb. 3). Das gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild der Modelle und spart Zeit sowie Material bei den weiteren Therapieschritten.

Kurze Zeit nach dem Scan der Mundsituation steht dem Zahnmediziner ein virtuelles Modell zur Diagnostik zur Verfügung, welches in allen Ebenen ausgewertet werden kann (Abb. 4 und 5). Betrachten wir die herkömmlichen Arbeitsschritte bis zu einem diagnostischen Gipsmodell und rufen uns die damit verbundenen Fehlerquellen in den Sinn: Wahl des Abformlöffels, Anmischen des Alginats, Abformung, Desinfektion, Versand/Übergabe an das Labor, Gipsmodell ausgießen, aushärten und beschleifen. Der für alle Beteiligten komfortablere Weg (die digitale Datenerfassung) wird schnell ersichtlich. Die Modellanalyse erfolgt in der OrthoAnalyzer™-Software „eigentlich“ ähnlich wie auf einem physischen Modell, nur dass wir per Maus deutlich flexibler agieren können. Mit der Hilfe des entsprechenden Tools wird der Patientenstatus analysiert und die kieferorthopädische Behandlung festgelegt. Beim Vermessen der Zahngröße und -position leisten verschiedene Werkzeuge hilfreiche Unterstützung, zum Beispiel lassen sich mit vordefinierten Bogenformen die Kieferbögen analysieren.

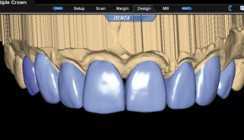

Bei der virtuellen Erarbeitung des Set-ups können nun die verschiedenen Behandlungsszenarien simuliert und dargestellt werden. Die Software erkennt automatisch die Zahnfleischlinie und segmentiert alle Zähne innerhalb weniger Sekunden (Abb. 6 und 7). Dadurch lassen sich die Zähne einfach aus dem virtuellen Modell heraustrennen und an gewünschter Position einfügen. Nachteilig erscheint uns, dass durch das Separieren die approximalen Konturen verloren gehen. Allerdings besteht die Möglichkeit, die Konturen gegebenenfalls mithilfe eines Softwaretools zu optimieren. Ist nun das anzustrebende Ziel definiert, kann der Therapieweg individuell in unterschiedlich viele Set-up-Schritte unterteilt werden (Abb. 8 bis 13). Jedes der daraus entstehenden virtuellen Modelle kann gedruckt und für die Herstellung einer Apparatur verwendet werden. Die Daten werden direkt aus der Software an die Drucker versendet und bei Bedarf der Druckauftrag gestartet. Um Maschinenstundensätze zu reduzieren beziehungsweise die Maschine effizient auszulasten, ist es sinnvoll, den Drucker komplett zu bestücken und mehrere Modelle in einem Auftrag drucken zu lassen. Die Herstellung der Apparatur ist abhängig vom Therapieplan und kann in einigen Indikationen schon heute digital erfolgen (Abb. 14).

So erlaubt die Softwareanwendung „Appliance Designer“ das Konstruieren von Arbeitsvorlagen und therapeutischen Apparaturen. Momentan sind wir mit unserem Team dabei, eigene Aligner-Schienen zu entwickeln und diese in unserem Haus auf digitalem Weg her zustellen. Das bedarf viel Entwicklungsarbeit und Erfahrung, wobei wir dem Ziel positiv entgegenfiebern. Wir haben seit vielen Jahren äußerst positive Erfahrungen mit der Aligner-Technik und sehen das große Potenzial, welches in diesem Verfahren steckt. Daher möchten wir die Herstellung nun in „unseren“ digitalen Workflow einbinden. Derzeit ähnelt das Prozedere noch dem gewohnten Vorgehen, nur dass der Zahntechniker statt eines Gipsmodelles ein Kunststoffmodell vor sich hat. Der Vorteil des Kunststoffmodells ist neben dem geringeren Arbeitsaufwand und dem deutlich saubereren Arbeiten die Stabilität des Modellkunststoffes. Eine Beschädigung der Modelle während der Anfertigung der Apparatur kann umgangen werden.

Was kommt nach der digitalen Abformung?

Ist der digitale Datensatz generiert und die Behandlungsplanung abgeschlossen, sind physische Modelle für die weiterführenden Arbeitsschritte notwendig – zumindest derzeit noch. Generell besteht die Möglichkeit, die Modelle bei einem externen Anbieter (Fertigungszentrum) drucken zu lassen. Diesen Weg sind wir anfangs gegangen, da wird denTRIOS®Ortho nur für ein Jahr testen wollten. Da die Datenerfassung im Mund und das Arbeiten mit der Software von Beginn an gut funktionierten, folgte nach kurzer Zeit der Entschluss, einen praxiseigenen 3-D-Drucker zu kaufen. Seither drucken wir die Modelle selbst, was Zeit und natürlich Kosten spart. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass sich die relativ hohe Investition in einen Drucker momentan nur für größere Praxen rentiert. Der 3-D-Drucker funktioniert ähnlich wie ein klassischer Tintenstrahldrucker – nur, statt Tinte fließt Kunststoff und statt eines Textes speisen wir den Drucker mit CAD-Daten. Der Ausdruck der Modelle erfolgt additiv und benötigt nur wenig effektive Arbeitszeit. Pro Druckprozess können wir mit unserem Drucker zwischen 14 und 16 Modelle herstellen, wobei dieser Vorgang etwa acht Stunden dauert. Wir lassen das Gerät teilweise zweimal pro Tag arbeiten und können so etwa 30 Modelle herstellen.

Zusammenfassung

Die digitale intraorale Datenerfas sung ist aus unserem Konzept nicht mehr wegzudenken. Die 3-D-Daten vom Abformscan (TRIOS®Ortho) werden elektronisch archiviert und in das Patientenverwaltungsprogramm übernommen. Bei der Analyse der Situation erlauben es die speziellen Algorithmen der Software, die Zahngröße und -position zu messen und mit Statistiken zu vergleichen (Abb. 15). Das Tool der virtuellen Behandlungsplanung ermöglicht eine Visualisierung des Behandlungsziels sowie eine stufenweise Darstellung der Therapiefortschritte und ist somit unter anderem zu einem wichtigen Instrument für die Patientenkommunikation geworden. Die Motivation des Patienten kann durch die realistische Darstellung des anzustrebenden Ziels um ein Viel faches erhöht werden. Alle Behandlungsstadien können in einem Analysetool untereinander verglichen und die Veränderungen ausgewertet sowie dokumentiert werden. Bei Bedarf werden die digitalisierten Modellsätze mit dem 3-D-Drucker reproduziert. In vielen Indikationen genehmigt die digitale Verfahrenskette eine Vereinfachung der Arbeitsabläufe und hochqualitative Ergebnisse. Mittlerweise können alle kieferorthopädischen Apparaturen virtuell in der Software konstruiert werden. Aus vielerlei Gründen ist die Digitalisierung in der kieferorthopädischen Praxis unserer Ansicht nach unausweichlich. Hierzu gehören neben der Rationalisierung auch das Qualitätsmanagement, die Reproduzierbarkeit sowie die Datenarchivierung. Wir sehen in CAD/CAM keine Industrialisierung oder Zentralisierung der Prozesse, sondern Dank der offenen Systeme (wie beim TRIOS®Ortho) kann die Fertigung nach wie vor im zahntechnischen Labor erfolgen. Da wir mit drei Kieferorthopäden einen relativ großen Patientenstamm besitzen, ist der Scanner an seine Kapazitätsgrenzen geraten und wir haben uns bereits ein zweites System angeschafft.

Fazit

Der digitale Workflow ist zu einem festen Bestandteil unseres Tuns geworden und wir blicken mit großer Erwartung in die Zukunft. Zeitnah werden weitere Applikationen den digitalen Ablauf komplettieren – zum Beispiel bei der Fertigung der Apparaturen. Mehr und mehr fügen sich die einzelnen digitalen Mosaiksteine zu einem Bild zusammen. Unser, in positiver Weise, neugieriges Team war von Beginn an überzeugt und begeistert von den Möglichkeiten der digitalen Datenerfassung im Mund. Das vereinfachte die Einführung dieserTechnologie und die da mit verbundenen Veränderungen innerhalb der Praxisstruktur. Rückblickend erkennen wir den hohen Stellenwert, den während der Implementierung der digitalen Abläufe kompetente und verlässliche Partner einnehmen, was in unserem Falle zum Beispiel der Netz werkadministrator war. Zu dem stand das Unternehmen digitec-ortho-solutions gmbh (Murg) jederzeit als Ansprechpartner für alle digitalen Abläufe innerhalb unserer Praxis zur Verfügung. Das Unternehmen unterstützt uns mit fundiertem Fachwissen dabei, die gesamte digitale Prozesskette individuell auf unsere Bedürfnisse zusammenzustellen und ein schlüssiges Konzept für unseren kiefer orthopädischen Arbeitsalltag zu entwerfen.