Digitale Zahnmedizin 15.12.2015

Herstellung und Anwendung CAD/CAM-gefräster Knochenblöcke

share

Patienten mit stark reduziertem oder nicht mehr erhaltungswürdigem Zahnbestand sowie zahnlose Patienten benötigen in aller Regel augmentative Techniken, um Knochendefizite der Kiefer auszugleichen. Oft werden dafür autologe Knochenblöcke benutzt, die zur Rekonstruktion von Kieferkammdefekten genutzt werden. Eine neue technische und konzeptionelle Weiterentwicklung der allogenen Blockaugmentation zeigt nun, wie auf Basis moderner dreidimensionaler Bildgebungsverfahren und industrieller CAD/CAM-Technologie ein passgenaues, individuelles, allogenes Transplantat gefertigt wird.

Ausgeprägte knöcherne Defizite (nach Zahnverlust, Trauma oder Infektionen) machen eine direkte implantologische Versorgung und Wiederherstellung der Kaufunktion oft unmöglich. Hier müssen zunächst die Defekte mittels augmentativer Techniken ausgeglichen werden. Nach Wiederherstellung korrekter anatomischer Verhältnisse ist dann eine Implantatinsertion in prothetisch und ästhetisch korrekter Position möglich. Zur Umsetzung dieses oft als GBR (Guided Bone Regeneration) bezeichneten Vorgehens stehen dem Behandler zahlreiche Knochenersatz- und -aufbaumaterialien1–3 sowie resorbierbare4 bzw. nicht resorbierbare5 Membranen zur Verfügung. Die Verwendung von autologen6 oder homologen (allogenen)7,8 Blocktransplantaten ist klinisch gut dokumentiert und liefert vorhersagbare Ergebnisse.9,10 Autologe Knochenblöcke aus dem Retromolarbereich oder dem Beckenkamm gelten seit vielen Jahren als „Goldstandard“ zur Rekonstruktion von ausgeprägten vertikalen und horizontalen Kieferkammdefekten.11,12 Aufgrund der bekannten Nachteile der autologen Blockentnahme, wie z.B. der notwendige chirurgische Zweiteingriff, die damit verbundene Entnahmemorbidität, Schmerzen und Schwellungen13,14 sowie die zum Teil schwer vorhersagbare Resorption des Materials während der Einheilzeit,15,16 werden seit einiger Zeit alternative Materialien evaluiert.17,18 Besonders hervorzuheben sind homologe (allogene) Blockaugmentate, die aufgrund ihrer ähnlichkeit zu autologen Knochenblöcken eine hohe biologische Qualität und Regenerationsfähigkeit besitzen.19,20 Allogene Knochenaufbaumaterialien in Block- bzw. partikulärer Form werden seit Jahrzehnten erfolgreich in unterschiedlichen medizinischen Fachdisziplinen zur Rekonstruktion von knöchernen Defekten verwendet,21–24 wobei deren Ergebnisse auch auf Kieferkammrekonstruktionen übertragbar sind.25–28 Die verfügbare internationale Literatur ist umfassend und deckt verschiedenartige Materialien ab, die sich nach Herstellungsverfahren (mineralisiert, demineralisiert) und Struktur (spongiös, kortikal bzw. kortiko-spongiös) unterscheiden.29–32 Weiterhin sind prozessierte von nicht prozessierten Humanpräparaten zu differenzieren. Nicht prozessierte Präparate sind sogenannte Fresh-Frozen Bone Allografts (FFBA), die nach Entnahme beim Spender tiefgefroren und ohne Entfernung von enthaltenen Gewebe- und Blutbestandteilen verwendet werden.33,34 In Deutschland sind nur prozessierte Präparate zugelassen, d.h. das entnommene Gewebe muss einen definierten Herstellungsprozess durchlaufen, der einen Schritt zur sogenannten Virusinaktivierung enthält.35 Hinsichtlich der Augmentationen im Kieferkammbereich konnte gezeigt werden, dass die Ergebnisse mit allogenen Blocktransplantaten mit jenen von autologen Auflagerungsplastiken vergleichbar sind.28, 36, 37 Zusätzlich zeigen die klinischen Daten von unterschiedlichen Autoren, dass sowohl bei partikulären allogenen Materialien als auch bei Blockpräparaten geringe bis vernachlässigbare Resorptionen während der Einheilphase auftreten.7, 38

Zahlreiche histologische und histomorphometrische Studien belegen, dass das allogene Material durch den natürlichen Knochen-Remodeling-Prozess weitestgehend in vitales, körpereigenes Gewebe umgebaut wird und nicht als reiner Platzhalter an der Defektstelle persistiert.24, 27, 39–42 Dies ist in Hinsicht auf die bereits erwähnte geringe Resorption des Materials während der Einheilphase besonders hervorzuheben.

Neue Planungs- und Behandlungsmethoden

Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass durch Verwendung allogenen Knochenaufbaumaterials die Nachteile von autologem Knochen umgangenen werden können und nach der Einheilphase ein vitales, knöchernes Regenerat vorgefunden wird. Der klinische Erfolg von Blocktransplantationen ist nicht absolut vorhersehbar und wird durch unterschiedliche Schlüsselfaktoren beeinflusst:

- (I) Patientenselektion (Compliance, Begleiterkrankungen, Mundhygiene)

- (II) Vorbereitung und Verwendung des allogenen Blocks gemäß Herstellerangaben

- (III) Konditionierung des Transplantatlagers

- (IV) Formschlüssige Passung zwischen Block und ortsständigem Knochen

- (V) rotationsstabile Fixierung

- (VI) Abrunden aller Kanten und Übergänge

- (VII) Auffüllen von Übergangsbereichen mit partikulärem Knochenersatzmaterial

- (VIII) spannungsfreier, speicheldichter Wundverschluss

- (IX) Vermeidung von Druck durch Provisorien auf das OP-Gebiet.6,43

Entscheidend für eine schnelle und vollständige knöcherne Durchbauung ist die Kontaktfläche zwischen Transplantat und Knochenlager. Bei schlechter Adaptation und mangelhaftem Formschluss kommt es zum schnellen Einwachsen von Bindegewebe in die vorhandenen Spalten. Dies kann die vollständige narbige Einscheidung bis hin zur Sequestrierung des Blocktransplantats zur Folge haben.44 Weiterhin fördert eine große Kontaktfläche zwischen Augmentat und Lagerknochen das Einsprossen von Blutgefäßen und die frühzeitige Revaskularisierung des allogenen Knochens. Der Behandler kann eine gute Adaptation durch Konturierung des Blocks, des Lagers oder einer Kombination aus beiden sicherstellen. Insbesondere komplexe Defektgeometrien stellen hier eine große Herausforderung dar. Die Kombination aus modernen dreidimensionalen Bildgebungsverfahren und industrieller CAD/CAM-Technologie45 eröffnet neue Planungs- und Behandlungsmethoden in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und allgemeinen Traumatologie. Jacotti nutzte ein stereolithografisches Modell der Defektregion, um allogene Knochenblöcke präoperativ unter aseptischen Bedingungen zu konturieren. Diese vorkonturierten Blöcke wurden dann im eigentlichen chirurgischen Eingriff effizienter passgenau an das Knochenlager adaptiert.46 Das Vorkonturieren am Modell gibt dem Behandler die Möglichkeit, die Passgenauigkeit im Vorfeld der Operation zu maximieren und führt dadurch zu einer Verkürzung der eigentlichen Dauer des Eingriffs. Zahlreiche Publikationen und Patente beschreiben den heutigen Stand der Technik beim Einsatz von CAD/CAM-Technologien zur Herstellung von patientenindividuellen Implantaten (Schädelkalotten,47, 48 Implantate zur Behandlung von Orbitafrakturen,49, 50 individuelle Wirbelkörper,51 Röhrenknochen,52 Rekonstruktion von Kieferknochen53–55). Die Vorgehensweise zur Herstellung individueller Blocktransplantate entspricht dem Flowchart nach Abbildung 1.

Bereits Peters et al. zeigten mittels 3-D-Drucken, dass die Fertigung individueller Knochenblöcke aus Beta-Tricalciumphosphat (CERASORB) für die Kieferkammaugmentation technisch möglich ist.56 Khalyfa et al. entwickelten ein geeignetes, biokompatibles, synthetisches Bindersystem, mit dem auch großvolumige Schädelabschnitte reproduzierbar abgebildet werden konnten.54 Gedruckte keramische Konstrukte sind aufgrund ihrer kristallinen Struktur jedoch spröde und nur gering druckfest.56 Prozessierte allogene Materialien zeigen dem nativen Knochen vergleichbare biomechanische Eigenschaften. Sie eignen sich daher besser zur Herstellung von individuellen Transplantaten zur Kieferkammaugmentation.57

Workflow

3-D-Röntgendaten und Defektdarstellung

Alle dreidimensionalen Röntgendaten gängiger Computertomografen (CT) oder digitalen Volumentomografen (DVT), die als DICOM-Datensatz zur Verfügung stehen, sind für die virtuelle Transplantatplanung geeignet. Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Datensätze wurden mit einem NewTom 5G (QR srl, Italien) akquiriert. Die Qualität der dreidimensionalen Bilddaten ist für das folgende Blockdesign entscheidend, daher müssen einige Faktoren bei der Bildgebung beachtet werden:

- (I) Dimensionstreue/Abbildungsgeometrie des Gerätes

- (II) Artefaktbildung (Bewegungs-, Aufhärtungsartefakte), daher sollten störende Metallrestaurationen und Provisorien entfernt werden

- (III) Kontrast

- (IV) Lagerung des Patienten

- (V) Sperrung des Bisses.

Aus den einzelnen Schnittbildern des DICOM-Datensatzes wird in einem ersten Schritt mit einer geeigneten Software, z.B. SimPlant Pro (DENTSPLY Implants Deutschland) oder OSIRIX MD (Pixmeo SARL, Schweiz) ein dreidimensionales Modell generiert (Abb. 3).

Moderne CT- oder DVT-Geräte erlauben eine Eingrenzung des Field of View, sodass der Patient einer reduzierten Strahlendosis ausgesetzt wird. Durch Reduktion des Volume of Interest auf den Defektbereich kann die zu verarbeitende Datenmenge erheblich reduziert werden. Mittels der Segmentierung werden die knöchernen Strukturen anhand ihres Graustufenintervalls selektiert und hieraus ein Oberflächenmodell generiert. Abbildung 3 zeigt das Oberflächenmodell eines Unterkiefers. Der ausgeprägte vertikale Knochendefekt ist gut erkennbar. Dieses Modell wird im sogenannten STL-Format weiterverarbeitet.

Virtuelle Planung

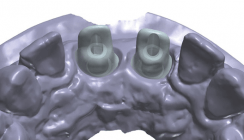

Die virtuelle Planung des benötigten Knochenblocks setzt neben einem anatomischen Verständnis auch die Kenntnis der angestrebten Implantatpositionen und -geometrien voraus, um ein ausreichend dimensioniertes Augmentat zu planen. Die im vorherigen Abschnitt erstellte STL-Datei wird hierzu in eine geeignete CAD-Planungssoftware importiert. Zahlreiche Systeme unterschiedlicher Hersteller stehen zur Verfügung wie z.B. SimPlant Pro mit dem „Advanced Grafting Modul“ oder AutoCAD (Autodesk). Über den Defekt wird ein geometrischer Körper (Abb. 4) gelegt und in seinen Dimensionen dem prospektiven Augmentat angepasst. Die Außenkontur des virtuellen Transplantats kann beliebig durch Umformung angepasst werden. Scharfe Kanten und stufige Übergänge sollten vermieden werden. Virtuelles Augmentat und Patientenmodell überlagern sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Kontaktfläche. Nach Abschluss der Formgebung wird mittels einer Booleschen Operation das Modell des Defektes von dem virtuellen Augmentat subtrahiert. Hieraus resultiert ein Negativabdruck der Defektgeometrie im virtuellen Transplantat (Abb. 5). Eine Planungsgenauigkeit auf Zehntelmillimeter ist nicht erforderlich, da fertigungs- und materialbedingt mit den Rohlingen derartige Genauigkeiten beim Fräsprozess nicht umsetzbar sind. Das fertig geplante virtuelle Transplantat wird als Oberflächenmodell im STL-Format an die Frässoftware übergeben.

Ausgangsmaterial

Wie eingangs erwähnt, sind rein keramische Materialien zu spröde, um in komplexe Geometrien übertragen bzw. mit Zugschrauben an der Defektstelle befestigt zu werden. Das Material, aus dem die individuellen Knochenblöcke hergestellt werden, ist aufbereitete humane Spongiosa (Puros Allograft Patientenindividueller Block, Zimmer Dental). Der humane Spenderknochen (Spendenquelle Femurköpfe, ausschließlich Lebendspende) wird im mehrstufigen Tutoplast®-Prozess gereinigt, wobei die natürliche Kollagen-Knochenmineral Zusammensetzung des nativen Gewebes erhalten bleibt.32 Der Erhalt der Matrixzusammensetzung gibt dem Knochenblock eine natürliche Duktilität57 (die Blöcke sind nicht spröde), wodurch Handling, Formgebung und letztendlich die Fixierung der Blöcke wesentlich erleichtert werden. Das humane Knochenaufbaumaterial ist in Deutschland nach den Vorgaben des Arzneimittelgesetzes (AMG) in verschiedenen Darreichungsformen als Arzneimittel registriert und zugelassen.58 Die spongiöse Gewebematrix bestehend aus Mineral und Kollagen fördert die Regeneration und im besonderen Maße das Knochen-Remodeling, was sich durch eine nahezu vollständige Umwandlung des Produkts in vitalen Knochen manifestiert.3, 40, 59 Durch Einsatz einer CNC-Fräsmaschine ist es möglich, aus dem aufbereiteten Rohmaterial geometrisch anspruchsvolle, individuelle Transplantate herzustellen.

Fräsung

Das Fräsen des individuellen Transplantats, basierend auf der erstellten STL-Datei, erfolgt bei Tutogen Medical unter Reinraumbedingungen auf einer CNC-Hochpräzisionsfräse (vgl. Abb. 6). Der Fräsprozess dauert je nach Komplexität bis zu 60 Minuten und entfernt alle kortikalen Knochenanteile. Das fertige spongiöse Transplantat wird nach dem Fräsen verpackt und gammasterilisiert.

Patientenfall

Indikationen für diese Technik bilden knöcherne Defekte, die auch sonst mit autologen Blöcken oder Schalentechnik behandelt würden. Bei dem vorgestellten Fall fand sich ein ausgeprägter Defekt nach Implantatverlust im rechten Unterkiefer. Nach Explantation der nicht erhaltungswürdigen Implantate (Abb. 2) bestanden zwei knöcherne Defekte. Nach drei Monaten wurde die 3-D-Diagnostik durchgeführt und das Transplantat konstruiert und gefräst. Der operative Eingriff verlief unter Regionalanästhesie. Eine perioperative Antibiotikaprophylaxe wurde mit Amoxicillin durchgeführt. Die postoperative Analgesie erfolgte mit Ibuprofen 600 nach Bedarf. Nach Präparation eines bukkalen Mukoperiostlappens mit einer vertikalen Entlastungsinzision wurde zunächst der N. mentalis dargestellt. Nach einer großzügigen Periostschlitzung wurde zusätzlich mit einer Präparationsschere weiter gespreizt, um eine gute Mobilisation zu erreichen. Der linguale Mukoperiostlappen wurde stumpf am Übergang in den M. mylohyoideus vom Unterkiefer gelöst. Im Folgenden wurde das Knochenlager mittels Ultraschallskalpell von den restlichen bindegewebigen Anteilen entfernt. Diese schonende Bearbeitung der Knochenoberfläche eröffnet weiterhin kleine Blutgefäße. Der steril verpackte, individuelle Knochenblock wurde gemäß Herstellerangaben zehn Minuten lang in physiologischer Kochsalzlösung rehydratisiert. Dies verbessert das Handling der Knochenblöcke bei der Fixation erheblich, da das im Knochenblock enthaltene Kollagen durch die Feuchtigkeitsaufnahme leicht flexibel wird. Die Passgenauigkeit des hergestellten Transplantats war ausgezeichnet, sodass nur kleine Nachkorrekturen im Bereich der Explantationsdefekte notwendig waren (Abb. 8). Der Knochenblock wurde rotationsstabil mit zwei Osteosyntheseschrauben (OsseoPlus Transfer Set, BEGO) fixiert und etwaige übergänge mesial und distal zum Knochenlager mit feinkörnigem Knochenersatzmaterial (Puros Allograft Spongiosa Partikel 0,25–1 mm, Zimmer Dental) konturiert. Zum Abdecken des Knochenblocks wurde eine Kollagenmembran (CopiOs Pericardium Membrane, Zimmer Dental) verwendet, die zuvor in patienteneigenem Plasma getränkt worden war. Der spannungsfreie, mehrschichtige Wundverschluss erfolgte mit monofilem, resorbierbaren Nahtmaterial (Glycolon 5–0, HR12, RESORBA) als fortlaufende vertikale Rückstichnaht. So wurde eine präzise Adaptation der Wundränder erzielt. Die postoperative Röntgenkontrollaufnahme (Abb. 9) zeigt den guten Sitz des Augmentats und illustriert den vertikalen Dimensionsgewinn.

Nach sechs Monaten Einheilzeit erfolgte eine erneute dreidimensionale Bildgebung zur Implantatplanung. Sowohl in bukkolingualer (Abb. 10) als auch apikokoronaler Richtung (Abb. 11) ist ein ausreichendes Knochenangebot sichtbar. Zusätzlich ist an den Schraubenköpfen zu erkennen, dass es zu keiner auffälligen Resorption des Transplantats während der Einheilung gekommen war (Abb. 12). Die Planung der Implantatpositionen erfolgte mittels coDiagnostiX (Dental Wings, Kanada). Die Implantate wurden voll geführt gesetzt. Die OPG-Kontrollaufnahme nach Implantation von drei Bone Level Implantaten (Straumann SLA, Straumann) zeigt ein gut verknöchertes Implantatlager (Abb. 13). Die prothetische Versorgung ist in Abbildung 14 dargestellt.

Grenzen

Auch mit der vorgestellten Technik sind nicht alle Defektsituationen abbildbar und therapierbar. Natürliche Grenzen bilden Defektmorphologie, Knochenqualität und -angebot an der Defektstelle wie z. B. in Abbildung 15. Das Knochenlager ist derart zerklüftet, dass eine CAD-Planung nicht zu einem passgenauen Transplantat führen kann. Vor allem die großen Defekte an den Alveolen Regio 11, 15 und 21 sind in Kombination herausfordernd (Abb. 15a und b). Weiterhin sind abstehende Knochenstrukturen und Hinterschneidungen in der Knochenstruktur (Abb. 15c) planungstechnisch hinderlich. Andere Fehlerquellen sind Artefaktbildungen bei der 3-D-Aufnahme, die die Defektregion überlagern und so eine anatomisch korrekte Darstellung der Geometrie des Kieferkammes erschweren bzw. unmöglich machen. In Abbildung 16 ist ein Beispiel dargestellt, bei der sowohl im zweiten als auch dritten Quadranten eine eindeutige Darstellung der knöchernen Situation nicht möglich ist. Aktuelle 3-D-Software ermöglicht es durch Filter zur Bildoptimierung, Artefakte zu reduzieren. Eine starke Filterung verfälscht jedoch die eigentliche Anatomie, da Graustufen mathematisch verändert werden. Das Transplantat muss dann später zusätzlich manuell angepasst werden. Aufgrund seiner kompakten Knochenstruktur bildet ein Unterkiefer mit Freiendsituation die beste Voraussetzung für die Erstellung eines anatomisch korrekten Oberflächenmodells und damit auch für die folgende CAD/CAM-Planung.

Der Anwender eines individuell angefertigten Transplantats muss damit rechnen, dass trotz CAD-Planung und CAM-Fertigung kleinere Korrekturen beim Einbringen des individuellen Blockes erforderlich sein können. Hier ist eine enge Kommunikation zwischen Designer und Anwender wichtig, um Problemzonen zu dokumentieren und so intraoperativ gezielte Anpassungen vorzunehmen.

Diskussion

Bei Verwendung von allogenen Knochenblöcken zur Augmentation defizitärer Kieferkammabschnitte können bei richtiger Indikationsstellung und Patientencompliance vorhersagbare Ergebnisse erzielt werden. Die Resultate sind mit den augmentativen Erfolgen autologer Knochenmaterialien vergleichbar. Verschiedene Autoren berichten von Erfolgsraten zwischen 85 und 95 Prozent7, 60–63 über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, wobei die Erfolgsraten im Unterkiefer stets geringer sind als im Oberkiefer. Auf einen Zweiteingriff zur Knochenblockentnahme kann verzichtet werden, wodurch die Dauer und Schwere des Eingriffs sowie die Morbidität deutlich verringert werden können. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist ein zusätzlicher Vorteil die geringe Resorption des allogenen Materials im Vergleich zu den teilweise deutlichen Dimensionsveränderungen autologer Knochenblöcke, sodass nicht übermäßig überaugmentiert werden muss – was wiederum die Weichteildeckung erleichtert. Die wissenschaftliche Datenlage über den Einsatz des Rohmaterials – Tutoplast®-prozessierte humane Spongiosa – bei verschiedensten oralchirurgischen Indikationen gestattet eine Einschätzung der Erfolgsrate bei der Behandlung mit individuell angefertigten Blockaugmentaten. In einer Tierstudie von Kim et al. wurde gezeigt, dass mit allogenen, Tutoplast-prozessierten Knochenblöcken in Kombination mit einer Kollagenmembran ein Höhengewinn von 4,12 ± 0,29 mm nach zwölf Wochen Einheizeit möglich ist.64 Die histologische Aufbereitung der Proben zeigte einen Gehalt an neugebildetem Knochen von annähernd 38 Prozent. Dies ist in übereinstimmung mit Ergebnissen aus bereits publizierten Studien für prozessierte allogene Knochenblöcke65, 66 und partikuläre, allogene Materialien.27, 39, 67 Weiterhin zeigten Kim et al. eine Volumenstabilität der allogenen Blöcke von durchschnittlich 94,3 ± 5,45 Prozent als Hinweis auf eine geringe Resorptionsrate. Das in diesem Artikel vorgestellte Konzept zur Planung und Fertigung individueller allogener Knochenblöcke ermöglicht es, Defektsituationen zu versorgen, die intraoperativ durch manuelles Anpassen von Blocktransplantaten wesentlich aufwendiger behandelbar sind. Der wesentliche Vorteil bei schwierigen Lagerbedingungen ist es, dass durch die individuelle Planung und Fertigung ein Maximum an Kontaktfläche zwischen Transplantat und Lager erzielt wird. Dies fördert die Revaskularisierung und Integration des Knochenblocks, wie bereits an autologen Blocktransplantaten beschrieben.68 Die Dimensionen des Transplantats sind theoretisch nur durch die Abmessungen des Rohmaterials und die Frästechnik begrenzt. Es muss an dieser Stelle jedoch auf die biologischen Limitationen der Auflagerungsplastiken hingewiesen werden. Allgemein akzeptiert ist, dass Auflagerungsplastiken zur Rekonstruktion von vertikalen Knochendefiziten bis zu einer Höhe von drei Millimetern als vorhersagbar zu betrachten sind.

Größere Augmentationen führen aufgrund von Weichgewebslimitationen und signifikanten Resorptionen während der Einheil- und Belastungsphase zu nicht vorhersehbaren Langzeitergebnissen.69 Bei der Planung von individuellen, allogenen Knochenblöcken sollten demnach die biologischen Grundlagen, die Physiologie der Knochenheilung und die anatomischen Grenzen, wie z.B. das Knochenniveau angrenzender Strukturen, beachtet werden. Die Auswertung der 3-D-Daten, Erstellung des Defektmodells und die virtuelle Planung des Knochenblocks gemäß des in diesem Artikel vorgestellten Workflows bedarf eines Zeitaufwandes von ca. 30–45 Minuten, je nach Komplexität des Defekts. Wichtig ist, den Ablauf so weit wie möglich zu standardisieren und Design-Regeln bei der Planung zu befolgen (z.B. Wandstärke, Radien, vermeiden von Spitzen, Ecken und Kanten), um eine exakte frästechnische Umsetzung zu gewährleisten.

Interessenskonflikte: Priv.-Doz. Dr. Dr. Kristian Würzler und Dr. Florian Will sind unter anderem als Referenten für die Firmen Zimmer Dental GmbH und Straumann AG tätig.

Autoren: Priv.-Doz. Dr. Dr. Kristian Würzler, Dr. Florian Will, Dr. Stefan Berger

Hier gibt es die vollständige Literaturliste