Digitale Zahnmedizin 02.12.2021

3D-Bildgebung zur gezielten Erweiterung der Praxisleistungen

share

In der Zahnmedizin kommt kaum eine Indikation ohne einen röntgenologischen Befund aus. Für den Kliniker ergeben sich bei der extraoralen Bildgebung vor allem folgende Fragen: Genügt ein zweidimensionales OPG oder brauche ich eine dreidimensionale Aufnahme? Und wenn ja: Wie groß muss das Volumen für die jeweilige Indikation sein? Der folgende Anwenderbericht zeigt anhand einer Kasuistik, in welcher Weise ein modernes Röntgengerät wie Axeos (Dentsply Sirona) die Diagnostik und somit letztlich die Therapie eines Patienten mit massiver nächtlicher Schnarchproblematik unterstützen kann.

Eine wesentliche Frage, die sich in der täglichen Praxis bei jedem Patienten stellt, ist die nach der Vorgehensweise bei Diagnostik und Therapie. Die digitale Volumentomografie (DVT) bietet durch die dreidimensionale Darstellung der knöchernen Strukturen einen Erkenntnisgewinn und ein großes therapeutisches Potenzial im Vergleich zur zweidimensionalen Radiografie, z. B. in der Implantatplanung oder bei der Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe (Grad I und II).1,2 Aus diesem Grund hat sich der Autor bereits bei der Praxisgründung vor drei Jahren dazu entschieden, diese mit einem DVT-Gerät auszustatten (Orthophos SL, Dentsply Sirona). Entscheidende Kriterien waren dabei das maximal mögliche Field of View (FOV), der Platzbedarf des Geräts sowie eine gut funktionierende Röntgensoftware.

Darüber hinaus hatten zwei weitere Dinge bei einem extraoralen Röntgengerät große Bedeutung. Erstens: Der Behandler muss in der Lage sein, die Strahlendosis an die Indikation anzupassen. Das heißt: Er möchte nur das darstellen, was für die Diagnostik wichtig ist. Hintergrund ist, dass wir die Patienten nur mit so viel Röntgenstrahlung wie nötig konfrontieren möchten und müssen (ALARA-Prinzip). Auch aus forensischer Sicht ist die Reduktionsmöglichkeit wichtig, denn wir müssen alle Nebenbefunde, die mitunter keine zahnmedizinische Relevanz haben, richtig erkennen und dokumentieren.

Zweitens: Der Low-Dose-Modus versetzt den Behandler in die Lage, das 3D-Röntgen für die erste Diagnose einsetzen zu können. Die Strahlenexposition liegt dabei noch etwa 50 Prozent unter jener eines Orthopantomogramms (OPG). Die dritte Dimension in der Bildgebung ist immer dann wichtig, wenn es darum geht, Lagebeziehungen zu beurteilen, etwa von Nerven zu Zähnen. Retinierte und verlagerte Weisheitszähne gehören zum Behandlungsalltag. Ihre Beziehung zum Nervus alveolaris inferior kann aufgrund der engen „Nachbarschaft“ kaum allein mit einem OPG beantwortet werden, und diese ist in diesem praktisch nicht zu erkennen. Der Autor hat die Erfahrung gemacht, dass erst 3D-Aufnahmen wirklich Sicherheit in der Diagnose bringen, etwa wenn es um die Darstellung von Zysten geht. Auch eine Implantatplanung ist ohne DVT nicht vorstellbar, um sicher im Weich- und am Hartgewebe zu behandeln. Das funktioniert nur, wenn man weiß, wo diese Strukturen genau sind. Aus diesem Grund haben dreidimensionale Verfahren die Diagnostik und Therapieplanung vor allem in der Oralchirurgie und Implantologie praktisch revolutioniert.3

Vielseitigkeit als Kernargument

Die hier aufgestellten Kriterien erfüllen nicht alle Geräte am Markt auf gleiche Weise. Der Autor hat erst vor Kurzem auf Axeos umgestellt, weil es ein noch größeres FOV bietet und den beschriebenen Anforderungen noch umfassender entspricht. Es ist ein Gerät für Praxen, die sich auf chirurgische Behandlungen, Atemwegsdiagnostik oder Fragestellungen rund um die craniomandibuläre Dysfunktion spezialisiert haben. Außerdem wurden aufgrund des bisherigen Geräts in der Praxis des Autors (Orthophos SL) gute Erfahrungen mit der Software Sidexis4 (Dentsply Sirona) gemacht. Diese filtert die Metallartefakte optimal heraus. Sie bietet darüber hinaus viele Tools, welche die Diagnostik und Dokumentation sinnvoll unterstützen (Timeline, Speicherung sämtlicher Bilder, Leuchtkasten zur Betrachtung diverser Aufnahmen, CompareFunktion). Außerdem verfügt Sidexis 4 über eine Schnittstelle zur SICAT Suite, aus der selbst SICAT Endo, SICAT Implant und auch SICAT Air zur Atemwegsanalyse genutzt werden können.

Als Kernargument hat sich für den Autor die Vielseitigkeit erwiesen: Mit Axeos kann man röntgentechnisch so ziemlich alles machen. Beide Kiefergelenke können auf einem Bild dargestellt werden, zudem sind Informationen über die Wirbelsäule des Patienten verfügbar, wenn gewünscht. Die Atemwege sind sichtbar, und es können HD-Aufnahmen angefertigt werden, wenn Endodontologen ihre Patienten wegen einer speziellen Fragestellung überweisen. Durch den bereits erwähnten Low-Dose-Modus wird die Einsetzbarkeit wirklich groß. Damit ist auch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit beantwortet.

Ein interessanter Nebeneffekt ist, dass die Patienten auf das Röntgengerät reagieren. Es ist mit einem Ambient Light ausgestattet, was diese als angenehm empfinden. Sie nehmen Axeos als ein Gerät wahr, das „etwas kann“. Die Röntgenaufnahme wird auch direkt neben dem Gerät visualisiert, und man kann sie mit den Patienten besprechen. Da viele ihre Kiefer und Zähne noch nie zuvor dreidimensional gesehen haben, beobachten wir eine große Faszination.

Das Praxisteam des Autors beurteilt Axeos ebenfalls positiv: Die Haptik hat sich noch einmal gegenüber dem Modell, das zuvor genutzt wurde, verbessert. Das Display ist noch bedienerfreundlicher geworden und verfügt über einfache Einstellmöglichkeiten. Besonders geschätzt

wird das zusätzliche Kabinett, in dem alle nötigen Halter gut sortiert ihren Platz finden.

Kasuistik

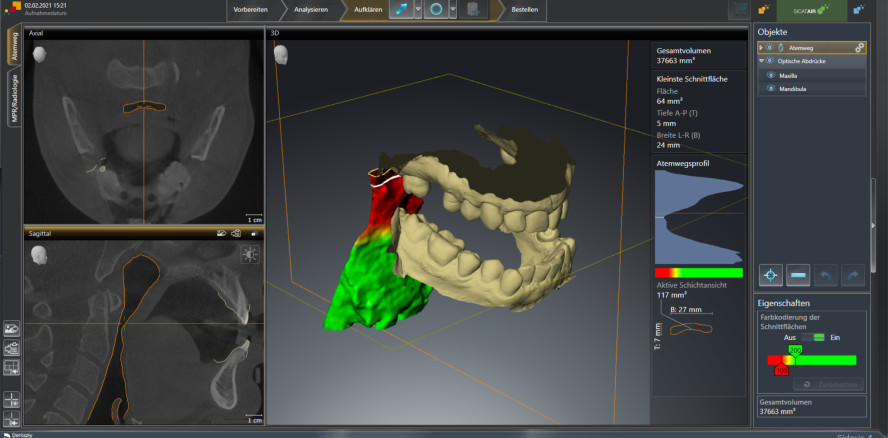

In unserer Praxis stellte sich ein 36-jähriger Patient vor. Er klagte über Schwierigkeiten beim Atmen, das im Grunde nur mit protrudiert gehaltenem Unterkiefer möglich war. Um die Ursache dafür zu finden, wurde ein DVT mit Unterstützung einer Gauge in therapeutischer Position angefertigt. Zur Darstellung der oberen Atemwege wurde das Volumen von 17 x 13 genutzt. Die Anamnese und der Befund ergaben ein Fehlen von Knorpeln im Halsbereich. Das führte zur chronischen Atemwegsobstruktion in der Nacht. Der Patient sprach sich im Zuge der Beratung klar gegen die chirurgische Option – eine Gaumensegelplastik – aus. Ein operativer Eingriff an den Atemwegen kam für ihn nicht infrage. Aus diesem Grund sollte herausgefunden werden, inwiefern eine Protrusionsschiene Abhilfe schaffen könnte. Mit der Atemwegsanalyse von SICAT haben wir ermittelt, bei welcher Protrusion eine Verbesserung des Nachtschlafs erreichbar wäre.

Der entsprechende Workflow sah wie folgt aus: Für die Analyse der Atemwege ist neben einem DVT auch ein Intraoralscan nötig. Wir verfügen in der Praxis über das CEREC-System und haben Oberund Unterkiefer des Patienten mit der Primescan (Dentsply Sirona) digital abgeformt. Die eingeschränkte Mundöffnung des Patienten ließ sich durch die angulierte Aufnahme mit Primescan gut kompensieren. Die Bissnahme erfolgte, wie oben bereits beschrieben, in der therapeutischen Position. Diese wurde mit einer Gauge ermittelt und im Patientenmund mit Futar fixiert. Im dann folgenden DVT im Low-Dose-Modus konnte auf diese Weise geprüft werden, ob mit der geplanten Schiene der gewünschte Erfolg erzielt werden kann. Das Röntgenbild (DICOM-Datensatz) wurde zusammen mit den Scandaten an SICAT übermittelt. Nach vollständig digitaler Planung wurde aus den Daten eine patientenindividuelle OPTISLEEP-Therapieschiene hergestellt. Nach deren Erhalt wurde beim Patienten der Sitz kontrolliert und noch kleinere Anpassungen über die mitgelieferten Protrusionshilfen vorgenommen.

Bereits sieben Tage nach Eingliederung beschrieb der Patient bei der Nachkontrolle eine deutliche Verbesserung seines nächtlichen Schlafs, er sei entspannter und allgemein fitter und fühle sich nicht mehr so körperlich abgeschlagen.

Diskussion

Die Problematik dieses Falls bestand darin, dass der Patient für sich die naheliegende chirurgische Behandlung seiner Grunderkrankung ablehnte. Nun ist der therapeutische Korridor für Zahnärzte bei dieser Indikation sehr eng. Behandelbar sind lediglich die Schweregrade I und II der obstruktiven Schlafapnoe. Die anatomischen Gegebenheiten der in diesem Fall vorliegenden obstruktiven Atemproblematik ließen sich ohne Chirurgie nicht beseitigen, mit der Protrusionsschiene sollte eine Linderung der Symptome erzielt werden. Gemeinsam mit dem Patienten haben wir uns für diese Lösung entschieden, um zumindest eine Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen. Der komplett digitale Workflow mit Scan, DVT und Behandlungsplanung trug dazu bei, schnell eine Therapieschiene zur Verfügung zu haben und die Behandlung zu beginnen. Der Patient hat bisher nachweislich profitiert und zeigte sich im Evaluationsgespräch sehr zufrieden. Aus Sicht des Autors ist das Konzept der Behandlung leichter Formen der obstruktiven Schlafapnoe mit Protrusionsschienen, das im vorliegenden Fall in Zusammenarbeit mit einem Schlaflabor erfolgte, eine sinnvolle Ergänzung des Behandlungsspektrums. Damit verfügt die Praxis über ein klares Differenzierungsmerkmal. Mit Blick darauf, dass diese Art der Schienentherapie in die GKV-Versorgung aufgenommen werden soll, kann sich das als vorteilhaft für alle Beteiligten erweisen.

1 Jacobs R et al. Cone beam computed tomography in implant dentistry: recommendations for clinical use. BMC Oral Health. 2018 May 15;18(1):88. doi: 10.1186/s12903-018-0523-5.

2 Momany SM et al. Cone Beam Computed Tomography Analysis of Upper Airway Measurements in Patients with Obstructive Sleep Apnea. Am J Med Sci. 2016 Oct;352(4):376-384. doi: 10.1016/j. amjms.2016.07.014. Epub 2016 Aug 5.

3 Flügge T et al. Die digitale Prozesskette in der Implantologie. Zahnmedizin up2date, 2019, 13. Jg., Nr. 06, S. 507–530.