Digitale Zahnmedizin 07.09.2011

Die innovativsten Techniken für die Praxis

share

Unter dem Begriff „Innovative Technologien“ versteht der Zahnarzt heute Dinge wie CAD/CAM, navigierte Implantation, Ultraschallchirurgie, Barcodesysteme für die Praxishygiene und 3-D-Röntgen. Dringen wir doch noch ein wenig tiefer in die Geheimnisse der zahnmedizinischen innovativen Technologien vor ...

Mit die größten Entwicklungsfortschritte konnten in den letzten Jahren sicherlich im Bereich der CAD/CAM-Systeme beobachtet werden. Die Digitalisierungsmethoden von Zahn-, Kiefer- und Modelloberflächen werden immer präziser, immer größere Areale können erfasst und zueinander in Beziehung gebracht werden. Die Leistungsfähigkeit der Software wurde in der intuitiven und benutzerfreundlichen Bedienung sowie im Visualisierungsgrad, Stichwort 3-D, entscheidend verbessert.

CAD/CAM

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der CAD/CAM-Anwendung „chairside“/„labside“ und direkt/indirekt: Die „chairside“ CAD/CAM-Anwendung ist immer direkt, das heißt es werden keine Abformungen bzw. Modelle im klassischen Sinne hergestellt, sondern die Kavität(en) mittels intraoraler Optik ohne Umweg direkt gescannt. Die Herstellung des Zahnersatzes erfolgt dann nach der Konstruktion am PC unmittelbar am Patientenstuhl. Labside CAD/CAM kann sowohl direkt als auch indirekt erfolgen: wenn der Scan der Kavität(en) optisch im Patientenmund erfolgt, spricht man von direkt. Bei der indirekten Methode wird eine Abformung genommen, ein Modell hergestellt und dieses dann gescannt. Die digitale Konstruktion und Herstellung des Zahnersatzes erfolgt immer zeitversetzt im Dentallabor bzw. Schleif-/Produktionszentrum. Das direkte labside CAD/CAM ist prinzipiell nur eine Abwandlung des chairside CAD/CAM, da es sich durch die größere zeitliche Trennung von Scannen und Schleifen definiert. Diese Möglichkeit bietet bisher nur das Cerec-System (Sirona). CEREC wurde primär für die Verwendung chairside entwickelt, um den Patienten einen hochwertigen Zahnersatz in nur einer Sitzung anbieten zu können. Das CEREC-System kann jedoch nur vollkeramische Restaurationen aus Silikatkeramik, Feldspat- oder Oxidkeramik bzw. Lithiumdisilikatkeramik herausschleifen. Gerüste können aus Aluminium- bzw. Zirkonoxid, provisorische Brücken mit bis zu 4 Gliedern aus Kunststoff hergestellt werden. Das indirekte labside CAD/CAM-Verfahren wird vor allem im Zusammenhang mit Schleifzentren benutzt: Nach der konventionellen Abformung und Modellherstellung erfolgt der Scan des Modells. Dies kann entweder der Zahnarzt selbst durchführen, sofern er einen Scanner besitzt, bzw. das Dentallabor, oder das Modell wird an das Schleifzentrum verschickt, welches dort das Modell einscannt. Schleifzentren können sowohl Gerüste als auch Brücken mit bis zu 16 Gliedern in verschiedensten Materialien herstellen: Zirkonoxidkeramik, yttriumstabilisiertem Zirkondioxid, Aluminiumoxidkeramik, Titan, Nichtedelmetall.

Bei all den oben genannten Varianten der CAD/ CAM-Herstellung von Zahnersatz besteht immer die Möglichkeit, nur Gerüste (für die spätere Verblendung) oder fertige Kronen/Brücken herauszuschleifen. Der noch größere bzw. absolute Durchbruch für CAD/CAM erfolgt dann, wenn NUR noch einfache digitale Scans der Kavitäten für die Konstruktion und Herstellung auch aufwendigeren Zahnersatzes notwendig sein werden. Bei den meisten bisherigen Systemen müssen die Zähne vor dem Scan gepudert werden, um Reflektionen zu vermeiden. Es sind aber auch bereits Systeme auf dem Markt, bei denen dies nicht mehr notwendig sein wird. In der Entwicklung befinden sich neue Abtastverfahren, z.B. mit Ultraschall, welche sogar unempfindlich gegenüber Speichel und Blut sein sollen. Seit Anfang 2010 können über das Internetportal CEREC Connect auch stereolithografisch hergestellte Modelle von intraoralen Scans bei Sirona bestellt werden. Damit ist die sogenannte abformfreie Praxis Realität geworden. Das heißt keine Abformmaterialien, keine Desinfektion von Abformungen, keine Modellherstellung usw. Ein kleiner Blick in unseren Behandlungsablauf sei gestattet: Der Patient kommt in unsere Praxis, die Kavitäten werden präpariert, digitale Abformung, die Daten werden online an CEREC Connect versendet. Unser Praxislabor konstruiert und stellt den Zahnersatz her (natürlich CAD/CAM), circa zwei bis drei Tage später treffen die stereolithografisch hergestellten Modelle ein, mit welchen der Zahnersatz fertiggestellt wird. In der darauffolgenden Sitzung wird dem Patienten der Zahnersatz eingegliedert. Dieser Workflow kommt natürlich nur bei Zahnersatz zum Tragen, welcher NICHT chairside hergestellt werden kann, wie z.B. Brücken. Vorteile: Kostenreduktion durch Einsparung an Material/Zeit und zufriedene Patienten durch Wegfall der „geliebten“ Abformung. Tja, so einfach kann das Ganze sein …

Navigierte Implantation

Bereits vor einigen Jahren wurde der Versuch gestartet, das Implantieren einfacher und sicherer zu gestalten durch die sogenannte direkte Navigation. Dabei wird das Handstück beziehungsweise das Instrument des Chirurgen über optische Ausrichtungshilfen dreidimensional im Raum ausgerichtet. Man könnte dies mit der Einparkhilfe am Auto vergleichen: Der Chirurg wird über Audio und Video online ins Zielgebiet navigiert. Der apparative Aufwand ist jedoch sowohl aus finanzieller als auch aus räumlicher Sicht nur für Kliniken realisierbar.

Als sehr ernst zu nehmende Alternative hat sich jedoch das sogenannte indirekt navigierte Implantieren herauskristallisiert: Anhand einer Aufnahme eines Computer- oder eines Volumentomografen kann mithilfe spezieller Software die Implantatposition virtuell am Bildschirm vorab bestimmt werden. Auf Basis der Konstruktionsdaten wird aus der Röntgenschablone eine Bohrschablone hergestellt, in welcher die exakte Position des späteren Implantates sozusagen einprogrammiert ist. Jetzt muss der Chirurg nur noch die Schablone einsetzen, den Implantatstollen anlegen und das Implantat inserieren. Fertig! Der Eindruck, der eventuell entstanden sein könnte, dass mit einer Bohrschablone JEDER implantieren könnte, ist jedoch leider falsch. Für die „virtuelle Implantation“ am Bildschirm ist ein erfahrener Chirurg notwendig, da auch eventuelle Komplikationen „virtuell“ im Vorfeld durchdacht werden müssen. Auch beim späteren Implantieren mit Schablone sind kritische Situationen nicht völlig auszuschließen. Vorteile: minimalinvasiv, sicher, rationell. Nachteil: erst ab einer Mindestanzahl an Implantaten für den Patienten wirklich wirtschaftlich. Der größte Nachteil der meisten auf dem Markt befindlichen Systemen ist jedoch die unzureichend exakte Führung des Bohrers in der Hülse. Nach wie vor bestehen Diskrepanzen zwischen der Planung und der Umsetzung aufgrund der unzureichenden Bohrerführung von teilweise 1–2 mm!

Ultraschallchirurgie

Da die Ultraschallerzeugung durch den inversen piezoelektrischen Effekt erfolgt, wird die Vorgehensweise „Piezosurgery“ genannt. In der Piezochirurgie wird durch Ultraschalltechnologie ein Schneiden von Geweben ermöglicht. Man kann Hart- und Weichgewebe in unterschiedlicher Weise bearbeiten und – vor allem – dabei differenzieren. Die schonende Osteotomie und der gute Heilungsverlauf wurden im Vergleich mit Säge- und Fräsebearbeitung dokumentiert. Vorteile der Piezochirurgie: Die Besonderheit der Ultraschallbearbeitung des Knochens liegt in der Selektivität und Präzision, die in den physikalischen Eigenschaften begründet sind. Durch die Schwingungscharakteristik ist die Wirkung auf den Knochen abtragend und schneidend, ohne jedoch diese Wirkung auch auf das Weichgewebe auszuüben. Dadurch sind bei einer Osteotomie benachbarte Weichteilstrukturen wie Schleimhautabgrenzungen oder Nervverläufe wesentlich weniger Gefahren ausgesetzt als bei rotierenden oder oszillierenden Instrumenten. Klinische Einsatzmöglichkeiten: Bereits bei der Zahnentfernung kann die Piezochirurgie zum knochenschonenden Vorgehen eingesetzt werden. Mit einem speziellen Skalpell ist eine Durchtrennung im Parodontalspalt bis zur Entnahme des Zahnes ohne Verlust von äußeren, vestibulären oder lingualen Knochenlamellen möglich. In ähnlicher Weise ist das Vorgehen auch bei operativer oder retinierter Zahnentfernung anwendbar. Eine Domäne der Piezochirurgie ist die präimplantologische Chirurgie. Ein spezielles Arbeitsspitzenset für die Sinuslift-Operation besteht aus diamantierten Spitzen zur Knochenabtragung und tellerförmigen Inserts zur Schleimhautablösung. Natürlich gelingt bei guten Sichtverhältnissen die Osteotomie auch mit rotierenden Instrumenten ohne Verletzung der Schleimhaut, in diesem Fall auch in kürzerer Zeit. Auch das sogenannte Intralift™-Verfahren ist möglich, welches die Anhebung der Schneider’schen Membran durch den hydrodynamischen Kavitationseffekt minimalinvasiv ermöglicht. Dieses Verfahren wurde von Chefarzt Dr. Andreas Kurrek mit zwei weiteren Wissenschaftlern (OA Dr. Dr. A. Trödhan/Wien und Prof. Dr. M. Wainwright/Düsseldorf) entwickelt.

Barcodesysteme

Praxishygiene ist das Thema, was uns Zahnärzte in den letzten Jahren mitunter am meisten beschäftigt haben dürfte. Durch geänderte Vorschläge des Robert Koch-Instituts in Bezug auf die Hygiene-vorschriften wurden Begehungen von Praxen und eventuelle Schließungen nicht nur diskutiert …

Durch die sogenannte Beweislastumkehr ist der Zahnarzt in der Pflicht, die geschlossene Hygienekette in seiner Praxis bei Bedarf nachweisen zu müssen. Dies verlangt nach einer lückenlosen Dokumentation der Aufbereitung der Behandlungsinstrumente in validierbaren Geräten. Da dies sehr zeitaufwendig und wenig wirtschaftlich ist, kann dies rationell nur durch ein Barcodesystem wie z.B. in unserer Praxis realisiert werden: Mithilfe der Verwaltungssoftware Charly (solutio) kann ein solches System relativ einfach implementiert werden: Die Instrumente werden in sogenannten Trays (Zusammenfassung von verschiedenen Instrumenten je nach Behandlungsart) organisiert und mit einem Barcode versehen. Der Code ist in Charly für das jeweilige Tray hinterlegt. Wird das Tray am Patienten benutzt, wird es über den Barcodescanner im Zimmer für diesen speziellen Patienten eingelesen und in Charly als „nicht steril“ gekennzeichnet. Die Instrumente werden nach der Benutzung in Charly anhand des Barcodes für die Aufbereitung eingescannt und thermodesinfiziert (validierbarer Thermodesinfektor) beziehungsweise bei Bedarf sterilisiert (validierbarer Autoklav). Die Prozessdaten des Thermodesinfektors und des Autoklaven der aufbereiteten Charge werden online an Charly übergeben, um die Prozesssicherheit zu dokumentieren und zu gewährleisten. Wurde der Prozess erfolgreich abgeschlossen (zusätzliche manuelle Prüfung durch Prüfkörper beziehungsweise Helix), werden die Instrumenten-Trays zur Freigabe erneut eingescannt und in Charly als „steril“ zur Benutzung am Patienten freigegeben. Somit ist dokumentiert, welches ordnungsgemäß aufbereitete Instrument an welchem Patienten wann benutzt wurde und damit die Kontinuität und Nachhaltigkeit der Hygienekette gewährleistet.

3-D-Röntgen

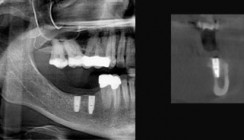

Bereits seit Jahrzehnten gilt die Panoramaschichtaufnahme (PSA/OPG) als Standard in der radiologischen zahnärztlichen Diagnostik. Sie stellt jedoch nur Summationsbilder der abgebildeten anatomischen Strukturen dar. Die Aussagekraft solcher Bilder in nur einer Ebene ist sehr eingeschränkt und hängt stark von der „Leseerfahrung“ des Zahnarztes ab. Durch die zunehmende Zahl an Implantationen und deren Komplexität bedarf es jedoch einer umfangreicheren Diagnostik nicht nur aus forensischen Gründen. Auch die von den Patienten immer mehr geforderten minimalinvasiven Eingriffe benötigen eine sehr aussagekräftige und exakte röntgenologische Diagnostik.

Neben der seit 1972 bereits bekannten, jedoch erst in den 1990er-Jahren für die Zahnmedizin entdeckten Computertomografie, gibt es seit 1997 für die Oralchirurgie eine Alternative: Die digitale Volumentomografie (DVT). Bei dieser Art von 3-D-Röntgen wird das zu erfassende Areal durch die sogenannte „Cone-Beam“-Technik in einem Sensorumlauf erfasst. Somit wird die Strahlenbelastung im Vergleich zum CT stark reduziert (ca. um das 30-Fache). Der Nachteil gegenüber dem CT ist die schlechtere Abbildung der Weichgewebe, welche jedoch in der zahnärztlichen Chirurgie meist von geringerer Bedeutung ist. Die auf dem Markt befindlichen Geräte unterscheiden sich grundsätzlich durch die Sensorart, Voxelgröße und dem Field of View (FOV). Es gibt zwei verschiedene Sensorarten: Halbleiter-Flachbilddetektoren (Flat Panel) oder Bildverstärker-Sensoren. Wobei die Flat Panel-Sensoren verzerrungsfreiere und exaktere Bilder aufgrund ihrer einstufigen Bildausgabe ohne geometrische Verzerrung ermöglichen. Außerdem müssen sie weitaus seltener rekalibriert werden als die Bildverstärkersensoren. Die Voxelgröße und die damit verbundenen Linienpaare pro Millimeter sind maßgebend für detailgetreue und artefaktfreie Aufnahmen. Das FOV bestimmt die Größe des Bereichs, welcher abgebildet werden soll. Günstigere Geräte haben ein VOF von nur ca. 3x4 cm oder 5x5 cm, leistungsfähigere Geräte bis zu 20x20 cm. Die sogenannten Kombigeräte stellen eine Weiterentwicklung auf dem Markt dar. Mit ihnen ist es möglich, sowohl DVT als auch FRS und PSA zu erstellen. Es besteht zwar die Möglichkeit, aus den DVT-Daten eine PSA oder eine FRS zu „errechnen“ (wenn das FOV groß genug ist), doch die Ergebnisse sind immer noch schlechter wie echte PSA oder FRS.

Fazit: Die digitale Volumentomografie ist das erste eigene Verfahren in der zahnärztlichen Radiologie zur Darstellung des stomatognathen Systems durch überlagerungsfreie Schnittbilder. Ob und wann das DVT Standard wird, hängt stark von der Industrie und deren Preisvorstellungen ab. In einer finanziell sehr angespannten Zeit müssen die Geräte auch für den „normalen“ Praxisinhaber rentabel und damit attraktiv sein, um eine höhere Marktdurchdringung zu erreichen. Einige Firmen haben bereits reagiert und die Preise der Marktrealität angepasst. Bleibt nur zu hoffen, dass die restlichen Firmen auch die Zeichen der Zeit erkennen und dementsprechend handeln, im Sinne einer besseren und für den Patienten sichereren dentalen Zukunft.

Fazit

CAD/CAM ist die Zukunft im Bereich Zahnersatz, vor allem jetzt, wo die optische Abformung ganzer Kiefer technisch und vom Anwender einfach realisiert werden kann. Denn nur dann kann CAD/CAM seine Vorteile der Zeit- und Kosteneffizienz voll ausspielen. Die indirekte navigierte Implantation ist heute schon Realität in vielen implantologisch tätigen Praxen. Durch den Wunsch der Patienten nach immer minimalinvasiveren Operationsverfahren und der hoffentlich bald stark sinkenden Preise bei DVT-Geräten und genaueren voll geführten Bohrsystemen, wird das Verfahren in naher Zukunft zum Standard in der Implantologie werden. Die Ultraschallchirurgie eröffnet neue sanfte und minimalinvasive Wege im Bereich der Oralchirurgie. Die umfassende und sicherlich auch mitunter überraschende Leistungsfähigkeit der Methode muss jedoch noch in weiterreichenden Studien untersucht werden. Barcodesysteme im Rahmen des QM und der Praxishygiene sind heute aufgrund der Dokumentationspflicht für qualitäts- und leistungsorientierte Zahnarztpraxen obligat. 3-D-Röntgen beziehungsweise DVT ist sicherlich eine der besten Errungenschaften für die moderne, qualitätsorientierte Zahnheilkunde. Sie optimiert die diagnostischen und forensischen Möglichkeiten einer jeden Praxis im Sinne der Patienten.