Endodontologie 25.01.2023

I can’t get no disinfection: Spülen – Warum, womit und wie?

share

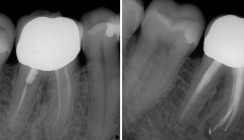

Geht es um endodontische Misserfolge, sind uns solche Fälle, bei denen die Ursache klar ist, am liebsten. Dabei geht es in diesen Fällen häufig um insuffiziente Wurzelfüllungen, ob zu kurz, unvollständig oder inhomogen (Abb. 1 und 2). Die Ursache liegt in der bakteriellen Neubesiedlung oder darin, dass die Wurzelkanäle gar nicht erst vollständig desinfiziert werden konnten und sich die Mikroorganismen mehr oder weniger ungestört weiter vermehren und die eingebrachte Wurzelfüllung somit konsekutiv infiltrieren konnten.1

In den Fällen, in denen es zumindest radiologisch keinen offensichtlichen Grund für die persistierende bzw. neu aufgetretene Entzündung gibt, liegt die Vermutung einer bakteriellen Genese nahe.2 Eine radiologisch suffizient erscheinende Wurzelfüllung wirft die Frage auf, wie es zur Reinfektion des Wurzelkanalsystems kommen konnte (Abb. 3 und 4).

Ein möglicher Grund ist, dass der radiologische und anatomische Apex nicht immer deckungsgleich sind. Im Durchschnitt befindet sich das apikale Foramen 0,5 mm koronal dem anatomischen Apex.3 Legt man diesen Abstand für die eigene Behandlung zugrunde, macht die Einstellung des Masterpoints ca. 1 mm kürzer dem anatomischen Apex in den meisten Fällen klinisch durchaus Sinn. Bei einwurzeligen Zähnen im Frontzahn- und zum Teil auch im Prämolarenbereich kann die radiologische Längenbestimmung somit gut funktionieren. Im Molarenbereich können, aufgrund des divergierenden Verlaufs der Wurzeln zueinander, Messungen zu mehr Messfehlern führen (Abb. 5 und 6). Auch lässt sich eine orthograde Projektionsrichtung nicht immer realisieren. Pratten et al.4 verglichen in ihrer Studie 1996 die Ergebnisse einer Längenmessung mittels Radiografie in Gegenüberstellung mit dem endometrischen Verfahren und kamen zu dem Schluss, dass die Arbeitslängen bei der radiologischen Längenbestimmung tendenziell zu kurz geschätzt wurden.

Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass die zu kurze Aufbereitung eine nicht adäquate Bakterienreduktion in der apikalen Wurzelregion nach sich zieht. Diese Bakteriennischen beschränken sich jedoch nicht nur auf die apikale Region. Wu et al.5 untersuchten die Qualität der Aufbereitung ovaler Wurzelkanäle mittels der „Balanced-force-Technik“. Die „Finnen“, also Ausläufer dieser ovalen Kanäle, blieben bei 13 der 20 aufbereiteten Wurzelkanäle unberührt. Alles in allem bieten sich also Bakterien im komplexen Wurzelkanalsystem ausreichend Nischen, um sich der instrumentellen Aufbereitung zu entziehen.6

Im heutigen Behandlungsalltag kommen immer häufiger maschinelle Aufbereitungssysteme zur Anwendung. Insbesondere durch die Weiterentwicklung der Feilenlegierungen kommt es zur Simplifizierung der Behandlungsabläufe und ermöglicht somit gleichzeitig eine Verkürzung der Behandlungszeiten. Möglich wird dies durch sogenannte Ein-Feilen-Systeme.

Die Idee dahinter ist, dass der Wurzelkanal abhängig von der initial verwendeten Feile zur Bestimmung der apikalen ISO-Größe mit lediglich einer Feile vollständig aufbereitet werden kann. Trotz der „Limitierung“ auf lediglich eine Feile zeigten Studien, dass der antibakterielle Effekt der maschinellen Aufbereitung des Ein-Feilen-Systems auf dem Niveau von Mehr-Feilen-Systemen liegt.7, 8 Die Konzentration auf nur eine Feile bedeutet demnach für den Zahnarzt eine enorme Zeitersparnis, die, theoretisch jedenfalls, für die Zeit der chemischen Desinfektion genutzt werden könnte. Dass dieser Zeitgewinn nicht immer auf das „Spül-Konto“ fließt, ist aus wirtschaftlichen Aspekten durchaus nachvollziehbar, aber aus klinischen Gesichtspunkten unbedingt notwendig.

Die chemische Aufbereitung hat im Rahmen der Desinfektion somit einen besonderen Stellenwert. Dies ist Grund genug, sich mit dem adäquaten Einsatz von Spüllösungen zu beschäftigen. Um an diesem Punkt nicht den Rahmen zu sprengen, soll sich hier auf die am häufigsten verwendeten Spüllösungen konzentriert werden. Solche Spülmedien, die keinen Einfluss auf die chemische Reinigung nehmen (z. B. Isopropanol), werden hier bewusst nicht mit einbezogen.

Einwirkzeiten, Menge, Nachteile

Natriumhypochlorit (NaOCl) besitzt neben der antibakteriellen Komponente9 als einziges derzeitiges Spülmedium gewebelösende Eigenschaften.10 Damit bietet NaOCl die Möglichkeit, instrumentell nicht erreichbare Regionen von organischem Gewebe zu befreien. Siqueira et al.11 untersuchten in ihrer Studie das antibakterielle Potenzial von NaOCl in Abhängigkeit von dessen Konzentration. Dabei kam heraus, dass sowohl die 5,25%ige als auch die 2,5%ige und die 1 %ige Lösung eine hohe antibakterielle Wirkung haben. Die höchste Effizienz zeigt 5,25%iges NaOCl.12 Theoretisch ist es dadurch möglich, in nur 30 Sekunden vorhandene Bakterien abzutöten. Der geneigte Leser könnte an dieser Stelle diesen Beitrag zur Seite legen, sich für die Zukunft eine Feile für jede Endo bereitlegen und nach 30 Sekunden Spülzeit die Wurzelkanäle obturieren. Bevor Sie das tun, bedenken Sie bitte noch folgende bereits angedeutete Punkte. In der soeben genannten Studie von Gomes et al.12 konnte nämlich auch gezeigt werden, dass eine 0,5%ige NaOCl-Lösung 30 Minuten benötigt, um Mikroorganismen effektiv zu zerstören. Die zeitliche Spanne umfasst also 30 Sekunden bis 30 Minuten, abhängig von der verwendeten Konzentration. Das Wurzelkanalsystem ist zudem weitverzweigt und bietet Mikroorganismen ausreichend Schutz, sich der maschinellen und der chemischen Desinfektion zu entziehen. Der oben erwähnte Smearlayer bietet Schutz vor dem Zugriff chemischer Substanzen. Die Gesamtmenge von NaOCl in einem Wurzelkanal ist überschaubar. Zudem verbraucht sich NaOCl in Kontakt mit Mikroorganismen, wodurch dessen Wirksamkeit reduziert wird.

Neben der benötigten chemisch aktiven Wirksamkeit kommt auch ein rein mechanischer Aspekt zum Tragen. Im Wurzelkanalsystem selbst befinden sich Bindegewebsreste sowie Debris, angefallen durch die mechanische Aufbereitung. Dieser kann nur über das Spülmedium nach koronal transportiert werden. Allein dafür ist ein konstanter Flüssigkeitsaustausch zur kontinuierlichen Erneuerung der Spüllösung notwendig. 30 Sekunden reichen hier vermutlich nicht aus.

Mit steigender Konzentration von NaOCl nehmen jedoch gleichermaßen auch die negativen Effekte zu. Die gewebeauflösenden Eigenschaften machen sich bei ungewolltem Überpressen der Spülflüssigkeit in den Peri-Apex eindrucksvoll bemerkbar. Diese reichen von leichten Reizungen bzw. Missempfindungen für den Patienten bis hin zu allergischen Reaktionen oder Gewebsnekrosen (Abb. 7).

Der Kontakt von NaOCl mit den immer mehr verwendeten Nickel-Titan-Instrumenten kann zu Erosionen des Feilenmaterials führen.13 Eine signifikante Metallerosion fand bei einer 5%igen NaOCl-Lösung nach 30 Minuten statt. Die Kontaktzeit im Wurzelkanal selbst sollte hierfür nicht ausreichen. Allerdings empfiehlt es sich, bei der Lagerung der Feilen im Clean-Stand, auf das Befüllen desselbigen mit NaOCl zu verzichten.

Chlorhexidin (CHX) besitzt ähnlich hohe antibakterielle Eigenschaften wie NaOCl,14 jedoch keine gewebelösenden Eigenschaften. CHX ist ein Bisguanid, das bereits in niedriger Konzentration Leckagen in Zellbestandteilen der Mikroorganismen verursacht und somit das Zytoplasma und den Mikroorganismus selbst zerstört.15, 16 In der bereits beim NaOCl erwähnten Studie12 konnte eine E. faecalis-Kultur somit in etwa 30 Sekunden wirksam bekämpft werden. Als nachteilig zu erwähnen ist die fehlende gewebeauflösende Wirkung von CHX.17 Damit fehlt dieser Spüllösung eine für die Wurzelkanaldesinfektion wichtige Eigenschaft.

Chelatoren

Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) als Chelator wird verwendet, um den Smearlayer nach maschineller Wurzelkanalaufbereitung zu entfernen. In diesem Biofilm befinden sich Bakterien, Bakterienbestandteile und Debris, der sich während der mechanischen Aufbereitung gebildet hat. EDTA besitzt keine nennenswerte antibakterielle Wirkung,18 eine leichte antimykotische Wirkung soll vorhanden sein.19 Eine sehr gute Wirksamkeit zeigt EDTA jedoch bei der Entfernung des Smearlayers.20 Die Einwirkzeit von EDTA sollte dabei etwa zwei Minuten betragen.21 Längere Einwirkzeiten empfehlen sich aufgrund des potenziellen Erosionsrisikos nicht.22 Der direkte Kontakt von NaOCl zu EDTA verändert nichts an dessen Wirksamkeit. Umgekehrt jedoch wird der gewebelösende und antibakterielle Effekt von NaOCl reduziert.23

Zitronensäure (CA) wird, ähnlich wie EDTA, zur Beseitigung des Smearlayers eingesetzt. In der Klinik findet es meist in einer Konzentration von zehn Prozent Anwendung. CA besitzt in derselben Konzentration wie EDTA eine höhere Wirksamkeit in Bezug auf die Entfernung des Smearlayers.20 Ähnlich wie EDTA verringert es in direktem Kontakt mit NaOCl dessen wirksame Komponenten.23

Wechselwirkungen

Zu den Wechselwirkungen zwischen den Chelatoren und NaOCl wurde im vorangegangenen Abschnitt bereits eingegangen. Durch die Mischung von Chlorhexidin und NaOCl entsteht Parachloranillin, das potenziell kanzerogen ist.24 Klinisch eindrucksvoll zu erkennen ist die durch direkten Kontakt entstehende bräunliche Ausfällung.

Möchte man dennoch beide Spüllösungen verwenden, sollte eine Zwischenspülung mit Natriumchlorid erfolgen, um die vorangegangene Spüllösung vollständig zu entfernen. Eine Notwendigkeit, sowohl NaOCl als auch CHX zu verwenden, besteht zumindest hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung nicht.25 Als Abschlussspülung nach EDTA hat CHX den positiven Effekt, dass, im Gegensatz zu NaOCl, keine Erosionen des Dentins verursacht werden.26

Anwendung

Klassischerweise werden die Spüllösungen mittels dünner Kanülen (27–30G) in den Wurzelkanal verbracht. Empfehlenswert ist die Verwendung von Einmal-Spritzen mit Lüer-Lock, um ein Abspringen der Kanüle, verursacht durch den aufgebrachten Druck beim Spülen, zu vermeiden. Ein Gummistopper, eingestellt auf die Arbeitslänge minus 1 mm, verhindert das ungewollte Überinstrumentieren. Während des Spülvorgangs sollte die Kanüle permanent in Bewegung sein, um ein Verklemmen und damit ein Überpressen der Spüllösung über den Apex hinaus zu vermeiden. Die Fließgeschwindigkeit beträgt ca. 1 ml pro Minute. Insbesondere nach der medikamentösen Einlage ist das Entfernen der selbigen durch alleiniges Spülen häufig mühsam. Die Aktivierung der intrakanalären Spüllösung erleichtert zum einen die Reinigung der Wurzelkanäle und erhöht zum anderen die Effizienz der Desinfektion. Urban et al.27 untersuchten diesen Teilaspekt der Wurzelkanalbehandlung und verglichen in ihrer Studie die Wirksamkeit unterschiedlicher Aktivierungssysteme (Endo Activator, Dentsply Maillefer), Schallaktivierung (EDDY, VDW) und passive Ultraschallaktivierung mit dem manuellen Spülen. Heraus kam, dass die Reinigungswirkung nach apikal abnahm und dass manuelles Spülen der Schall- bzw. Ultraschallaktivierung hinsichtlich Reinigungswirkung und Entfernung des Smearlayers unterlegen war (Abb. 8).

Eine weitere Aktivierungsmöglichkeit der Spülflüssigkeiten ist durch PIPS (Photon Induced Photoacustic Streaming) möglich. Dabei handelt es sich um einen Er:YAG-Laser, der nichtthermische photoakustische Schockwellen erzeugt, welche die Spülflüssigkeit durchlaufen und diese somit aktivieren. Auch diese Methode der Aktivierung erhöht im Vergleich zur reinen manuellen Spülung signifikant die Reinigungswirkung.28 Einzukalkulieren ist der hohe Anschaffungspreis und die dafür notwendige Laserfachkunde.

Fazit für die Praxis

Bei allen durchgeführten Wurzelkanalbehandlungen sollte der chemischen Desinfektion ein besonderes Augenmerk geschenkt werden. Insbesondere bei den Wurzelfüllungen, die auf den ersten radiologischen Blick technisch einwandfrei erscheinen und dennoch eine Symptomatik oder eine Beherdung aufweisen, ist Achtsamkeit geboten. Liegen differentzialdiagnostisch keine weiteren Pathologien (z. B. Längsfrakturen) vor, muss von einer Reinfektion des Wurzelkanalsystems ausgegangen und dieser bei der Revisionsbehandlung Rechnung getragen werden. Das beinhaltet eine ausreichende Menge an Spüllösung, eine ausreichend lange Einwirkzeit, ein abgestimmtes Spülprotokoll unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen sowie eine Aktivierung der Spüllösungen.

Autorentipp

Welches Spülprotokoll empfehlen Sie für die Wurzelkanalbehandlung bei geraden bzw. verzweigten Wurzelkanälen?

Die Basis meines Spülprotokolls bildet Natriumhypochlorit in einer Konzentration von 5 Prozent. Dieses aktiviere ich zur Effizienzsteigerung zusätzlich mit Ultraschall. Direkt vor Obturation der Wurzelkanäle verwende ich zur Entfernung des Smearlayers EDTA 17 Prozent für ca. zwei Minuten. Indikationsabhängig, z. B. bei umfangreichen Osteolysen, schließe ich mein Spülprotokoll mit einer Chlorhexidinspülung ab. Je nach verwendetem Sealer trockne ich die Wurzelkanäle mit 70%igem Isopropanol (Sealer auf Epoxidharzbasis) oder belasse eine Restfeuchtigkeit, indem ich nach Absaugen der Flüssigkeit aus den Wurzelkanälen eine ISO-genormte Papierspitze pro Kanal verwende (biokeramische Sealer).

Das Literaturverzeichnis steht hier zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im Endodontie Journal erschienen.