Endodontologie 22.08.2024

Wurzelkanalanatomie: Visualisierung in der Endodontie

share

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Visualisierung in der Endodontie“ im EJ Endodontie Journal erschienen.

Unser Verständnis von der Anatomie und Morphologie von Zahnstrukturen wird sowohl von den Erkenntnissen konventioneller Röntgenbilder als auch wesentlich von unserer klinischen Erfahrung in der täglichen Praxis bestimmt. Zusätzlich steht uns die moderne digitale Volumentomografie für die Diagnostik und Therapieplanung bei Situationen mit beispielsweise speziellen endodontischen oder chirurgischen Fragestellungen zur Verfügung. In diesem Beitrag werden die Relevanz und Erkenntnisse klinisch etablierter sowie experimenteller Möglichkeiten der Bildgebung für die zahlreichen Variationen der Wurzelkanalanatomie dargestellt. Die hierbei gewonnenen Informationen können unseren Blick für eine differenziertere Beurteilung der anatomischen Strukturen für prä-, intra- und postoperative Zwecke im Rahmen einer endodontischen Therapie schärfen.

Einleitung

Es bleibt für uns als Behandler eine tägliche Herausforderung, neben den typischen, für gewöhnlich zu erwartenden, anatomischen Gesetzmäßigkeiten seltene Wurzelformen und ungewöhnliche Konfigurationen möglichst frühzeitig zu erkennen. Unsere Patienten profitieren davon, wenn wir ihnen den Aufwand und den Schwierigkeitsgrad vor einer Therapie mit den möglichen Risiken darlegen können. Zudem erhöht sich intraoperativ der technische Erfolg für eine strukturierte und effektive Behandlung, wenn sich Zeitbedarf und Materialeinsatz vorab klar definieren lassen. Zur Patientenaufklärung gehört stets das Benennen der Erfolgschancen sowie mögliche den Erfolg bzw. Zahnerhalt limitierende Risiken, wie z. B. die Fraktur eines Wurzelkanalinstrumentes oder das Verursachen einer Perforation.

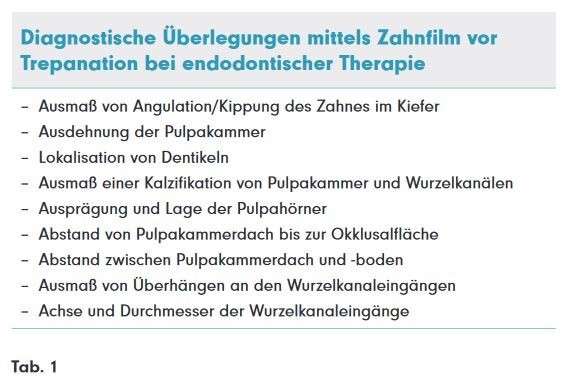

Röntgenologische Diagnostik

Im Rahmen einer ersten Untersuchung mit klinischer und röntgenologischer Diagnostik lassen sich wichtige individuelle Gegebenheiten wie Zahnkippung, Wurzelform, Anzahl und die für den jeweiligen Zahntyp charakteristische Verteilung von Wurzelkanälen prüfen (Tab. 1). Bei mehrwurzligen Zähnen, die womöglich schon vorbehandelt worden sind, kann es diagnostisch von Vorteil sein, für die Einschätzung der endodontischen Behandlung mindestens zwei Zahnfilme mit verschiedenen Projektionswinkeln vorliegen zu haben. Die sehr gute Detailschärfe und hohe Ortsauflösung der Einzelzahnfilme sind hinreichend bekannt. Zusätzliche exzentrische Projektionen (z. B. bevorzugt distal-exzentrisch bei oberen und unteren Molaren) können einen diagnostischen Mehrwert liefern. Ein besonderes Augenmerk sollte auf das Erkennen von ausgeprägten Zahnkippungen im Kiefer in Relation zur übrigen Zahnreihe, der Krümmung des Wurzelkanals ausgehend von der Pulpakammer sowie den apikalen Krümmungen gelegt werden. Abrupte Durchmesserveränderungen des Wurzelkanallumens im mittleren oder apikalen Wurzeldrittel (Abb. 1) sowie iatrogen verursachte Stufen lassen sich sehr häufig bei genauer Betrachtung des Zahnfilmes feststellen. Die genannten anatomischen Besonderheiten können vor allem bei Verwendung digitaler Bildgebungssysteme durch Veränderung der Helligkeits- und Kontrastwerte gut identifiziert werden (Abb. 2).

Für spezifische Fragestellungen bieten moderne Röntgenprogramme bereits voreingestellte Filterfunktionen an, um dem Behandler die Betrachtung zu erleichtern. Das Potenzial der künstlichen Intelligenz gilt in diesem Bereich als sehr vielversprechend. Der Behandler kann technisch unterstützt auf Besonderheiten aufmerksam gemacht werden. Eine korrekte röntgenologische Befundung setzt allerdings die Betrachtung in einem Raum außerhalb des zahnärztlichen Behandlungsarbeitsplatzes mit einer maximalen Umgebungshelligkeit von 100 Lux (entspricht der Raumklasse 5) an einem Befundungsmonitor voraus (Madsack et al. 2014). Äußerst hilfreich erscheint auch der Nutzen einer zweiten Bildebene. Ein modernes digitales OPG kann im Abgleich mit einem Zahnfilm hoher Qualität das Vorhandensein einer periapikalen Läsion verifizieren. Kontrollen hinsichtlich der Pro- oder Regression einer Läsion endodontischen Ursprunges sollten stets möglichst standardisiert mittels Einzelzahnfilm unter Anwendung von Röntgenhaltern erfolgen. Periapikale Reossifikationsprozesse nach endodontischer Therapie benötigen je nach Läsionsgröße mitunter viele Monate, bis von einer vollständigen Heilung gesprochen werden kann. Es wird daher eine jährliche Kontrolle mit Anfertigung eines Zahnfilmes für bis zu vier Jahre empfohlen (European Society of Endodontology 2006).

Intrakoronale und intrakanaläre Diagnostik

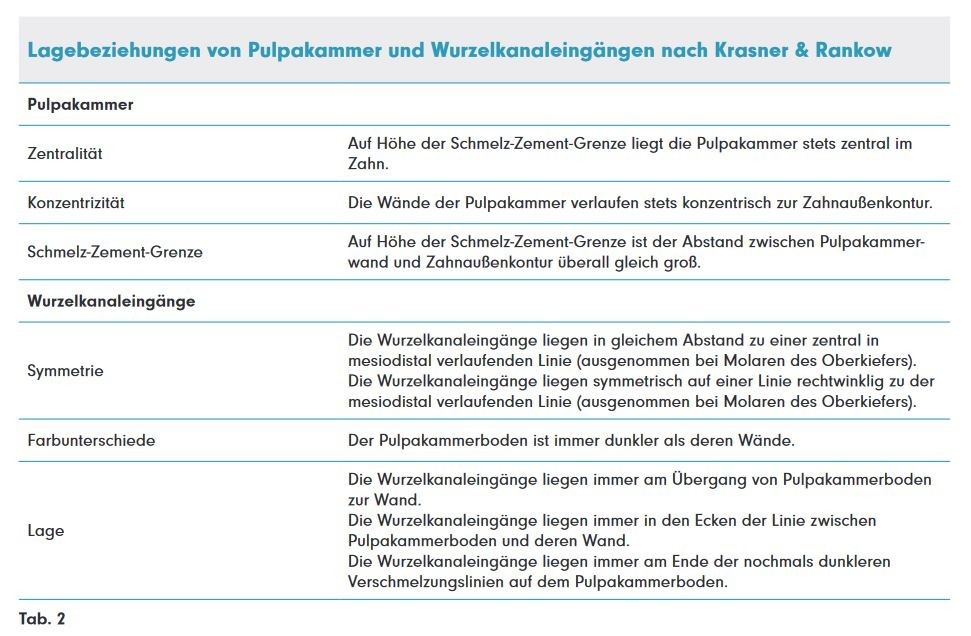

Das Inspizieren der endodontischen Kavität unter dem Dentalmikroskop mit optimaler Ausleuchtung hat wesentlich dazu beigetragen, dass schwer zugängliche oder kalzifizierte Wurzelkanaleingänge häufiger aufgefunden und instrumentiert werden können. Neben einer intrakoronalen Diagnostik, die die Erhaltungsfähigkeit des Zahnes vor der chemomechanischen Präparation der Wurzelkanäle prüft, erscheint es sinnvoll, während der Behandlung eine wiederholte intrakanaläre Diagnostik durchzuführen (Arnold et al. 2013). Unter direkter Sicht durch das Dentalmikroskop lassen sich Dentikel kontrolliert abtragen, bevorzugt mittels (ultra-)schallgestützten Geräten (z. B. Airscaler, KaVo Dental). Am Pulpakammerboden sind oftmals sogenannte Landmarks gut erkennbar (Abb. 3). Sie verbinden die Wurzelkanaleingänge miteinander, sodass entlang dieser Linien ein fehlender Wurzelkanal gesucht werden kann. Sie dienen auch zur Orientierung beim gezielten Abtrag von Dentinüberhängen sowie dem flächigen Abtrag von adhärenten Dentikeln an der Kavitätenwand oder auf dem -boden (Abb. 3). Die Lagebeziehungen von Pulpakammer und Wurzelkanaleingängen wurden von Krasner & Rankow 2004 eingehend beschrieben und lassen sich anhand von Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich Zentralität und Symmetrie klinisch nutzen (Tab. 2). Gestaltet sich das Auffinden von kalzifizierten Wurzelkanaleingängen nach wiederholtem gezieltem Dentinabtrag als weiterhin schwierig, ist es oftmals hilfreich, einen Chelatbildner wie z. B. 17-prozentige EDTA-Lösung für einige Minuten einwirken zu lassen. Das Einfärben des Pulpakammerbodens mit Methylenblau oder Kariesdetektor verstärkt nach erneuter Reinigung der Kavität die Sichtbarkeit von Landmarks, Isthmen und möglichen Wurzelkanaleingängen.

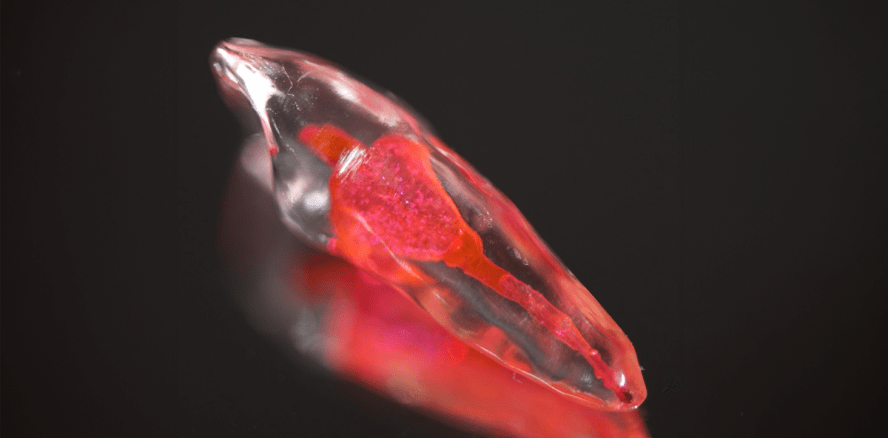

Clearing-Technik

Eine experimentelle Methode, die anatomischen Besonderheiten des endodontischen Systems extrahierter humaner Zähne zu visualisieren, ist die Clearing-Technik (Abb. 4a und b). Sie basiert auf einem Demineralisationsprozess durch Säureeinwirkung (z. B. 5-prozentige Salzsäure), der Einfärbung des Wurzelkanalsystems, der Trocknung der Zahnpräparate in einer aufsteigenden Alkoholreihe (z. B. 50- bis 96-prozentigem Ethanol) und ihrer Überführung in Methylsalicylat zur fotografischen Auswertung. In den 1980er-Jahren wurden auf diese Weise bereits die Anzahl und Morphologien von Wurzelkanälen für die verschiedenen Zahntypen untersucht. Zudem konnten Ramifikationen und Isthmen dargestellt sowie die Häufigkeiten eines apikalen Deltas oder bestimmter Formen und Lokalisationen der apikalen Foramina studiert werden (Vertucci 1984). Die Clearing-Technik wurde in Deutschland vor allem von Holm Reuver perfektioniert (www.transparentmacher.de) und in jüngster Zeit für didaktisch-instruktive Zwecke in endodontologischen Fachkreisen präsentiert. Mit dieser Technik gelingt die hochauflösende Darstellung der Wurzelkanaltopografie in beliebigen Perspektiven und gleichzeitig die Wahrnehmung der untersuchten Wurzel als Volumen (Abb. 5 Video). Die transparenten Zahnwurzelpräparate werden mittels spezieller Fototechnik erfasst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse unterstreichen die Relevanz einer intensiven, hochvolumigen, desinfizierenden und möglichst gewebeauflösenden Spülwirkung im infizierten endodontischen System während und nach chemomechanischer Präparation. Diese experimentelle Art der Visualisierung des Inneren von extrahierten Zahnwurzeln kann uns und z. B. im Beratungsgespräch für einen ähnlichen Fall auch unseren Patienten eine wirklichkeitsnähere Anatomie eines oftmals komplexeren Endodonts vermitteln, als dies mit der täglich zu Verfügung stehenden röntgenologischen zweidimensionalen (2D) Bildgebung gelingt.

„Das Einfärben des Pulpakammerbodens mit Methylenblau oder Kariesdetektor verstärkt nach erneuter Reinigung der Kavität die Sichtbarkeit von Landmarks, Isthmen und möglichen Wurzelkanaleingängen.“

Digitale Volumentomografie (DVT)

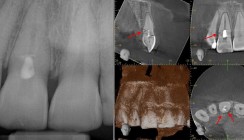

Neben der bereits erwähnten 2D-Röntgendiagnostik steht der Endodontie inzwischen auch die dreidimensionale (3D) Bildgebung mittels DVT zur Verfügung. In der aktuellen S2k-Leitlinie Dentale digitale Volumentomographie werden bei der Anwendung dieser Technologie die diagnostischen Vo-raussetzungen (v. a. eine umfangreiche Basisdiagnostik) genannt und technische Empfehlungen (z. B. die Auswahl eines möglichst kleinen Field of View oder Parameter zur Auflösung) gegeben. Für endodontische Fragestellungen sollte die Aufnahme eine Voxelgröße von mindestens 120 µm liefern können. Zu den Indikationen gehören gemäß der Leitlinie unter anderem eine komplexe Wurzelkanalanatomie, der Verdacht auf Vorliegen einer Perforation sowie externe oder interne Resorptionen. Auch in bestimmten Fällen, in denen wiederholt klinische und konventionelle röntgenologische Befunde nicht zusammenpassen, kann eine 3D-Bildgebung sinnvoll und hilfreich sein. Beispielsweise ist es möglich, dass eine apikale Aufhellung von benachbarten anatomischen Strukturen (z. B. der Crista zygomaticoalveolaris im Oberkieferseitenzahnbereich) oder von einer ausgeprägten Kortikalis im Unterkiefer in der 2D-Aufnahme überlagert wird. Die DVT-Bildgebung erweist sich bei der Detektion von apikalen Läsionen als äußerst präzise. Jedoch ist die verminderte Auflösung der 3D-Diagnostik nicht zu unterschätzen. Während intraorale Röntgensensoren eine Auflösung von 33 Linienpaaren pro Millimeter (Lp/mm; z. B. Xios AE, Dentsply Sirona) erlauben, liefern die meisten DVT-Geräte lediglich bis zu 3 Lp/mm bei einer minimalen Voxelgröße von 80 µm (z. B. Orthophos SL 3D, Dentsply Sirona).

Möglichkeiten der 3D-Visualisierung auf Grundlage eines DVTs

Auf Basis einer DVT-Aufnahme lässt sich die Anatomie des Wurzelkanalsystems mit unterstützender Anwendung spezieller Software hervorheben. Im sog. Endo-Modul der Software SICAT (www.sicat.de) wird dem Behandler der Verlauf der einzelnen Wurzelkanäle angezeigt und somit eindrücklich visualisiert. Es werden bereits vor der Behandlung Krümmungen oder Konfluationen im endodontischen System erfasst und besser einschätzbar (Abb. 6). Dies hat konkrete Auswirkungen auf die Planbarkeit des Behandlungsablaufes, sodass im Vorfeld die Auswahl geeigneter Instrumente, die näherungsweise Bestimmung der Arbeitslängen im Wurzelkanal und auch der zeitliche Umfang festgelegt werden können. Ebenfalls bietet die Software die Möglichkeit, die hohe Ortsauflösung eines Zahnfilmes mit dem 3D-Datensatz des DVTs zu vereinen. Somit profitiert der Behandler von den Vorteilen beider Aufnahmen in einer einzigen visuellen Darstellung.

Mithilfe der Open-Source-Software 3D-Slicer (www.slicer.org) können DICOM-Daten einer DVT-Aufnahme auch in Flächendatensätze überführt werden. Dies ermöglicht die räumliche Darstellung der Strukturen von Zahn und Endodont. Es dient bisher experimentellen Zwecken und weniger einer klinischen Anwendung. Ein klinisch relevantes Tool wäre beispielsweise die verbesserte (im besten Falle automatisierte) Darstellung der Anatomien von Pulpakammer und Endodont, mit denen sich der Behandler schon vor der Trepanation vertraut machen könnte (Abb. 7). Derzeit gibt es für derartige Visualisierungen noch keine kommerziell erhältlichen Softwaresysteme.

Als nächster innovativer Fortschritt in der räumlichen Darstellung von DVT-Aufnahmen gilt die Anwendung der Augmented bzw. Virtual Reality (AR/VR). Mithilfe dieser Technik wird eine DVT-Aufnahme entweder in den freien Raum „projiziert“ und von allen Seiten über den Bildschirm eines mobilen Gerätes (Tablet, Smartphone) betrachtet (AR) oder der Behandler begibt sich mittels einer Spezialbrille in eine vollständig virtuelle Welt, in der das DVT betrachtet werden kann (VR). Diese „holografische“ Art der Visualisierung befindet sich bisher noch in der Testphase und ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Neben dem vorrangigen und vielversprechenden Nutzen in der Lehrdidaktik erlaubt es im klinischen Kontext dem Behandler vorab eine intensive Erfahrung der individuellen Gegebenheiten von Zahn und Endodont (Abb. 8 Video).Um den Lesern ein erstes Beispiel der Anwendung der AR-Technologie zu geben, haben die Autoren das Pulpasystem eines Unterkiefer-Molars in eine entsprechende App geladen. Scannen Sie hierfür den oben stehenden QR-Code (Abb. 9).

Die Flächenrückführung von DICOM-Daten ermöglicht auch den Einsatz der additiven Fertigung (3D-Druck). Es können bestimmte Bereiche von DVT-Aufnahmen ausgewählt und diese experimentell als Kunststoffmodell in beliebiger Vergrößerung gedruckt werden. Hierdurch bieten sich dem Behandler neue visuelle und therapeutische Möglichkeiten. Spezielle Situationen könnten bereits im Vorfeld veranschaulicht und am Modell testweise behandelt werden (Abb. 10). Es können auch (vergrößerte) Modelle als visuell-haptisch erfahrbares Präparat hergestellt werden, um beispielsweise therapeutische Überlegungen bei spezifischen Fragestellungen zu erleichtern (Abb. 11).

Fazit

Die moderne Software-gestützte Bildgebung auf Basis von 3D-Datensätzen hat derzeit vor allem einen didaktisch-instruktiven Nutzen in der Endodontie. Das Potenzial für eine künftige klinische Anwendung insbesondere bei anatomischen Besonderheiten und technisch anspruchsvollen Situationen ist groß. Ein endodontisches System auf Basis eines vorhandenen DVT-Datensatzes mittels Augmented bzw. Virtual Reality (AR/VR) räumlich zu erleben, gelingt bereits heute. Es ist denkbar, dass eines Tages die modernsten kommerziell verfügbaren Bildgebungssoftwaresysteme derartige Visualisierungstools besitzen, damit der Behandler dies z. B. im Rahmen der Patientenaufklärung oder der präoperativen Planung auch klinisch nutzen kann. Trotz der zahlreichen meist experimentellen Möglichkeiten der heutigen Bildgebung spielen im klinischen Alltag abgesehen von der Erfahrung und dem Können des Behandlers immer noch das Wissen von der Anordnung und den typischen Charakteristika der Wurzelkanalanatomien (eines jeden Zahntyps) eine wesentliche Rolle.