Endodontologie 26.02.2024

Die endodontische Zugangskavität: Übersicht anatomischer Strukturen

share

Dieser Beitrag ist unter dem Originaltitel „Die endodontische Zugangskavität“ im EJ Endodontie Journal 4/2023 erschienen.

Wie viel konservativ ist zu konservativ? – Teil 1

Die Endodontie ist die Fachdisziplin innerhalb der Zahnmedizin, welche anatomische Strukturen auf engstem Raum behandelt. Eine ausreichende Übersicht auf eben diesem begrenzten Raum hilft dem/der Behandler/-in sein/ihr Ziel verlässlicher auszumachen. Wie erreicht man nun diese Übersicht? Und wie viel Übersicht ist überhaupt notwendig?

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang der Analogie zu einem Haus bedienen. Soll man vom Dach über unterschiedliche Treppen in den Keller gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu realisieren. Der erste Weg ist der traditionelle Weg (Traditional Access Cavity = TAC). Man entfernt nicht nur einzelne „Ziegel“, sondern das gesamte Dach und achtet darauf, dass man alle Treppeneingänge geradlinig erreicht. Dadurch wird eine sehr gute Übersicht erreicht. Legt man noch zusätzlich eine leichte Divergenz zu den Wurzelkanaleingängen an, wird darüber hinaus Zahnmaterial geopfert, was zulasten der Stabilität gehen könnte. Der zweite Weg ist der konservative Weg (Conservative Access Cavity = CAC). Das Hausdach wird nur so weit entfernt, dass alle Treppeneingänge zu sehen sind. Teile des Hausdaches, welche den Zugang nicht behindern, werden belassen. Das bedeutet, dass die Zugänge zu den einzelnen Wurzelkanälen zum Teil leicht konvergent verlaufen. Der dritte Weg zu den Treppenhäusern beschreibt der ultrakonservative Zugang (Ultra-Conservative Access Cavity = UltraAC), oder auch „Ninja-Access“ genannt. Es werden nur ein paar wenige Ziegel des Daches entfernt, um alle Treppenhauseingänge zu erreichen. Der Begriff „Ninja“ (deutsch: Verborgener) in diesem Zusammenhang ist sehr treffend. Die japanischen Krieger agierten seinerzeit im Verborgenen oder im Dunkeln, und sind für ihre Präzision bekannt.

Der vierte, und in diesem Artikel der letztgenannte Weg, ist die „Truss Access Cavity“ (Truss). Bei diesem Zugang werden die Dachziegel entfernt, die direkt über den vermuteten Treppenhäusern liegen. Dadurch gibt es für jeden Wurzelkanal quasi einen eigenen Trepanationszugang. Zwischen den verschiedenen Zugängen verbleibt ein Steg (Truss, engl.: Binder). Dieser Artikel soll die einzelnen Aspekte Statik, Aufbereitung und Instrumentenfrakturen in diesem Zusammenhang beleuchten und die Frage klären, ob die Anwender/-innen des UltraAC das Verborgene wirklich so präzise behandeln oder dabei im Dunkeln tappen.

Frakturanfälligkeit

Die Zugangskavität soll es dem/der Behandler/-in ermöglichen, den Kavitätenboden vollständig zu inspizieren, und genug Raum schaffen, um übermäßige Spannungen auf die Instrumente zu vermeiden. Gleichzeitig soll das Design so gewählt werden, dass dabei nur so viel Substanz geopfert wird wie nötig. Dieses Minimax-Prinzip dient dem Schutz des Zahnes vor Frakturen, welche ein übermäßiger Substanzabtrag nach sich ziehen könnte. Eine stark extendierte Zugangskavität reduziert die Frakturresistenz des Zahnes.1 Die Frage, die daraus resultiert, ist: Erhöht die CAC/UltraAC die Widerstandsfähigkeit eines Zahnes gegenüber Belastungen? Plotino et al.2 untersuchten den Einfluss der angelegten Trepanationsöffnung auf 160 obere und untere Molaren und Prämolaren hinsichtlich ihrer Frakturresistenz. Dabei unterschied die Gruppe zwischen der traditionellen endodontischen Zugangskavität (TAC), der konservativen endodontischen Zugangskavität (CAC) und der ultrakonservativen endodontischen Zugangskavität (Ninja endodontic cavity (NEC) bzw. UltraAC). Abbildung 1 zeigt die CT-Daten der Studie2 und stellt die drei Zugangsformen gegenüber.

Bezogen auf die Frakturresistenz zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen dem traditionellen gegenüber dem konservativen und dem ultrakonservativen Vorgehen. Bei den beiden zuletzt genannten Zugangsformen wiederum konnte kein Vorteil zugunsten des ultrakonservativen Vorgehens gezeigt werden. Zum gleichen Ergebnis kamen auch Krishan et al.3 in ihrer Studie. Hinsichtlich des Studien-Designs wurde der traditionelle jedoch „nur“ mit dem konservativen Zugang verglichen. Dafür wurden Oberkiefer-Frontzähne sowie Unterkiefer-Prämolaren und Molaren miteinbezogen und verglichen. Im Ergebnis zeigte sich unter anderem, dass der konservative Zugang hinsichtlich der Frakturresistenz Vorteile hat. Aus der reinen Logik heraus kann man sagen, dass je weniger Substanz der Aufbereitung zum Opfer fällt, auch die Anfälligkeit für Frakturen sinkt.4 Eine weitere Steigerung der Resistenz durch das Anlegen einer UltraAC gegenüber dem CAC konnte jedoch nicht gezeigt werden.2 Abbildung 1 bringt uns allerdings direkt zu den nächsten Punkten:

- Lassen sich die Wurzelkanäle durch den minimalen Zugang sicher aufbereiten?

- Wie beeinflusst der geringe Zugang die Frakturanfälligkeit der Instrumente?

- Lassen sich alle Wurzelkanäle durch den minimalen Zugang auffinden?

Lassen sich die Wurzelkanäle durch den minimalen Zugang sicher aufbereiten?

Die Studiengruppe um Moore5 untersuchte den Einfluss von CAC auf die Aufbereitung der Wurzelkanäle. Zu diesem Zweck wurden 18 obere Molaren mittels CT untersucht und die Auswirkungen der Wurzelkanalaufbereitung bei TAC bzw. CAC ermittelt. Aus dem Anteil bearbeiteter Wurzelkanalwand-Anteile wurde die Effizienz der Aufbereitung abgeleitet. Hieraus ergaben sich keinerlei signifikante Unterschiede unabhängig von der Zugangskavität. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Peters et al.,6 die in ihrem Studienmodell die Veränderung der Wurzelkanalmorphologie vor und nach der Aufbereitung mittels Mikro-CT darstellten. Mit ihrer Studie warfen die Wissenschaftler die These auf, dass die Anatomie der Wurzelkanäle mehr Einfluss auf das Aufbereitungsergebnis hat, als die Aufbereitungstechnik selbst. Schlüssig wird dies, überlegt man sich, dass man, zumindest ist das das gängigste Feilendesign, mit runden, schlanken Feilen in sehr individuell unterschiedlich geformten Wurzelkanälen arbeitet. Gestützt wird dies von einer weiteren Studie von Peters et al.7 In dieser Studie konnte zum einen gezeigt werden, dass die gängigen, rotierenden Wurzelkanalinstrumente einen ähnlichen Substanzabtrag untereinander aufwiesen, und zum anderen, dass 35 Prozent der Kanalwände und mehr unberührt blieben. Auch hier war die Anatomie der Wurzelkanäle entscheidender als die Aufbereitungstechnik selbst. Somit scheint die Größe der Zugangskavität zumindest keinen entscheidenden Einfluss auf die Aufbereitung der Wurzelkanäle zu haben.

Wie verhält es sich allerdings mit den Feilen selbst? Ein geradliniger Zugang zum Wurzelkanal bei CAC oder UltraAC ist nicht oder nur selten gegeben. Wie wirken sich die reduzierten Platzverhältnisse auf die Feilen aus?

Wurzelkanalfeilen sind unterschiedlichem Stress ausgesetzt, welcher zur Deformation und schlussendlich zur Fraktur der Feile führen könnte. Durch das Festklemmen der Feile im Wurzelkanal bei gleichzeitig anhaltender Rotation des Feilenschaftes erreicht die Feile ihr elastisches Limit und bricht. Ein zweiter Fraktur-Faktor kann die Ermüdung der Feile durch eine starke Krümmung des Wurzelkanals sein. Im Resultat wird die Feile lokalisiert im Wechsel gestreckt und gestaucht und kann schlussendlich durch Materialermüdung brechen (Cycle fatigue).8 So zeigte auch die Studiengruppe um Sattapan,8 dass bei 378 Feilen in 44,3 Prozent der Fälle die Feilenermüdung ursächlich für die Feilenfraktur war. Pruett et al.9 belegten weiterhin, dass je kleiner der Radius und je stärker die Krümmung, die Gefahr eines Ermüdungsbruches steigt. Kann bei einer CAC die Abweichung eines geradlinigen Zuganges zum Wurzelkanal noch recht moderat ausfallen, so steigt diese Abweichung sehr stark an, je kleiner die Zugangskavität und je dislozierter die einzelnen Wurzelkanäle voneinander entfernt liegen.

Das Finden sämtlicher Wurzelkanäle ist für den/die Behandler/-in nicht immer nur spannende Herausforderung. In vielen Fällen wird das Auffinden der filigrianen Wurzelkanaleingänge deutlich erschwert. Solche Faktoren können beispielsweise Dentinüberhänge, Pulpensteine oder Sklerosierungen sein. Aber auch äußere Gegebenheiten wie die Mundöffnung des Patienten oder eine schlechte Ausleuchtung der gesamten Kavität können das Behandlungsergebnis negativ beeinflussen. Rouhani et al.10 untersuchten die Häufigkeit unbehandelter Wurzelkanäle mittels dreidimensionaler Röntgenaufnahmen. Bei 13,3 Prozent der 772 untersuchten Zähne zeigten sich unbehandelte Wurzelkanäle. Der Großteil der übersehenen Wurzelkanäle, nämlich 71,8 Prozent, entfiel dabei auf den oberen 6er. Zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kamen Costa et al.11 Die Anzahl der in dieser Studie untersuchten Zähne betrug mit 2.294 in etwa dreimal so viel wie bei Rouhani et al.10 Es zeigte sich bei 12 Prozent der 2.294 Zähne mindestens ein nicht behandelter Wurzelkanal. Und auch hier kam dies beim 2. mesiobukkalen Kanal des oberen 6er am häufigsten vor (72 Prozent).

Fallbeispiel

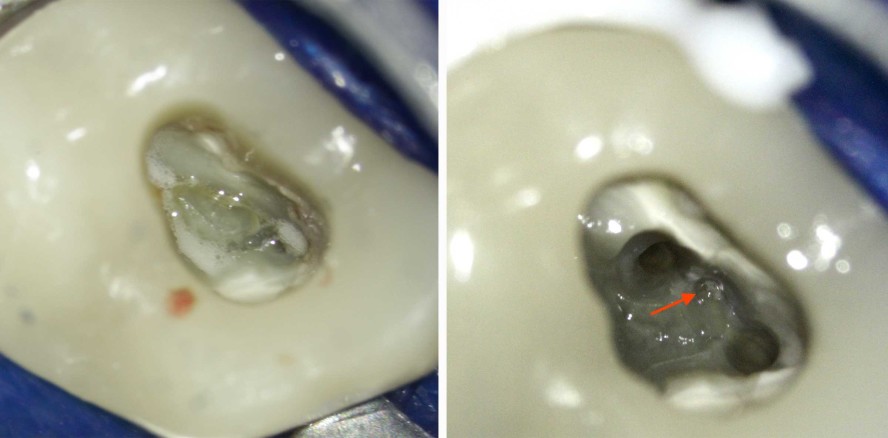

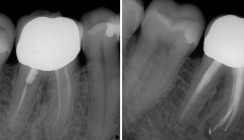

Im Juli dieses Jahres stellte sich eine Patientin mit reizunabhängigen Schmerzen sowie Aufbissbeschwerden an Zahn 17 vor. Die Röntgenaufnahme zeigte eine pulpennahe Füllung mit unauffälligem apikalem Status. Aufgrund der klinischen Befunde leiteten wir die Wurzelkanalbehandlung des Zahnes ein. Nach Darstellung des Pulpencavums zeigten sich Pulpensteine sowie ausgeprägte Sklerosierungen der Wurzelkanäle. Der 2. mesiobukkale Kanal konnte nach vollständiger Entfernung aller Überhänge und Darstellung des Pulpenbodens gefunden und anschließend mechanisch und chemisch aufbereitet werden. Das nach Abschluss der Behandlung angefertigte Röntgenbild zeigt die suffiziente Wurzelfüllung (Abb. 2–5).

Falldiskussion

Selbstverständlich stellt sich im vorliegenden Fall die Frage der Sinnhaftigkeit eines ultrakonservativen Zuganges bezüglich Frakturschonung, da der Zahn bereits mittels einer keramischen Teilkrone versorgt war. Dennoch möchte ich kurz auf zwei bis drei bereits erwähnte grundsätzliche Aspekte der Zugangskavität eingehen.

Der von mir angelegte Zugang wurde so weit extendiert, dass ich die Wurzelkanäle sicher finden und aufbereiten konnte. Ein kleinerer Zugang wäre, trotz der sehr guten Mitarbeit der Patientin, alleine aufgrund der Position des 7er unpraktisch gewesen. Zur substanzschonenden Präparation des Pulpenbodens kamen langschaftige Rosenbohrer zum Einsatz (H1SML-Bohrer, Komet). Trotz des schlanken Designs wäre bei einem ultrakonservativen Zugang die Sicht eingeschränkt und die notwendige Angulation der Instrumente zum gezielten Abtragen des Dentins kaum zu realisieren. Die starke Sklerosierung der Wurzelkanäle selbst stellte bereits eine hohe mechanische Belastung für die eingesetzten Nickel-Titan-Instrumente dar. Ein ultrakonservativer Zugang hätte den zyklischen Stress auf die Feilen zusätzlich erhöht.

Anwender/-innen der ultrakonservativen Technik mögen nun argumentieren, dass es für die von mir aufgezählten Nachteile auch praktikable Lösungen gibt. Der erhöhte Stress auf die Feilen kann zum Teil durch mehrmaligen Austausch der Feilen kompensiert werden. Die Darstellung des Wurzelkanalbodens hätte auch mit ultraschallbetriebenen K-Feilen oder Diamanten durchgeführt werden können. Und letztendlich würde die Keramik durch einen kleineren Zugang eventuell mehr geschont (abhängig von Kühlung, eingesetztem Diamanten und Umdrehungszahl).

Grundsätzlich funktioniert eine eingesetzte Technik bei dem/der einen Behandler/-in besser oder weniger gut als in den Händen eines/einer anderen Behandlers/-in. Schlussendlich stellt sich für mich nicht die Frage, ob die Technik angewendet werden kann, sondern vielmehr, warum sie zur Anwendung kommen sollte. Studien zeigen, dass es keinen signifikanten Unterschied der Frakturanfälligkeit zwischen dem konservativen sowie dem ultrakonservativen Zugang zu geben scheint, welches das Hauptargument der Anwender/innen ultrakonservativer Techniken ist. Ist die persönliche Herausforderung Grund genug, die damit einhergehenden Nachteile für den Patienten zu rechtfertigen?

Neben den Ninja haben auch die Kamikaze ihren Ursprung in der japanischen Kultur. Ob die Anwender/-innen der ultrakonservativen Technik nun präzise Ihren Auftrag erfüllen oder sich ohne zu Überlegen ins Gefecht stürzen, ist in manchen Fällen wahrscheinlich nur ein schmaler Grat.

Eine Literaturliste steht hier zum Download für Sie bereit.