Endodontologie 27.08.2015

Zwei tunnelierte Füllungen

share

Die minimalinvasive Füllungstherapie verfolgt das Ziel, bei der Kariesversorgung die unbetroffene, gesunde Zahnhartsubstanz maximal zu erhalten. Obwohl wir heute mit den schmelz-/ dentinadhäsiven Restaurationsmaterialien die Möglichkeit haben, unter Verzicht auf althergebrachte Präparationsformen auszukommen, werden üblicherweise die vorhandenen Möglichkeiten wenig ausgeschöpft. Geht es um die Approximalkaries, wird in der überwiegenden Zahl der Fälle die klassische „Tortenstückpräparation“ unter Verlust der approximalen Randleiste durchgeführt. Zu gering scheinen die wirtschaftlichen Anreize, es anders zu machen. Im hier beschriebenen Fall wird eine alternative Behandlungstechnik vorgestellt.

Der Mehraufwand ist offensichtlich: Wer so wenig wie möglich gesunde Zahnsubstanz entfernen will, braucht ein darauf abgestimmtes Instrumentarium und muss unter anderem wegen deutlich häufigerer Instrumentenwechsel auch mehr Zeit aufwenden. Da es nicht zur Strategie der Minimalinvasivität gehört, sich die Sicht uneingeschränkt „freizubohren“, ist eine gewisse Übung erforderlich. Die ungünstigen Sichtbedingungen erschweren es, die Karies sicher zu entfernen und andererseits die Kontrolle bei der Erstellung randdichter Füllungen ohne Lufteinschlüsse zu behalten.

Fallbeispiel

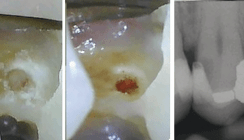

Der folgende Fall zeigt die typische Situation einer Zahnzwi- schenraumkaries, welche zwei Zähne eines Kontaktpunkt- bereiches betrifft. Bei intakten Okklusionsflächen schimmern bereits die Defekte dunkel aus der Tiefe der Prämolaren hervor (Abb. 1). Nach Kofferdamlegung werden mit einem Fissurendiamanten die ersten Sondierungsbohrungen durchgeführt (Abb. 2). Diese dürfen nicht zu nah an der approximalen Randleiste liegen, um deren Fraktur bei weiterem Vorgehen zu vermeiden. Die Bohrung soll einen ersten Eindruck zur Lage und Ausdehnung der Karies ermöglichen. Vor Exkavation wird der Approximalraum durch ein gefaltetes Stahlmatrizenband separiert (Abb. 3). Ich beginne dann stets mit kleinen Rosenbohrern, und wähle entsprechend der Defektgröße anschließend größere. Je nach Erfordernis muss parallel die Bohrung mittels Diamantschleifer erweitert werden.

Naturgemäß stellt sich die Karies nach allen Seiten unter sich gehend dar. Bei der minimalinvasiven Füllung gilt es, die umliegende gesunde Zahnhartsubstanz zu erhalten. Um mittels Rosenbohrer die Karies in Gänze auszuräumen, bedarf es einer größeren Auswahl unterschiedlicher Größen, Schaftformen und -längen. Hervorzuheben wäre hier ein mit 15 Millimetern äußerst langschaftiger, elastischer (Müller-)Rosenbohrer (Drux, Gummersbach; Abb. 4). Dieser ermöglicht das Arbeiten, ohne dass der Kopf des Winkelstückes im Wege steht. So kann durch flaches Anlegen kariöses Dentin unter der zu erhaltenden okklusalen Schmelzdecke entfernt werden.

In Richtung des Approximalraumes wird mit langschaftigen, kleinen, diamantierten Kugeln eröffnet. Das doppelt gelegte Stahlmatrizenband sichert hier den Nachbarzahn vor unerwünschter Touchierung. Da ein sicheres Abklären ob der ungünstigen Sichtbedingungen schwerfällt, sollte zur Rezidivvermeidung darauf geachtet werden, nicht zu wenig Substanz zu entfernen.

In Fällen wie diesen eignen sich bleitote Matrizen eher weniger, da sie leicht knicken. Deshalb kommen konventionelle Tofflemire Matrizen zur Anwendung. Gern verwende ich eine antimikrobielle Maßnahme in Form einer Ozonanwendung (Ozon DTA) und einer Kavitäten- toilette mit Chlorhexidindigluconat 2%-ig. Selektives Ätzen von Schmelz und Dentin ist in derartigen Kavitäten kaum möglich. Um sicherzustellen, überhaupt alle relevanten Oberflächen erreicht zu haben, sollte das Phosphorsäuregel in die Kavität fließen können oder mit der Mikrobürste verteilt werden. Separat erreichbarer Schmelz wird zur Haftverbesserung für 30 Sekunden sowie die gesamte Kavität für höchstens zehn Sekunden geätzt. Da bei diesen Defektgrößen die Kontrolle schwerfällt, verwende ich dennoch ein selbstkonditionierendes Bondingsystem (Scotchbond Universal, 3M ESPE, Seefeld). Sollte ein Bereich der zu konditionierenden Oberfläche nicht von der Säure benetzt gewesen sein, kann das saure Bond auch ohne Vorarbeit den Verbund zu Schmelz und Dentin herstellen. Nach Applikation und Verstreichen der Einwirkzeit (welche ich immer großzügig bemesse), wird gründlich aber sanft verblasen, um Nester zu beseitigen und die Lösungsmittel zu verdunsten. Zu vermeiden sind Situationen, in denen derart minimalinvasiv präpariert wird, dass die anschließende Versorgung nicht mehr ordnungsgemäß erfolgen kann, sei es, weil die Übersicht fehlt, oder das Instrumentarium nicht mehr in der Kavität verwendbar ist. Eine konventionelle Mikrobürste ist häufig zu groß. Abbildung 9 zeigt die Applikation von Scotchbond Universal mittels feinerem Mikroapplikator „Apply Tip fein“ (Hager & Werken, Duisburg).

Ebenfalls mit einem Apply Tip bringe ich die erste dünne Kompositschicht in Form von Flow (Filtek Supreme XTE Flowable, 3M ESPE) auf. Es folgen mehrere Inkremente Filtek Supreme XTE, welche direkt auf dem Kugelstopfer haftend in die Kavitäten eingebracht werden. Dieses rein nanogefüllte Komposit lässt sich sehr angenehm an der Zahnsubstanz applizieren, ohne dabei am Füllinstrument zu kleben. Der sensibelste Teil dabei ist das Erstellen der neuen Approximalwand. Das Inkrement muss so groß sein, dass die gesamte Wand mit diesem erstellt werden kann, da man sonst die Kontrolle über blasen-, stufen- und spaltenfreies Einbringen verliert. Mit einem kleinen gegebenenfalls individualisierten Kugelstopfer (Abb. 10) muss deshalb sorgfältig und ausdauernd konditioniert werden, das Material dabei gegen die Matrize hin- und herbewegt werden, um alle Räume sicher zu füllen. Denkbar wäre auch das Benetzen des Inkrementes mit einem Flowtropfen. Dabei besteht jedoch die Gefahr des „Vermanschens“ und der unkontrollierbaren Lösung vom Untergrund. Bewusst muss einem der ungünstige C-Faktor (Verhältnis zwischen gebundener und ungebundener Oberfläche) sein. Deshalb sind die Inkremente möglichst klein zu wählen und dünn nach allen Seiten zu kondensieren. Die Okklusionsfläche selbst wird in Form einer funktionellen anatomischen Kaufläche gestaltet.

Fazit

Mit der beschriebenen Technik ist es möglich, Zahnzwischenraumkaries unter maximaler Erhaltung der gesunden Zahnhartsubstanz nachhaltig zu behandeln.