Endodontologie 28.02.2011

Grenzen der endodontischen Zahnerhaltung

share

Im Rahmen der zahnärztlichen Therapie kommt der Behandler immer wieder an den Punkt, an dem die Frage zu klären ist, ob ein Zahn erhalten werden kann oder ob die Extraktion und der nachfolgende Ersatz nicht doch die einzige Möglichkeit der Behandlung darstellen. Die Möglichkeiten und auch die Richtlinien sollen hier im Detail erläutert werden.

Eine endodontische Behandlung kann nie isoliert betrachtet werden, sondern muss stets im Kontext des vorliegenden Falles als multidisziplinärer Prozess gesehen und geplant werden. Es besteht daher die dringende Notwendigkeit, die Therapie vor dem Hintergrund des Allgemeinzustandes des Patienten zu planen. So ist die Therapie im Einzelfall auch mit weiteren Kollegen abzustimmen, meist also dem Allgemeinmediziner, dem Internisten oder auch dem Kardiologen.

Ebenso sollten die restaurative und parodontale Diagnostik in die Behandlungsplanung einfließen. So ist hier aufgrund des Zerstörungsgrades oft auch eine oralchirurgische Therapie, z.B. eine chirurgische Kronenverlängerung notwendig, um später eine Restauration zu ermöglichen. Hinsichtlich der Restauration sollten auch prothetische Aspekte berücksichtigt werden. So kann festgehalten werden, dass eine ausschließlich endodontische Betrachtungsweise nicht sinnvoll ist, da sie weder der Behandlungssituation noch dem Patienten gerecht wird. Diese Tatsache muss vor der Behandlung im Rahmen der zahnärztlichen Aufklärung mit dem Patienten besprochen werden.

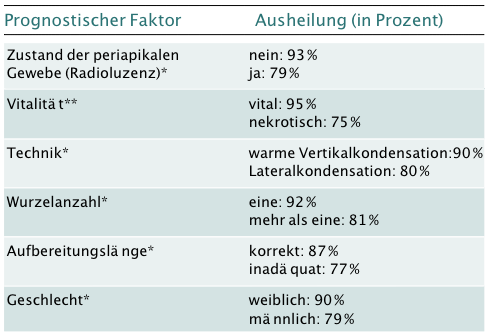

Tab. 1: Einfluss ausgewählter prognostischer Faktoren auf die Ausheilungsrate vier bis sechs Jahre nach erfolgter endodontischer Initialtherapie (*Farzaneh et al. 2004, **Friedman et al. 2003).

Die Ursachen für endodontische Misserfolge von Wurzelkanalbehandlungen sind primär prothetischer (59,4%) und parodontologischer (32%) Natur, die endodontischen Ursachen hingegen sind relativ gering (8,6%) (Vire et al., 1991). Betrachtet man die prognostischen Faktoren für den Langzeiterfolg endodontischer Behandlungen aus den Toronto-Studien (Friedman et al., 2003, Farzaneh et al., 2004), so spielen die in Tabelle 1 aufgeführten Faktoren eine wesentliche Rolle.

Bei der Aufklärung des Patienten sollte auch die Erfolgsprognose erwähnt werden. So zeigt die Behandlung eines vitalen pulpitischen Zahnes ohne vorliegende apikale Läsion eine Erfolgsquote von mehr als 96% nach acht bis zehn Jahren. Devitale Zähne mit apikaler Läsion hingegen zeigen lediglich in 86% aller Fälle eine Ausheilung der knöchernen Destruktion, bei korrekter Länge der Wurzelkanalfüllung ca. 92%.

Revisionsbehandlungen bei vorliegender apikaler Läsion zeigen dagegen nur eine Erfolgsrate von 62% (Sjögren et al., 1990). Als Erfolgsfaktoren spielen sowohl die korrekte Bewertung der parodontologischen und prothetischen Prognosen sowie sonstiger Kontraindikationen als auch die Abschätzung von endodontischen Risikofaktoren im Verhältnis zur fachlichen Qualifikation des Behandlers in dem „State of the Art“ der endodontischen Therapie eine Rolle. Bei Erfolgsquoten von mehr als 95% lässt sich schon von einer gewissen Vorhersagbarkeit des Therapieerfolges sprechen.

Als Faktoren, die in den letzten Jahren die endodontische Therapie verbessert und somit die Grenzen zugunsten des Machbaren verschoben haben, gelten vor allem das digitales Röntgen, die endometrische Längenbestimmung, die Verwendung von Nickel-Titan-Instrumenten zur maschinellen Aufbereitung, die Nutzung des Operationsmik-roskops, Verwendung von endodontischen Sonotroden (schall-/ultraschall-betrieben), die Verfügbarkeit spezieller Spülkanülen, die dreidimensionale Darstellung von Zähnen und Defekten mittels Micro-CT und digitalem Volumentomogramm, das Aufkommen einfacher Warmfülltechniken sowie die Möglichkeit zur Verwendung bioaktiver Füllmaterialien wie Mineraltrioxidaggregat (MTA).

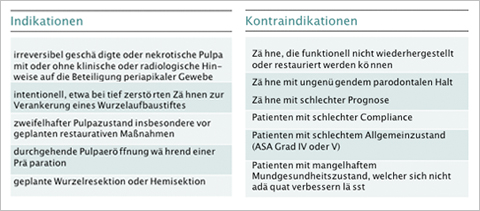

Tab. 2: Indikationen zur Wurzelkanalbehandlung (Quelle: Konsenspapier der Europäischen Gesellschaft für Endodontie 1994). Tab. 3: Kontraindikationen zur Wurzelkanalbehandlung (Quelle: Konsenspapier der Europäischen Gesellschaft für Endodontie 1994).

Trotz des Verschiebens von Grenzen in der Endodontie durch moderne Instrumente und Methoden bleiben auch Fälle im Grenzbereich von Indikation (Tab. 2) und Kontraindikation (Tab. 3), welche einer genauen Analyse durch alle an der Behandlung des Falles beteiligten Fachdisziplinen bedürfen.

1. Wo liegen die Grenzen der endodontischen Zahnerhaltung?

Primär liegen die Grenzen im Randbereich zwischen Indikation und Kontraindikation und betreffen alle am Fall direkt beteiligten Fachdisziplinen. Die Grenzbereiche können klar im Bereich der formulierten Kontraindikationen gefunden werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die formulierten Kontraindikationen stets vor dem aktuellen Kenntnisstand und der beteiligten Fachgebiete bewertet werden. Die Grenzbereiche liegen aber auch dort, wo wegen des hohen Schwierigkeitsgrades der nicht spezialisierte Kollege mit Standardinstrumentarium und klassischen Techniken dem Misserfolg ausgeliefert ist. Somit können die Grenzen der Endodontie in klar umrissene Aspekte unterteilt werden.

1.1 Allgemeinmedizinisch bedingte Grenzen

Die American Society of Anaestesiologists (ASA) teilt den Gesundheitszustand von Patienten in fünf Grade ein. Das Konsenspapier der ESE sieht für die ASA-Grade III bis V folgende Behandlungen vor:

ASA Grad III: Patient mit schwerwiegender Systemerkrankung, die seine Aktivitäten einschränkt, aber diese nicht völlig ausschließt.

Empfehlung: strikte Modifikation der Therapie, Stressreduktion und ärztliches Konsil haben Priorität.

ASA Grad IV: Patienten mit schwerer systematischer Erkrankung, die seine Aktivitäten einschränkt und eine konstante Lebensbedrohung darstellt.

Empfohlen: Notfallversorgung in der zahnärztlichen Praxis, stationäre Aufnahme für anstrengende, ausgewählte Behandlung. Ärztliche Konsultation dringend erforderlich.

ASA Grad V: Moribunder Patient, dessen Überleben in den nächsten 24 Stunden mit und ohne OP infrage gestellt

ist (Behandlung im Krankenhaus auf

lebensunterstützende Maßnahmen beschränkt).

Zudem kommen als allgemeinmedizinische Einschränkungen geistig behinderte Patienten hinzu, wenn etwa die Behandlung in Narkose erfolgen muss und die endodontische Therapie nicht in einer Sitzung mit guter Prognose erfolgen kann. Ebenso gelten Einschränkungen für hoch infektiöse Patienten, wenn kein ausreichender Selbstschutz gewährleistet werden kann.

1.2 Allgemeine Grenzen

Hier gelten nichtkooperative Patienten oder Patienten, bei denen eine Compliance im Rahmen der Initialtherapie nicht hergestellt werden kann, als Grenzfälle. Ebenso gelten diese Grenzen für Patienten mit mangelhaftem Mundgesundheitszustand und unzureichender Mundhygiene, bei welchen diese nicht innerhalb eines adäquaten Zeitrahmens verbessert werden kann.

1.3 Systembedingte Grenzen

Sind Zähne aus parodontologischen Gründen nicht erhaltungswürdig (z.B. tiefe Knochentasche, mit Furkationsbeteiligung und ungünstiger parodontologischer Prognose), so ist dies vor Behandlungsbeginn zu klären und eine endodontische Therapie abzulehnen.

Zähne, die aus prothetischen Gründen nicht erhaltungsfähig oder erhaltungswürdig sind (z.B. tiefe Höckerfraktur, bei der auch oralchirurgisch die Frakturgrenze nicht adäquat freigelegt werden kann, sodass die Präparationsgrenze korrekt zu fassen ist und eine hinreichende biologische Breite erzielt werden kann) oder auch eine vorhandene Zahnfraktur stellen Kontraindikationen dar, wenn der Zahn als Pfeiler statisch nicht mehr tragfähig ist.

Ist ein Zahn im Rahmen der prothetischen Gesamtplanung nicht erhaltungswürdig, beispielsweise ein zerstörter Weisheitszahn ohne Antago-nist, so ist eine endodontische Therapie nicht mehr angezeigt.

Zähne, die aus chirurgischen Gründen nicht erhaltungswürdig sind, beispielsweise wenn eine notwendige endo-chirurgische Intervention zu einem Verlust der prothetischen oder parodontologischen Behandlungswürdigkeit führen würde oder anatomische Probleme den Erfolg der gebotenen endo-chirurgischen Maßnahme in Zweifel ziehen würden, stellen ebenfalls keine Indikation für eine Wurzelkanalbehandlung dar.

1.4 Anatomisch und technisch bedingte Grenzen

Liegt ein Missverhältnis zwischen anatomischen Variabilitäten und technischen Fähigkeiten oder Möglichkeiten vor, beispielsweise bei Wurzeln mit einem extremen Krümmungsgrad oder Krümmungsverlauf oder auch hoch komplexe Wurzelkanalkonfigurationen oder seltene Strukturvarianten sowie ein offener Apex, kann möglicherweise kein adäquates Ergebnis erzielt werden.

Eventuelle intraoperative Probleme, die mit den zur Verfügung stehenden Fähigkeiten oder Möglichkeiten nicht gelöst werden können, etwa Stufenbildung bei der Aufbereitung gekrümmter Wurzelkanäle, Via falsa oder Strip-Perforationen, frakturierte Instrumente oder die Entfernung von Wurzelaufbaustiften, stellen ebenfalls eine klare Grenze der Behandlung dar.

1.5 Pathologisch bedingte Grenzen

Hierzu zählen entsprechende Veränderungen der Zahnhartsubstand, die einen Behandlungserfolg nach endodontischer Therapie fraglich erscheinen lassen oder ihn gar völlig ausschließen. Dazu zählen beispielsweise Vertikalfrakturen, Horizontalfrakturen sowie interne und externe Resorptionen. Während Vertikalfrakturen nahezu immer die Extraktion des betroffenen Zahnes nach sich ziehen, können Horizontalfrakturen je nach Lage und Beschwerdebild im günstigsten Fall zu einem Erhalt des betroffenen Zahnes führen. Interne Resorptionen können teilweise je nach Ausdehnung endodontisch therapiert werden, externe Resorptionen erfordern in jedem Falle eine chirurgische Intervention.

1.6 Wirtschaftliche Grenzen

Ist der Patient nicht gewillt, die Kosten für die Gesamtbehandlung zu tragen, so kann die Behandlung nicht durchgeführt werden. Allerdings ist diese Indikation aus ärztlicher oder zahnärztlicher Sicht besonders bei fehlender Alternativbehandlung als kritisch einzustufen. Wenn das zahnmedizinische Behandlungskonzept nicht konform ist mit dem Sozialsystem, so muss eine endodontische Therapie ebenfalls abgelehnt werden.

Allerdings ist zu beachten, dass die Behandlung von Molaren aus zahnmedizinischer Sicht kritisch zu beurteilen ist. Im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung daher nur dann angezeigt, wenn damit eine geschlossene Zahnreihe erhalten wird, eine einseitige Freiendsituation vermieden werden kann oder der Erhalt von funktionstüchtigem Ersatz möglich wird. Generell muss jedoch die Aufbereitbarkeit und die Möglichkeit der Füllung des Wurzelkanals bis zur Wurzelspitze oder zumindest in

deren Nähe gegeben sein. Eine nur in Teilen des Wurzelkanals durchgeführte Wurzelkanalbehandlung wird abgelehnt.

2. Klinische Behandlungsfälle

Anhand verschiedener Situationen wird nachfolgend aufgezeigt und diskutiert, welcher Lösungsansatz mit dem Patienten besprochen und schließlich gewählt wurde.

2.1 Nicht darstellbare Wurzelkanäle

Dieser Aspekt stellt ein sehr häufiges Problem in der zahnärztlichen Therapie dar. Insbesondere bei überkronten Zähnen führt die nachfolgende Bildung von Reizdentin zu einer massiven Verengung von Pulpakavum und Wurzelkanälen, sodass ohne optische Vergrößerungshilfen wie etwa Operationsmikroskop das Auffinden und die Darstellung der Wurzelkanäle kaum möglich ist, meist jedoch einen nicht unerheblichen Verlust an Zahnhartsubstanz mit sich bringt. Bei der Behandlung sollte immer berücksichtigt werden, ob Beschwerden oder Schmerzen vorliegen, eine röntgenologische Veränderung des Parodonts erkennbar ist und welche weitere Versorgung geplant ist (Abb. 1–3).

Im folgenden Beispiel wird der Behandlungsfall einer 51-jährigen Patientin vorgestellt. Aufgrund der Aussage der Patientin wollte der Hauszahnarzt eine Wurzelkanalbehandlung an Zahn 46 durchführen, klärte die Patientin jedoch auf, dass anhand des Röntgenbildes eine Fraktur der Wurzel erkennbar sei und die Wurzelkanalbehandlung daher keinen Sinn mache. Nach entsprechender Beratung und zahnärztlicher Untersuchung fand sich jedoch weder eine erhöhte Lockerung des Zahnes noch eine erhöhte Sondierungstiefe als mögliche Anhaltspunkte für eine Wurzelfraktur. Daher wurde die Wurzelkanalbehandlung vorgenommen und die Patientin aufgeklärt, dass aufgrund der massiven Reizdentinbildung in den Wurzelkanälen ein Operationsmikroskop zum Einsatz kommen würde. Bei der Trepanation und Wurzelkanalsuche konnten jedoch nur drei Kanäle dargestellt werden, ein zweiter distaler Wurzelkanal konnte auch im Rahmen einer weiteren Suche per OP-Mikroskop (Zeiss OPMI pico, Zeiss, Oberkochen) an einem weiteren Behandlungstermin nicht dargestellt werden. Die endometrische Längenbestimmung ergab eindeutige Werte für alle drei aufbereitbaren Kanäle, wodurch der Verdacht der Fraktur widerlegt werden konnte und als Fehlinterpretation gedeutet werden muss. Somit wurde die Patientin dahingehend aufgeklärt, dass aufgrund fehlender Symptomatik sowie der Abwesenheit klinischer Entzündungszeichen und röntgenologischer Unauffälligkeit im Sinne der Substanzschonung auf die weitere Suche des distalen Wurzelkanals verzichtet würde und somit lediglich die drei vorhandenen Kanäle obturiert würden. Aufgrund der Tatsache, dass der Zahn lediglich eine klassische, gering ausgedehnte Zugangskavität aufwies, erfolgte die Restauration ausschließlich mit einer okklusalen Kompositfüllung. Eine Überkronung des Zahnes wurde wegen der ausreichend vorhandenen Restzahnhartsubstanz nicht in Betracht gezogen.

2.2 Hindernisse im Wurzelkanal

Hindernisse im Wurzelkanal lassen sich adäquat nur mithilfe des Operationsmikroskops entfernen. Im Folgenden sind zwei Behandlungsfälle dargestellt, die den Weg zum Wurzelkanal blockierten. Im ersten Fall ist ein Behandlungsfall eines 54-jährigen Patienten dargestellt, welcher sich wegen persistierender Beschwerden an Zahn 37 nach einer vor vier Jahren alio loco erfolgter Wurzelkanalbehandlung vorstellte. In der Röntgenerstaufnahme ist ein frakturiertes Instrument im mesiobukkalen Wurzelkanal zu erkennen. Der Patient wurde vom Vorbehandler nicht über die Fraktur aufgeklärt. Nach der erfolgten Aufklärung über die eingeschränkte Prognose des Zahnes wurde jedoch der Versuch unternommen, das frakturierte Instrument darzustellen. Nach Schaffung einer entsprechenden Zugangskavität war es möglich, das frakturierte Instrument unter dem OP-Mikroskop im Kanal zu erkennen und per Ultraschall (Piezon Master 600, EMS, Nyon, Schweiz) zu lockern, sodass es sich schließlich frei im Wurzelkanal bewegte und entfernen ließ. Nach erfolgter Aufbereitung und medikamentöser Einlage mit Kalziumhydroxid (Calxyl, OCO, Dirmstein) war der Patient binnen drei Tagen beschwerdefrei und der Zahn konnte eine Woche später obturiert werden. Die nach zwei Jahren erfolgte Röntgenkontrollaufnahme zeigt eine völlige Ausheilung

der apikalen Situation (Abb. 4–7).

Im anderen Fall stellte sich ein 43-jähriger Patient aufgrund persistierender Beschwerden nach einer vor vier Jah-ren alio loco erfolgten Wurzelkanalbehandlung an Zahn 25 vor. Der Zahn zeigte klinisch einen Lockerungsgrad I und zeigte Perkussionsschmerzen. Röntgenologisch ist eine ausgedehnte periradikuläre Knochendestruktion an Zahn 25 zu erkennen, ebenso verbreiterte Parodontalspalten an allen Wurzeln des Zahnes 26, worüber der Patient ebenfalls aufgeklärt wurde. Aufgrund der Tatsache, dass der Patient beruflich sehr stark eingespannt war und keine Beschwerden an Zahn 26 aufwies, wurde jedoch zunächst allein die Behandlung des Zahnes 25 geplant. Nach erfolgter Aufklärung über die Risiken bei der Entfernung eines Stiftaufbaus wurde zunächst die Krone entfernt. Nach zirkulärer Freilegung des Radix-Ankers konnte dieser schließlich per Ultraschallinstrument gelockert und entfernt werden. Die Röntgenaufnahme zeigte zudem, dass ein zweiter Wurzel-kanal vorhanden ist, welcher aufgrund der nicht erfolgten Aufbereitung als Ursache für die Persistenz der Beschwer-den ausgemacht werden konnte. Nach einer einwöchigen medikamentösen Einlage mittel Kalziumhydroxid (Calxyl) erfolgte die Obturation (AH Plus/Guttapercha), wobei im palatinalen Kanal ein ebenfalls obturierter Lateralkanal imponiert. Die röntgenologische Kontrolle nach prothetischer Restauration mittels einer Krone drei Monate nach erfolgter Obturation zeigt eine beginnende Knochenheilung (Abb. 8–10).

2.3 Perforationen

Perforationen stellen je nach Ausdehnung und Lage eine schwer kalkulierbare Situation mit eingeschränkter Vorhersagbarkeit dar. Wichtig ist hier die Möglichkeit zur Schaffung eines adäquaten Zugangs, damit ein adäquater Perforationsverschluss möglich ist. Die Nutzung eines OP-Mikroskops ist hierfür unabdingbare Voraussetzung. Ein wichtiger prognostischer Faktor ist zudem das Alter der Perforation. So zeigt eine frische Perforation, welche sofort versorgt worden ist, eine viel bessere Prognose als eine schon lange bestehende, etwa nicht erkannte Perforation, welche bereits zu einer chronischen Entzündung geführt hat.

Im folgenden Fall ist ein Behandlungsfall geschildert. Die 27-jährige Patientin stellte sich mit persistenten Schmerzen vor. Dabei wurde die Perforation an Zahn 46 zunächst unter dem OP-Mikroskop dargestellt. Nach der Aufbereitung der Wurzelkanäle wurden diese warm vertikal obturiert, im distalen Kanal erfolgte die Obturation bis unterhalb der Perforation (siehe Röntgenkontrollaufnahme). Dann wurde die Perforation mittels MTA (Dentsply, Konstanz) verschlossen (Abb. 11–13).

2.4 Insuffiziente Wurzelkanalfüllung

Kommt es aufgrund einer insuffizienten Wurzelkanalaufbereitung und Obturation zu einem Ausbleiben einer Heilung oder gar einer akuten Exazerbation, so kann eine inkorrekte Länge der Wurzelkanalfüllung oder ein nicht gefundener Wurzelkanal die Ursache sein. Als problematisch erweist sich oft eine Kronen- oder Teleskopversorgung, da hier die ursprüngliche Anatomie nicht mehr erkennbar ist und im Falle einer Teleskopversorgung der Zugang problematisch sein kann, gilt es doch in den meisten Fällen, die Restauration dauerhaft oder zumindest temporär zu erhalten.

Im ersten Behandlungsfall stellte sich ein 66-jähriger Patient vor, welcher vor der Neuanfertigung von prothetischem Ersatz eine Revision der insuffizienten Wurzelkanalfüllung an Zahn 33 benötigte. Die Röntgenerstaufnahme zeigt eine periapikale Läsion. Ursache hierfür war ein zweiter vestibulär gelegener Wurzelkanal, der im Rahmen der ersten endodontischen Behandlung alio loco nicht dargestellt wurde. Aufgrund der Teleskop-Versorgung war der Zugang eingeschränkt, jedoch ließ sich der zweite Wurzelkanal per OP-Mikroskop nach Präparation einer ausreichenden Zugangskavität gut darstellen. Nach der Revision der Wurzelkanalfüllung im oralen Kanal und Aufbereitung der bei-den Kanäle erfolgte eine medikamentöse Einlage mit Kalziumhydroxid und Chlorhexidin analog zur Empfehlung von Siren et al., 2004. Die Röntgenkontrollaufnahme zeigt eine suffiziente Obturation (Abb. 14–16).

Der andere Fall behandelt einen etwas komplexeren Fall. Hier stellte sich der 42-jährige Patient vor, da die Krankenkasse seine geplanten Kronen an den Zähnen 45, 46 und 47 nach gutachterlicher Untersuchung nicht genehmigte, weil die Wurzelkanalfüllung in der mesialen Wurzel an Zahn 47 nicht die korrekte Länge aufwies. Die Wurzelkanalfüllungen waren seit mehr als fünf Jahren in situ und der Patient hatte keinerlei Beschwerden. Dies wurde auch durch die Röntgenerstaufnahme belegt, wo keinerlei entzündliche Veränderungen erkennbar sind. Nach entsprechender Aufklärung und Darstellung der Kanäle unter dem OP-Mikroskop wurde der Versuch unternommen, die Wurzelkanalfüllung an Zahn 47 zu revidieren. Die mesialen Wurzelkanäle waren dabei initial lediglich mit C-Feilen ISO 06 (VDW, München) sukzessiv tiefer zu katheterisieren. Nachdem

die endometrische Längenbestimmung (Raypex 4, VDW) keinen Hinweis auf eine Perforation gab, konnte mittels der Messaufnahme der ungünstige Kanalverlauf anhand der Deformationen der Silberstifte belegt werden. Nach Auf-bereitung mit NiTiflex-Handinstrumenten (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) und erfolgter Obturation genehmigte der Gutachter schließlich die Kronenversorgung der entsprechenden Zähne (Abb. 17–19).

2.5 Apikale Parodontitis unklarer Genese

Nicht immer lässt sich die Ursache eines endodontischen Misserfolges eindeutig klären. Sind die Bedingungen bekannt, unter denen die Behandlung erfolgte (Kofferdam, Spüllösungen,

Sealer etc.) und erscheinen sowohl die Länge als auch die Homogenität der Wurzelkanalfüllung im Röntgenbild in Ordnung, so müssen andere Faktoren eine Rolle spielen.

So war es auch im nächsten Fall, wo ein 40-jähriger Patient von einem Kollegen zur Revision der Wurzelkanalfüllung an Zahn 37 überwiesen wurde. Die Wurzelkanalbehandlung und Obturation des Zahnes 36 erfolgte erst kurz zuvor, der Zahn zeigt an der distalen Wurzelspitze ebenfalls noch eine apikale Knochendestruktion. Nach erfolgter Revision unter dem OP-Mikroskop wurde der Zahn zunächst auf Frakturen im Bereich der Wurzeln hin untersucht. Die Erhebung der Sondierungstiefen hatte hier zuvor keinen Hinweis dafür gegeben.

Somit wurden die Kanäle nach der Irrigation gut getrocknet und die Kavität erneut mikroskopisch inspiziert. Dabei zeigte sich eine kaum merkliche Undichtigkeit des mesialen Füllungsanteils, welcher im zervikalen Anteil einen kleinen Fluidstrom in die Kavität zuließ. Als Ursache für die periapikale Läsion war somit die sogenannte „coronal leakage“ verantwortlich. Nach wiederholten Kombinationseinlagen aus Chlorhexidin und Kalziumhydroxid erfolgte die Wurzelkanalfüllung nach knapp neun Monaten. Dabei erwies es sich als Vorteil, dass die vorhandene Füllung bereits in der ersten Sitzung ausgetauscht wurde (Syntac classic und Tetric Basic white, Ivoclar Vivadent). Somit stellten die längeren Intervalle kein Risiko für eine erneute koronale Leakage dar. Da röntgenologisch die Läsion an der distalen Wurzel von Zahn 36 noch immer präsent war, wurde dem Patienten auch hier zu einer Revision der Wurzelkanalfüllung sowie zu einer provisorischen koronalen Neuversorgung geraten, welche hier jedoch nicht weiter dargestellt wird (Abb. 20–22).

2.6 Erschwerter Zugang wegen eingeschränkter Mundöffnung

Bei reduzierter Mundöffnung ist besonders im Molarenbereich eine endodontische Therapie eine Herausforderung. So ist der Zugang zu den Wurzelkanälen meist erschwert und stellt

somit sicher einen Grenzfall bei der Behandlung dar. Nachfolgend ist ein Behandlungsfall einer jungen Trauma-patientin dokumentiert, welche infolge multipler und bereits chirurgisch versorgter Frakturen und Weichgewebsverletzungen eine reduzierte Mundöffnung hatte. Zudem stellten die Osteosyntheseplatten eine gewisse Herausforderung bei den diversen Röntgenaufnahmen dar. Bedingt durch das Trauma kam es zu apikalen Osteolysen im Bereich der Zähne 46 und 47. Nach erfolgter Beratung der Patientin erfolgte die Trepanation und Aufbereitung der Wurzelkanäle mittels maschineller Nickel-Titan-Instrumente (BioRace, FKG Dentaire, La-Chaux-de-Fonds, Schweiz). Nach medikamentöser Einlage mit Kalziumhydroxid und Chlorhexidin erfolgte die Obturation. Bedingt durch die apikale Knochendestruktion kam es zu einer Sealerextrusion im Bereich der Wurzelspitzen von Zahn 47 sowie an der me-sialen Wurzel von Zahn 46, was jedoch zu keiner Komplikation führte und nicht als kritisch einzustufen ist. Sowohl in der Röntgenmessaufnahme als auch in der Röntgenkontrollaufnahme wird teilweise die Überlagerung der in die Wurzelkanäle eingebrachten Instrumente durch die Osteosyntheseplatten sichtbar. In diesem Fall ließ sich durch die maschinelle Aufbereitung die Behandlungszeit deutlich reduzieren, da das BioRace-Set aus nur sechs Instrumenten besteht, welche für eine Aufbereitung bis zur Größe 40 Taper .04 erforderlich sind (Abb. 23–26).

2.7 Stark gekrümmte Wurzelkanäle

Wurzelkanalkrümmungen stellen immer eine Herausforderung dar. Dabei sind insbesondere große Krümmungswinkel und kleine Krümmungsradien problematisch, extrem hingegen die Kombination aus beiden. Im ersten Fall stellte sich ein 39-jähriger Patient aufgrund von pulpitischen Beschwerden an Zahn 27 vor. Nach der Trepanation gab bereits die Katheterisierung der

Wurzelkanäle einen Hinweis darauf, dass die bukkalen Wurzelkanäle eine erhebliche Krümmung aufweisen, was anschließend durch die Messaufnahme bestätigt wurde. Nach Aufbereitung der Wurzelkanäle mit NiTiFlex-Instrumenten (Dentsply Maillefer) und Step-back-Technik konnte die Obturation problemlos erfolgen. Die Masterpoints waren gut auf die Arbeitslänge einzu-bringen. Die Röntgenkontrollaufnahme zeigt, dass die Krümmung im apikalen Bereich der bukkalen Kanäle gut erhalten geblieben ist (Abb. 27–29).

2.8 Ausgedehnte apikale Läsionen

Große periapikale Läsionen stellen insofern eine Herausforderung dar, als sich nie vorhersagen lässt, ob eine rein endodontische Therapie zu einer vollständigen Ausheilung führt. Der hier vorgestellte Fall zeigt eine endodontische Therapie eines Zahnes 45 an einem 65-jährigen Privatpatienten. Bedingt durch intermittierend auftretende Beschwerden hatte sich der Patient für Wurzelkanalbehandlung entschieden. Im Laufe der Therapie stellte sich heraus, dass der Patient unglücklicherweise nicht besonders kooperativ war. So vereinbarte er meist Termine, wenn Beschwerden auftraten. Somit konnte nicht wie geplant in regelmäßigen Abständen die medikamentöse Einlage erneuert werden und es kam in der Folge zu einem sehr verzögerten Heilungsprozess. So dauerte die gesamte Therapie nahezu zweieinhalb Jahre, dennoch verbesserte sich mit der zunehmenden Beschwerdefreiheit des Patienten auch die Compliance etwas und die Obturation konnte erfolgen. Die Röntgenkontrollaufnahme zeigt eine vollständige Ausheilung der knöchernen Destruktion. Diese Therapie stellt sicher keine Standardbehandlung dar, dennoch zeigt sie eindrucksvoll, dass bei regelmäßig wiederholter medikamentöser Einlage und einem dichten koronalen Verschluss mittels Komposit (Tetric EvoCeram) und adäquat ausgeführter Ad-häsivtechnik auch die Heilung einer ausgedehnten knöchernen Destruktion bei rein orthograder endodontischer Therapie möglich ist (Abb. 30–32).

2.9 Endodontische Therapie bei PA-Patienten

Dieser Behandlungsfall zeigt eine endo-dontische Therapie an Zahn 46 bei einem Parodontalpatienten. Bedingt durch die aggressive Parodontitis und die nicht optimale Mundhygiene kam es zu einer Entblößung des Wurzeldentins und nachfolgend zu einer Karies an der distalen Wurzel an Zahn 46. Die Vitalitätsprobe war eindeutig positiv, allerdings zeigt die Röntgenerstaufnahme eine Parodontitis apicalis. Da der Zahn 46 ebenfalls als Pfeiler für eine Teilprothese diente, war es der Wunsch des Patienten, diese Prothese und den Zahn 46 unbedingt zuerhalten. Somit erfolgte zunächst eine Kariestherapie an Zahn 46. Nach der Trepanation und Kanal-eingangsdarstellung zeigte sich bei der Katheterisierung der mesialen Wurzelkanäle noch vitales Gewebe, während das Pulpagewebe im distalen Kanal bereits vollständig nekrotisch war. Nach der Aufbereitung wurden die Wurzelkanäle mit einer medikamentösen Einlage mit Kalziumhydroxid und Chlorhexidin gefüllt. Nach einer Woche erfolgten die Obturation und der koronale Verschluss mit Komposit (Tetric EvoCeram). Diese Therapie stellt aufgrund des ungünstigen parodontalen Zustandes einen Grenzfall dar, dennoch ist auch aufgrund von wirtschaftlichen Aspekten zu beachten, dass hiermit eine prothetische Neuversorgung vermieden werden konnte und der Zahn nun seit mehr als vier Jahren in situ ist (Abb. 33–35).

3. Zusammenfassung

Die Endodontie als Fachgebiet fordert einen zunehmend größer werdenden Anteil an der zahnärztlichen Behandlung und somit eine immer größere Bedeutung in der Zahnmedizin. Die Endodontie muss im Kontext der interdisziplinären Behandlung gesehen werden. So ist eine enge Zusammenarbeit der Fachdisziplinen Endodontologie, Parodontologie, Oralchirurgie und Prothetik unabdingbar, um den Behandlungserfolg zu optimieren.

Die Möglichkeiten der modernen Endodontie, aber auch der Parodontologie, der Oralchirurgie und der Prothetik haben zu einer Verschiebung der Grenzen und damit zur Ausweitung des heute technisch Machbaren geführt. Dieser Prozess geht kontinuierlich in Richtung vorhersagbarer Endodontie.

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.

Autoren. Dr. Matthias J. Roggendorf, Prof. Dr. Roland Frankenberger, Prof. Dr. Richard Stoll