Implantologie 28.02.2011

Ästhetische Erfolgsfaktoren in der Implantatprothetik

Dentale Implantate sind aus dem zahnärztlichen Therapiespektrum aufgrund ihrer tragenden Rolle kaum mehr wegzudenken. Neben der funktionellen Rehabilitation durch eine implantatprothetische Versorgung sind dabei natürlich auch die ästhetischen Aspekte einer solchen Versorgung zu berücksichtigen. Idealerweise sollte das ästhetische Behandlungsergebnis konventionellen Versorgungsformen überlegen, mindestens aber gleichwertig sein.

Das reproduzierbare Erreichen eines ästhetischen Behandlungsergebnisses ist jedoch an viele Faktoren gebunden. Zur besseren Übersicht ist die Vielzahl der relevanten Erfolgsfaktoren auf fünf Schritte reduziert:

Schritt 1: Kommunikation

Wir alle kennen das Sprichwort „Schönheit liegt im Auge des Betrachters“ – demnach kann die ästhetische Qualität nicht ausschließlich nach objektivierbaren Kriterien bewertet werden, sondern unterliegt auch subjektiven Empfindungen. Andererseits wird mit diesem Sprichwort auch deutlich herausgestellt, dass Ästhetik nur dann ansprechend ist, wenn sie von beiden, dem Patienten und seinem Umfeld, akzeptiert wird. Um diese Akzeptanz durch den Patienten zu erreichen, ist bereits im ersten Gespräch eine intensive Kommunikation unabdingbar. Es gilt, die Erwartungen des Patienten sehr früh zu erkunden und zu prüfen, ob diese auch realisiert werden können. Erst wenn man die Wünsche, Erwartungen und Befürchtungen des Patienten genau kennt, ist man in der Lage, eine bedarfsgerechte Planung zu erstellen. Ein Patient braucht neben der Gewissheit, dass seine Vorstellungen berücksichtigt werden, detaillierte Informationen über den Umfang der notwendigen Behandlungsmaßnahmen. Er muss wissen, wie lange die Behandlung dauert und selbstverständlich auch, was sie ihn kosten wird.

Schritt 2: Planung

Eine Vielzahl von ästhetischen Misserfolgen in der Implantologie hat ihren Ursprung in der Planungsphase. Die Planung beginnt mit der Definition des prothetischen Behandlungszieles. Dieses sollte je nach Umfang durch ein Wax-up oder eine provisorische Versorgung simuliert werden. Auf der Basis des prothetischen Behandlungszieles werden dann die Anzahl und Größe der Implantate definiert. Bei der Planung der Implantatposition ist insbesondere der Durchtrittspunkt des Implantates von großer Bedeutung. Eine Divergenz der Implantatachse kann relativ einfach durch angulierte präfabrizierte Implantataufbauten korrigiert werden. Doch ein falsch gewählter Durchtrittspunkt ist nur durch eine entsprechende Überkonturierung der Suprakonstruktion auszugleichen. Im Frontzahnbereich kann ein falsch positionierter Durchtrittspunkt nur sehr schwer korrigiert werden (Abb.1 und 2). Darüber hinaus ist bei der Planung zu berücksichtigen, dass für einen langfristigen Implantaterfolg entsprechende interimplantäre Mindestabstände und Abstände zu den Nachbarzähnen einzuhalten sind (Abb. 3).

Abb. 1: Falsche Positionierung eines Frontzahn-Implantates mit zu weit bukkal liegendem Durchtrittspunkt und Verlust der vestibulären Knochenlamelle mit Rezession der Weichgewebe. – Abb. 2: Insbesondere im Frontzahnbereich lassen sich Positionierungsfehler nur in geringem Umfang durch die Suprakonstruktion korrigieren. In diesem Fall liegt ein klarer ästhetischer Misserfolg vor.

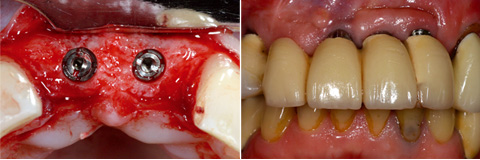

Abb. 3: Insertion von zwei Ankylos plus-Implantaten (Dentsply Friadent, Mannheim) mit Einhaltung ausreichender interimplantärer Abstände und einer ausreichenden zirkulären Knochenbedeckung. – Abb. 4: Insbesondere Implantate, die ursprünglich für eine transgingivale Einheilung konzipiert sind, zeigen ein erhöhtes Risiko der Exposition störender metallischer Ränder. Der ästhetische Misserfolg wird im vorliegenden Fall durch die Passungsmängel der verblockten Suprakonstruktion noch verstärkt.

Langfristige ästhetische Behandlungsergebnisse können nur erreicht werden, wenn das periimplantäre Weichgewebe ausreichend durch eine knöcherne Unterlage stabilisiert wird. Hierbei ist im Frontzahnbereich der Erhalt der Interdentalpapille von zentraler Bedeutung. Der Erhalt oder die Regeneration einer Papille zwischen zwei Implantaten stellt eine besondere Herausforderung dar. Diese bekannte Problematik sollte insbesondere bei der Planung einer implantatprothetischen Versorgung zum Ersatz der beiden mittleren oberen Frontzähne berücksichtigt werden. Weniger kritisch ist der Papillenerhalt im Bereich zwischen einem Implantat und einem natürlichen Zahn. Die Resorption der bukkalen Knochenlamelle mit der nachfolgenden Ausbildung einer Weichgewebsrezession stellt das größte Risiko für einen ästhetischen Misserfolg im Frontzahnbereich dar. Zur Resorptionsprophylaxe ist bei einer Implantatinsertion im Frontzahnbereich daher auf eine leicht nach palatinal verlagerte Implantatpositionierung zu achten. Diese gewährleistet eine ausreichende Stärke der bukkalen Knochenlamelle. Für die Gestaltung eines ästhetischen und hygienefähigen Emergence Profile ist das Implantat ausreichend tief zu inserieren. Die Insertionstiefe hängt unter anderem von der bauartbedingten Konstruktion der Abutments und dem Fügedesign des Implantates ab.

Jede Planung ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn sie in der klinischen Behandlung umgesetzt werden kann. Laborgefertigte Orientierungsschablonen oder computerunterstützt gefertigte Führungsschablonen sind somit ein essenzieller Baustein zum Erreichen eines optimalen ästhetischen Behandlungsergebnisses. Insbesondere bei einem minimalinvasiven Vorgehen mit Flapless Surgery ist die dreidimensionale Orientierung über das vorhandene Knochenangebot unerlässlich, um eine korrekte Insertion des Implantates zu gewährleisten.

Auch die Festlegung des Implantationszeitpunktes gehört zur Planung. Bei der Entscheidung zwischen Sofortimplantation oder verzögertem Vorgehen ist unter ästhetischen Gesichtspunkten die Unversehrtheit der bukkalen Knochenlamelle essenziell. Liegt ein Defekt der bukkalen Lamelle vor, sollte man auf eine Sofortimplantation verzichten. Ein zweizeitiges Vorgehen mit Augmentation und Implantation in separaten Eingriffen bietet unter diesem Gesichtspunkt den Vorteil, dass der Erfolg der Augmentation vor der Implantation beurteilt werden kann. So können ggf. während der Implantatinsertion noch einmal ergänzende augmentative Maßnahmen vorgenommen werden.

Schritt 3: Augmentation

Im Rahmen der implantatprothetischen Versorgung können sowohl augmentative Maßnahmen der Hart- als auch der Weichgewebe notwendig sein. Während eine Hartgewebsaugmentation vor oder zeitgleich mit der Implantatinsertion vorgenommen wird, ist eine Weichgewebsaugmentation sowohl vor als auch während der Implantation und darüber hinaus zum Zeitpunkt der Freilegung möglich.

Augmentative Maßnahmen des Hartgewebes werden zumeist unter der Maßgabe durchgeführt, das Knochenangebot an der idealen Implantatposition zu optimieren. Augmentationen mit autogenem Knochen oder Knochenersatzmaterialien erlauben somit die optimale Positionierung des Implantates. Damit ist auch die richtige Lage des Durchtrittspunktes gewährleistet.

Die Weichgewebsaugmentation wird vorwiegend unter ästhetischen Gesichtspunkten durchgeführt. Durch eine Vermehrung des periimplantären Weichgewebes soll die Kontur des Alveolarfortsatzes verbessert und damit das Durchtrittsprofil natürlicher gestaltet werden. Eine Vermehrung der periimplantären Weichgewebe erfolgt jedoch auch mit dem Ziel, ein Durchscheinen der Implantate oder der Aufbauelemente zu verhindern. Für diese Indikationen bieten sich insbesondere Bindegewebstransplantate an, die bevorzugt vom Gaumen entnommen werden. Speziell bei der Implantatfreilegung kann die Rolllappentechnik zur Vermehrung des periimplantären Weichgewebes genutzt werden, ohne dass eine separate Spenderregion eröffnet werden muss. Ferner soll durch Maßnahmen der plastischen Parodontalchirurgie eine Verbreiterung der befestigten Gingiva erreicht werden. Diese führt zu einer verbesserten Langzeitstabilität und wird als wichtige Maßnahme zur Risikominimierung einer periimplantären Entzündung angesehen. Hierfür bieten sich neben Verschiebelappen-Techniken auch die Verfahren der modifizierten Vestibulumplastik und – mit gewissen ästhetischen Einschränkungen – auch das freie Schleimhauttransplantat an.

Schritt 4: Implantatinsertion

Alle seit mehren Jahren auf dem Markt etablierten rotationssymmetrischen Implantatsysteme zeigen eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Erreichen einer Osseointegration. Das für den individuellen Fall geeignete Implantat und die Systemkomponenten werden daher zumeist unter dem Gesichtspunkt des Handlings gewählt. Hierbei sollte man berücksichtigen, dass gerade Implantate, die für einen transgingivalen Einheilmodus konzipiert sind, unter ästhetischen Gesichtspunkten Nachteile aufweisen. Bei einer Implantatinsertion im einzeitigen Verfahren besteht ein erhöhtes Risiko für eine Exposition der Implantatschulter, was eine signifikante ästhetische Beeinträchtigung darstellt. Dieser Mangel ist in der prothetischen Phase nur noch durch ein intraorales Beschleifen des Implantates zu korrigieren (Abb. 4).

Bei den ästhetischen Aspekten ist darüber hinaus das Fügedesign zwischen Implantat und Aufbau zu diskutieren. Auf der Basis der vorliegenden Untersuchungen führt dabei das Platform Switching zu einer verbesserten Stabilität der periimplantären Hart- und Weichgewebe. Eine laststabile und bewegungsfreie Verbindung von Implantat und -aufbau, wie sie durch konusförmige Verbindungen erreicht werden kann, ist ein weiteres positives Konstruktionsmerkmal zum Erhalt der periimplantären Hart- und Weichgewebe. Abgesehen vom Implantatdesign sollten für festsitzende Versorgungen im Frontzahnbereich auch präfabrizierte vollkeramische Abutments auf Zirkonoxid zur Verfügung stehen. Zirkonoxid-Abutments haben eine deutlich höhere Bruchfestigkeit als die schon seit längerer Zeit bekannten Vollkeramikaufbauten aus Aluminiumoxid. Dies reduziert das Risiko einer Abutmentfraktur.

Unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Ästhetik ist auch die individuelle Fertigung von Zirkonoxidaufbauten von Interesse. Bei diesem Verfahren wird nach dem Scannen des Arbeitsmodells mittels CAD-Software ein individuelles Abutment modelliert. Durchtrittsprofil, Abutmenthöhe und Aufbau-Angulation können entsprechend den anatomischen Gegebenheiten individuell festgelegt werden.

Die Implantatinsertion sollte unter ästhetischen Gesichtspunkten mit einem operativen Zugang erfolgen, der auf vestibuläre Entlastungsinzisionen verzichtet und im Bereich der Nachbarzähne eine papillenschonende Schnittführung gewährleistet. Eine weichgewebsschonende Nahttechnik verhindert darüber hinaus eine störende Narbenbildung.

Schritt 5: Suprakonstruktion

Die Herstellung der Suprakonstruktion ist der bestimmende Faktor der weißen Ästhetik. Die Bedeutung des Abutmentmaterials wurde bereits erörtert. Dies gilt natürlich in ähnlicher Weise für die Suprakonstruktion. Neben metallgestützten Kronen und Brücken bieten sich im Frontzahnbereich Hochleistungskeramiken als Gerüstwerkstoffe an. Zirkonoxid bietet hier den Vorteil einer hohen Festigkeit und einer ausgezeichneten Biokompatibilität. Zudem bieten moderne Fertigungsverfahren auch die Option, das ursprünglich weiße Zirkonoxid zahnfarben zu gestalten. Unter klinischen Gesichtspunkten bietet Zirkonoxid den Vorteil einer konventionellen Zementierung der Restaurationen. Auf der Basis der vorliegenden Studien ist zumindest im Frontzahnbereich auch eine provisorische Zementierung der vollkeramischen Suprakonstruktionen möglich, sodass eine bedingte Abnehmbarkeit gewährleistet ist. Im Gegensatz zu Kronen aus Aluminiumoxid besteht bei der Verwendung von Zirkonoxidkronen – zumindest in einem Beobachtungszeitraum von fünf Jahren – kein erhöhtes Risiko einer Gerüstfraktur.

Abb. 5: Ausgangssituation nach Verlust der beiden mittleren Frontzähne. Die Interdentalpapille ist durch die Versorgung mit einem abnehmbaren Interimsersatz weitgehend zerstört. – Abb. 6: Zustand nach umfangreicher Weichgewebsaugmentation und Insertion von zwei Implantaten mit vollkeramischen Aufbauten (Cercon Balance, Dentsply Friadent, Mannheim). – Abb. 7: Insertion der vollkeramischen Suprakonstruktion (Cercon smart ceramics, DeguDent, Hanau) mit verlängerter approximaler Kontaktlinie zum Verschluss der approximalen Zwischenräume.

Im Zusammenspiel mit vollkeramischen Aufbauten bieten Suprakonstruktionen auf Zirkonoxidbasis alle Voraussetzungen für ein optimales ästhetisches Behandlungsergebnis (Abb. 5–7). Es ist jedoch anzumerken, dass momentan für Versorgungen mit vollkeramischen Aufbauten und Kronen nur Daten für den Frontzahnbereich vorliegen. So sollte der Einsatzbereich für diese Materialkombination auch auf diesen Bereich beschränkt bleiben.

Essenziell ist in der Phase der Suprakonstruktion die Arbeit des Zahntechnikers. Idealerweise erhält das Labor möglichst viele Informationen zur Zahnform oder zur Zahnfarbe. Hier ist die digitale Fotografie das Mittel der Wahl. Für ein optimales Behandlungsergebnis ist jedoch der persönliche Kontakt zwischen Patient und Zahntechniker wünschenswert. Er ermöglicht eine finale ästhetische Individualisierung direkt am Patienten. Sicher erfordert dieses Vorgehen anfangs etwas mehr Zeit, es führt jedoch mit hoher Sicherheit zu einer gesteigerten Patientenzufriedenheit.

Fazit

Der ästhetische Erfolg einer implantatprothetischen Restauration hängt also von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die über den gesamten Behandlungszeitraum berücksichtigt werden müssen. Bei einem konventionellen Vorgehen ist dieser Zeitraum meist deutlich länger als bei einer alternativen Versorgung mit festsitzenden Kronen und Brücken. Dies stellt erhöhte Anforderungen an das gesamte Behandlungsteam.

Die Konsequenz für die tägliche Praxis: „Ästhetik braucht Zeit und Geduld – und zwar von allen Beteiligten.“

Autor: Dr. Sven Rinke, M.Sc./Hanau

Seitenanfang