Implantologie 26.02.2024

Behandlung von residualen Parodontaltaschen und Periimplantitis

share

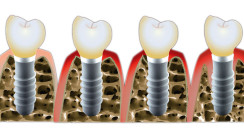

Trotz gewissenhafter und richtlinienkonform durchgeführter Parodontitistherapie treten bei Nachuntersuchungen oftmals persistierende Parodontaltaschen auf. Um optimale Behandlungsergebnisse und langfristige Stabilität zu erzielen, ist die Therapie dieser residualen Taschen im Rahmen der UPT essenziell wichtig, da diese Taschen zur Aufrechterhaltung der Entzündung beitragen und mit einem erhöhten Risiko für Zahnverlust korrelieren.1 Allerdings stellt die Entfernung des pathogenen Biofilms in diesen Situationen, insbesondere bei mobilen Zähnen oder in tiefen Bereichen, eine klinische Herausforderung dar. Nicht minder anspruchsvoll gestaltet sich die Behandlung von mit Periimplantitis befallenen Implantatoberflächen.

Die Besonderheiten der makro- und mikrostrukturierten Implantatoberfläche und die tiefen Gewebetaschen erschweren eine effiziente subgingivale Instrumentierung. Patienten mit Parodontitis haben eine fast sechsmal höhere Inzidenz für die Entwicklung einer Periimplantitis als parodontal gesunde Patienten.2 Die oftmals gleichzeitige Prävalenz beider Erkrankungen betont die Notwendigkeit einer integrierten Therapie in der zahnärztlichen Praxis. Trotz gemeinsamer Risikofaktoren stehen unterschiedliche Pathomechanismen hinter beiden Erkrankungen. Neben generalisierten systemischen Risikofaktoren gibt es bei Periimplantitis auch lokal begrenzte Risikofaktoren (z. B. Implantatposition, Zementreste, Überbelastung, Emergenzprofil, wenig keratinisierte Mukosa).

Um die Wirksamkeit der Parodontitis- und Periimplantitistherapie zu verbessern, hat sich die Anwendung von Adjuvanzien zusätzlich zur mechanischen Biofilmentfernung als eine vielversprechende Methode erwiesen. Viele Behandlungsansätze konzentrieren sich auf die antibakterielle Wirkung von Antiseptika oder auf die Anwendung von „Biologics“, welche die Regeneration fördern sollen. Aktuell gibt es kaum Ansätze, die antibakterielle und regenerative Maßnahmen miteinander kombinieren. Dieser Beitrag rückt daher eine innovative Behandlungsoption, das sogenannte „Clean & Seal“-Konzept, in den Fokus. Es zielt darauf ab, die Effektivität des mechanischen Debridements durch sorgfältige Dekontamination mittels eines Gels auf Hypochloritbasis (PERISOLV, REGEDENT) zu steigern und den Biofilm auch in schwer zugänglichen Bereichen effektiv zu entfernen. Danach folgt die Anwendung kreuzvernetzter Hyaluronsäure (hyaDENT BG, REGEDENT), welche die Wundheilung fördern soll. Im nächsten Abschnitt werden wir dieses Konzept genauer beleuchten und seine Anwendung anhand eines Fallbeispiels diskutieren.

1. Applikation eines Reinigungsgels auf Hypochloritbasis

Das Hypochloritgel ist aus zwei Komponenten zusammengesetzt, welche unmittelbar vor Anwendung miteinander vermischt werden. Das Gel besteht aus einer 0,95-prozentigen Natriumhypochlorit- und einer Aminosäurelösung (Glutamin, Lysin und Leucin). Durch die „Pufferung“ mit den Aminosäuren ist das Gel trotz der Hypochlorit-Komponente nicht gewebeschädlich. Untersuchungen aus In-vitro-Studien zur Anwendung des Gels verdeutlichen seine positive Wirkung auf die Biofilmentfernung, insbesondere bei gramnegativen parodontalpathogenen Bakterien.3 Auch klinische Studien legen nahe, dass das adjuvant angewendete Hypochloritgel die klinischen Ergebnisse der subgingivalen Instrumentierungen verbessern und therapeutische Vorteile bieten kann.4, 5 Darüber hinaus hat eine skandinavische Studie an diabetischen Fußulzera positive Ergebnisse erzielt und Erkenntnisse über die degranulierende und wundanfrischende Wirkung des Hypochloritgels über den zahnmedizinischen Bereich hinaus geliefert.6

Das Hypochloritgel wird nach dem Vermischen der beiden Komponenten in die parodontalen oder periimplantären Defekte appliziert und für circa 60 Sekunden belassen. Dieser Prozess wird während der subgingivalen Instrumentierung mehrmals wiederholt. Nach abgeschlossener Instrumentierung und Anwendung des Hypochloritgels wird der Defekt mit kreuzvernetzter Hyaluronsäure versiegelt.

2. Versiegelung der parodontalen und periimplantären Defekte

Kreuzvernetzte Hyaluronsäure weist eine Vielzahl von positiven Eigenschaften auf, welche nahelegen, dass es sich als ideales Adjuvanz zur Förderung der Wundheilung und regenerativer Prozesse erweist. Untersuchungen haben gezeigt, dass kreuzvernetze Hyaluronsäure eine bakteriostatische Wirkung hat, was dazu beiträgt, die bakterielle Kontamination und die Wiederbesiedelung in chirurgischen Wunden zu minimieren.7 In Tierversuchen wurde festgestellt, dass Hyaluronsäure die Heilung von Knochenwunden beschleunigen kann, indem es die Differenzierung von Zellen fördert und die Aktivität von Osteoblasten stimuliert.8, 9 Wenn Hyaluronsäure mit einer Wunde in Kontakt kommt, bindet es aufgrund seiner stark hygroskopischen Eigenschaft Blut (1 g Hyaluronsäure bindet 6 l Wasser), fördert so die Bildung des Blutkoagulums zur Stabilisierung der Wunde.10 Die Stabilität des Blutgerinnsels ist entscheidend für die parodontale Wundheilung und Regeneration.

Zudem erleichtert im Vergleich zu anderen biologisch wirksamen Adjuvanzien wie Schmelz-Matrix-Proteinen die Vermeidung von Wurzelkonditionierung und Trocknung den Behandlungsablauf. Es ist ebenso wichtig zu betonen, dass bisher keine bekannten Nebenwirkungen mit der zahnärztlichen Anwendung von kreuzvernetzter Hyaluronsäure und Hypochloritgel in Verbindung gebracht wurden.

Fallbericht

Die 60-jährige Patientin stellte sich im März 2022 in der Praxis Implantat Competence Centrum München zur Reevaluation nach initialer Parodontitistherapie vor. Die antiinfektiöse Therapie wurde vier Monate zuvor mittels Hand- und Ultraschallinstrumenten durchgeführt, das Implantat 36 wurde ebenfalls subgingival mittels Kunststoffküretten und Glycin-gestütztem Air-Polishing instrumentiert. Anamnestisch gab die Patientin keine Vorerkrankungen oder Medikationen an, sie raucht seit 40 Jahren etwa fünf bis zehn Zigaretten pro Tag. Die Patientin ist seit mehreren Jahren an Parodontitis erkrankt und wurde zuvor bereits in anderen Praxen parodontal behandelt, wo sie auch vor etwa zwei Jahren im Unterkiefer in Regio 36 und 46 implantiert wurde. Sie kommt seit Jahren regelmäßig alle vier Monate zur professionellen Zahnreinigung und hat sich mittlerweile eine moderate Mundhygiene angeeignet (BOP 18 Prozent und API 16 Prozent). Die Parodontitis ist ein potenzieller, systematischer Risikofaktor, der in diesem Fall zur Entstehung der Periimplantitis beigetragen haben könnte. Ein lokaler Risikofaktor kann zudem die Implantatposition sein, da das Implantat vermutlich nicht weit genug unter den krestalen Knochen gesetzt wurde.

Bei Reevaluation des Parodontalstatus wurden bei der Patientin residuale Parodontaltaschen und eine persistierende Periimplantitis in Regio 36 festgestellt. Bei residualen, tiefen Taschen mit Anzeichen von Entzündungen wird in der Regel eine chirurgische Intervention in Betracht gezogen. Hierbei stellt die regenerative Parodontalchirurgie unter gewissen Voraussetzungen eine vielversprechende Option dar, jedoch ist die Vorgehensweise invasiv und wird von den Patienten ungern akzeptiert. Zudem ist die Therapie technisch anspruchsvoll und erfordert von dem Behandler chirurgische Erfahrung. Bei persistierender Periimplantitis hingegen zeigen Studien, dass nichtchirurgische Maßnahmen oftmals nicht ausreichen, um weiteren Knochenverlust an Implantaten zu verhindern. Demgegenüber konnte die chirurgische Periimplantitistherapie den Fortschritt des Knochenverlusts signifikant reduzieren.11

Gemeinsam mit der Patientin entschieden wir uns dazu, die residualen Parodontaltaschen mittels Clean & Seal-Konzept zu behandeln und die Periimplantitis im offenen Vorgehen unter der Anwendung von Hyaluronsäure zu therapieren. Zunächst fand die geschlossene, subgingivale Instrumentierung unter Infiltrationsanästhesie mit Hand- und Schallinstrumenten statt. Die Instrumentierung wurde von der Anwendung des Natriumhypochlorit-Gels begleitet und wie im obigen Absatz beschrieben angewendet. Nachdem alle Wurzeloberflächen mit einer Explorer-Sonde auf eine suffiziente Reinigung überprüft wurden, wurden die parodontalen Defekte mit einer kreuzvernetzen Hyaluronsäure aufgefüllt und versiegelt. Die Suprakonstruktion an Implantat 36 wurde abgenommen und eine Deckschraube aufgebracht.

Die offene Periimplantitistherapie erfolgte etwa zwei Wochen nach der Instrumentierung der residualen Parodontaltaschen. Unter Lokalanästhesie wurde nach einer midkrestalen Schnittführung in Regio 36 und einer sulkulären Schnittführung an den Nachbarzähnen ohne eine vertikale Inzision der periimplantäre Defekt freipräpariert. Es folgte die gründliche Entfernung des Granulationsgewebes und mechanische Instrumentierung mit Ultraschall- und Handinstrumenten. Anschließend wurde der periimplantäre Knochendefekt mit kreuzvernetzter Hyaluronsäure aufgefüllt und die Wunde mit monofilem Nahtmaterial spannungsfrei verschlossen. Die zwei Wochen zuvor instrumentierten parodontalen Taschen wurden ebenfalls erneut mit der Hyaluronsäure aufgefüllt. Nach Instruktion über postoperative Verhaltensmaßnahmen erfolgte bei regelrechter Wundheilung die Nahtentfernung nach sieben Tagen.

Sechs Monate nach Periimplantitistherapie erfolgte die Freilegung des Implantats und vier Wochen später wurden die radiologischen und klinischen Befunde reevaluiert. Dabei zeigten sich verbesserte klinische sowie radiologische Befunde. Die Sondierungstiefen lagen bei max. 5 mm, das Implantat 36 zeigte keine Blutung oder Suppuration auf. Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Abflachung der vertikalen Knocheneinbrüche sowohl an den Zähnen als auch an Implantat 36.

Die Prognose bezüglich der Parodontitis ist bei Adhärenz zur UPT weiterhin gut und es kann im Verlauf potenziell zu einer weiteren Reduktion der Sondierungswerte kommen. Sollten sich die klinischen Parameter verschlechtern, ist eine erneute subgingivale Instrumentierung mit Clean & Seal zu erwägen. Der Erfolg einer Periimplantitistherapie lässt sich erst retrospektiv nach mehreren Jahren bewerten und eine Nachkontrolle sollte engmaschig erfolgen. Sowohl Patient als auch Behandler sollten sich bewusst sein, dass der langfristige Erhalt von Implantaten von zahlreichen Faktoren abhängt, die teilweise weder von Behandler noch Patient beeinflusst werden können. Bei anhaltenden stabilen klinischen Befunden sollte das Implantat mit einer neuen, definitiven und hygienefähigen Suprakonstruktion versorgt werden. Das vorgestellte Clean & Seal-Konzept adressiert durch die Kombination eines dekontaminierenden Adjuvans (PERISOLV) und biologisch wirksamen Reinigungsgels (hyaDENT BG) eine bestehende Lücke in der Therapie von Parodontitis und Periimplantitis. Die Anwendung der Präparate im Rahmen einer mechanischen Biofilmentfernung ist vielversprechend, wenn auch die Langzeiteffekte noch abzuwarten sind. Das begleitende Fallbeispiel zeigt positive Ergebnisse nach Anwendung des Konzepts bei residualen Parodontaltaschen und gibt Hinweise auf ein regeneratives Potenzial der Hyaluronsäure bei der Behandlung von Periimplantitis. Trotz der integrativen Herangehensweise in dem vorgestellten Fall ist eine Differenzierung zwischen Parodontitis und Periimplantitis aufgrund ihrer unterschiedlichen Ätiologien und Pathologien unerlässlich.

Insgesamt liefert das Konzept einen Einblick in innovative Behandlungsansätze für Parodontitis und Periimplantitis, die die Notwendigkeit großer, invasiver chirurgischer Maßnahmen minimiert. Die Weiterentwicklung und Anwendung solcher Konzepte könnten einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Therapieergebnisse in der zahnärztlichen Praxis leisten.

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.