Implantologie 07.04.2017

Gedruckte patientenindividuelle Titangitter

share

Die implantologische Rehabilitation von Patienten bei nicht ausreichendem Knochenvolumen oder unzureichender Knochenqualität ist eine große Herausforderung in der zahnärztlichen Implantologie und kann letztendlich auch zum Scheitern eines Therapieplanes führen. Die Wiederherstellung alveolärer Knochendefekte kann mit unterschiedlichen Verfahren erreicht werden, wie sie in der Literatur hinreichend beschrieben werden (Chiapasco 2009, De Hua-Li 2015, Garg 1999, Liebaug und Liebaug 2016, Liebaug und Wu 2012, Spin-Neto et al. 2015, Stavropoulos et al. 2014, Tang et al. 2015).

Die korrekte Positionierung von Implantaten erfordert eine ausreichende Knochendimension des Proc. alveolaris, sowohl in Bezug auf die Breite als auch auf die Höhe. Die Insertion von Implantaten in nicht augmentierten Residualknochen führt aufgrund der Position und/oder nicht korrekter Ausrichtung der Implantate oft zu ästhetisch unvorteilhaften und problematischen Versorgungen, insbesondere im ästhetischen Bereich. (De Hua-Li 2015, Gehrke et al. 2008).

In einem systematischen Review kamen Esposito et al. 2006 zu dem Schluss, dass es eine generell bessere Knochenneubildung dann gibt, wenn nicht nur eine Barriere, sondern auch eine Auffüllung des Knochendefektes mittels partikulärem Granulat erfolgt. Dabei hat sich die Beimischung von Eigenknochen seit jeher bewährt. Andere aktive Zusätze konnten nicht als signifikante Verbesserung der Knochenregeneration gefunden werden.

Jensen und Terheyden fanden in einer Auswertung von mehr als 2.000 Abstracts und 424 Volltexten heraus, dass mit einem hohen Evidenzgrad die Überlebensrate von Implantaten, die in augmentiertem Knochen platziert wurden, vergleichbar gute Ergebnisse zeigten, wie Implantate in ausreichendem ortsständigen Knochen.

McAllister und Haghighat kamen 2007 zu der Auffassung, dass eine Reihe differenzierter Techniken eine effektive Knochenneubildung ermöglicht. Dies ist allerdings abhängig von der Größe und Konfiguration der Defektsituation und in jedem individuellen Fall muss der Behandler eine einerseits auf Evidenz basierendem Wissen und zum anderen auf persönlichen Erfahrungen beruhende Entscheidung über den Therapieweg fällen. In unserer chirurgisch orientierten täglichen Praxis haben wir seit mittlerweile über 20 Jahren verschiedene Augmentationstechniken in unser Therapiespektrum integriert.

Die biologischen Grundlagen der Knochenregeneration sind immer gleich (Liebaug und Wu 2014, Liebaug und Liebaug 2016). Allerdings ergeben sich aufgrund der Defektmorphologie, des abgelaufenen Entzündungsgrades und möglicher Voroperationen, die eine Narbenbildung nach sich gezogen haben, Unterschiede für den weiteren Behandlungsverlauf. Heute weiß man aus Erfahrung, dass sogenannte regenerationsstarke Knochenlagerbedingungen ein regenerationsschwaches Augmentationsmaterial tolerieren, dagegen regenerationsschwache Lager ein entsprechend biologisch regenerationsstarkes Knochenersatzmaterial benötigen.

Biologische Grundprinzipien der Regeneration

Dreidimensionale Defekte stellen immer noch eine Herausforderung im implantatchirurgischen Alltag dar. Konventionelle Blockaugmentationen bedingen eine erhöhte Komorbidität für den Patienten bei fraglicher Revaskularisierung des Blockes und möglichem Abschmelzen eines Teils des Volumens über den primären Heilungsverlauf oder auch in der Langzeitbeobachtung (Seiler et al. 2016). Kommt es bei Knochenblocktransplantationen zu Nahtdehiszenzen, so ist mit einem Totalverlust zu rechnen.

Unstrittig ist heute auch, dass für eine gute knöcherne Regeneration Raum, Zeit und Ruhe benötigt werden. Der Raum wird durch verschiedene Materialien, die eine Barrierefunktion erfüllen, definiert und abgeschirmt. Damit dieser Raum nicht kollabiert, sondern sein Volumen und die benötigte Konfiguration, die während des operativen Eingriffes konstruiert wird, behalten kann, hat man sich in der Vergangenheit verschiedener Hilfsmittel, wie der durch Titangitter verstärkten, nicht resorbierbaren Membranen bedient. Außerdem gab es immer wieder Versuche, durch die während der Operation individuell zugeschnittenen und durch Biegen geformten Titangitter eine Lagestabilität bei großen Augmentationsvolumen zu erlangen.

Mit der im Fallbeispiel vorgestellten Customized Bone Regeneration (CBR-)Technologie kann der Behandler nun eine Lösung für diese Problematik finden. Besonders hervorzuheben ist, dass auf die Verwendung von autologen Knochenblöcken mit entsprechender Zweitentnahmestelle und einer damit verbundenen zusätzlichen Morbidität des Patienten verzichtet werden kann. Allgemein gilt, dass Knochendefekte, die ein Augmentat mit hoher biologischer Kompetenz zur Regeneration benötigen und gleichzeitig eine Lagestabilität erfordern, mit dem neuen Yxoss CBR-Verfahren behandelt werden können. Die Customized Bone Regeneration (CBR®) stellt eine Erweiterung der bisherigen Augmentationstechniken dar, die bereits 2009 von Esposito et al. und Polini et al. beschrieben und bewertet wurden.

Der Behandler erhält die Möglichkeit, auch bei umfangreichen und komplexen Augmentationen, insbesondere mit vertikaler Komponente, ein zuverlässiges Behandlungskonzept zur Verfügung zu haben.

Basierend auf dem DVT-Datensatz des Patienten wird im CAD/CAM-Verfahren ein Titangitter gedruckt. Dieses weist keine Membran- oder Barrierefunktion auf, sondern ist lediglich als lagestabiler Korb oder Käfig zu sehen. Das Positive bei den durch CAD/CAM-Technik produzierten Titangittern besteht auch darin, dass die für die spätere optimale Implantatversorgung benötigte Knochenkonfiguration vorgeplant und tatsächlich erreicht werden kann. Damit sollen bestmögliche klinische Voraussetzungen für die Knochenregeneration geschaffen werden. In diesen künstlich geschaffenen Hohlraum bringt der Behandler ein Gemisch von autologem Knochenmaterial und partikulärem Knochenersatzmaterial. Dabei ist das ideale Mischungsverhältnis 1:1, wobei unter realen Klinikbedingungen, aber auch noch bei einem Verhältnis von 1:2 unter Beimengung von Patientenblut eine gute Regeneration des Alveolarknochens beobachtet wurde.

Die Kompensation des alveolären Volumendefizits wurde in allen bisherigen Fällen von uns mit autologem Knochen im Sinne des Goldstandards sowie Knochenersatzmaterial (Bio-Oss®, Geistlich) als Resorptionsschutz und aufgrund seiner osteokonduktiven Eigenschaften geplant und realisiert.

Da das individuell hergestellte Gitter per se keine Barrierefunktion aufweist, ist es unerlässlich, eine Kollagenmembranabdeckung zwischen Titangitter und Mukoperiostlappen zu nutzen. Mittlerweile nutzen wir bei Defekten, die über zwei Zähne hinausgehen, die Bilayertechnik, d. h. zwei Lagen Kollagenmembran, um eine lang anhaltende Barrierefunktion und damit Schutz des Augmentationsgutes bis zur knöchernen Durchbauung zu erreichen.

Prinzipieller Arbeitsablauf für den Behandler vor der OP

Nach der Anamneseerhebung und klinischen Untersuchung ist eine digitale Volumentomografie (DVT) oder computertomografische Untersuchung/Aufnahme notwendig (Abb. 1 und 2). Auch die Herstellung von Situationsmodellen ist hilfreich, jedoch keine Bedingung. Von der Firma ReOss wurde im Internet eine Online-Plattform zur Registrierung für zahnärztliche Behandler eingerichtet, um eine Bestellung und Planung eines ReOss Titangitters in Auftrag zu geben. Je besser die Qualität dieses 3-D-Röntgen-Datensatzes ist, desto höher kann die Qualität im Sinne der Passgenauigkeit des später gelieferten Titangitters sein. Der Behandler erhält dann per E-Mail einen Planungs- oder Konstruktionsvorschlag, den er in allen drei räumlichen Dimensionen selbst überprüfen, bestätigen oder nach kollegialer Absprache verändern kann (Abb. 3–5). Auf Basis des erstellten DICOM-Datensatzes des Patienten kann die Firma ReOss ein Titangitter mit erstaunlich hoher Passgenauigkeit für den individuellen und oft komplexen Knochendefekt herstellen.

Grundsätzliches operatives Vorgehen/OP-Technik

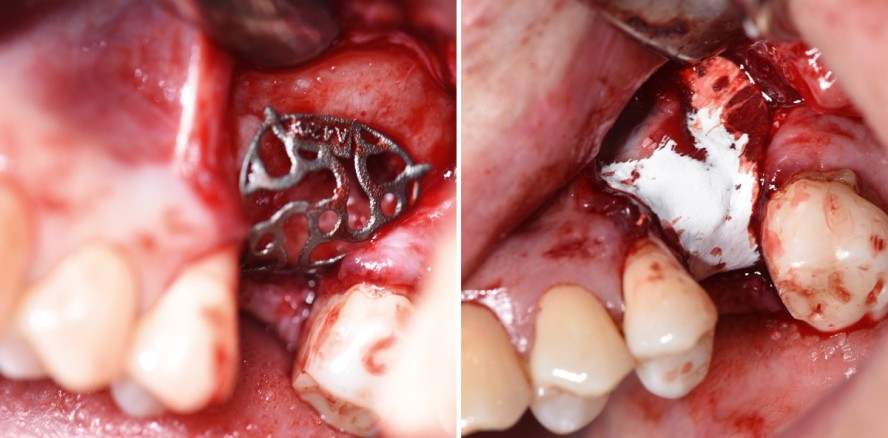

In Lokalanästhesie wird wie in unserem Fallbeispiel ein Split Flap präpariert. Erschwerend kommt bei den Patienten oft hinzu, dass sie nach einer Zahnentfernung und mehreren Voroperationen vernarbtes und schlecht durchblutetes Weichgewebe im OP-Gebiet aufweisen. Intraoral imponierten in unserem Fallbeispiel deutlich von bukkal einstrahlende Narbenzüge (Abb. 6). Generell muss das Periost scharf durchtrennt werden, um später eine spannungsfreie Deckung und einen dichten Nahtverschluss zu ermöglichen. Der Lappen sollte auch nach lingual bzw. palatinal mobilisiert werden, da der dreidimensionale Titankäfig oft den Kieferkamm umschließt. Danach folgen das Debridement von Narbengewebe und die Darstellung des knöchernen Defektes. Das sterile Titangitter wird danach mit einer Pinzette in den Defekt eingelegt, um die Passgenauigkeit und Lagestabilität zu überprüfen (Abb. 7).

Gefüllt wird das individuell hergestellte Titangitter im nächsten Schritt mit partikulärem Knochenersatzmaterial (Bio-Oss®, Geistlich) von ein bis zwei Millimeter Korngröße und autologem Knochen in einem idealen Verhältnis von 1:1. Der mit Augmentationsmaterial befüllte Korb wird danach unverzüglich in bzw. über den knöchernen Defektbereich plaziert (Abb. 8), wie unser Fallbeispiel veranschaulichen soll.

Obwohl alle von der Firma ReOss gelieferten Titangitter bisher extrem passgenau und lagestabil waren, wurden diese an dem bestehenden Restknochen mit jeweils ein oder zwei Osteosyntheseschrauben befestigt. Dies kann gerade über der Nasennebenhöhle oder bei stark vermindertem Knochenangebot schwierig sein. Nach dem Prinzip der mechanischen Ruhe soll eine ruhestabile Knochenregeneration begünstigt werden (Seiler et al. 2016). Über das Gitter wurde jeweils eine Kollagenmembran (Bio-Gide®, Geistlich) eingebracht, um eine Barrierefunktion für das kompetitiv einsprossende Weichgewebe darzustellen (Abb. 9). Im Zuge des Wundverschlusses wird das Bindegewebe über dem Titangitter dicht und spannungsfrei mit tiefen Matratzennähten und Einzelknopfnähten vernäht (Abb. 10).

Der spannungsfreie und dichte Nahtverschluss stellt die größte Herausforderung bei diesem Verfahren dar. Bei Auftreten von Dehiszenzen der Wundränder in den ersten acht bis zehn Tagen erfolgt ein neuer Nahtverschluss. Zusätzlich sollte lokal antiphlogistisch mit Chlorhexidin-Gel gepflegt werden. Als mögliche Ursachen für mögliche Nahtdehiszenzen sehen wir eine Malnutrition und insuffiziente Gefäßversorgung im voroperierten und oft narbig verändertem Weichgewebe.

Um zusätzliche Drucknekrosen zu vermeiden, empfehlen wir über dem Augmentationsbezirk festsitzende Provisorien im Sinne von Adhäsivbrücken und lehnen mukosal gelagerte Interimsprothesen prinzipiell ab.

Eine postoperative Kontrollaufnahme kann wie im dargestellten Fall zur Kontrolle des Verfahrens, dem regelrechten Sitz des Gitters und auch schon der Vorplanung der späteren Implantatversorgung dienen. Die Abb. 11 und 12 veranschaulichen den Volumengewinn und die Verbreiterung des ehemaligen Defektbezirkes im Vergleich zu den Anfangsaufnahmen aus Abb. 1 und 2.

Das Ziel dieses neuen Verfahrens ist es, in allen Indikationsgebieten dem autologen Knochenblock gegenüber ebenwürdig zu sein und additiv dem Behandler durch Vorteile im Handling einen zusätzlichen Nutzen zu bieten (Braun 2016).

Größere Hartgewebedefekte bedingen entweder eine Knochenblocktransplantation oder die beschriebene CBR®-Technik (Yxoss CBR®, KEM und autologer Knochen im Gemisch sowie eine Kollagenmembran) mit einer Einheilungszeit von circa sechs Monaten. Bei sehr ausgeprägten Defekten kann unter Umständen auch eine längere Heilungszeit von neun bis zwölf Monaten notwendig sein, um eine vollständige Regeneration zu erzielen (Liebaug und Wu 2017).

Fazit

Die hier vorgestellte CBR-Technik ermöglicht eine effektive Augmentatstabilisierung mittels CAD/- CAM-basiertem und patientenindividuell gedrucktem Titangitter. Der präoperative digitale Workflow kann die Eingriffszeit deutlich verkürzen und ein vorhersagbares Ergebnis gewährleisten.

Die Kombination mit autologem Knochen und Knochenersatzmaterial schafft selbst in einem komplexen, dreidimensional-kompromittierten Fall eine Stabilität des augmentierten Volumens und verspricht somit eine hohe Behandlungssicherheit für den Patienten.

Die vollständige Literaturliste gibt es hier.

Der Artikel ist in der Dental Tribune D-A-CH Edition 3/17 erschienen.